「共通テストの物理ってどんな問題が出るの?」

「どんな特徴があるの?」

「配点はどうなっているの?」

この記事では、共通テストの物理の【出題形式】【設問構成】【配点】【問題の傾向】を全て解説します。

これを読めば、共通テストの物理がどのようなテストなのか全て分かります!

共通テスト物理の出題形式・解答形式

共通テスト物理の設問は、全てマーク形式となっています。

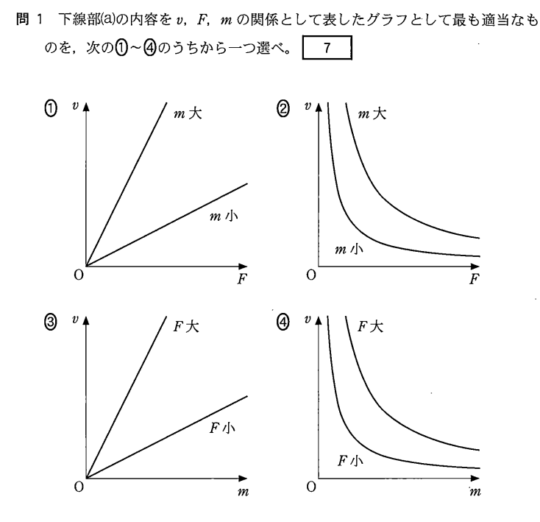

以下のように複数の選択肢の中から適切なものを1つ選ぶのが基本的な回答の仕方になります。

(共通テスト2022物理より)

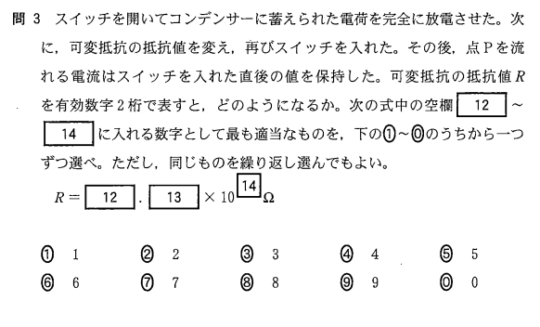

一部の問題では事実上、数式に当てはまる数値を直接答えさせるような形式となっています。

(共通テスト2021物理より)

こういった問題では、選択肢だからといって答えを消去法で求めたり、選択肢から答えを予想したりすることができません。

共通テストではセンター試験と比べて、より計算力を求められるようになったとも言えるでしょう。

共通テスト物理の設問構成と配点

次に共通テストの物理はどのような設問構成になっているか説明します。

共通テストの物理の設問構成は、60分間で4つの大問に答えるという形になっています。

センター試験のときとは異なり、全ての問題が必答問題です。

合計点は100点で、配点は20点~30点と年度や大問によって異なります。

2022年共通テスト物理

第1問 25点

第2問 30点

第3問 25点

第4問 20点

2021年共通テスト物理

第1問 25点

第2問 25点

第3問 30点

第4問 20点

やや前半の大問の方が配点が高い傾向はあるので、前から順に解いていくのが正攻法です。

共通テスト物理の設問の特徴

ここまでは設問の構成について説明しました。

それでは、共通テストの設問には、他のテストとは異なるどのような特徴があるのでしょうか。

その特徴は次の3つです!

- 身近な現象や具体的な実験の場面から出題される

- 会話文が織り交ぜられる

- 正解がいくつあるかわからない問題も

それぞれ詳しく解説します。

身近な現象や具体的な実験の場面から出題される

共通テストの特徴として、身近な現象や具体的な実験を題材とした問題が出題されるというものがあります。

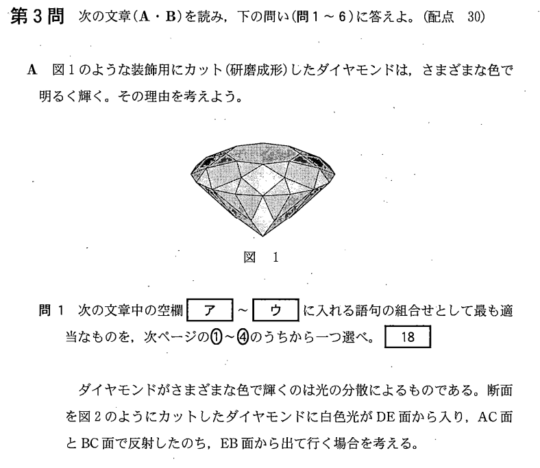

例えば共通テスト2021物理ではダイヤモンドがさまざまな色に輝く理由を波動の知識を元に考察する問題が出ました。

なかなか見覚えのある実験だけでなく、初めて見るタイプの実験であっても状況を整理して問題を解けるようにする必要があります。

会話文が織り交ぜられる

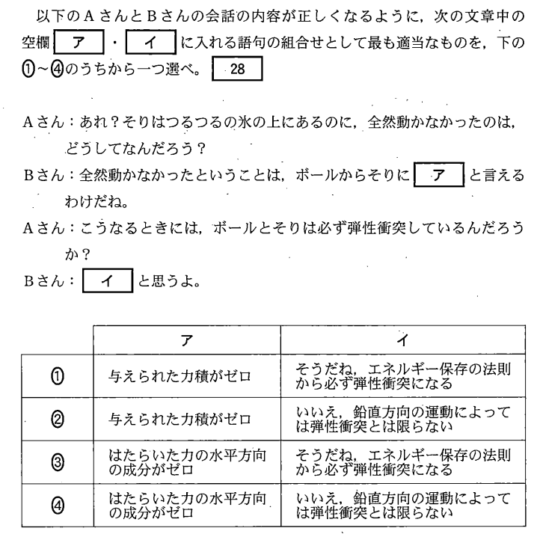

共通テストには、生徒や先生が会話をしているような文章が出題される可能性があります。

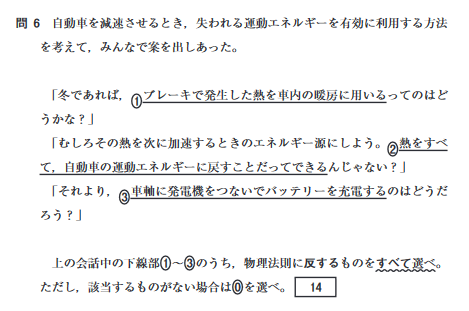

平成29年度試行調査の会話文問題の中には、生徒があえて間違ったことを言い、それが正しいか間違っているかを考えさせるものがあります。

書いてあることのすべてが正しいとは限らないため、書かれている情報を精査する力が問われます。

正解がいくつあるかわからない問題も

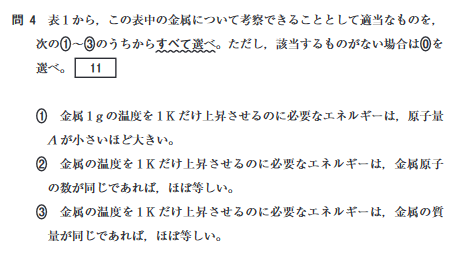

共通テスト物理の中には、正解がいくつあるかわからない問題もあります。

一例として、平成29年度試行調査物理から一部を抜粋しました。

こういった問題では、全ての選択肢を正しく選んで初めて正解となります。

該当するものが一つも存在しないという場合もあります。

試行調査ではこの問題の正答率は12.6%しかありませんでした。

その分野について、正確な理解をしていない場合には難しいと感じるかもしれません。

※ただし、共通テスト本試験ではまだこういったタイプの問題は出題されていません。

まとめ

共通テスト物理の各設問の特徴としては、

- 身近な現象や具体的な実験の場面から出題される

- 会話文が織り交ぜられる

- 正解がいくつあるかわからない問題も

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば物理の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る共通テスト物理全体の対策を理解したい場合はこちらからご覧ください!