- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴い、共通テストの問題変更が予定されています。2024年度共通テスト終了後記事も順次更新しますが、しばらくは古い情報も含まれますのでご注意ください。詳しい変更点はこちらの記事をご確認ください。

共通テスト地理とセンター地理の違いをキチンと理解できていますか?

この記事では「共通テスト地理とセンター地理の違いってなに?」「共通テスト地理はセンターの過去問で対策できる?」といった疑問にお答えします。

*この記事は、過去の共通テスト・第1、2回試行調査・市販の予想問題集の内容を元に作成されています。

センターと試験時間は変わらない

試験時間センター試験と変わらず60分です。

共通テスト地理の問題はじっくり考えても試験時間が余るので、資料や問題文を丁寧に読んで答えを考えましょう。

センターと出題範囲は同じだが、大問数は減少

出題範囲についても、共通テスト地理とセンター地理で違いはありません。

基本的には大問ごとのテーマは毎年以下の内容で固定されています。

地理A

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 地図の読み取りと活用 | 20 |

| 2 | 世界の生活・文化 | 20 |

| 3 | 東アジアの地誌 | 20 |

| 4 | 地球全体の課題 | 20 |

| 5 | 苫小牧市および周辺の地域調査 | 20 |

地理B

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 世界の自然環境および自然災害 | 20 |

| 2 | 資源と産業 | 20 |

| 3 | 村落・都市と人口 | 20 |

| 4 | ラテンアメリカの地誌 | 20 |

| 5 | 苫小牧市および周辺の地域調査 | 20 |

共通テスト地理は、A・Bともに「大問ごと20点×5問」という構成です。配点は1問3~4点。

大問数に関しては、センター試験では大問が6個あったのが共通テストでは5個に減少します。

その影響で問題数も、センター試験では35問程度でしたが、共通テストからは30問程度に減少。

2022年度の共通テストは「大問数5・マーク数31」でした。

共通テスト地理の設問や問題範囲について詳しく知りたい人はこの記事をチェック!

資料読み取り問題が増える

センターとの違い問題数だけではありません。共通テストでは、資料読み取り問題も増えます。

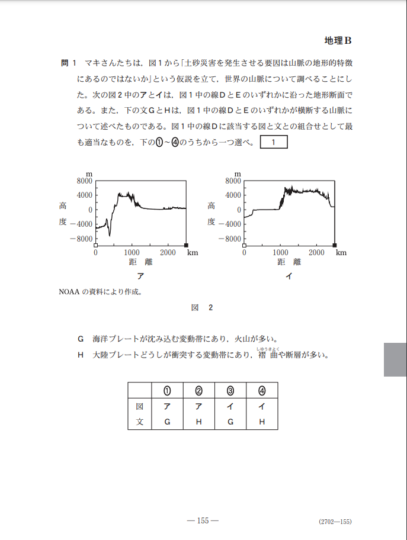

例えば、2022年度の共通テストでは以下のような問題が出題されました。

センター地理も資料問題量は多めでしたが、共通テスト地理ではさらに資料やリード文の量が増え、長文も多いです。

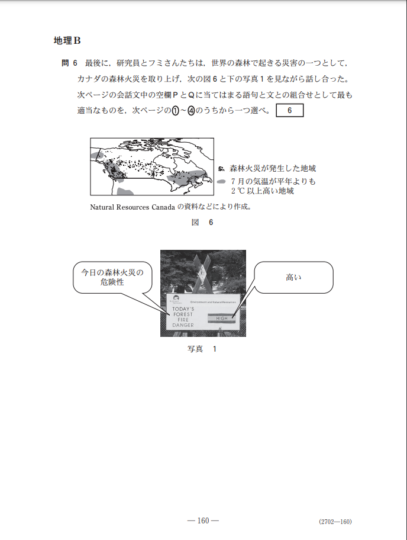

さらに共通テスト地理では、以下のような「生徒や先生の会話」をもとにした問題も出題されるのですが、文字数が多く読むのが大変です。

資料や文字数の増加により問題解答に必要な時間は増えますが、問題数自体はセンター試験よりも少ないです。

そのため、結果的には「センター試験と比べて時間が厳しい」ということはないので、1問1問じっくりと資料を読み込んでから答えを考えるようにしましょう。

センター過去問は共通テスト対策に有効

センター過去問は、共通テスト対策にも有効です。

センター試験と共通テストの違いは、「問題数の減少」「資料の量が少し増える」程度しかありません。

共通テストとセンター試験では必要な知識レベルも一緒なので、センター過去問でも十分共通テストの演習が可能です。

共通テストの予想問題や過去問はまだ数が少ないので、まずはセンター過去問を解いて共通テスト形式の問題に慣れた後に、予想問題集や過去問を解いて仕上げを行うというのが良いでしょう。

センター過去問は基本的にはどの出版社のを使っても構いませんが、「解説が充実しているか?」を確認しましょう。

「赤本」は解説がしっかりしているのでオススメです。

問題を解いたあとは「わからなかった問題」「正解したけど自信がない問題」の解説を丁寧に読みましょう。

解けなかった理由が「単なる知識不足」なら、教科書や参考書でその範囲を読み直せばOKです。

「知識はあったけど答えにたどり着けなかった」のなら、解説に載っている解答までの考え方をしっかり確認しましょう。

共通テスト地理のその他のオススメ問題集はこちら!

まとめ

共通テスト地理とセンター地理の違いは、「問題数の減少」「資料の量が増える」という2点のみのため、大きくは異なりません

基本的にはセンター地理と同じ試験だと考えて大丈夫なので、センター過去問も解いてしっかり対策しましょう。

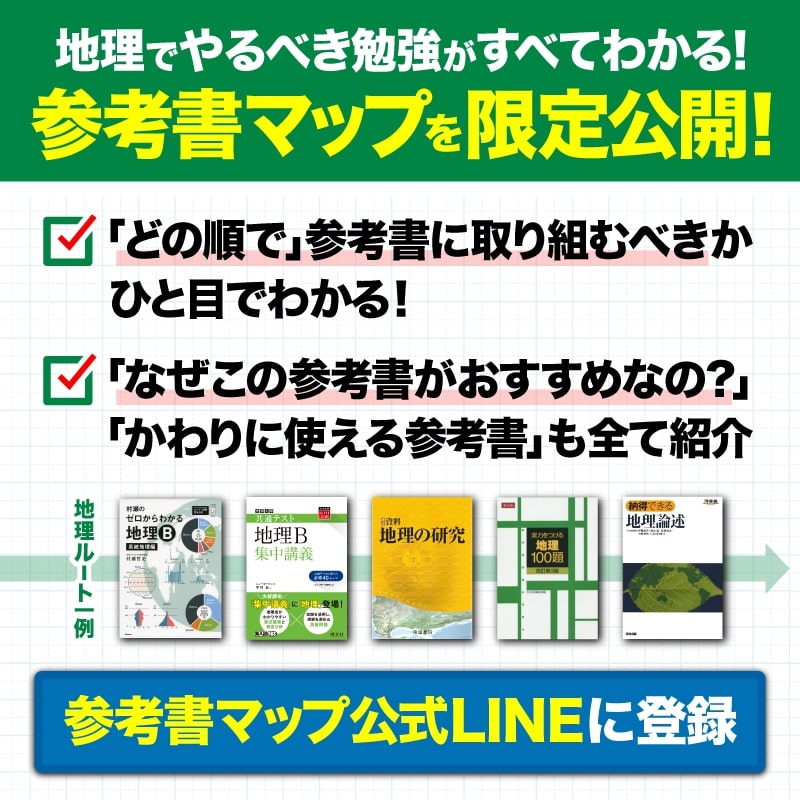

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば地理の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る共通テスト地理の解き方のコツはこちら!

共通テスト地理で8割をとる勉強法はこちら!

共通テスト地理で満点をとる勉強法はこちら!