- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴い、共通テストの問題変更が予定されています。2024年度共通テスト終了後記事も順次更新しますが、しばらくは古い情報も含まれますのでご注意ください。詳しい変更点はこちらの記事をご確認ください。

共通テスト地理の対策は順調ですか?皆さんの中には「共通テスト地理で1点でも多く取りたい!」「地理が苦手….解き方のコツはないの?」といったことを考えている人もいるでしょう。

この記事では、そんな人たちに向けて共通テスト地理で1点でも多く取るための解き方のコツやポイントをお伝えします。

*この記事は過去2回の共通テスト本試と、第1回、第2回試行調査と市販の予想問題集の内容を元に作成されています。

共通テスト地理のコツその1:資料を最大限活用しよう

共通テスト地理では大量の表やグラフが出されますが、これを最大限に活用できていますか?一見すると知識がないと解けないように見える問題も、実は資料を最大限に活用すれば解けることがあります。

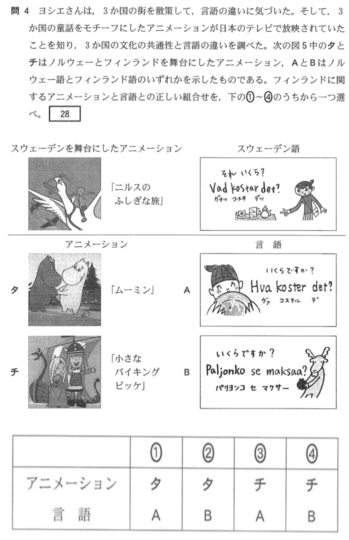

例えば以下のような問題を考えてみましょう。

答え:②

これは2018年のセンター試験で出された問題です。当時はムーミンの知識がある人しか解けない悪問だという人がいましたが、この問題にはムーミンの知識が無くても解けるように、いたるとこに答えのヒントが隠されているんです。

言語に関しては「ノルウェー語はスウェーデン語と同じゲルマン語族に属している」という基本的な知識があれば、簡単に答えは分かります。

ですが別にその知識がなくても、トナカイのイラストからサンタクロースを連想し、サンタクロースはフィンランド発祥だということを知っていば答えにたどり着けるでしょう。

またアニメーションに関してはムーミンを知らなくても、「バイキングは北方ゲルマン民族」だという知識があれば解けます。

他にも「バイキングはヨーロッパ中を荒らし回った海賊だから、外洋に漕ぎ出しやすい国にいるはず」「ムーミンの画像にある景色は、低平で森林と湖沼が広がるフィンランドに似ている」という思考を働かすことでも答えは推測できるんです。

このようにひとつの問題に対しても、資料を使えば色々な視点から答えを導きだすことができるので、分からない問題に出会ったときは色々な視点から資料を分析してみるようにしましょう。

そしてこの思考力を身につけるために必要なのが問題演習です。

共通テスト地理のコツその2:問題を沢山解いてパターンを掴む

ムーミンの問題のようにひとつの資料から色々なことを分析するなんて、センスが無いとできないと思う人もいるかもしれませんが、決してそんなことはありません。

資料から答えを推測する思考力はセンスが無くても、問題を沢山解いて色々な解き方を知っていくうちに身につきます。

系統地理と地誌の知識がまだ曖昧だという人は、問題演習をしてもあまり効果は無いので、まずはこの記事を読んで系統地理と地誌の知識を身につけましょう。

共通テスト地理のコツその3:地誌は前年に出た地域は出ないことが多い

共通テスト地理では毎年大問4で地誌が出されますが、ひとつの傾向として「前年にでた地域は出ないことが多い」「オセアニアはあまり出ない」ということが挙げられます。

あくまで出ない可能性が高いというだけであって、絶対出ないという訳では無いので、すべての地域を勉強した方が良いですが、本番まで時間がなくて山をはらないといけない人は参考にしてみてください。

参考までにこれまでの共通テスト第4問の出題内容は次の通りです。

2023共通テスト本誌:インドと中国

2022共通テスト本試:ラテンアメリカ

2021共通テスト本試:アメリカ

2020センター本試:東南アジアとオセアニア

2019センター本試:地中海沿岸(第4問)、ウクライナとウズベキスタン(第5問)

2018センター本試:西アジア(第4問)、北欧3か国(第5問)

まとめ

今回のポイントはこの2つです。

- 資料を最大限活用しよう

- 地誌は前年に出た地域とオセアニアは出ないことが多い

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば地理の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る共通テストで9割・満点を取りたい人はこの記事をチェック!