- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴い、共通テストの問題変更が予定されています。2024年度共通テスト終了後記事も順次更新しますが、しばらくは古い情報も含まれますのでご注意ください。詳しい変更点はこちらの記事をご確認ください。

みなさん、共通テスト世界史の対策は順調ですか?この記事を読めば「共通テスト世界史で1点でも多く取りたい!」「解き方のコツはないの?」「単語暗記が苦手….」といった悩みが解決します。

*この記事は、過去の共通テスト、第1・2回試行調査、市販の予想問題集の内容を元に作成されています。

共通テスト世界史の解き方のコツ1:史資料と問題文を分析しよう

共通テスト世界史はセンター試験と違って、歴史の資料が問題に多めに盛り込まれています。

共通テスト世界史とセンター世界史の詳しい違いを知りたい方はこちら!

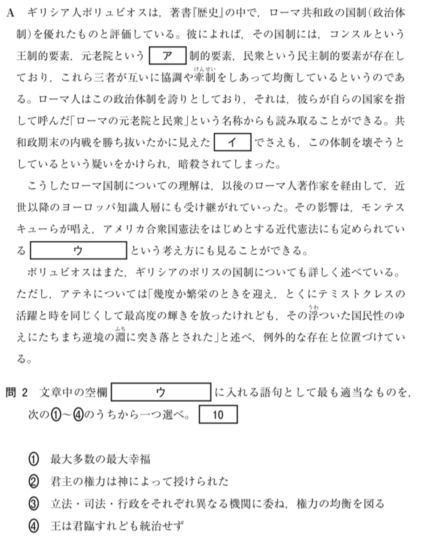

実は共通テスト世界史には、資料と問題文を分析すれば、世界史の知識がなくても正解にたどり着ける問題が多くあります。例えば試行調査では、以下の問題が出されました。

この問題は「三権分立」という世界史の知識を知っている人には簡単です。しかし、最悪知識がなくても、答えを推測できます。

まず、空欄ウ付近の文章を読むと「ローマ国制についての理解が受け継がれていき、その影響がアメリカ合衆国憲法などに空欄ウとして表れている」ということが書かれています。

資料の第1段落を読むと、ローマ国制について書かれているのが分かります。

特に2行目から5行目にローマ国制についての要約が書かれており、その内容は「コンスル、元老院、民衆という3者が互いに協調や牽制をしあって勢力を均衡していた」というもの。

ここで選択肢を見ると、選択肢①②③は資料の内容とあまり関係なさそうですが、選択肢③には「立法・司法・行政という3つのものを異なる3機関が持ち、権力の均衡を図った」という内容が書かれています。

このように共通テスト世界史では、世界史の知識がなくても答えを推測できる問題が出題されます。分からない問題があったときは、資料と問題文にヒントが隠されていないかを考えましょう。

共通テスト世界史の解き方のコツ2:消去法を使う

知っている単語やそれっぽい内容が書かれた選択肢を見ると、その選択肢を選びたくなります。

しかし、その選択肢を選ぶ前に、必ず残りの選択肢は本当に正解じゃないのかを確認しましょう。

例えば以下の問題を解くときを考えてみます。

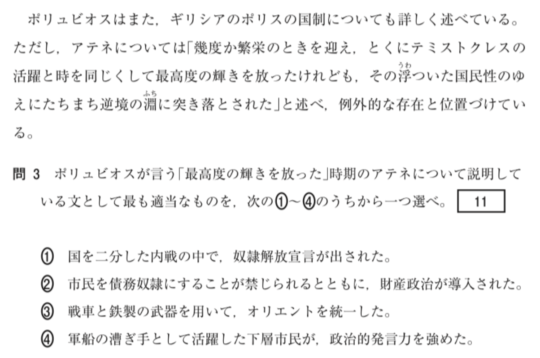

この問題は、テミストクレスが活躍した時期、すなわち「ペルシア戦争の時期のアテネ」について述べた選択肢を選ぶものです。

ペルシア戦争といえば「軍船の漕ぎ手として下層市民が活躍した」ことが有名なので、パッと見は④が正解そうですが、本当に残りの選択肢は誤りなのかを必ず確認しましょう。

まず選択肢①は南北戦争の時のアメリカの話、③はヒッタイトの話なので明らかに誤りです。

そして②はアテネの話ですが、これはソロンが活躍したころですのでペルシア戦争以前の話ですね。やはり答えは④のようです。

答え:④

このように、それっぽい選択肢があっても「他の選択肢が本当に正しくないのか」を確認することで、ひっかけ問題に騙されません。

「正解以外の選択肢が不正解であることを確認する」という作業は、試験本番だけでなく普段の勉強でも大事です。

ある問題で正解をひとつに絞りきれなかった時は、「該当問題の知識が不足していた」ということ。

共通テストでは、以前出題された問題が文章や選択肢を変化させて出題される可能性が高いです。1度出された問題は次は必ず正解できるように必ず復習しましょう。

例えば先ほどの問題で、②の選択肢が「なぜ不適切なのか」を説明できない場合は、アテネについての知識不足であるといえます。必ず教科書などでもう1度アテネについての知識を確認し直しましょう。

世界史知識の暗記のコツ

最後に、世界史知識の暗記のコツをご紹介します。そもそも暗記には以下の3種類があります。

- 単語暗記(「ベルサイユ条約」といった単語を覚えること)

- 単語の内容暗記(「ヒッタイトははじめて鉄器を使用した」のように単語の内容を覚えること)

- 年代暗記(「ベルサイユ条約は1919年」といった出来事が起きた年代を覚えること)

共通テストで必要になのは「単語の内容暗記」です。「単語暗記」「年代暗記」は共通テストではそれほど使わないので、ここでは「単語の内容暗記」のやり方を紹介します。

単語の内容を覚える際は、単語の内容だけでなく単語の背景や影響まで覚えましょう!

例えば、アテネの「ペルシア戦争」でいえば、「ペルシアと戦った理由」「戦いの結果に起こった事柄」まで覚えます。

単語の内容は単独で覚えるよりも、別の言葉がら関連付けた方が記憶に残りやすいです。

例えば「friendly」という単語の意味を覚えるときは、「friendly」は「friend」の派生語であることを知っていた方が覚えやすいですよね。

まとめ

- 史資料と問題文を分析する

- 消去法を使う

- 暗記の時は単語の背景や影響まで覚える

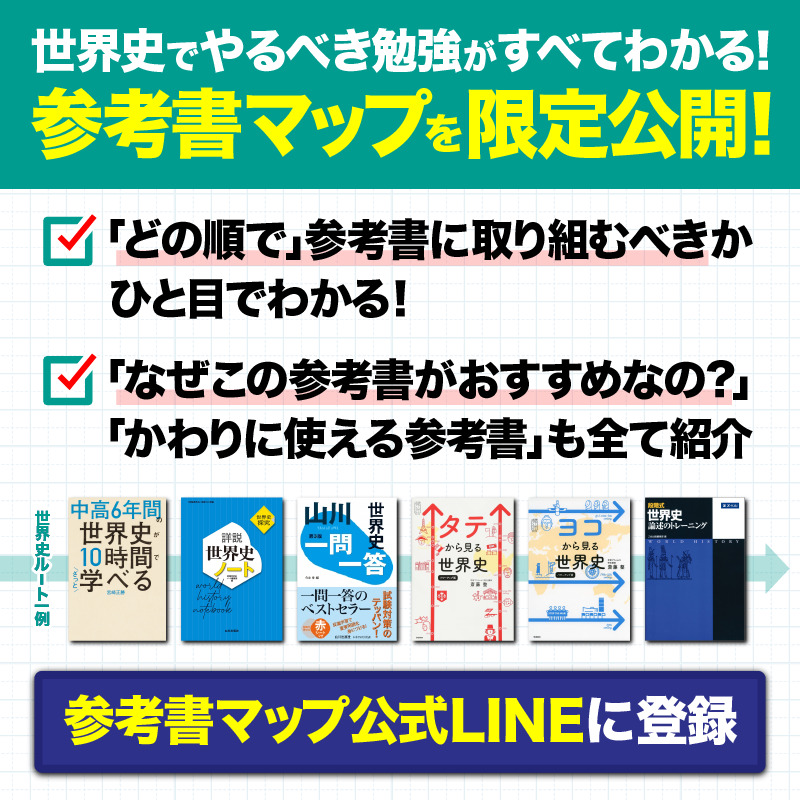

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば世界史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る共通テスト世界史で8割を取りたい人はこの記事もチェック!

共通テスト世界史で満点を取りたい人はこの記事もチェック!