- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴い、共通テストの問題変更が予定されています。2024年度共通テスト終了後記事も順次更新しますが、しばらくは古い情報も含まれますのでご注意ください。詳しい変更点はこちらの記事をご確認ください。

共通テスト世界史の問題には4パターンあることをご存知ですか?

共通テスト世界史の問題傾向をしっかりと理解し、傾向に合わせた勉強をして高得点を狙いましょう。

*この記事は、過去の共通テスト、試行調査、市販の予想問題集の内容を元に作成されています。

共通テスト世界史の設問構成と出題範囲

共通テスト世界史は、センター世界史と同じく大問数が「4」「6」など毎年変わります。

配点はほとんどが1問3点です。各大問では、「戦争」「文化の繁栄」といったひとつのテーマに沿った全時代にまたがる問題が出題されます。

ちなみに令和3年度の共通テストは、世界史A・Bそれぞれで以下の設問構成でした。

世界史A

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 国際関係や国際貿易の歴史 | 19 |

| 2 | 世界史上の人物・事件を題材にした映画や絵画 | 18 |

| 3 | 世界史上の君主 | 27 |

| 4 | 世界史上の出来事の記録 | 18 |

| 5 | 民族間の対立関係や民族独立の運動 | 18 |

世界史B

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 資料と世界史上の出来事との関係 | 15 |

| 2 | 世界史上の貨幣 | 18 |

| 3 | 文学者やジャーナリストの作品 | 24 |

| 4 | 国家や官僚が残した様々な文書 | 26 |

| 5 | 旅と歴史 | 17 |

出題範囲に関しては、「特定の時代や地域が問われやすい」ということはないため、どの地域・時代もバランスよく勉強する必要があります。

共通テスト世界史では全部で35個程度の問題が出題されますが、大きく以下の4つに分類できます。

- 正誤問題

- 穴埋め問題

- 史資料問題

- 時代並び替え問題

それぞれについて確認しましょう!

1.正誤問題には2種類ある

共通テスト世界史の大部分を占める正誤問題は、以下2パターンに分類できます。

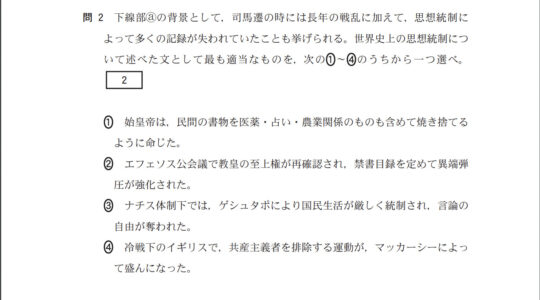

パターン1:「正しい(適当な)ものを選べ」「誤っているものを選べ」

1つ目のパターンは、特定の出来事や用語に対して正しい(適当な)選択肢を選ぶ問題です。

基本的な世界史の知識を問われるため、共通テスト世界史の中で最も簡単な問題のひとつといえます。

パターン2:正誤組合せ問題

正誤問題のもうひとつのパターンが「正誤組合せ問題」です。

こちらも基本的な世界史の知識があれば解けますが、難易度は若干高めです。

問題を解くときに「ある単語と他の単語の内容を混ぜてしまい間違える」ということが発生しやすいので気をつけましょう。

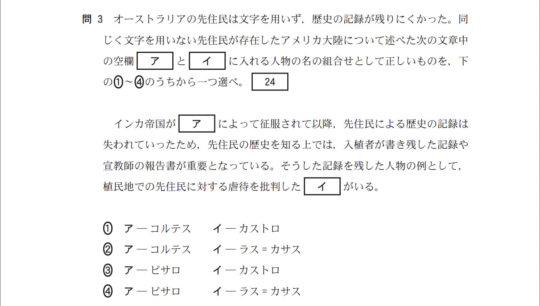

2.穴埋め問題

「穴埋め問題」は、文章中の空欄に当てはまる内容を答える問題です。

穴埋め問題も、基本的な世界史の知識があれば解けます。

共通テスト世界史では、6択問題などあまりない傾向で出題されることが特徴です。

3.史資料問題は共通テストで増加する

センターと共通テストの違いのひとつが「史資料を使った問題の増加」です。

センター世界史と共通テスト世界史の詳しい違いはこの記事をチェック!

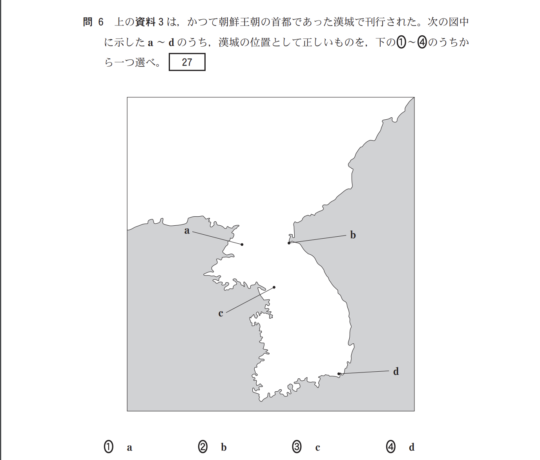

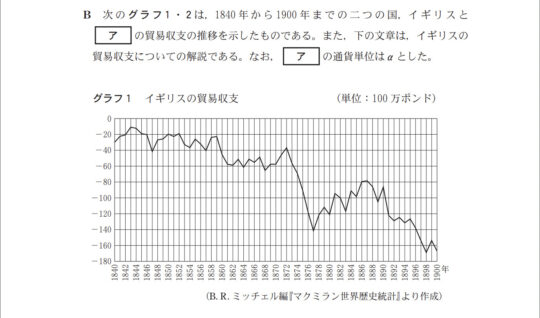

史資料とは「地図・写真・グラフ」などのことで、例えば以下の問題が出題されます。

こちらはセンター世界史でも出題されていた「地図上の場所と地名・国名の組み合わせを選ぶ問題」です。

しかし、受験生の中には「地名しか暗記しておらず場所までは把握していない」という人も多いため、苦手とする方も多いです。

日頃から地名(国名)と場所を一緒に暗記しましょう。

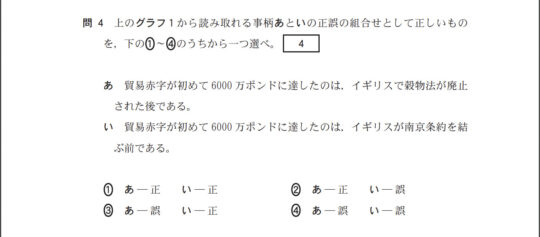

資料問題には、他にもこんな問題があります。

共通テストでは、このようにグラフや表から情報を読み取る問題も頻繁に出題されます。

そこまで複雑なグラフは出題されないため、じっくりと資料を見れば解答に必要な情報を読み取れるはずです。

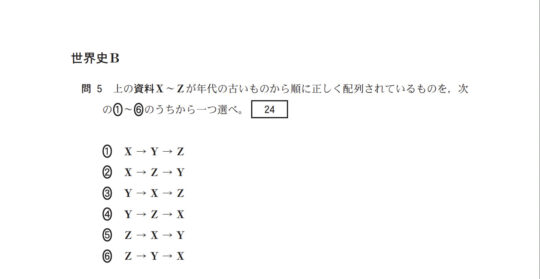

4.時代並び替え問題は苦手な人が多い

「時代並び替え問題」は、全体のうち1・2問です。

歴史の流れを覚えていれば解けるのですが、単語だけを暗記していると解けません。

単語だけの暗記ではなく、出来事同士の繋がりを意識しながら勉強しましょう。

共通テスト世界史の対策

共通テスト世界史の問題パターンを4つ紹介しましたが、どの問題も基本的な世界史の知識があれば解けます。

グラフ問題に関しては、そこまで読み取りが難しいグラフや表は基本的に出題されないため対策不要です。

基本的には、教科書に太字で書かれている単語を暗記することが最も重要な対策になります。

単語を暗記する際に重要なのが、「基本的な知識の内容と出来事の原因や影響を覚える」「出来事同士の繋がりに重点を置いて勉強する」ということです。

出来事の原因や結果を常に意識することで、その出来事が「実は他の出来事と繋がっていた!」ということが分かりドンドン結びつけられます。

このように勉強することで、出来事同士を関連付けているので記憶に残りやすくなり、時代並び替え問題も解けるようになります。

まとめ

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば世界史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る共通テスト世界史で8割を取る方法はこちら!

共通テスト世界史で満点を取る方法はこちら!