スポーツ関係の学部では全国トップクラスの早稲田大学スポーツ科学部。スポーツをテーマに多彩なジャンルの科学を援用した教育研修を受けることができます。

1年次には幅広く様々な切り口からスポーツ科学に関する基礎を学び、二年次より学びたい分野に特化したコースを選択することになります。スポーツには「する」「みる」「ささえる」など様々な関わり方があるため、各自の希望に沿った専門的な教育を受けることができます。

また、スポーツ施設や研究施設が整っており、オリンピック選手やTVで見るような有名な選手をキャンパスで見かけることも珍しくありません。スポーツに熱中している学生も多く、活気あふれた学部であるといえます。

2025年度入学入試から、学習指導要領の変更により、一部大学で配点・科目の変更などが予定されています。順次記事を更新しておりますが、この記事は変更前のものとなりますので、配点等は必ず大学公式HPを参照してください。

早稲田大学スポーツ科学部に合格できる!

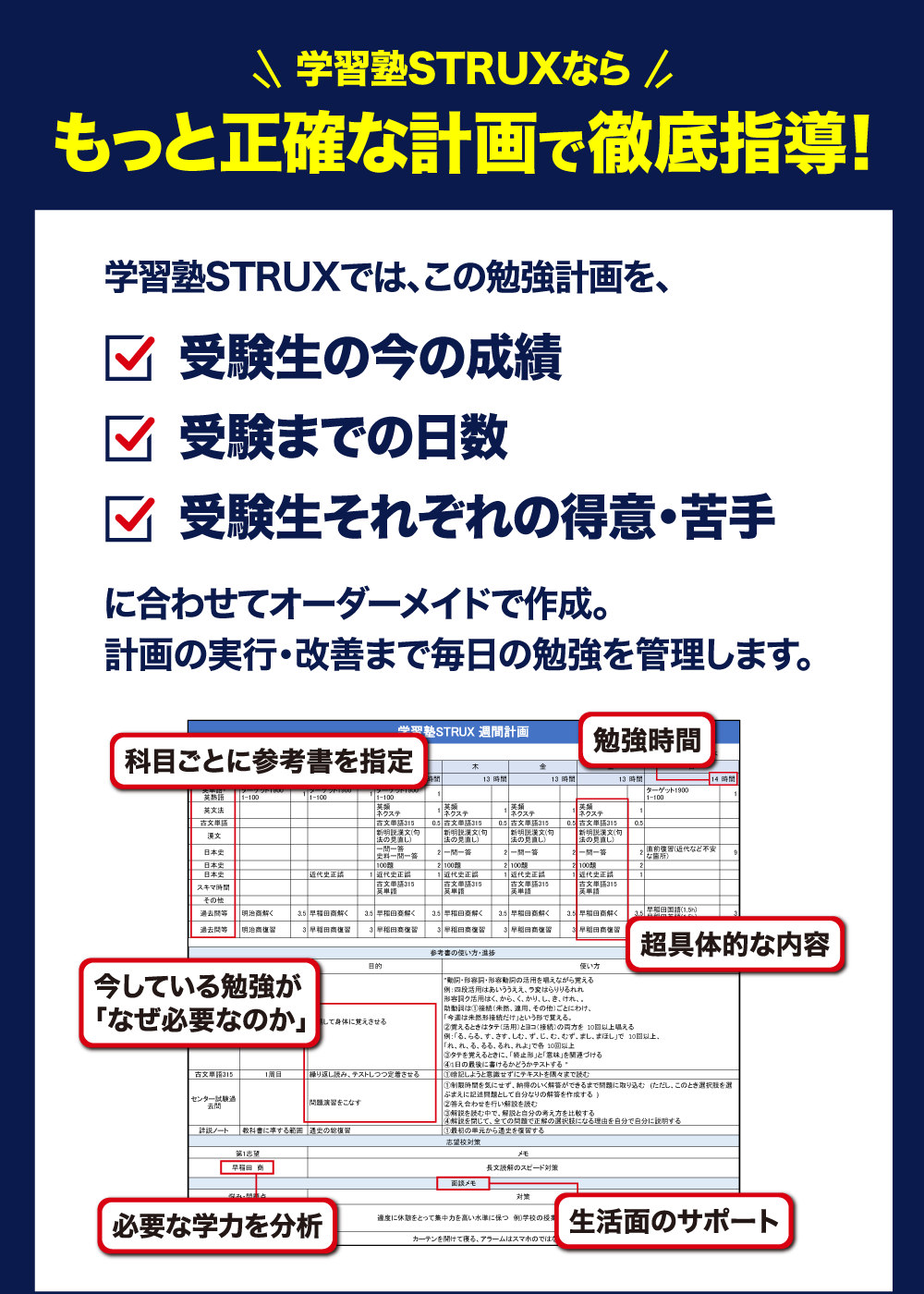

学習塾STRUX独自の年間計画

ストマガを監修する学習塾STRUXでは、志望校に向けた年間計画を作成しています。

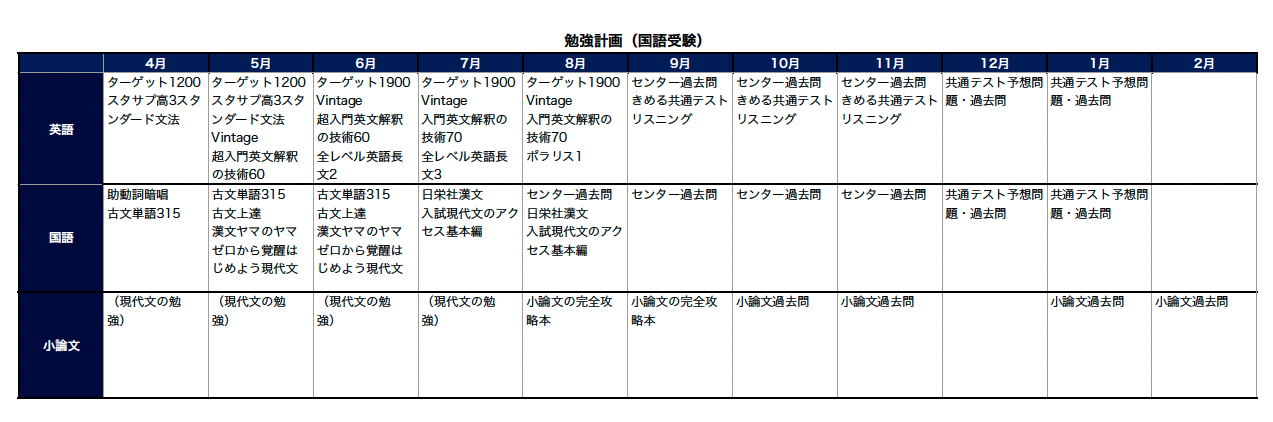

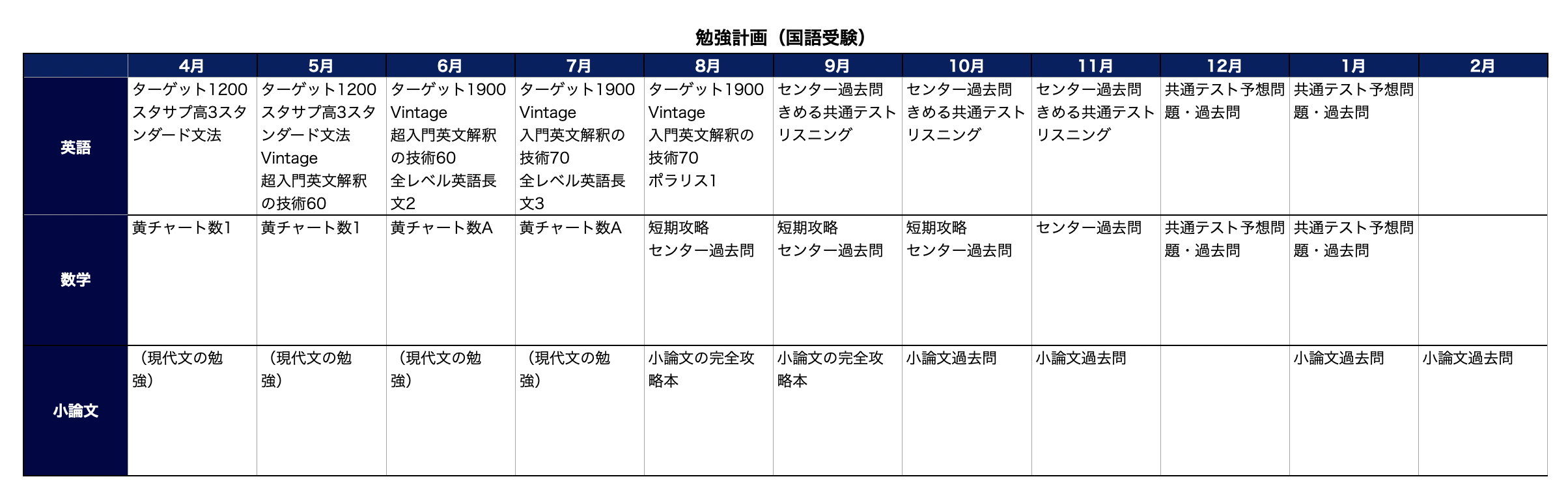

ある程度基本が身についている状態からスタートすると、早稲田大学スポーツ科学部合格に向けた高3の1年間での勉強計画はこのようになります。

*スマホの場合は画面をピンチで拡大、PCの場合は画像をクリックで拡大表示できます。

▼国語受験

▼数学受験

早稲田大学スポーツ科学部では、共通テスト英語と大学個別の小論文に加えて共通テストの「国語」「数学」のどちらかを選択可能で、選んだ科目によって勉強時間・内容が変わってきます。

国語受験・数学受験それぞれの計画を示していますが、どちらの場合も原則として

・高3の夏休みが終わるまでにはすべての科目について習っていない範囲がない状態

・高3の9月にはセンター・共通テストの過去問演習

が最低ラインになります。

計画は1年間になっていますが、高1・高2の学校で習った内容は完璧になっていないとスタートラインにすら立てない、ということが起こります。遅くとも高2の冬から受験勉強を進めましょう。

早稲田大学スポーツ科学部合格に必要な勉強時間

早稲田大学スポーツ科学部の必要勉強時間

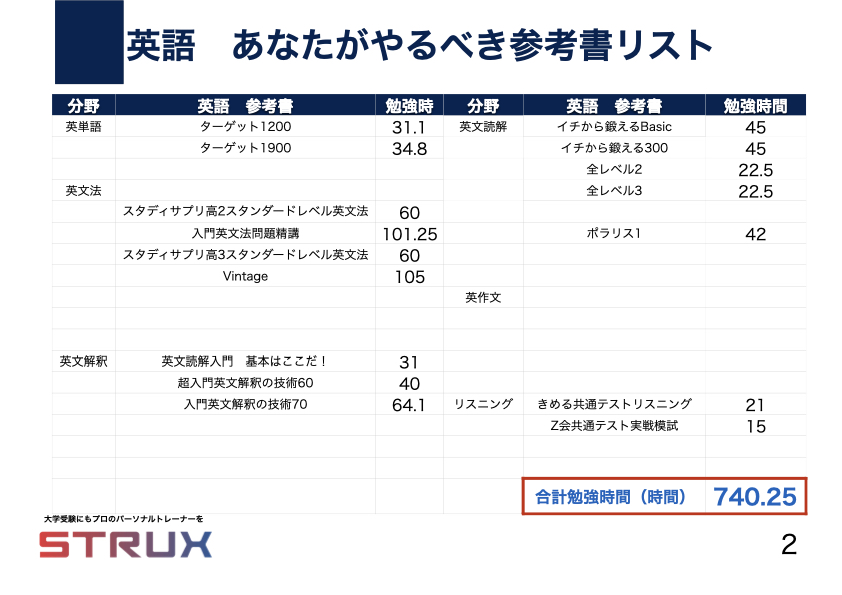

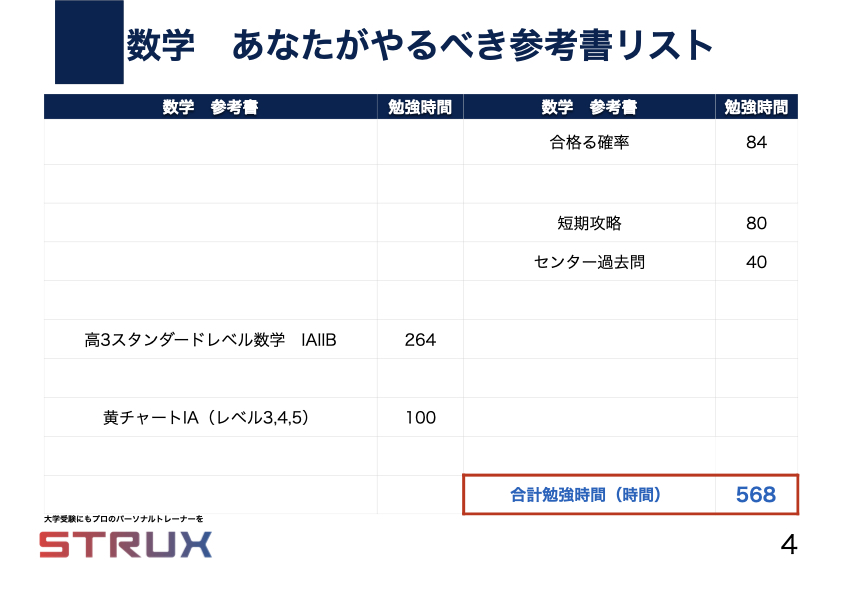

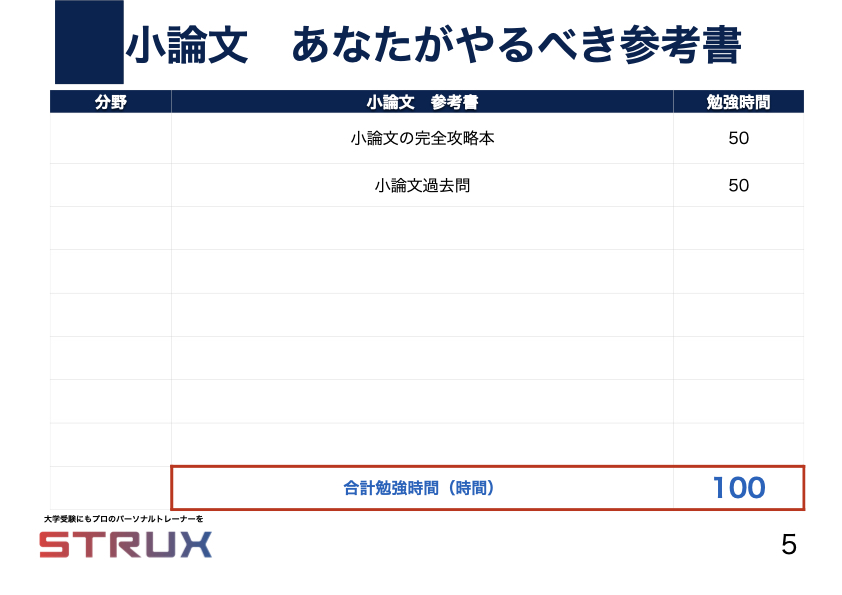

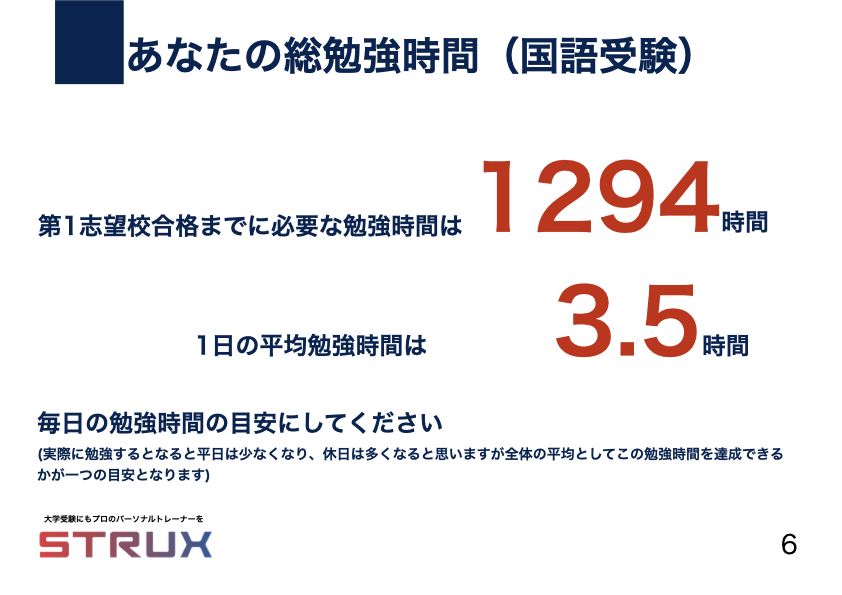

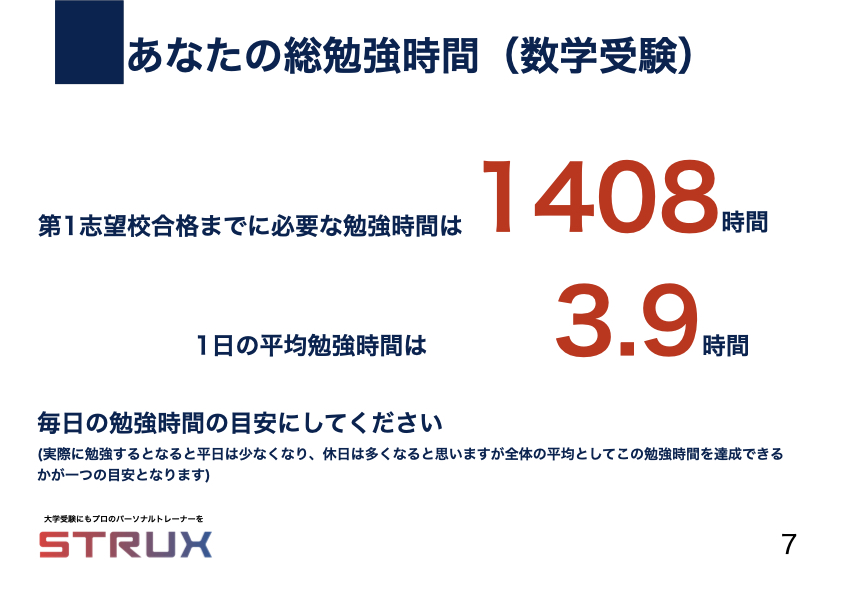

学習塾STRUXで算出している「参考書リスト」では、早稲田大学スポーツ科学部合格に必要な勉強時間は次のようになっています。

| 勉強時間の目安*学校の授業を活用し、高校基本から勉強する場合 | |

|---|---|

| 国語受験:1294時間 | |

| 数学受験:1408時間 |

▼英語の勉強時間

▼国語の勉強時間

▼数学の勉強時間

▼小論文の勉強時間

▼総勉強時間(国語受験)

▼総勉強時間(数学受験)

それぞれの参考書に3周取り組んだ場合の目安時間で、実際は基礎の定着度合いや理解のスピードによって前後します。

1年間でこれらの参考書をやり切るとすると、1日あたり国語受験であれば3.5時間、数学受験であれば3.9時間の勉強が平均して必要です。スポーツ科学部だけを受験するのであれば、3年生だけの勉強でも間に合いますが、単願はリスクが大きいためあまりオススメしません。早稲田の他学部やMARCHも受験することを考えると、、遅くとも高2の冬から少しずつ勉強を進めておくのが賢明です。

早稲田大学スポーツ科学部合格のための勉強法

逆に国公立大学を第一志望としている人にとっては、小論文の対策さえすればよいため併願受験しやすいでしょう。「早稲田」といってもスポーツ科学部は少し特殊な立ち位置のため、他の早稲田の学部に入った際と比べて雰囲気などが異なる可能性はありますが、そのあたりを気にしないというのであれば十分選択肢に入るでしょう。

文系の場合は「英語→国語」、理系の場合は「英語→数学」の順で優先して学習を進めていくと良いでしょう。数学は1Aのみでよいですが、他大学も数学で受験するという場合は勉強の範囲に注意が必要です。

早稲田大学スポーツ科学部・小論文の対策

個別試験は小論文のみ。数年の出題パターンは以下のようになっています。

2020年:「科学とは疑うことである」から始まる文を書く 2019年:「かくれんぼう」を大人になると遊ばなくなる理由を問う 2018年:じゃんけんに一つ新しい手を加え新しいゲームを考える 2017年:オリンピックについての新聞記事からスポーツにおける男女平等を考察 2016年:高校の運動部を改革すべき、というテーマのディベート

2018年以降はしばらく「1つのお題が与えられ、それについて自由に601〜1000字で記述する」という問題が続いていますから、こちらの形式をある程度想定しておくと良いでしょう。じゃんけんのゲームを考える問題など、発想力や対応力が問われる問題も出ますから、何が出ても書けるように普段から様々なテーマの問題に慣れておくと良いです。 そして何より「論理が一貫した」文章を書けるように添削を受けて練習しておくことが大事です。

早稲田大学スポーツ科学部 小論文の対策

早稲田大学スポーツ科学部・英語(共通テスト)

早稲田大学スポーツ科学部の英語は共通テストですべてが決まるため、リーディング・リスニングともにきちんと対策しておく必要があります。

リーディングは時間が足りなくなることを想定し速読の練習、リスニングは普段の長文練習からCDを使った音読を繰り返しつつ、遅くとも高3の10月頃からは共通テスト形式の問題に取り組んで慣れていきましょう。

【共通テスト英語】これさえ確認すれば安心!設問・レベルと解くコツ&勉強法を紹介!

早稲田大学スポーツ科学部・国語(共通テスト)

国語の共通テストについては、形式は従来と変わりませんが文章量が増えているため、解答時間が足りなくなる可能性があります。

古文・漢文で確実に加点できるよう基本的な単語・文法を固めておくことはもちろんですが、夏頃からセンター試験の過去問などで解き慣れることが重要です。

【新課程・2025対応】共通テスト国語の勉強法!実用的な文章や現代文・古典の対策

早稲田大学スポーツ科学部・数学 (共通テスト)の対策

数学1Aの共通テストは70分ですが、国語同様センター試験と比べると文章量が多く、解きづらい問題が多くなっています。

出題範囲は1Aなのでそこまで広くありませんから、高2のうちに「青チャート」のレベル3〜4あたりの問題は解けるようになっておき、必ず共通テスト形式の予想問題を繰り返して演習するようにしましょう。

【新課程対応】共通テスト数学の勉強法がこれさえ読めばすべてわかる!問題構成やおすすめ参考書もチェック

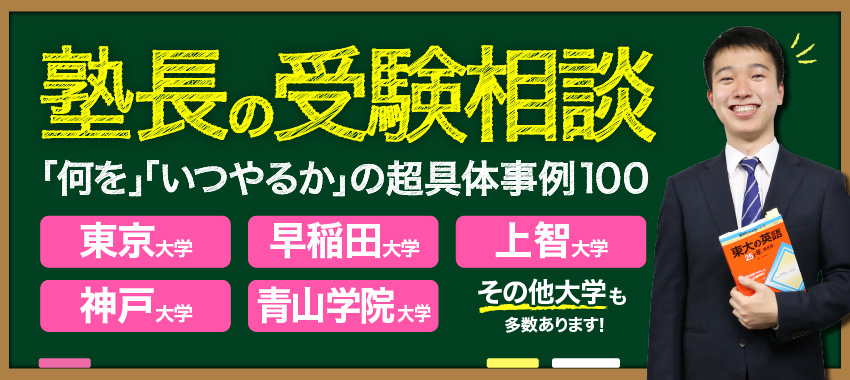

早稲田大学の受験相談事例集

早稲田大学スポーツ科学部の試験・出願・配点情報

早稲田大学スポーツ科学部では共通テストと小論文を利用した「一般選抜」に加え、共通テストのみ、または競技歴を追加で選考に利用する「共通テスト利用入試」も実施されます。ここでは独自試験を使う一般選抜に絞って解説をしていきます。

早稲田大学スポーツ科学部の入試・出願について

| 一般入試 | |

|---|---|

| 期日 | 2月23日 |

| 共通テスト | 必要 | 2段階選抜 | なし | 出願時期 | 1月 |

| 科目 | 独自試験:小論文 共通テスト:英語・選択科目 (国語/数ⅠA) |

他の学部と比べても非常に特殊な形式で、小論文と共通テストを利用することになるため注意が必要です。

共通テストの数学または国語200点満点を100点換算、英語はリスニング100点・リーディング100点の合計200点を100点換算します。

独自テストの小論文が50点であるため、共通テストでボーダーを大きく下回った場合、合格は厳しくなるでしょう。

また、小論文には足切りがあり、小論文の成績が一定順位より下だと合格できないため、小論文が苦手な人は対策を怠らないように注意しましょう。

早稲田大学スポーツ科学部の配点・科目

早稲田大学スポーツ科学部の配点と目標点数についてですが、2021年度より入試形式が変更となっているため、過去の点数があまり参考になりません。 参考程度で掲載をしておきますが、例年の受験者層がどのくらいの点をとってくるのか、ということを予想して考えていくことになります。

| 配点・科目 | |

|---|---|

| 共通テスト | 50点 |

| 英語 | 100点 |

| 国語/数IA | 100点 |

注意すべきなのは、小論文の得点が基準点に満たない場合は不合格になるということ。 この点数は公表されていないため詳細はわかりませんが、ものすごく高い基準点ということは無いはずなので、論理の通った文章を書けるようになっておけば問題ないでしょう。

また、共通テストの選択科目は国語または数学1Aです。両方を受験している場合、得点の高い方が自動的に利用されます。 基本的には得意な方の科目を選択し重点的に学習を進めると良いですが、どちらか選べないなら両方受けても良いでしょう。両方受けていれば、どちらかの科目で思うように得点が取れなかったとしても挽回できる可能性があります。

早稲田大学スポーツ科学部の目標点数

| 合格最低ライン目安 |

|---|

| 195点 |

| パターン1:標準 |

|---|

| 英語:80/100点 |

| 小論文:35/50点 |

| 国/数ⅠA:80/100点 |

| 合計:195点 |

| パターン2:英語が得意 |

|---|

| 英語:90/100点 |

| 小論文:30点/50点 |

| 国/数ⅠA:75/100点 |

| 合計:195点 |

| パターン3:国/数ⅠAが得意 |

|---|

| 英語:80/100点 |

| 小論文:25/50点 |

| 国/数ⅠA:90/100点 |

| 合計:195点 |

過去2年の合格最低点は63〜68%(国語・数学の得点調整後)ですが、この当時は「小論文33点+各科目の独自試験75点」という形式だったためあまり参考には出来ません。

共通テストが利用されるため得点の調整は行われないと予想されますし、独自試験を利用する場合と比べて平均得点が上昇することが見込まれます。多少小論文の得点比率が上がってはいますが、それでも平均点・最低点は微増することが予想されます。

入試形式が変更されているためボーダーラインの予想が難しいところですが、共通テストの難易度、これまでの受験者層を踏まえると少なくとも75%〜80%は確保したいところです。その中でも共通テスト科目は8割必須、小論文が不安であれば国語/数ⅠAまたは英語でもう5〜10点多く取りたいところです。

| 模試一覧 | |

|---|---|

| 5月 | 河合全統共通テスト模試 |

| 8月 | 河合全統共通テスト模試 |

| 9月 | 駿台・ベネッセ大学入試 共通テスト模試 |

| 10月 | 河合全統共通テスト模試 駿台・ベネッセ大学入試共通テスト模試 |

共通テストで合否が決まるため「全統共通テスト模試」を受けて対策しましょう。これに加え、入試1年前の「共通テスト同日試験」などを受験できるとよりよいです。

全統共通テスト模試は基礎的な内容が主体ですが、試験時間が短いため本番を想定して時間配分を考えて取り組むと良いでしょう。夏あたりで7〜8割すでに取れている状態にはしておきたいところです。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| 早稲田内併願:社会科学部、人間科学部 |

| 共通テスト利用:MARCHレベルの大学 |

試験形式自体が特殊なため、併願についても注意しておく必要があります。早稲田内で併願先を探す場合、難易度や学部での学習内容から考えると「社会科学部」「人間科学部」あたりがおすすめです。

各学部の対策は必要になりますが、共通テストレベルの英語・国語を履修しておく必要があることを考えると、そこからの底上げで狙いやすい学部をみておくのがよいです。早稲田大学の共通テスト利用を活用するという手もありますが、基本的に科目数が増えることが多く負担が増えるためあまりおすすめはできません。

早稲田大学ではなくMARCHレベルの大学を受験するのであれば共通テスト利用も考えると良いでしょう。3科目で9割近くを狙う必要がありますが、自信がある人であれば狙うのも一つの手でしょう。そうでなくても一般入試に向けて対策しておいてもよいです。

逆に国公立大学を第一志望としている人にとっては、小論文の対策さえすればよいため併願受験しやすいでしょう。「早稲田」といってもスポーツ科学部は少し特殊な立ち位置のため、他の早稲田の学部に入った際と比べて雰囲気などが異なる可能性はありますが、そのあたりを気にしないというのであれば十分選択肢に入るでしょう。

早稲田大学スポーツ科学部に合格できる!

STRUXのオーダーメイド計画で

不安なく受験勉強に取り組もう

「ネットで勉強法を調べているけど、いまいちしっくりこない…」

「調べた勉強法で取り組んでいるけど、レベルが合っているか不安…」

そんな悩みを抱えていませんか?

この勉強法サイト「ストマガ」を監修している学習塾STRUXでは、東大・早稲田を中心とした講師陣が「あなたにあった」計画を作成します。

受験から逆算した年間計画をもとに毎日の勉強計画を作成し、「毎日の勉強で悩まない」個別指導塾です。

勉強計画はゴールだけ決まっていても立てられません。志望校への勉強法がわかったら、「自分はどのレベルから始めるか?」を決める必要があります。

学習塾STRUXでは、この「現状の学力」を分析し、志望校に必要な学力との差から年間計画を作成。

計画が遅れてしまっても、必ず毎月修正して、その時期その時期で最適な計画にします。

だから、安心して「あとは勉強するだけ」にできます。

まずは無料体験を受けてみてください!

無料体験では、この記事でも紹介した

□ 年間計画

□ 参考書リスト

に加え、学習塾STRUXで実際に作成している

□ 週間計画

のサンプルもお渡しします。

実際に現状の勉強状況や模試などから現状の学力を判断し、志望校との差を出して計画を作成するので、「これさえ見れば勉強をすぐにスタートできる!」という内容になっています。

もちろん、持っている参考書や学校教材を盛り込むことも可能です。完全無料で、オンラインでも受講可能!

全国からのご参加、お待ちしています!

STRUXってどんな塾?