共通テストの数学は多くの受験生が受ける試験ですが、その全体像について知らない高1生や高2生に多いのではないでしょうか。

受験生の中にも「共通テストの数学は勉強してもなかなか点数が伸びない…」「何から勉強を始めればいいか分からない」という方も多いはず。

この記事では「そもそもどんな問題が出るの?」という高1・高2の皆さん、「どうやって勉強すればいいの?」「共通テストで高得点を取るためには?」と具体的な勉強法に悩む受験生のみなさんに共通テストの数学のすべてをお教えします!

目標点数別に「何を・どのくらい」勉強すればいいのか?がわかるように書いているので、ぜひこの通りに勉強を進めていってください!共通テストの数学を解くコツもお伝えします!

共通テスト数学がどんなテストか全て把握しよう!【設問構成・問題の特徴・大問ごとの配点】

共通テストに限らず、テストで良い点数を取るためには、相手を良く知り、その対策を正しく行っていくことが重要です。まずは共通テストの数学がどういうものなのか学んでいきましょう。

共通テスト数学はテストが「2つ」ある!数学1A・2BCそれぞれの出題範囲は??

共通テストの数学は「数学①」「数学②」の2つの試験に分かれており、「数学①」では「数学1」のみ、もしくは「数学1・A」を選択する形になります。

ほとんどの受験生が「数学1・A」を選ぶことになるため、今回は「数学1・A」に絞って説明していきます。

「数学②」では「数学2・B・C」のみ選択が可能です。

| 数学① | 「数学1」「数学1・A」のいずれか |

| 数学② | 「数学2・B・C」 |

「数学1・A」は大問が4問構成で、そのうち前半2問が「数学1」の分野を中心とした小問集合になっています。

後半の2問は「数学A」の範囲からの出題で、「場合の数と確率」「図形の性質」の2問になります。

- 第1問

- 数と式、図形と計量(数1)

- 第2問

- 二次関数、データの分析(数1)

- 第3問

- 図形の性質(数A)

- 第4問

- 場合の数と確率(数A)

*2025年実施より問題構成が変わっているため、あくまで試作問題段階での構成を参考にしています。

学校によって授業での扱いに差がある「整数」を除き、ほとんどの分野からまんべんなく出題されるので、苦手分野が極端だと高得点を狙いにくくなります。

一方の共通テスト「数学2・B・C」では、第1問〜第3問で「数学2」の範囲、それ以降の問題で「数学B」「数学C」の出題となります。

数学B・Cについては選択問題となっており、数学Bは「数列」「統計的な推測」、数学Cは「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」の4つから、習った範囲の問題を「3つ」選ぶことができるようになっています。

数学Cの「平面上の曲線と複素数平面」は理系でしか習わないということも多いので、文系の場合は「数列」「統計的な推測」「ベクトル」、理系の場合は「数列」「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」という形で選ぶことが多いでしょう。

- 第1問

- 三角関数(数2)

- 第2問

- 指数関数・対数関数(数2)

- 第3問

- 微分・積分の考え(数2)

- 第4問(選択)

- 数列(数B)

- 第5問(選択)

- 統計的な推測(数B)

- 第6問(選択)

- ベクトル(数C)

- 第7問(選択)

- 平面上の曲線と複素数平面(数C)

*2025年実施より問題構成が変わっているため、あくまで試作問題段階での構成を参考にしています。

「1A」「2B」ともに文章や会話文による誘導があり、すべてマーク形式で解答をします。

カタカナで空欄に順番が振ってあり、カタカナ1つにつき数字または記号を1つ入れる形で解答するため、マークミスやズレには注意が必要です。

また、とくに選択問題に関しては、20点分すべてが最初から最後まで関連するような問題になる可能性が高く、前の問題の答えを使って次の計算をする、ということも普通です。そのため、途中でつまずいたり計算ミスをしたりてしまうと大きく崩すこともあり得ます。

共通テスト数学の【特徴的な出題の仕方】特殊な問題文・会話文に惑わされないために知っておこう!

共通テストの数学には特徴がありますから、これを知って惑わされないようにする必要があります。

- 特徴1 日常的な物事を数学的に考える問題

- 特徴2 2人の生徒の会話形式から考え方を読み取る問題

特徴1 日常的な物事を数学的に考える問題

共通テストの特徴として、数学とは一見関係のなさそうな説明部分が導入になっていて、数学の問題の本質を読み取ることが難しいことが挙げられます。

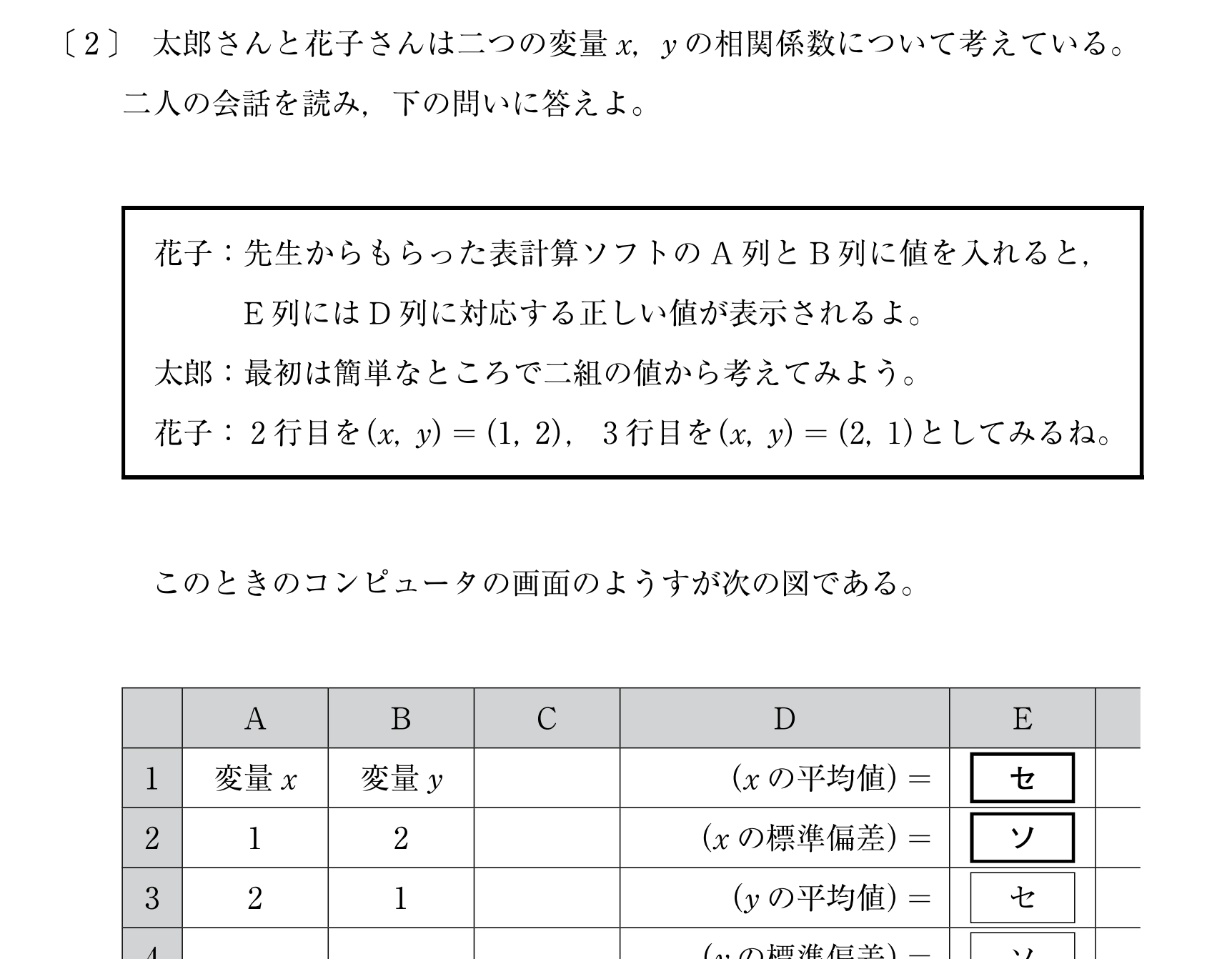

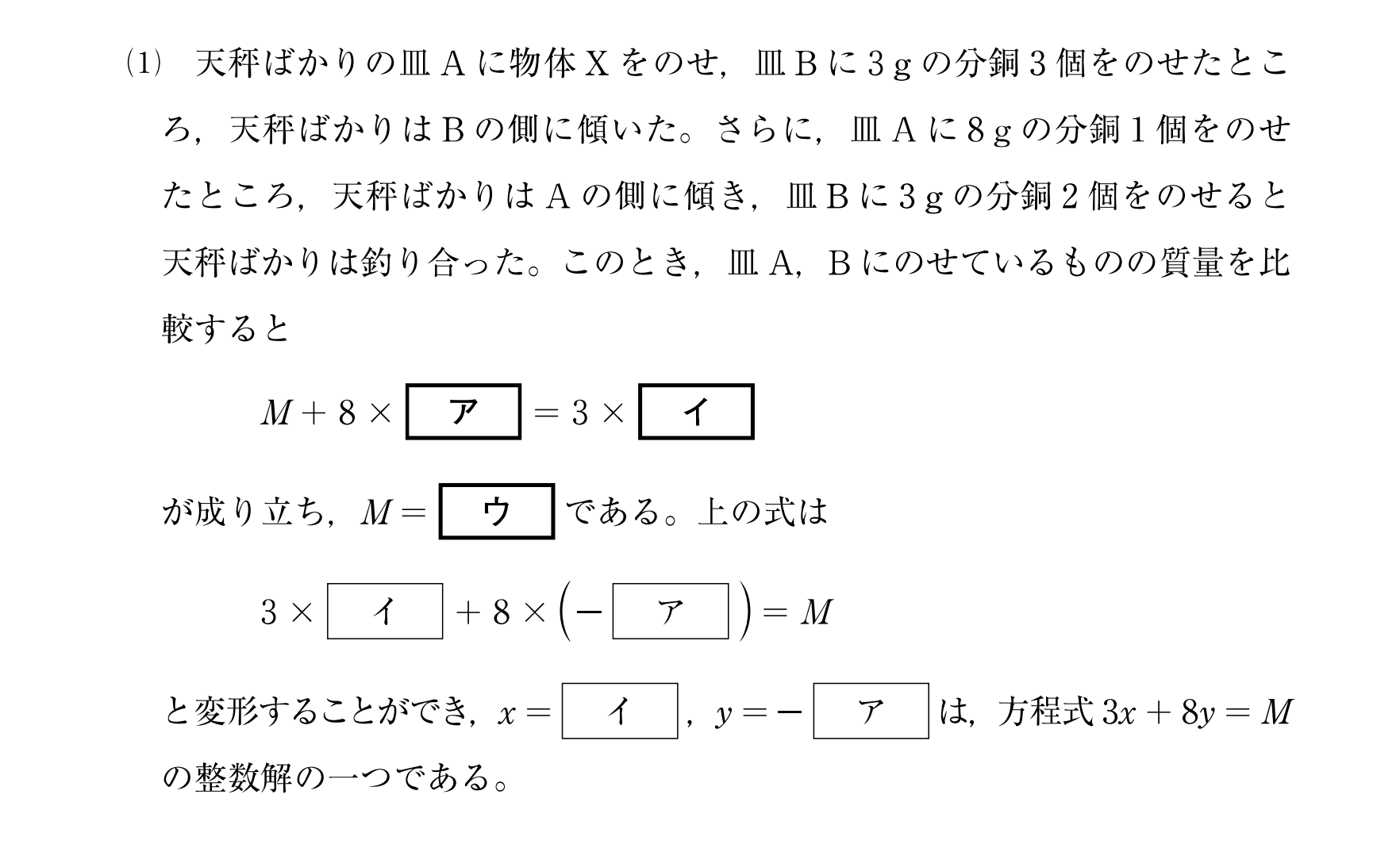

代表例として、次のような問題が挙げられます。

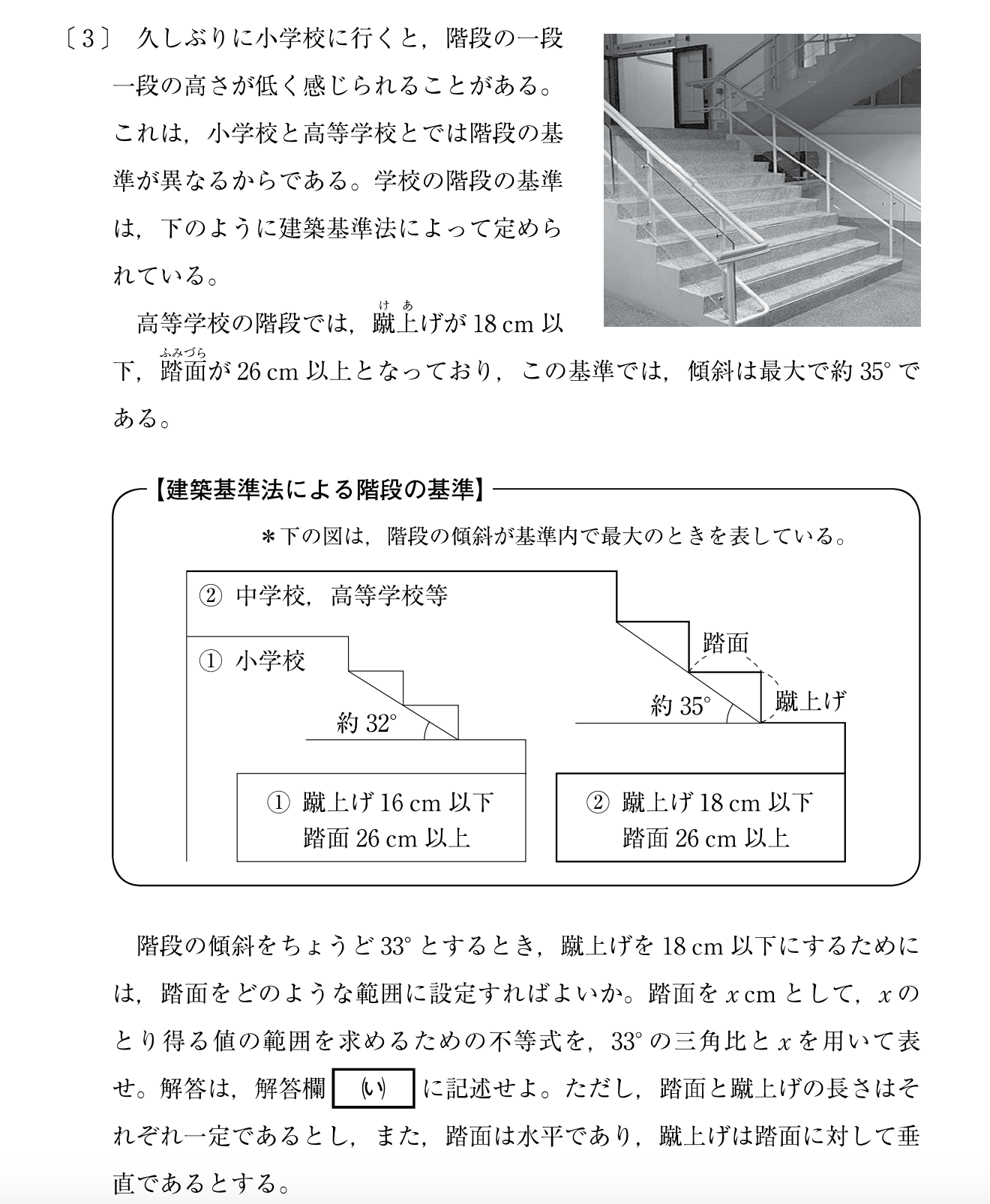

試行調査30年1A第1問[3]から引用

この問題の出題意図は大学入試センターから公式に次のように発表があります。

「日常事象を数理的にとらえ,数学的な表現を用いて説明する力を問う。」

引用:大学入試センターHPより

普段、学校の授業ではこのような出題形式を見ることはほとんどないでしょうから、形式に慣れておくことは非常に重要です。

特徴2 2人の生徒の会話形式から考え方を読み取る問題

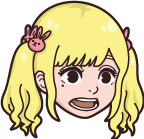

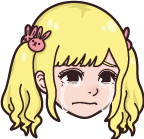

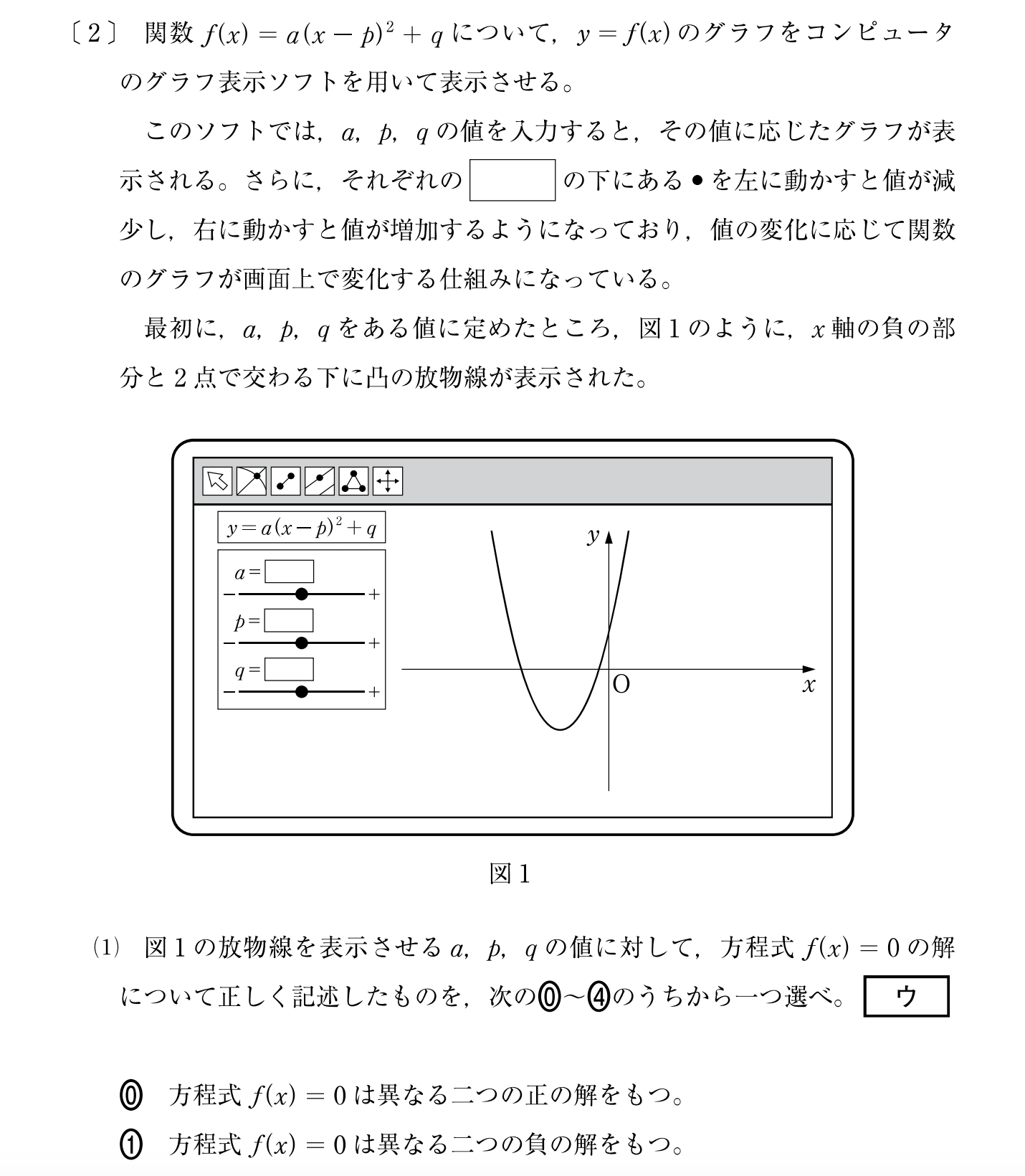

2人の生徒が会話をしていて、そこからそれぞれの生徒の考え方を読み取る形式も共通テストの出題の特徴の1つです。たとえば、次の問題を見てください。

試行調査30年1A第2問[2]引用

このように、太郎さんと花子さんの2人が会話をしつつ、数学の問題を考えているような出題がされます。

この形式でも普段の学校の授業やテストでは見ることがほとんどないでしょうから、対策が必要です。

共通テスト数学の配点は?各大問ごとの配点は?

次に配点を見ておきましょう。

「数学1・A」は第1問、第2問がそれぞれ30点、第3問と第4問は各20点ずつになっていて、合計で100点満点です。

- 数1(必答) 30点

- 数1(必答) 30点

- 数A(必答) 20点

- 数A(必答) 20点

数1範囲からの出題が60点分となるのが基本です。

「数学2・B」は必須問題の第1問と第2問が15点ずつ、第3問が22点。選択問題が各16点ずつになっています。合計で100点満点です。

- 数2(必答) 15点

- 数2(必答) 15点

- 数2(必答) 22点

- 数B(選択) 16点

- 数B(選択) 16点

- 数B(選択) 16点

- 数B(選択) 16点

共通テスト数学の試験時間と時間配分は?制限時間内に解き終わるために知っておくべき大問ごとの目安時間

試験時間は「数学1・A」「数学2・B」ともに70分です。

文章や会話文から状況を把握してから数学の問題を解いていく形になりますので、70分あっても時間的には厳しく、全部解ききれないという人も多くいます。

高得点を狙っている人にとっては制限時間内に正確に素早く解くことが攻略の重要な鍵になります。

数学に関しては、英語や国語と違って、「どの問題にどれだけ時間を使う」というおすすめは特にありません。配点に合わせて単純計算で時間を配分すると以下のようになります。

- 数学1A

- 第1問、第2問→21分×2

第3問、第4問→14分×2 - 数学2B

- 第1問、第2問→10分×2

第3問→18分

第4問、第5問、第6問、第7問→11分×3

ただし人によって苦手分野が違うので、ここから自分の得意不得意に合わせた時間配分を探すことがおすすめです。基本的には最初から順に解いていき、マークがずれないようにすることが重要です。

より詳しい解説は以下の記事にありますので、ぜひチェックしてください。

2025年入試・新課程の共通テスト数学は今までとどう違う?

2025年入試から学習指導要領が変わり、これまで述べたような70分の試験になりました。

これまでの共通テストの過去問やそれよりも前の「センター試験」の問題も使って対策したい、という人もいるかもしれませんが、違いに注意して取り組む必要があります。

2024年までの共通テスト数学との違い

旧課程の共通テストは4年間実施されていて、「数学①」で「数学1」「数学1・A」のいずれか、「数学②」で「数学2」「数学2・B」のいずれかを選ぶ形式でした。指導要領が変わって共通テストの範囲に「数学C」が追加されるため、「数学2・B」が「数学2・B・C」となり、選択問題等にも変更が出ています。

数学①(1A)

数学①は「数学1・A」「数学1」のどちらかを選ぶ形で、これは変更ありません。

ただ、これまで「数学1・A」で「整数の性質」「場合の数と確率」「図形の性質」から2つ選ぶ形式だった第3問〜第5問が、「場合の数と確率」「図形の性質」の2つをすべて答えるという形式に変更になっています。

数学②(2BC)

数学②も、これまでは①同様「数学2・B」「数学2」のどちらかが選べたのですが、数学Cが入ったことで「数学2・B・C」しか選べなくなっていることに注意が必要です。

また、解く問題数が増えるため、試験時間も60分→70分になっていることに注意しましょう。

過去問は使える?

これまでの共通テストの過去問も、実際の共通テストで解く問題に絞って取り組むことが可能です。

数学1・Aであれば「整数」以外の4問を、数学2・B・Cであれば通常通り全ての問題に、可能なら「統計的な推測」を解けばいいでしょう。

ただし、大問構成が変わることから時間配分のシミュレーションはできないため、予想問題などを活用してください。

センター試験と共通テスト数学の違い

共通テストの数学は2020年まで実施されていたセンター試験と比較すると、試験時間がどちらも60分から70分に変わっています。問題構成は旧課程の共通テストとほぼ変わりません。

センター試験と比較して共通テストで一番大きく変わった部分としては「出題形式」です。

「日常的な物事を数学的に考える問題」「2人の生徒の会話形式から考え方を読み取る問題」という出題形式の問題に関しては、センター試験のときにはあまり出題されていませんでした。そのため、共通テスト形式の読み取りなどを練習するためには「共通テスト」以降の問題を使い、「センター試験」時代の問題はマーク形式のテストに慣れる練習や、短い時間で計算を正確にこなす練習として活用するようにしましょう。

共通テスト数学の対策を2段階に分けて解説!高得点を取るための勉強の【手順】

次に共通テスト対策の具体的な勉強の手順を2段階に分けて説明します。

余裕がある場合には次の記事で触れているように「3ステップ」で勉強して、高得点を狙ってほしいところです。

まずは基礎レベルを身につける【公式・定石】の理解や暗記を十分に行おう!

数学に限らずどの科目も基礎レベルをしっかり身に付けることは重要です。共通テストの数学でも基礎からしっかり勉強していくことは必須となります。

共通テスト数学の学習の手順は大きく分けると4段階あって基礎レベルは上から2つ目までです。

- ステップ1

- 公式や定石を理解する

- ステップ2

- 公式や定石を暗記する

- ステップ3

- 暗記したものを使えるようになるための問題演習

- ステップ4

- 過去問演習

まずは基礎となる「公式」や「定石」(典型的な問題の解き方)を理解し、暗記するために十分な学習をしましょう。

学校の授業や講義系参考書(本文が講義形式になっている参考書)、映像授業を使い、1つ1つの単元の学習を丁寧に理解した後、青チャートなどの分厚い網羅型の問題集を使って暗記するのに必要な学習量を確保しましょう。青チャートを使う場合にはレベル2とレベル3をメインに学習しておけばそれで十分です。

共通テストだけでも大丈夫な場合は網羅型の問題集で十分演習をしていれば、すぐに過去問に取り組むことが可能です。

各手順のより詳細な学習方法は以下の記事に詳しく書かれています。

予想問題・過去問演習が必須!直前期にはこれをやれ!直前期対策の全て

共通テストの直前期には過去問・予想問題演習が必要です。

時間がある場合には共通テスト対策用の問題集を解くのも良いですが、時間がなければ優先すべきは「過去問」「予想問題集」です。

過去問・予想問題演習の手順は以下の通りです。

- ステップ1

- 時間を計って解く(解答用紙を準備できるならそれを用いる)

- ステップ2

- 時間オーバーで解けるところが増えるなら色を変えて解く

- ステップ3

- 選択問題も別途時間を作って解く

- ステップ4

- 正解した問題も含めて解説を全部読む

- ステップ5

- 解説を閉じて間違えた問題の解答を自分の手で再現する

- ステップ6

- 間違えた問題にバツ印を付ける

- ステップ7

- 間違えた問題の類題を解く

- ステップ8

- 時間を置いて、バツ印の問題を解きなおす

- ステップ9

- 点数の推移が分かるように記録する

この手順を守って丁寧に学習を続けていけば必ず点数は上がっていきます。

大事なのは「必ずマークシートを準備して取り組む」こと。

マーク式のテストは共通テストに限らず、マークミスしないための訓練や、マークの時間の考慮する練習をしなければなりません。「時間さえ余裕があれば解けるのに…」「毎回マークミスで数点落としてしまう…」という人は毎年一定数います。少しでも点数を上げるためにも、解答用紙を必ず準備して練習しましょう。

予想問題集に関してはこちらの記事にまとめています!

より詳しいレベル別の対策はこちらをご覧ください。

共通テスト数学で試験時間内に【正確に】【速く】解くコツ3選

ここからは、共通テストの数学で試験時間内に「速く」「正確に」問題を解くためのコツをお伝えしていきます。

- 問題後半を見て何の問題かを意識してから問題に取り組む

- 証明問題は選択肢を実際に入れてみる

- 具体的な値を入れてみる

コツ1 問題後半を見て何の問題かを意識してから問題に取り組む

日常生活に根付いた数学からの出題がされるのが共通テストの特徴です。これは「問題文から解くべき数学の問題を読み取るのが素早い人」ほど有利になる形式とも言えます。

状況の説明がパッと見た瞬間に長いなと思った場合には、一度、問題の後半の方を眺めて見て何の問題かを意識してから説明文を読むようにすると落ち着いて問題を読むことができるでしょう。

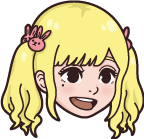

例えば、次の問題を見てみましょう。

引用:30年試行調査1A 第4問

この問題の後半の方にはハッキリと「整数解」という言葉も登場します。最初から整数の問題だと意識しておくことが出来れば、気持ちを落ち着けて問題を読むことができます。

次のような問題が後半に出てきます。

引用:30年試行調査1A 第4問

コツ2 証明問題は選択肢を実際に入れてみる

大学入試に向けて数学を勉強していると、偏差値の高い学校以外では証明問題はほとんど出ませんから、証明問題に苦手意識を持っている場合も多いです。

共通テストでは、証明問題は穴抜き部分に与えられた選択肢を入れていくスタイルが多いので、実際に選択肢を入れてみて、文章を読んでみると、絶対に正しいものと、絶対に正しくない物がハッキリする場合があります。

引用:30年試行調査1A 28ページ

コツ3 具体的な値を入れてみる

具体的な数字を使わず文字だけで問題が与えられていて、選択肢が正しいかどうかを判断するような問題も共通テストでは出題されます。例えば、以下のような問題です。

引用:試行調査30年度1A第1問[2]

この問題だと、操作Aを考えるためにp=1、q=-1、と固定して、aを1、2、3と動かしてみると、かなりイメージがしやすくなり、問題が解きやすくなります。

1点でも多く取るためのコツはこちらにもまとめているので、ぜひ参考にしてください!

共通テスト数学の勉強法まとめ

- 数学2BCでは選択問題がある

- 1A・2BCともに70分の試験時間

- 「日常的な物事を数学的に考える問題」「2人の生徒の会話形式から考え方を読み取る問題」が出題の特徴

- コツは「問題後半を先に見る」「選択肢を入れてみる」「具体的な値を入れてみる」

- 基礎レベルをしっかり勉強して、過去問演習を丁寧にこなす

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば数学の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る