- こちらの記事は2025年実施の共通テスト変更点を踏まえて執筆していますが、リンク先の記事など一部に旧共通テストの内容を含む場合があります。詳しい変更点はこちらの記事もご確認ください。

共通テストの「国語」は時間制限が厳しく、かつ高得点を狙うのも難しい試験。2025年から問題構成が一部変更になり、共通テスト形式での対策が重要になっています。

この記事では「共通テスト国語はどんな試験?」「これまでの共通テストと何が変わったの?」「共通テスト国語の対策方法は?」といった疑問にお答えします。

国語の共通テスト対策などに関しては、以下の動画でも解説しています!

共通テスト国語の設問構成と出題範囲

共通テスト国語の設問構成と配点は次のようになっています。

- 第1問 現代文(評論) 45点満点

- 第2問 現代文(小説) 45点満点

- 第2問 実用的な文章 20点満点

- 第3問 古文 45点満点

- 第4問 漢文 45点満点

25年の共通テストから大問が1つ増え、90分間の試験になっています。

全体的な問題の出題傾向は以下のようになっています。

現代文の出題範囲

現代文は大問3つ構成になっていて、1問目が評論、2問目が詳説、3問目が実用的な文章というつくりです。

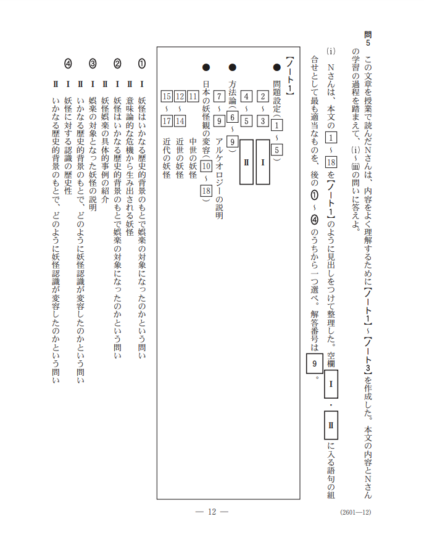

第1問、第2問については、「問題文を読んだ学生がノートにまとめた文章を読み取る問題」「最も適する意見を選ぶ」といった実際の授業に近いような問題が出題されることもあり、ただ文章を読んで答えられるだけでなく、正確に理解しておく必要があります。

また、文章が複数出題されることもあり、様々なテーマの文章を読み解きながら、いかに多方面から情報を読み取れるかが重要視されます。

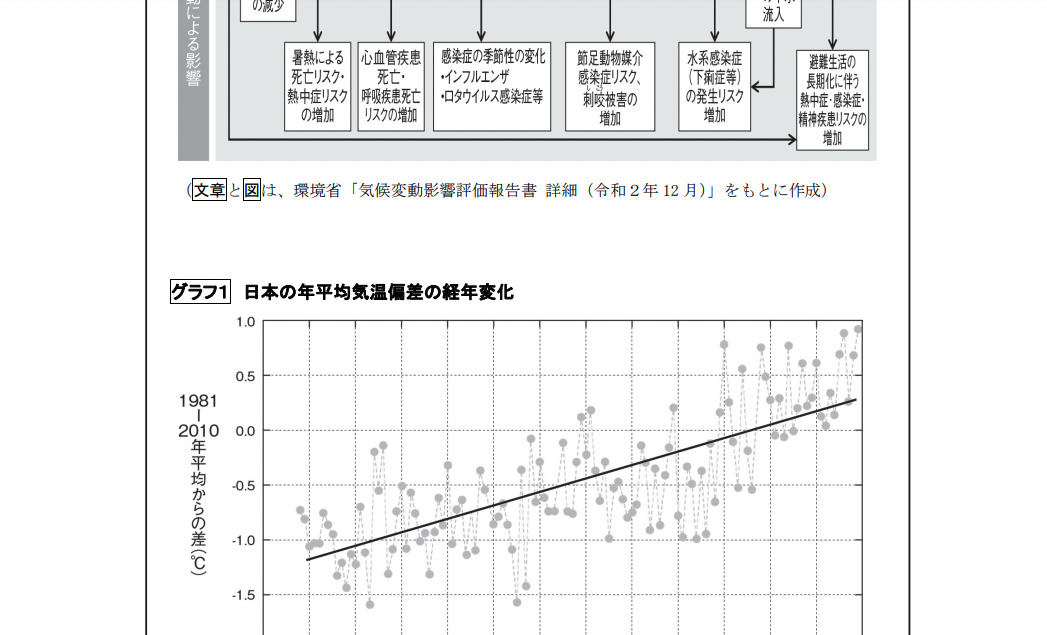

具体的には下記のような問題が出題されました。

画像引用:大学入試センター

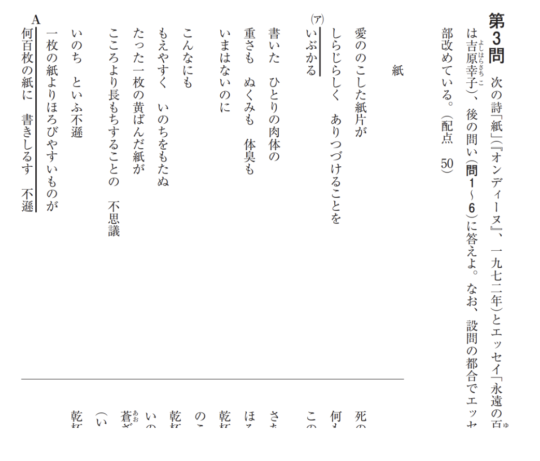

小説も基本的には評論と同じく本文を読み取る力が求められます。

ただ、共通テストでは詩やエッセイの読み取りが出題される可能性もあります。念のため詩歌の表現技法なども覚えておくといいでしょう。

とはいえ、確実に出題されるわけでないので、そこまで念入りに行う必要はありません。

出題されるとしたら以下のようなイメージです。

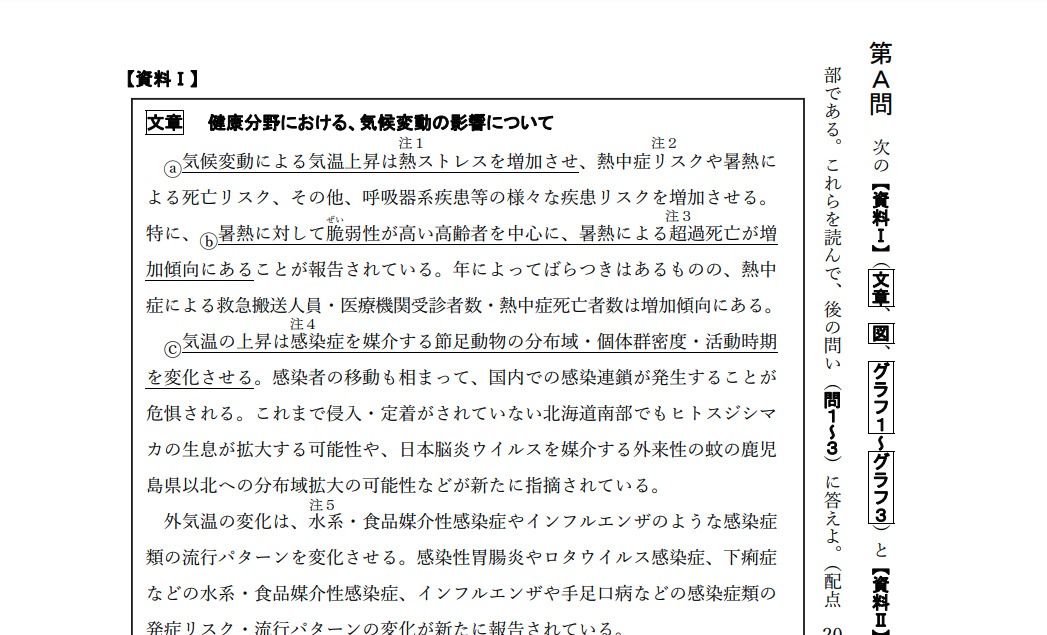

第3問の実用的な文章は、レポートや論文、法律の条文、説明書、原稿など、日常から目にする少し堅めの長文から、正確に情報を抜き取り答えていくような問題です。

*出典: 大学入試センター 試作問題

古文・漢文の出題範囲

古文・漢文に関しては、現代文ほど大きな出題傾向の変更点は無さそうです。ただ、ここ数年の変化として、「漢文が示す故事成語」に関する出題など、知識を問われる問題が増えています。

また、古典でも出題形式が少し変化し、現代文と同様「文章の解釈について生徒同士がやり取りしている」形のものが追加されました。形式自体は新しいですが、前後の生徒の会話がヒントになるのでそこまで難易度は変りません。

出題されるとしたら以下のような形です。

共通テスト国語の設問構成と配点について詳しく知りたい方はこちら!

2024年共通テスト国語までとの違い

先ほど、共通テスト国語の問題構成が2025年から変わることをご説明しました。

それをふまえながら、共通テスト国語の問題がどう変わるのかをみていきましょう。

違いその1:より実用的な文章が題材になる

共通テスト国語では、第3問で、法律の条文や掲示物、ノートにまとめた内容など、普段の生活で実際に使用されるような文章を題材に問題が作られます。

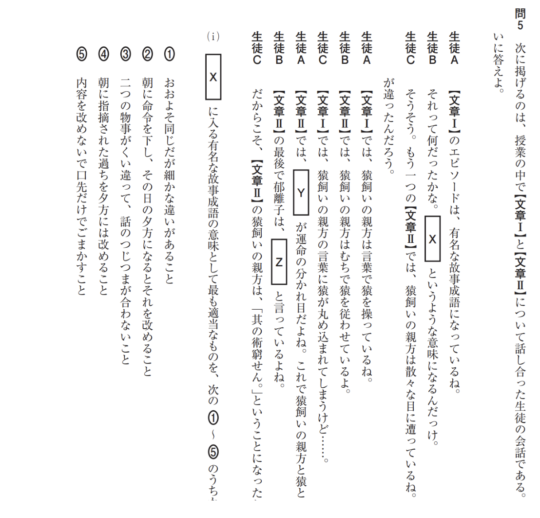

その上、文章だけではなくグラフや図表などもあわせて出題されるため、総合的な「読解力」が求められることになります。

問題を解く際には、条文や掲示物に加えて短めの説明文を読み取る必要があるため、今まで以上に「書いてあることを正確に読み取る力」が必要です。

違いその2:試験時間が伸びる

大問が1つ増えるため、当然試験時間も延長され、これまで80分の試験だったものが「90分」に変更になります。

とはいえ、これまで「80分で4問」だったものが「90分で5問」になりますし、読まなければいけない文章も増えることから、時間制限は今まで以上にシビアになると考えておいたほうがよいでしょう。

共通テスト国語の対策

次は共通テスト国語の対策の仕方についてみていきましょう。

これまでの共通テストと問題数などの違いはありますが、基本的にはこれまでの共通テストやセンター試験の国語の対策法が、今後の共通テスト国語対策でも有効になってきます。

それでは、共通テスト国語の具体的な対策法を説明いたします。

共通テスト国語の時間配分

皆さん、「国語の問題なんて大問1から順番にとけばイイっしょ!」なんて思っていませんか?

実は共通テスト国語には、確実に高得点を狙うための「解く順番」と「時間配分」があるんです。

それは以下の順番です。

漢文を解く(13 分)→古文を解く(20分)→現代文・実用的な文章(12分)・現代文・小説(20分)→現代文・評論(25分)

なぜ漢文から解くのか?

まずは「なぜ漢文から解き始めるのか?」について説明します。

実は共通テスト国語の5つの大問のうち、漢文は「最短の時間で」「最も確実に」高得点が狙えます。

なぜなら漢文の問題で出題されるのは、基本的な句法の知識を問うものやそれを知っていれば読解できる問題であるため、漢文の基本的な知識さえあれば迷わず正解にたどり着けるからです。

解答時間の目標は13分ですが、もっと短くできるのであればこれ以上時間を短縮しておくのがポイントです。

漢文の次に解くのは古文です。古文も、漢文ほどではないですが基本的な知識があれば解ける問題が含まれているので、まずはその問題をしっかりと得点しましょう。目標解答時間は20分です。

古文が苦手で毎回時間がかかる、という場合は、現代文を先に解くのもありです。

小説・評論にしっかり時間を残しておこう

次に解くのが実用的な文章で、こちらも問題自体はそこまで複雑にならないため、短い時間で確実にとりたいところです。

その次に小説です。こちらは20分を目標に解きましょう。詩やエッセイなど馴染みのない文章も出ますが、焦らずに読んでいきます。

分からない問題があった場合は、あまり悩みすぎずにテンポよく解くのが大事です。

最後に解くのが評論です。大量の文章を処理しながら解くので、最低でも25分は時間を残しておきたいところ。

30分以上評論に時間をかけることが出来れば、文章の論理関係が正確に把握でき、高得点を狙うことも可能になります。

そのためにも、評論以外の大問はなるべく早く解き終えることを意識しましょう。

逆にこちらも、小説のほうが苦手意識が高いのであれば、小説を後回しにしてもよいでしょう。

これまでの過去問も使えるの?

問題の数が変わるため時間を測った演習はしばらく予想問題集を中心に取り組むことになりますが、問題の質自体は大きく変わらないため、これまでの共通テスト・センター試験の過去問も問題演習には活用できます。

共通テスト・センター試験の問題はなるべく解答がはっきり決められるよう明確な根拠があるものばかり作られています。そのため、「ここにこう書いてあるからこれが正解」というものを選ぶ練習に最適です。

レベルも大きく変わらないため、しばらくは過去問を中心に対策し、直前1〜2ヶ月で予想問題集を使って時間内に解く練習をしましょう。

現代文(評論)の対策

共通テストの現代文(評論)は、漢字問題と読解問題で主に構成されています。

漢字問題は平易ですので、満点を狙いましょう。センター試験・これまでの共通テストと違いはないので、センターの過去問が対策にそのまま使えます。例年同じような感じも出題されるため、過去問に出てきた漢字を完璧にしておくだけでも満点が狙えます。

読解問題を解くコツは、はじめに問題が「どの傍線部の」「どういうことか/なぜか、のどちらを問うているのか」を確認したら、傍線部にあたるたびに問題を解くことです。

最初にすべて読んでから問題を解くと時間がかかるので、時間制限が厳しい共通テストには不向きです。

また、全体を読んでから問題を解こうとすると、傍線部と関係のない部分を根拠にしてしまう可能性があるので、自信がない場合はなおさら傍線部ごとに解くようにしていきましょう。

ただし、問題の「選択肢」は本文を読み終わる前に見てはいけません。5つの選択肢のうち4つは誤った読み方ですから、本文を先入観で正しく読めない可能性が高くなってしまいます。

読解問題もセンター試験・共通テストの過去問が対策に使えるので、「複数資料」「会話形式」「実用文」といった形式に慣れるためにも、まずは過去問を使いましょう。

過去問がクリアできたら予想問題集で演習していきますが、オススメの参考書は「Z会共通テスト実戦模試」です。

*こちらは古い年度のものなので注意してください。

この問題集では本番の共通テストの形式に合わせたオリジナル問題を解くことが出来ます。

大問が増える新しい共通テストにも対応しているので、時間内に解く練習として最適です。

現代文(小説)の対策

現代文(小説)は、語句の意味を問う問題、読解問題、表現技法を問う問題の3つで主に構成されています。

語句の意味を問う問題は、前後の文脈だけでは判断しきれないこともありますが、逆に語句の知識だけで選ぼうとするのも危険です。

付け焼刃の対策では効率の悪い問題なので、慣用句の知識があまり豊富でない人は、頑張って前後の文脈から意味を推測するようにしましょう。

読解問題は、登場人物が「どういった心情からどんな行動をとったのか」という原因と結果の関係を考えながら本文を読み進めるのがポイントです。

ただ、考えるといっても勝手に自分で想像するのではなく、文章の中で明確に根拠となる箇所を見つけることが正解の選択肢を選ぶためには重要となってきます。

具体的な対策方法としては、センター試験や共通テストの過去問を解いて登場人物の心情を正しく理解する力を身につけるのに加えて、市販の共通テストの参考書を利用してエッセイや詩の中での心情表現に慣れるようにしましょう。

オススメの共通テスト問題集はこちら!

表現技法を問う問題は、付け焼き刃の対策では難しいものがありますので、無理に対策しなくてもかまいません。

勉強時間に余裕がある人は、学校の教科書に載っているエッセイや詩を読んで、独特な表現方法に慣れておくと良いでしょう。

共通テスト小説の詳しい対策方法はこちら!

共通テスト現代文の詳しい対策方法はこちら!

現代文(実用的な文章)の対策

実用的な文章(第3問)は5問ほどの構成になり、読まなければいけない文章・グラフ等も4ページほどにわたることがあるため意外と時間が足りません。

大前提として第1問など他の設問と同じように「書いてあることだけを正確に答える」意識を持ちつつ、グラフや図表の読み取りにも慣れておく必要があるため、過去問や予想問題集で対応していきましょう。

特にグラフや図表の問題はこれまでの共通テストでも多くは出題されていなかったため、予想問題集を念入りに解いて慣れておきたいところです。

古文の対策

古文は、語彙問題、文法問題、読解問題の3タイプで主に構成されています。

語彙問題では傍線部の訳を問われます。問題を解くには『マドンナ古文単語230』や学校で配布される単語帳に掲載されているレベルの単語の知識が必要です。

たまに多義語が出題されたり、見慣れない訳が充てられていることもあるので、念のため前後の文脈をチェックしたうえで解答するようにしましょう。

文法問題では、基本的な文法の知識が問われます。とくに、助動詞の識別(「なり」「ぬ」など、同じ文字でも意味が変わってくるものの区別)や敬語に関する問題がよく出題されます。

ポイントを丁寧に確認し、消去法で選択肢を絞っていくのが最も確実な得点方法です。学校の文法ドリルなどで、典型的な文法問題にたくさん触れておきましょう。

読解問題では、本文の内容を正確に理解出来ているかを問われます。読解問題のコツとしては「設問にぶつかってもその段落は読み切る」「本文を読む前に設問を見る」の2つがあげられます。

「設問にぶつかってもその段落は読み切る」理由は、前後の文脈を合わせて判断しないと正解が出ない問題があるからです。

設問にぶつかってもその段落は全部読み切ってから問題を解くようにしましょう。

本文を読む前に設問を見る理由は、「この傍線でこういう問題が出るのか」「ここはこういうことに気をつけて読めばいい」ということを事前に知ることができるからです。

ただし、選択肢は先に見てはいけません。

なぜなら、選択肢の多く(通常5つ中4つ)は間違った選択肢です。先に選択肢を見てしまうと間違った先入観を持って本文を読むことになり、間違いをする原因になります。よって、本文を読む前に見るのは設問だけにしておきましょう。

共通テスト古文の詳しい対策方法はこちら!

漢文の対策

漢文の問題は、漢字の読みを問う問題、語句の意味を問う問題、書き下し文を問う問題、読解問題の4つで構成されています。

これらの問題のほとんどが、基本的な句法と少しの漢字の知識さえあれば、すらすら解ける問題です。

『漢文ヤマのヤマ』などの参考書で句法の理解・定着を図りつつ、漢字の知識を少し補うことで、全ての問題の点数が確実にアップします。

漢文に関してはこれまでと同様の対策を行うだけで十分ですので、『共通テスト漢文満点のコツ』やセンター試験・共通テストの過去問を利用して問題演習を行いましょう。

共通テスト漢文の詳しい対策方法はこちら!

まとめ

今回は共通テスト国語について紹介しました。共通テスト国語は従来のものと大問数に変化があり、時間配分の重要性がますます高くなる科目ですので、この記事に書いてある共通テスト国語の対策を行い、本番で高得点を狙いましょう!

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば古文の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る共通テスト国語で6割を狙う勉強法はこちら!

共通テスト国語で満点を狙う勉強法はこちら!