- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴い、共通テストの問題変更が予定されています。2024年度共通テスト終了後記事も順次更新しますが、しばらくは古い情報も含まれますのでご注意ください。詳しい変更点はこちらの記事をご確認ください。

2021年に、センター試験に代わり導入されている共通テスト。

とはいえ、まだ2回しか開催されていないため、いまいちセンター試験との違いやこれからの具体的な変わり方が分からない人もいるのではないでしょうか?

この記事では、「共通テスト国語とセンター国語の違いは何?」「センター試験の過去問は共通テストの対策に使えるの?」「共通テストとセンター試験で難易度は違う?」といった疑問を持つ皆様に、共通テスト国語とセンター国語の違いと、その対策方法を徹底解説します。

共通テスト国語とセンター国語の違い

共通テスト国語とセンター国語では主に、「出題される文章」と「難易度」、「設問形式」が異なります。

違いその1:出題される文章が違う

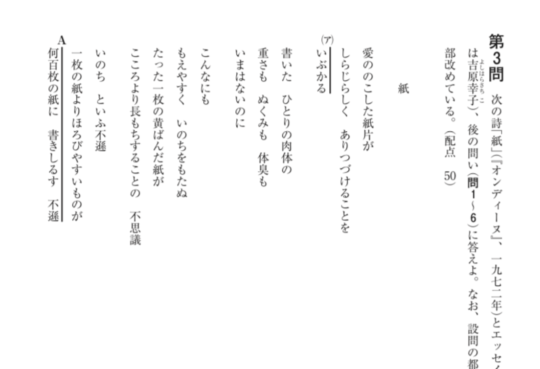

共通テスト国語では、センター国語と違い「1つの大問に複数の文章が含まれる」「実用的な文章が題材になる」「小説で詩やエッセイ」も出題されます。

以下で詳しく見ていきましょう。

1つの大問に複数の文章が含まれる

センター試験では知識量を重視した問題が出ることも多かったですが、共通テストでは思考力・判断力が重視されます。

その影響で、センター国語は大問ごとに1つの文章しかありませんでしたが、共通テストでは大問ごとに複数の文章を関連付けて解く問題が出題されます。

これにより根拠の箇所が多くの文章に散らばるため、慣れていないとセンター試験よりも問題を解くのにかかる時間が増えます。

共通テスト予想問題や過去問題集を解き、「複数の文章を素早く処理して必要な情報を見つける力」を身につけましょう。

実用的な文章が題材になる

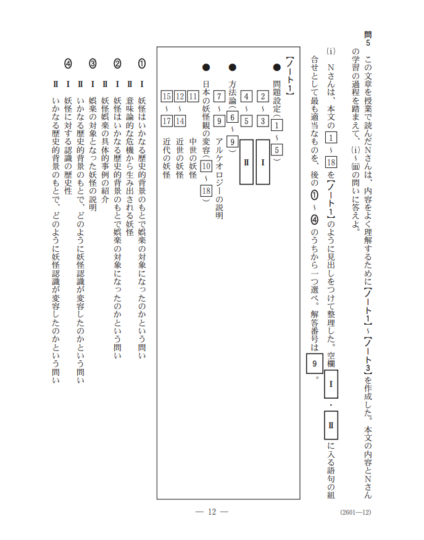

画像引用:大学入試センター

高等学校学習指導要領では「現代の社会生活で必要とされている実用的な文章を読んで内容を理解し、自分の考えを持って話すこと」が定められています。

そのため共通テスト国語では、法律の条文や掲示物など普段の生活で実際に使用されるような文章を題材に問題が作られる可能性があります。

共通テストが実施される前の「試行調査」では実際にそういった文章から出題がされ、今後もこういった文章が出題される可能性があります。

問題を解く際には、条文や掲示物に加えて短めの説明文を読み取る必要があるため、今まで以上に「書いてあることを正確に読み取る力」が必要です。

ただ「法律の条文」と聞くと難しそうに感じますが、問題は法律の知識がなくても読解力さえあれば解けので、その点は心配する必要はありません。

小説で詩やエッセイが出題される

共通テスト国語では、第2問(小説)で詩やエッセイが出題される可能性があります。

共通テスト国語では、第2問(小説)で詩やエッセイが出題される可能性があります。

センター試験では、小説は評論と同じように読めば点を取ることができましたが、共通テストではその方法が通用しません。

なぜなら、詩やエッセイの解釈や表現技法についての知識が無いと、解けない問題が出るからです。

「本文に書いてあることを正確に読み取る」ことに変わりは無いのですが、「書いてあることを表現技法に照らし合わせて解釈する」力も鍛えるようにしましょう。

小説とは違うエッセイや詩の独特の言葉遣いに戸惑う人も多いでしょう。ですが最初は難しく感じても、慣れてしまえば大したことはありません。

学校の教科書に乗っている詩を読んでみたり、予想問題集や過去問を使うなどして、できるだけ多くの詩やエッセイに触れるようにしましょう。

違いその2:設問形式が違う

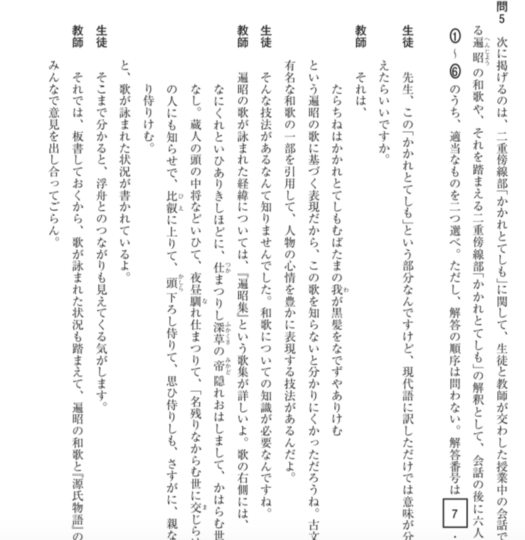

共通テストには、生徒と教師の会話のやりとりを読んで問題に答えさせるといった形式の設問があります。

以下で詳しく見ていきましょう。

各設問に「生徒のやりとり」が含まれる

共通テストでは生徒の会話を埋める形式の問題が出題されます。この形式の問題は、皆さん普段のテストでは解き慣れていないことでしょう。

形式に戸惑いますが、結局生徒が話しているのは、普段のテストで「〜とはどういうことか答えなさい」などと問われていた内容と同じです。

生徒の会話をきちんと読み取れれば、むしろ問題を解く際のヒントになるので、それほど難易度は高くありません。

この形式の問題は、2018年度のセンター国語の大問1で出題されたこともあるので、その年の過去問を解くのも良い練習になります。

違いその3:難易度が上がる

試行調査は、各教科の平均得点が5割程度になるように作られたと言われています。

そのため、公式の声明はありませんが本番の共通テストも国語の平均点は5割(100点前後)になるでしょう。ちなみに、2022年の国語の平均点は「110.26点」でした。

センター試験は平均点が6割になるように作られているので、問題の難易度は共通テストの方が高いです。

2022年時点ではまだ2回しか開催されていないため、今後さらに未知の問題が出される可能性がある点も、共通テスト国語の難易度を上げている1つの理由です。

とはいえ、受験は絶対評価ではなく相対評価で勝負が決まります。未知の問題が出た場合は、受験生全員が戸惑って正答率が低くなりますので、それ以外の部分でしっかりと点を稼げた人が有利です。

予想問題集や過去問などでしっかりと対策をしましょう。

センターと違う?共通テスト国語の対策方法をチェック

ここまでは、センター国語と共通テスト国語の違いを解説してきました。

次はこの違いをもとに、共通テスト国語の対策方法を考えていきましょう。

第3問(古文)、第4問(漢文)の対策

古文と漢文はセンター試験とほぼ違いがありません。

生徒と教師の会話形式の設問が出題される可能性はありますが、聞かれている内容はセンターと同じであるため、大きく対策方法を変えなくても大丈夫です。

センターの漢文・古文の対策と同じように、基本的な「単語」「文法」の知識を身につけた上で問題演習を何度か行えば、安定して高得点を取れます。

問題演習はセンターの過去問でも、共通テストの予想問題集のどちらで行ってもかまいません。

古文の勉強法はこちら!

漢文の勉強法はこちら!

第1問(評論)、第2問(小説)の対策

第1問の評論と第2問の小説についてですが、こちらはセンター試験と大きく内容が変わるため、対策が必要です。

基本的に設問の内容自体は変わらないのですが、「詩であったり実用文が出る」こと、「1つの大問に複数の文章が出される」など、本文の内容が大きく変わります。

対策としては、センターの過去問だけではなく市販の共通テスト予想問題集や過去問を使って、この形式に触れるのが一番良いです。

とはいえ、センターの過去問が全く使えないという訳ではなく、共通テストの独特な消去方法を使った解き方を練習することに利用できます。

予想問題集は数が限られていますから、センターの過去問で設問形式に慣れてから、予想問題を使ってより本番に近い練習を行うのがオススメです。

共通テスト現代文の対策はこちら!

まとめ

共通テスト国語とセンター国語の違いと、その対策方法についてお分かり頂けたでしょうか?

共通テストはまだ2回しか行われておらず、今後傾向が変わる可能性も0ではありませんが、予想より大きく問題が変わるということは考えにくいです。

この記事に書いてある内容を参考にして対策すれば、本番でも十分に通用するので皆さん頑張りましょう!

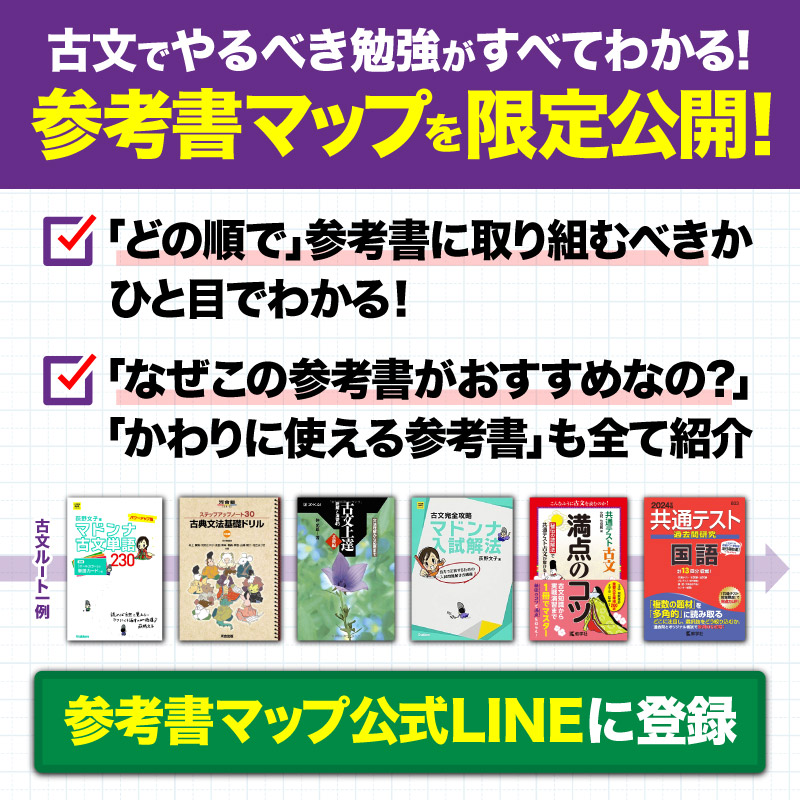

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば古文の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る