- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴い、共通テストの問題変更が予定されています。2024年度共通テスト終了後記事も順次更新しますが、しばらくは古い情報も含まれますのでご注意ください。詳しい変更点はこちらの記事をご確認ください。

皆さん、共通テスト国語の4つの大問で一番簡単なのは何かご存知ですか?

実は大問4の漢文が「断トツで」簡単です!直前1ヶ月の対策だけで満点を取ることも可能なほど。

この記事では、短期間で満点を狙えれるようになる勉強法や解き方のコツ、レベル別のオススメ参考書を紹介します。

*この記事は2022年度の共通テストや第1・2回試行調査、市販の予想問題集の内容を元に作成されています。

共通テスト漢文の概要

まずは共通テスト漢文の概要を見てみましょう。

共通テスト漢文の問題形式

共通テスト漢文の問題形式は以下のようになっています。

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 漢字の意味 | 12(4×3) |

| 2 | 書き下し文の解釈 | 7 |

| 3 | 読解問題 | 7 |

| 4 | 読解問題 | 5 |

| 5 | 読み | 5 |

| 6 | 読解問題 | 6 |

| 7 | 読解問題 | 8 |

共通テスト漢文は、共通テスト国語200点の内の50点分を占めています。

問題構成を詳しく見ていきましょう。

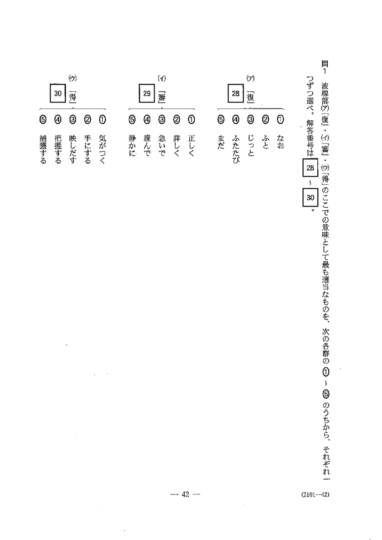

問1:漢字の意味

問1では、問題文の中の単語に波線が引かれて意味を答える、というシンプルな問題が3つ出題されます。

基本的な漢字についてしか問われないので、この問題は絶対に落とせません。

文脈がわかれば単語を覚えてなくても解くことが可能です。

漢文で覚えるべき単語は50語程度しか無いので、時間がある人は参考書に載っている重要単語を暗記しておきましょう。

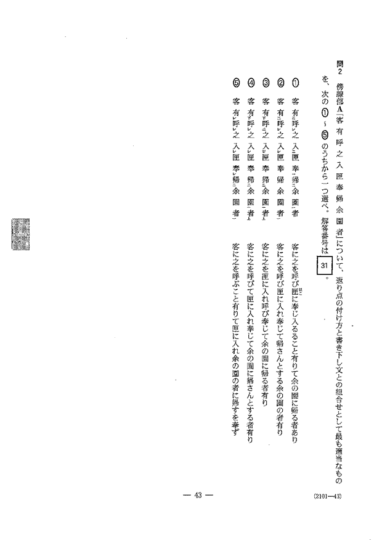

問2:書き下し文と解釈

問2は、傍線部の書き下し文と、その文の解釈(和訳)を問う問題です。

対策としては、参考書を利用して漢文の句法を覚える以外にありません。単語と同じく句法も覚える量は少ないので安心してください。

問3〜7:読解問題 *問5は「読み」

問3以降は読解問題(問5は「読み」)です。本文の内容をしっかりと理解できているかを問われます。

基本的に解答の根拠設が問の傍線部の近くにあるので、傍線部のそばに注目しましょう。

共通テスト漢文の難易度

試行調査では各科目の平均得点が5割程度になるように作られたと言われています。

ですので、公式の声明はありませんが本番の共通テストも漢文の平均点は5割(25点前後)を意識して作成されているはずです。

センター試験は平均点が6割になるように作られているので、センター漢文よりも共通テストの方が難易度は高めです。

ただし冒頭でも述べた通り、共通テスト国語の中で一番簡単なのが漢文です。

本文が読めなくても、単語と句法の知識さえあれば解ける問1・2を全問正解するだけで、漢文全体で4割近い19点を獲得できます。

問3以降も、問1・2を全問正解する力があれば、それほど難しいと感じる問題は出ません。

漢文は少し勉強しただけで満点を狙えるコスパの良い科目なので、皆さんぜひ満点を目指しましょう。

センター漢文との違い

次に共通テスト漢文とセンター漢文の違いについて解説します。違いは「複数の文章(2つか3つ)が出される」という点です。

まず「複数の文章が出される」ことに関してですが、第1回、第2回の共通テスト試行調査では、漢文1つとそれに関連した日本語の文章が出されました。共通テスト2022本試では、漢詩とその序文という形で出題されています。

複数の文章が出題されるため、本文の量がセンター漢文よりも少しだけ増えます。

センターよりも「漢文を読むスピード」が大事になりますので、音読などをして漢文をスラスラ読めるようになっておきましょう。

共通テスト漢文の勉強法

共通テスト漢文の概要が分かったところで、次は具体的な勉強法について見ていきましょう。勉強すべきことは主に

- 返り点を覚える

- 句法を覚える

- 重要語句を覚える

の3つになります。

返り点をマスターしよう

漢文には、読み方の特殊なルールがあります。まずはその読み方のルールを覚えないと勉強が始まりません。

そこで重要になるのが「返り点」です。4種類の返り点をまずは攻略することから漢文の勉強は始めていきましょう。

返り点をマスターするコツは、音読です。後ほど紹介する「漢文ヤマのヤマ」などの参考書に掲載されている例文を10回ぐらい音読すれば、自然と返り点のルールが頭に入ってきます。

繰り返し勉強して、意識しなくても読めるようになってくると、漢文の返り点をマスターしたといえるでしょう。

句法を覚えよう

次に覚えるのが句法です。

句法とは要するに英語でいう「文法」のこと。暗記すべき量は100個程度です。

英文法に比べれば圧倒的に覚えるべき量は少ないので、頑張って覚えましょう。

句法をマスターするポイントも音読です。何度も例文を音読しましょう。自然と覚えられるようになります。

漢文学習のポイントは音読です。テキストをじっと見つめるのではなく、口をどんどん動かしましょう。

重要語句を覚えよう

漢文は外国語です。漢字を普段使い慣れている私たち日本人でも、意味の分からない単語があります。

例えば「為に」という漢字を見ると、まずは「ために」という意味を思いつきますよね?

しかし漢文では、それ以外にも以下の意味も考えなければなりません。

- 為す(なす) :する、行う

- 為む(おさむ):治める

元から知っている漢字でも、普段使わない意味で使われることがあるのが、漢文の特徴です。

とはいっても、漢文で覚えるべき単語はたったの50語程度しかありません。これなら句法と合わせてもすぐに覚えられそうですね!

返り点・句法・単語の3つをまとめて覚えるには『漢文ヤマのヤマ』がオススメです。

共通テストや2次試験で出題される漢文の句法が網羅されている他、よく出題される漢字の”読み方”や”意味”についても、「読みのヤマカン」「意味のヤマカン」という形でまとめられています。

解説も漢文が苦手な人にも分かりやすく書かれており、演習問題付きです。

『漢文ヤマのヤマ』の詳しい使い方はこちら!

漢文の詳しい勉強方法はこちら!

共通テスト漢文の解き方のコツ

勉強法を説明し終わったところで、次は共通テスト漢文を解く際のコツを伝授します。

共通テスト漢文を解くコツは以下の3つです。

- リード文と注釈を上手く利用する

- 問題文を先に読む

- 傍線部の前後に注目する

リード文と注釈を上手く利用する

共通テスト漢文を解き始める際にまずやらないといけないのが、リード文と注釈の確認です。

リード文や注釈には読解の手助けをするために必要な情報が記載されているため、必ず確認しましょう。

問題文を先に読む

リード文と注釈を確認し終わっても、まだ本文を読んではいけません。

本文の前に問題文を読みましょう。問題文を読むことで、本文の内容を少しだけ推測できます。

リード文と注釈、問題文を先に読めば、本文が読めなくても内容がなんとなく推測できるようになるので、漢文が苦手だという人は必ずこの作業をしましょう。

読解問題は傍線部の前後に注目しよう

読解問題では、傍線部の前後に解答の根拠が散らばっていることが多いです。そのため、まずは傍線部の前後をよく読みましょう。

とくに理由説明問題は、傍線部の前後に「故(ゆえに)」「似是(これをもって)」などの理由を表す語句があれば、その下に解答の根拠がある可能性が高いです。

レベル別の共通テスト漢文の勉強法

最後にレベル別の勉強法とオススメの参考書を紹介します。

6~8割を目指すための勉強法と参考書

これから本格的に受験勉強を始めたり、漢文が苦手でなかなか模試で6割を取れなかったりという人向けに説明します。

まだまだ漢文の基礎が身についていないため、基本である「句法」と「単語」の2つを身につけましょう。

句法と単語の詳しい身につけ方はこちら!

6~8割を目指すための参考書①:『漢文ヤマのヤマ』

共通テストで高得点を取るのに必要な知識を完璧に網羅しています。1冊取り組めば知識不足になることはないので、 しっかり仕上げましょう。

『漢文ヤマのヤマ』の詳しい使い方はこちら!

満点を目指すための勉強法と参考書

最後に「8割は取れるけど満点はまだ取れない」という人向けの参考書についてご説明します。

満点を目指すための参考書①:『共通テスト漢文満点のコツ』

共通テスト漢文で満点を取るコツが書かれた参考書です。

1章で「読み・意味」、2章で「句法」、最後に3章で「読解」についてまとめられており、共通テスト漢文で必要な知識が1冊にギュッと詰め込まれています。

試験まで時間がなければこれをやっておくだけで大丈夫です!

『共通テスト漢文で満点のコツ』の詳しい使い方はこちら

満点を目指すための参考書②:『Z会共通テスト実践模試』

満点を取るコツが分かったら、基本的な事項を忘れないようにしながら、細かいミスを無くしていきましょう。

「基本が抜けていないか」「時間内に解ききれるか」の確認をする上で重要なのが、予想問題集を解くことです。

『Z会共通テスト実践模試』では、本番の共通テストの形式に近いであろうオリジナル問題を解くことが出来ます。

共通テストで出題が予想される複数の文章を用いた比較読解問題などが盛り込まれているため、漢文の仕上げにピッタリの一冊です。

満点を目指すための参考書③:『共通テスト過去問(赤本)』

満点を目指す場合は、共通テストの過去問にも忘れず取り組みましょう。過去問題集の種類は問いませんが、丁寧な解説が掲載されている参考書を選ぶことがおすすめです。

共通テストの予想問題集は数が少ないです。そのため、まずは共通テストの過去問で漢文の設問形式に慣れてから、予想問題集で最後の仕上げをするという使い方も良いでしょう!

まとめ

漢文は「句法」と「単語」さえ暗記してしまえば、簡単に高得点が取れるコスパの良い科目です。

1ヶ月、きちんと勉強すれば誰でも本番で満点を狙えるので、この記事を参考にしっかりと対策をしましょう!

皆さんが良い結果を出せることを願っています。

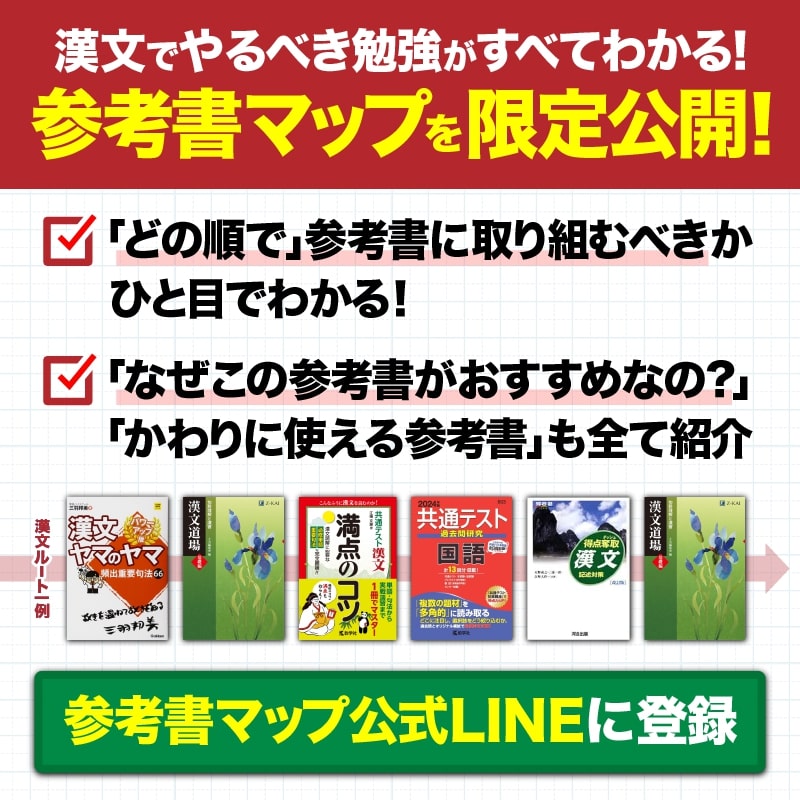

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば漢文の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る