- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴い、共通テストの問題変更が予定されています。2024年度共通テスト終了後記事も順次更新しますが、しばらくは古い情報も含まれますのでご注意ください。詳しい変更点はこちらの記事をご確認ください。

センター試験とは異なり、共通テストでは新タイプの問題も出題されるようになります。問題を解く際に知識力や読解力、思考力も必要になるため、勉強方法もセンター試験と変更した方が良いでしょう。

この記事では、そんな共通テスト日本史の対策法やセンターとの違い、勉強の仕方などを徹底解説いたします。

*この記事は過去の共通テスト、第1・2回試行調査、市販の予想問題集の内容を元に作成されています。

共通テスト日本史の概要を知ろう!

まずは共通テスト日本史の試験時間や出題範囲といった大まかな概要から把握していきましょう。

共通テスト日本史の試験時間と時間配分は?

共通テスト日本史の試験時間は60分です。問題量のわりに多めの時間設定であるため、国語や数学と違って落ち着いて問題に取り組めます。問題を解くときは問題文や資料をじっくり読み、1問1問確実に正解していきましょう。

共通テスト日本史の設問構成と出題範囲

続いて共通テスト日本史の設問構成と出題範囲を見てみましょう。

令和4年度の共通テストは、日本史A・Bそれぞれで以下の設問構成でした。

日本史A

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | テーマ史(時代は問わない) | 22 |

| 2 | 幕末・明治期 | 12 |

| 3 | 明治後期〜昭和初期 | 22 |

| 4 | 鉄道の歴史 | 22 |

| 5 | 昭和期の政党政治 | 22 |

日本史B

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | テーマ史(時代は問わない) | 18 |

| 2 | 古代 | 16 |

| 3 | 中世 | 16 |

| 4 | 近世 | 16 |

| 5 | 幕末・明治期 | 12 |

| 6 | 鉄道の歴史 | 12 |

このように共通テスト日本史では、古代から現代までの内容がバランスよく計100点分出題されます。配点は年によってバラツキがあります。

大問2から大問6までは問われる時代がそれぞれ決まっていますが、大問1では特定のテーマに関して、複数の時代にまたがった問題が出題されます。

どこかの大問に文化史に関する問題が必ず含まれるので、文化史も覚えておきましょう。

共通テスト日本史の設問ごとの詳しい問題解説はこちら!

共通テスト日本史とセンター日本史の違い

センター試験と共通テストでは、以下の2点大きな違いがあります。

- 新タイプの問題が出題される

- 知識力重視から読解力・思考力重視の問題に変更になる

それぞれの詳細を見ていきましょう。

違いその1:知識重視から読解力重視へ

センター試験では、私大の2次試験ほどではありませんが「用語の内容を説明できるか」という知識重視の傾向がありました。

しかし共通テストでは、知識よりも読解力が重視されるようになり、日本史の知識が無くても図や表などの資料を読み取る能力さえあれば解ける問題がセンター試験と比べると非常に多くなります。

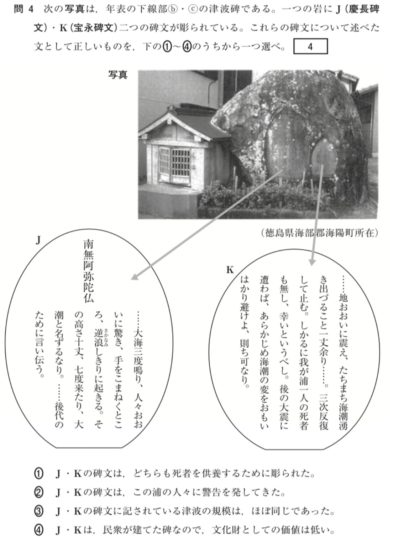

例えば、試行調査では以下のような問題が出されました。

この問題の答えは「2番」ですが、碑文の文章を読み取ることができれば問題を解けます。日本史の問題というよりは、むしろ国語の問題です。

この問題の答えは「2番」ですが、碑文の文章を読み取ることができれば問題を解けます。日本史の問題というよりは、むしろ国語の問題です。

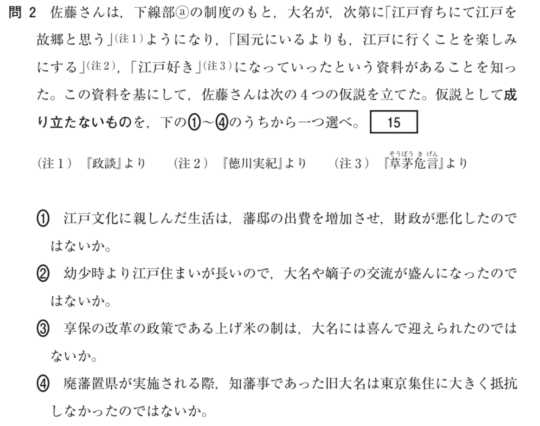

また、知識よりも読解力を重視していることが分かる問題は他にもあります。例えば以下の問題です。

答え:③

この問題の3番にある「上げ米の制」とは、「大名から石高1万石につき100石の米を江戸幕府に上納させ、代わりに参勤交代の江戸滞在期間を半減させる」というもの。

学校では、「上げ米の制によって参勤交代による江戸滞在期間が半減して藩の出費が減り、大名に喜ばれた」と習うと思います。そのため上げ米の制についての知識がある人には、3番は歴史的事実として正しい選択肢に見えます。

しかし今回の問題では「大名は江戸好き」という情報があるため、「上げ米の制により江戸に行く機会が減ってしまい大名は残念がるはず」であり、3番は仮説として間違った選択肢となるのです。

このように共通テストでは、資料の読解を無視して知識だけで解こうすると正しい答えが導けない問題も出ます。

違いその2:資料(史料)が多い

共通テストではセンター試験よりも、資料・史料の読み取り問題が増えます。具体的には、設問の半分以上が「解答にあたって史料・写真・グラフなどの読み取りが必要になる」という問題です。

日頃から一問一答などで知識を詰め込むだけでなく、資料集も活用しながら勉強して読み取りに慣れておきましょう。

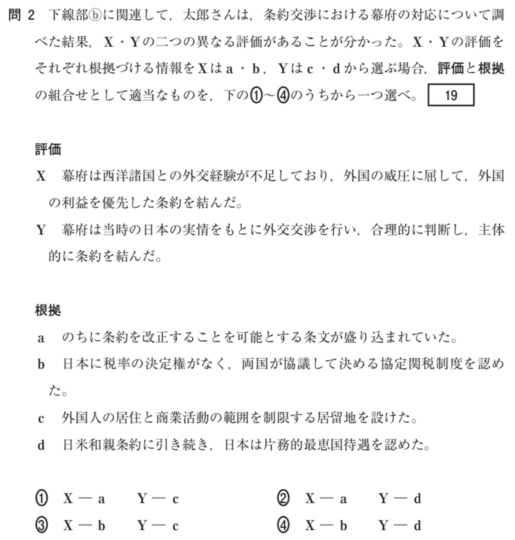

違いその3:根拠と評価問題が出題される

共通テスト日本史では、学習指導要領で「歴史事象の評価を多様に解釈することをふまえ、学習すること」が求められていることを受け、「評価と根拠の組み合わせ」を選ばせる問題が出題されます。

例えば以下のような問題です。

この問題は「評価と根拠の正しさは気にしない」ことが重要です。評価と根拠について「自分が今まで習ってきた日本史の事実と合っているか?」は考えずに、あくまで評価と根拠を組み合わせたときに論理的に成り立つかを考えましょう。

共通テスト日本史とセンター日本史の詳しい違いについて知りたい方はこちら!

共通テスト日本史の対策

共通テスト日本史がどんな問題なのかが分かってきたところで、次は対策方法について考えていきましょう。

共通テスト日本史の対策で大事なのは、一問一答の参考書を使って「用語を広く浅く」詰め込む」ということではなく、ひとつの出来事に対して「発生した背景・結果」などを考え、出来事をより深く知ることです。

歴史上の出来事に対して「なぜ」と考える力を養おう

試行調査では、単純に歴史的な出来事の内容を答えさせる知識問題ではなく、知識同士を結びつけて解答を導く思考力・判断力を問われる問題が多く出題されました。こうした思考力・判断力を身につけるためには、1つの出来事に対して「なぜなのか?」を考えながら勉強することが大事です。

例えば、聖武天皇は大仏を作りましたが、なぜあんな大きなものを莫大なお金をかけてつくったのでしょうか?教科書で調べると「当時は国に多くの災害が起きていたので仏様の力で国を守ってもらおうとした」ということが分かります。

もっと調べていけば、「仏様の力で国を守るために国分僧尼寺というお寺も各地に作っていた」という事実が見えてくるはずです。

このように、ひとつの出来事を深掘りしていくと、出来事同士は繋がっていることが見えてきます。共通テストでは、こうした出来事の繋がりに関連した問題が出題されるため、「なぜこうなったか?」を大事にしながら日本史を勉強してみましょう。

資料を読み取る力を身につけよう

共通テストでは資料を読み取らせる問題が非常に多く出題されます。資料の読み取りには読解力が必要です。読解力を身につけるためには、日本史に登場する語句を覚える際、語句に関連した史料も便覧や資料集で探しましょう。

基本的に資料集には、資料の内容を元にした説明文が付いているはずです。こうした説明文を読むことで、資料を読み解くための読解力が徐々に身についていきます。

共通テスト日本史の勉強法

最後に共通テスト日本史の勉強方法を紹介しましょう。歴史の勉強では「歴史の大まかな流れを確認する→細かな知識を身につける」というのが鉄板の流れです。

通史の勉強は最優先で終わらせよう

通史は最優先で終わらせましょう。

通史とは「古代から現代にいたるまで日本でどのように歴史が動いたのか」という大枠を把握する作業です。通史はまず、古代から現代までの大まかな流れを把握し、その後各時代ごとで流れを細かくチェックしていきましょう。

古代から現代までの歴史の大まかな流れを把握しよう

まずは参考書や学校の授業を利用して、古代から現代に到るまでの時代の大きな流れをまず把握しましょう。大きな流れを把握する際にオススメの参考書が「中高6年間の日本史が10時間でざっと学べる」です。

この参考書は、中高6年間で学ぶ日本史全体を理解できるように構成されています。特徴としては以下の2点です。

- 大事な用語が太字になっているため重要ポイントが一目でわかる

- 各ページに必ずイラストが付いているので視覚的に流れを理解できる

教科書ではなかなか全体像を把握できないという人、日本史を勉強する時間がない理系の人に特にオススメです。

この参考書の詳しい使い方はこちらをチェック!

古代から現代までの大まかな流れを知る通史の詳しいやり方はこちらをチェック!

各時代ごとの歴史の流れを細かく覚えよう

古代から現代までの歴史の大まかな流れを把握したら、各時代ごとの政治や文化、出来事ごとの繋がり(背景・結果・影響など)を意識しながら知識を蓄えていきましょう。

時代ごとに細かく事象の繋がりを把握できれば、共通テストで出題される「出来事を時代順に並び替える」という問題も解けるようになります。

各時代の歴史の流れをチェックする際にオススメの参考書は「日本史B講義の実況中継」です。

この参考書は予備校の講義をもとにしている参考書であり、その場で暗記するべきものを実際の暗記方法を合わせて示してくれます。

この参考書は「原始~古代編」「中世~近世編」「近世~近代編」「近代編」の4冊からなっていて、4冊を仕上げた頃には共通テストに必要な知識がバッチリ身につきます。

時代ごとの出来事の繋がりを知る通史の詳しいやり方はこちらをチェック!

通史が終わった人は予想問題を解こう

センターの対策では最後に一問一答を使って細かい知識を詰め込みますが、共通テストでは知識がそれほど重要でないので、一問一答は使いません。

通史が終わった人は最後に予想問題を解きましょう。オススメの予想問題集は「Z会共通テスト実戦模試(11)日本史」です。

この問題集には、Z会オリジナル模試(5回分)に加え、2022年度本試験・追試験、2021年度本試験(第1日程・第2日程)を掲載しています。オリジナル模試で実戦力を養成したあとに、過去問を用いて実力を確認するとよいでしょう。

共通テストの突破に必要な重要事項が書かれた丁寧な解説も掲載されているのでオススメです。

共通テスト日本史で8割を取るための勉強法はこちらをチェック!

まとめ

共通テストではセンター試験と比べると、知識力ではなく読解力・思考力を問う問題が非常に多く出されます。単語を覚えるだけではく、資料集なども使って単語の周辺知識(背景・結果)も覚えるように心がけて勉強しましょう。本番も頑張ってください!

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば日本史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る