- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴う共通テストなどの問題変更が予定されています。共通テストの記事は2024年度共通テスト終了後順次更新を行いますが、しばらくは古い情報が混在することになります。詳しい変更点はこちらの記事をご確認ください。

日本史選択の皆さん!共通テスト日本史の対策は順調ですか?センター試験から共通テストに移行したことで、日本史は色々と問題の傾向が変わります。

この記事では共通テスト日本史の問題を徹底分析した結果と、各問題の対策方法についてお伝えします。

*この記事は、過去の共通テスト、第1・2回試行調査、市販の予想問題集の内容を元に作成されています。

共通テスト日本史の設問構成と出題範囲

令和4年度の共通テストは、日本史A・Bそれぞれで以下の設問構成でした。

日本史A

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | テーマ史(時代は問わない) | 22 |

| 2 | 幕末・明治期 | 12 |

| 3 | 明治後期〜昭和初期 | 22 |

| 4 | 鉄道の歴史 | 22 |

| 5 | 昭和期の政党政治 | 22 |

日本史B

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | テーマ史(時代は問わない) | 18 |

| 2 | 古代 | 16 |

| 3 | 中世 | 16 |

| 4 | 近世 | 16 |

| 5 | 幕末・明治期 | 12 |

| 6 | 鉄道の歴史 | 12 |

共通テスト日本史は、Aが大問1〜5、Bが大問1〜6まであります。配点は、ほとんどが1問3点前後です。

大問ごとの配点は年によって変わりますが、基本的には大問6が高くなる傾向にあります。大問1では特定のテーマに基づいた全時代にまたがる問題が出題され、大問2〜6では、特定の時代に関する問題が出されます。

各大問をもう少し細かく見ていきましょう。

大問1:テーマ史

「姓と名字」「遺品整理」などといった特定のテーマにそって問題が出題されます。時代が経つにつれて社会が変化していくことに着目した問題が多いです。

大問2:古代などの幅広い時代

大問2は、縄文時代から奈良・平安時代までと非常に広い範囲から出題されます。問題の内容も「政治」や「外交」などさまざまです。

これ以降の大問では文化史が出されます。仏像などはどれも似たように見えますが、重要なものは区別できるようになっておきましょう。

大問3:中世など

大問3は鎌倉時代から室町時代までの範囲が出題されます。この時代は日本各地で争いが絶えなかった時代です。「応仁の乱」などは、単語だけでなく争いの原因や結果も合わせて覚えましょう。

大問4:近世

大問4は近世(江戸時代)についての問題が出題されます。

今までの大問と異なり、出題される時代はひとつだけです。しかし江戸時代だけで約250年もあり、この間はたくさんの政策が出されたり将軍が変わったりと多くの出来事が次々と発生しているので、知識がゴチャゴチャにならないように注意しましょう!

大問5・6:近現代

大問5と6は明治〜現代についての問題です。この時代から日本は海外と積極的に交流を始めるようになります。

最初は西洋諸国と比べると劣っていた日本が、西洋諸国に追いつく流れを意識しながら勉強しましょう。

共通テスト日本史の問題パターンは3つ

大問1から6の内容がわかったところで、次は共通テスト日本史の問題パターンを紹介します。共通テスト日本史の問題は、主に以下の3パターンで構成されています。

- 資料読み取り問題

- 資料読み取り+知識問題

- 知識問題

資料読み取り問題

「資料読み取り問題」については、資料を読み取る力さえあれば日本史の知識が0でも解けるサービス問題です。

具体的には以下のような問題があります。答えを考えてみてください。

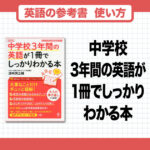

答えはわかりましたか?この問題の答えは「2番」です。

この問題を解くには「外からの波」を理解する必要があります。資料を読むと、海外から流入する文化を「外からの波」と表現していることが理解できます。

これさえわかれば「海外からの文化流入」に関連した資料を選べば良いだけです。2番だけマントを着た外国人っぽい人達が描かれていますね。だから2番が正解となるわけです。

このように資料読み取り問題では、日本史の知識がなくても「文章読解力」「絵・図・表を読み取る力」さえあれば解ける問題が出題されます。

資料読み取り+知識問題

資料読み取り問題は日本史の知識がなくても解けましたが、「資料読み取り+知識問題」では資料を読み取る力に加えて、最低限の日本史の知識が要求されます。

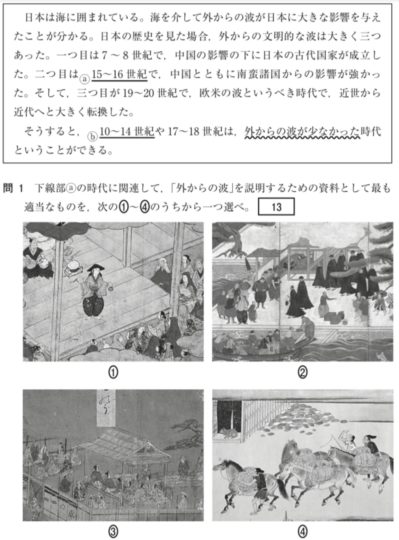

例えば以下のような問題が出題されます。答えを考えてみてください。

答えは分かりましたか?この問題の答えは「1番」です。

この問題を解くためには、資料から「備後・安芸・周防・長門」という国名を見つけるための「資料読み取り力」が必要です。上記の力に加えて、「これらの国は今の山口・広島・岡山周辺にあり、周辺にある官道は山陽道である」ということを判断できる日本史の知識力も要求されます。

このタイプの問題で要求される知識は、日本史を勉強するなら最低限は押さえておくべきものです。細かい知識までは覚えなくて良いので、要点は暗記しておきましょう。

このように「資料読み取り+知識問題」では、解答に必要な情報を資料から読み取る力に加え、その情報を日本史の知識と結びつけて考える力が求められます。

知識問題

知識問題については、知識を持っているかどうかで解けるかが決まります。上記2つの問題パターンと比べると、問題数は少なめです。

知識問題は、主に「1.用語問題」「2.時代並び替え問題」「3.文化史問題」の3タイプに分けることができます。

1.用語問題

用語問題では、「特定の用語の内容を知っているか」「用語が表す出来事の原因や結果を知っているか」を問われます。

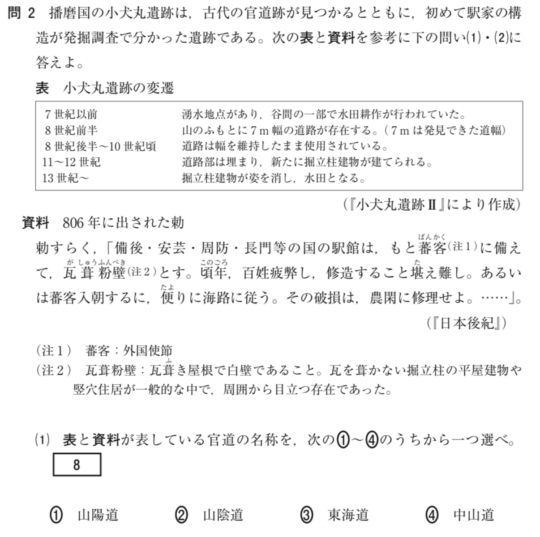

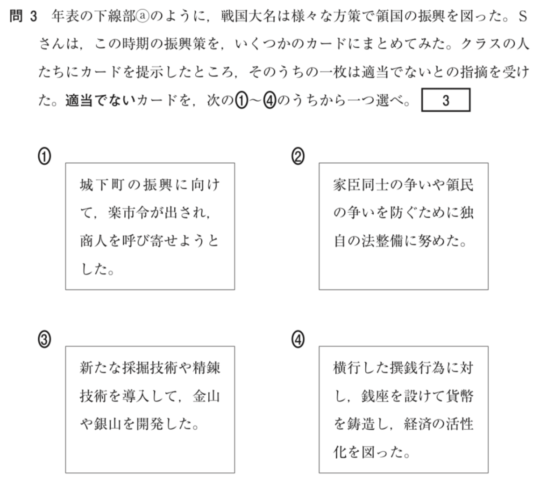

具体的には以下のような問題です。

答え:4番

この問題が解けるかは、「銀座が設けられたのが江戸時代である」ということを知っているかが鍵です。このように用語問題では、特定の用語について知っていないと解けない問題が出題されるので、基本的な知識は最低限覚えておきましょう。

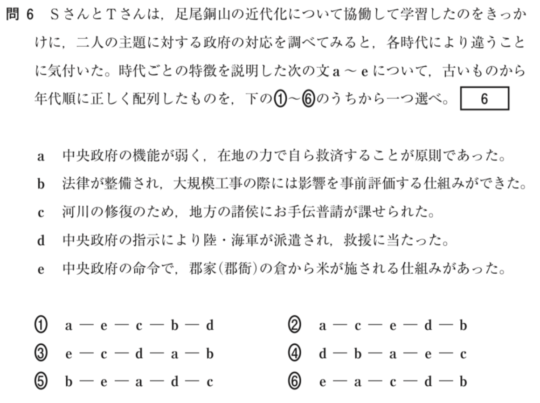

2.時代並び替え問題

時代並び替え問題はセンター試験でもよく出ていた問題です。細かい年号よりも、歴史の大まかなストーリーを理解しているかが問われます。

具体的には以下のような問題です。

答え:1番

この問題では、古代から現代にいたるまでの各時代を、中央政府の動きと関連付けて出題されています。ある程度日本史を学んだ方なら「e→c→d」という流れだとわかりますが、知識がないと「aが中世・bが現代の環境アセスメント」のことを表していると判断できず難しく感じるでしょう。

このレベルまで難しい問題が出題されることは少ないですが、対策として出来事の細かい年号よりも歴史の大まかなストーリーを理解するようにしましょう。

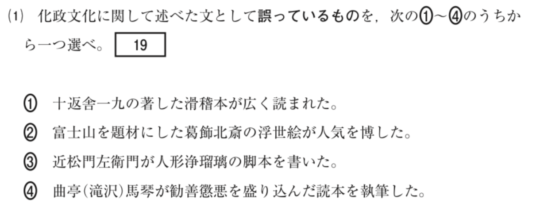

3.文化史問題

文化史問題は、その名の通り文化についての問題です。例えば以下のような問題が出題されます。

答え:3番

この問題は「近松門左衛門が元禄文化の人だ」と知っていれば解けます。他にも、特定の時代の美術品の写真を見せられて「その中から一つだけ違う時代の作品を選ぶ」といった問題も出題されます。

対策するには、各時代の文化を暗記したうえで、資料集を使って各時代の代表的な作品の写真を覚えるようにしましょう。

共通テスト日本史の解き方のコツについて知りたい方はこの記事をチェック!

共通テスト日本史の対策

共通テスト日本史の問題パターンが分かったら、次は共通テスト日本史の対策方法についてお伝えします。

問題パターンを3つ紹介しましたが、共通テスト日本史は「資料読み取り問題」「資料読み取り+知識問題」が大半を占めます。

どちらのタイプも資料を読み解く読解力が必須なので、ある単元や用語を覚えた後に、その単元や用語が解説されている資料集のページを読んでみるようにしましょう。

また、共通テスト日本史では、基本的に細かい用語の内容まで覚える必要はありません。細かい用語の内容よりも「基本的な知識の内容と出来事の原因や影響」「出来事同士の繋がり」などに重点を置きましょう。

共通テスト日本史で8割を取るための勉強法はこちらをチェック!

まとめ

ここまで共通テスト日本史の設問を詳しく分析してきました。共通テスト日本史は資料を読み取る問題が非常に多いため、苦手な人にとっては厳しい問題となっています。資料を読み取るのが苦手な人は、日頃から資料集も使った勉強を心がけましょう!

それでは本番も頑張ってください!

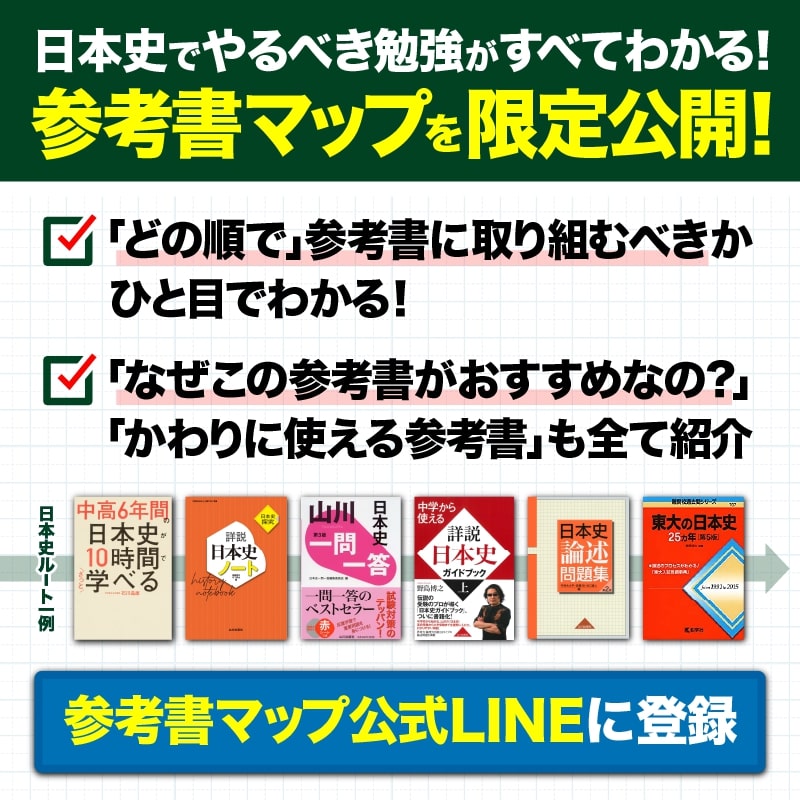

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば日本史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る