- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴う共通テストなどの問題変更が予定されています。共通テストの記事は2024年度共通テスト終了後順次更新を行いますが、しばらくは古い情報が混在することになります。詳しい変更点はこちらの記事をご確認ください。

「共通テストまであと1ヶ月だけど、日本史の対策何もしてない….」

こんな状態の方、安心してください!共通テスト日本史は今から対策を始めてもまだ十分に間に合います!

この記事で「1ヶ月で共通テスト日本史で8割を取れるようになる方法」を紹介するので、これを参考に今から勉強を始めましょう!

*この記事は、過去の共通テストや第1・2回試行調査、市販の予想問題集の内容を元に作成されています。

まず共通テスト日本史の概要を知ろう!

短時間で日本史の得点を上げるには、共通テスト日本史の概要を知って特化した対策をすることが必要です。まずは共通テスト日本史の試験時間や出題範囲といった大まかな概要を把握しましょう。

共通テスト日本史の試験時間と時間配分は?

共通テスト日本史の試験時間は60分です。問題量のわりに多めの時間設定となっています。

問題を解くときは問題文や資料をじっくり読み、1問1問確実に正解を積み重ねていきましょう。

共通テスト日本史の設問構成と出題範囲

続いて、共通テスト日本史の設問構成と出題範囲を見てみましょう。

令和4年度の共通テストは、日本史A・Bそれぞれで以下の設問構成でした。

日本史A

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | テーマ史(時代は問わない) | 22 |

| 2 | 幕末・明治期 | 12 |

| 3 | 明治後期〜昭和初期 | 22 |

| 4 | 鉄道の歴史 | 22 |

| 5 | 昭和期の政党政治 | 22 |

日本史B

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | テーマ史(時代は問わない) | 18 |

| 2 | 古代 | 16 |

| 3 | 中世 | 16 |

| 4 | 近世 | 16 |

| 5 | 幕末・明治期 | 12 |

| 6 | 鉄道の歴史 | 12 |

共通テスト日本史では、古代から現代までの内容がバランスよく計100点分出題されます。配点は年によってバラツキがあります。1問あたりの配点は基本的には3点ですので、8割を取りたい人は6、7問しか問題を落としてはいけません。

大問1のテーマ史では、特定テーマに関する複数の時代にまたがった問題が出され、大問2から大問6ではひとつの時代範囲についての問題が出されます。

共通テスト日本史の詳しい設問分析や出題範囲はこちらをチェック!

直前1ヶ月の対策で8割を取る戦略

共通テスト日本史の概略が分かったら、次は共通テスト日本史で8割を取るための戦略をお伝えしましょう。その戦略とは異kの2つです!

- 単語の細かい内容よりも、大まかな歴史の流れをまず理解する!

- 表・グラフ・史料の読み取りに慣れる!

単語の細かい内容よりも、大まかな歴史の流れをまず理解する!

共通テストでは、まず「大まかな歴史の流れ」を理解しましょう!共通テスト日本史では、「歴史の大まかな流れ」を捉えられているかを問う問題が増えます。

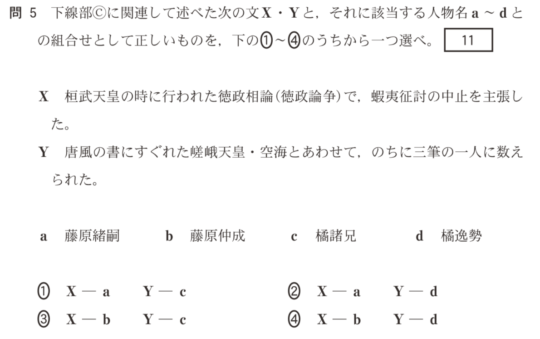

センター試験では以下のような「単語の細かい内容」を問う問題が出題されていました。

この問題は、人物名とその人がやったことを把握してないと解けません。センター試験ではこのように、特定の人物や出来事・用語の内容を細かく理解していないと解けない問題が多く出ていました。

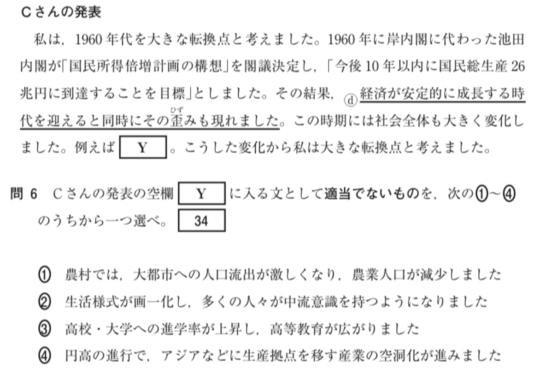

続いては、共通テストで出題が増える「歴史の大まかな流れ」を問う問題を見てみましょう。

この問題は、特定の出来事や歴史用語の内容を知っているかというよりも、戦後に日本が復興する中で「1960年代にはどのようなことがあったのか」を問うものです。

共通テストではこのような「歴史の大まかな流れ」を理解できているかを問う問題が多くでます。もちろん「単語の細かい知識」を問う問題も多少は出ますが、数は多くありません。

まずは歴史の大まかな全体像を理解し、その後に細かい知識を入れて歴史の流れを具体的に理解する順番で勉強すると、細かい知識も覚えやすくなります。

例えば、江戸時代のある将軍の政策を覚えたいのなら、先に江戸時代全体の大まかな流れを知った後に、その将軍の政策について覚えた方が断然記憶に残りやすいです。

まずは「歴史の大まかな流れ」を知る勉強から始めましょう!

共通テスト日本史とセンター日本史のその他の違いを知りたい方はこちら!

表・グラフ・史料の読み取りに慣れる!

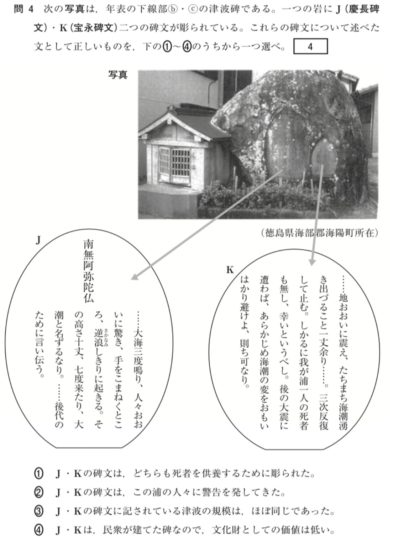

共通テストでは以下のように、表・グラフ・史料を読み取らせるタイプの問題が非常に多く出ます。

共通テスト日本史の問題では半分以上が、こうした史資料の読み取りが必要です。史資料には解答のヒントが隠されているので、史資料を読めるかどうかでは点数に大きな差がついてしまいます。

共通テスト日本史の問題では半分以上が、こうした史資料の読み取りが必要です。史資料には解答のヒントが隠されているので、史資料を読めるかどうかでは点数に大きな差がついてしまいます。

対策するには、日頃から資料集にある史資料と付随した解説を眺めて、読み取りに慣れておくのが1番です。

教科書や参考書を読んでひたすら歴史の流れを覚えるのではなく、たまには息抜きとして自分が学んだ時代に関連した資料集のページを読んでみるようにましょう。

1ヶ月で8割に到達するための共通テスト日本史勉強法

共通テスト日本史を乗り越えるための戦略が分かったら、最後に共通テスト日本史の勉強方法を紹介しましょう。

先ほどの「歴史の大まかな流れ」を確認する作業を、一般的に「通史」と呼びます。以下で通史のやり方を見ていきましょう。

古代から現代までの歴史の大まかな流れを把握しよう

まずは参考書や学校の授業を利用して、古代から現代に到るまでの時代の大きな流れを把握しましょう。

大まかな流れとは、例えば「江戸時代は最初の頃は政治が安定していたが、政策が失敗したり、食糧不足が起きて人々の不満が高まっていき、ペリー来航をきっかけに外国に屈した情けない幕府を倒そうという動きが起きて、薩摩や長州藩によって幕府が倒された」などです。

大きな時間の流れを把握するのにオススメの参考書が『中高6年間の日本史が10時間でざっと学べる』です。

この参考書は、中高6年間で学ぶ日本史全体を理解できるように構成されています。特徴としては、「大事な用語は太字になっていて、重要なポイントが一目でわかる」「各ページに必ずイラスト付いていて視覚的に流れを理解できる」という点が挙げられます。まずはこの参考書で歴史の大まかな流れを勉強しましょう。

この参考書の詳しい使い方はこちら!

通史全体の詳しい勉強方法は以下の記事を参考にしてください。

各時代ごとの歴史の流れを細かく覚えよう

古代から現代までの「歴史の大まかな流れ」を把握したら、各時代ごとの政治や文化、出来事に対し、事象ごとのつながり(背景、影響など)を意識しながら細かい知識を蓄えていきましょう。

この作業を行うのにオススメの参考書が『詳説 日本史ノート』です!

この参考書には、歴史のおおよその流れが書いてあり、重要単語の部分だけが空欄になっています。空欄部分の単語だけをある程度覚えれば共通テスト対策はバッチリといえるでしょう。

歴史の流れの中で単語を覚えられるので、記憶に残りやすい点がメリットです!

この参考書の詳しい使い方はこちらを見てください。

「時代ごとの出来事の繋がりを知る通史」の詳しい勉強方法は以下の記事を参考にしてください。

通史が終わったら予想問題を解こう

通史が終わったら最後に予想問題を解いて実戦演習を行いましょう。オススメの予想問題集は『Z会共通テスト実戦模試(11)日本史』です。

この問題集は、Z会オリジナル模試(5回分)に加え、2022年、2023年度本試験および2022年度追試験を掲載しています。オリジナル模試で実戦力を養成したあとに、過去問を用いて実力を確認するとよいでしょう。

解答には、共通テストの突破に必要な重要事項が書かれた丁寧な解説が掲載されています。

まとめ

共通テスト日本史はセンターと比べると細かい知識があまり問われないため、対策に費やせる時間が少ない人にとっては有利な試験です。

とはいえ、ある程度の基礎知識は必要ですので、この記事に書いてある勉強法と問題集を参考にして、しっかりと対策しましょう!

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば日本史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る共通テスト日本史の解き方のコツを知りた人はこちらもチェック!