共通テストの5つの大問のうち、最も苦手とする人が多いであろう第1問〜第3問の現代文。

「古文と漢文はある程度できるようになったけど、評論と小説が安定しない…」「現代文はセンスがないと解けないのかな…」と悩んでいる人も多いはず。

確かに現代文は難しいですが、正しい勉強法を知れば、センスが無くても高得点を安定して取ることが出来るようになるんです。

この記事では高得点が取れるようになる勉強法と解き方のコツ、そしてレベル別のオススメ参考書について解説します。

現代文の勉強法については、以下の動画でも詳しく解説しています!

共通テスト現代文の概要

共通テスト現代文は、「大問1(評論)45点」「大問2(小説)45点」「大問3(実用的な文章)20点」の合計110点で構成されています。

大問1(評論)の問題構成

第1問(評論)の設問構成と配点は、たとえば以下のようになります。

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 漢字問題 | 10 |

| 2 | 読解問題 | 6 |

| 3 | 読解問題 | 6 |

| 4 | 読解問題 | 6 |

| 5 | 読解問題 | 7 |

| 6 | 表現・構成・展開を問う問題 | 12(5×2) |

各設問ごとに問題を詳しく見ていきましょう。

漢字問題

評論でまず最初に出されるのが漢字問題です。内容は、本文に出てくるカタカナを漢字に直し、それと同じ漢字を含む選択肢を5択の中から選ぶというものになっています。漢字のレベルは高くないので全問正解を目指しましょう。

過去の共通テストやセンター試験で過去に出た漢字が再度出される可能性も高いので、センター過去問に出てきた漢字は選択肢のものも含めて書けるようになっておきましょう。

読解問題

漢字問題の次に出されるのが、読解問題です。本文に引かれた傍線部に関して「どういうことか?」か「なぜか」の2通りの聞かれ方をされます。

配点が一問につき5〜7点と非常に高いのが特徴です。1問落とすだけで全体の点数がガクッと下がりるため、後ほど紹介する解き方のコツを参考にして全問正解を狙いましょう。

表現・構成・展開を問う問題

評論の最後に出されるのが、表現・構成・展開を問う問題です。本文中のある部分についての表現方法や、本文の構成と展開についての正しい説明を選ばせる問題が出ます。

本文全体の構成や展開について聞かれた場合、問題を解くために一から文章を読み直す時間はありません。

本文を読む前に問題を読み、展開や構成を聞かた場合は、展開や構成を意識しながら本文を読むことを心がけましょう。

第2問(小説)の問題構成と配点

第2問(小説)の設問構成と配点は以下のようになります。

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 読解問題 | 7 |

| 2 | 読解問題 | 7 |

| 3 | 読解問題 | 7 |

| 4 | 読解問題 | 10(5×2) |

| 5 | 読解問題 | 14(6+8) |

読解問題

読解問題では、本文中の傍線部における主人公の心情や行動理由についての正しい説明を選ばせる問題が出ます。

配点は8点・12点・14点と高めなので、なるべくミスはしたくありません。

文中で根拠を見つけて選択肢を選べれば正答にたどり着けます。

語彙問題

語彙の正しい意味を選ぶ問題は、2022年頃から出題されていません。

ただし、今後出題される可能性はゼロではないので、過去問演習をするときには語彙問題も飛ばさず練習しておきたい所です。

第3問(実用的な文章)の問題構成と配点

第3問(実用的な文章)は2025年度共通テストから追加された問題で、設問構成と配点は以下のようになります。

あくまで一例で、問題によって変更になる可能性が十分にある点は頭に入れておいてください。

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 読解問題 | 6 |

| 2 | 読解問題 | 5 |

| 3 | 読解問題 | 9 |

読解問題

第3問の読解問題はほとんどが「資料を読んで答える」ものになっています。大きく分けると

- 資料の空欄を埋めるもの

- 資料の内容と合うもの(合わないもの)を選ぶもの

の2つで、問題文こそ通常の現代文の内容と異なりますが、聞かれること自体はそこまで大きく変わりません。

特殊な出題に惑わされず、「評論」と同じ解き方で取り組むことが重要です。

共通テスト現代文の難易度

試行調査では、各科目の平均得点が5割程度になるように作られたと言われています。実際の共通テストでは2021年度で66.7点、2022年度66.8点でした。

共通テスト現代文の「解く順番」

共通テスト現代文の概要を理解したところで、次は問題の解き方について見てみましょう。

共通テスト現代文の解く順番

共通テストの国語の場合、時間制限がきついため、解く順番が非常に重要です。

おすすめは現代文より先に古文・漢文を解くこと。現代文に取り組む前に、安定して高得点を狙える古文・漢文を解いたら、評論と小説のうち自分が得意な方から解きましょう。

自分が得意な方に時間をかけることで、確実に点を稼げます。

今回は古文漢文を解いたあとの「現代文」の解き方についてお伝えしていきます。

共通テスト現代文の時間配分

古文・漢文に35分から40分の時間をかけたとして、共通テスト現代文のおすすめ時間配分は、以下の通りです。

- 第3問・実用的な文章

- 10分

- 第1問・評論

- 20分〜25分

- 第3問・小説

- 15分〜20分

得意不得意があるので時間配分に多少の個人差はありますが、「評論と実用的な文章で高得点を狙う」「小説に時間をかけすぎない」の2つは必ず意識してください。

なぜなら、評論は「本文中に書かれていることかどうか」を判断する問題のため、きちんと文章を読み取れば正解がわかるためです。

評論になるべく多くの時間をかけるため、評論以外の大問はなるべく早く解き終えましょう。

共通テスト国語全体のオススメ時間配分はこちら!

共通テスト現代文の解き方のコツ

続いて、共通テスト現代文の解き方のテクニックを紹介します。

共通テスト現代文の解き方のコツその1:消去法

共通テスト現代文の問題を解いていて「どの選択肢もほとんど同じにみえる…」なんて経験はありませんか?

共通テスト現代文は明らかに間違っていると分かる選択肢は少なく、どれも正しそうに見えるよう作られているので、5つの選択肢から1つの正解を見つけ出すのは苦労します。

そこで有効的なのが、「消去法」です。

5つの選択肢のうち、4つは「本文に書かれていないことが書いてある」「本文の趣旨と異なった事が書いてある」という間違った選択肢です。

つまり、本文に書かれていないことが含まれている選択肢を消していくだけでも十分選択肢を絞り込むことができるというわけです。

間違えた選択肢を消去し、最後に残った選択肢を選ぶことで正解を素早く見つけられます。

ここで注意すべきなのは、「本文に書かれていない」ということと「本文にない表現が使われている」ことは別だということ。

正解の選択肢では、意味をほとんど変えることのないまま、文中の語句の一部を言い換えていることがよくあります(例えば「歯止めをかける」⇔「制限する」など)。

表現や語句だけを見て判断すると、正解の選択肢も消去してしまう可能性があるので注意しましょう。

解き方のコツその2:重要そうなところに線を引く

現代文を解く際に、大事だと思った箇所に線を引いておくことで、読み返したときに大事な部分がわかるので解答時間を短縮できます。

とくに線を引くべき箇所は、「逆説の接続詞(しかしetc)」「まとめの接続詞(要するにetc)」です。

上記の接続詞の後には筆者の主張が続くことも多く、解答の根拠が含まれていることもあります。

これらの接続詞は「線を引くのではなく、四角や三角で囲ったほうが分かりやすい」という場合はその方法でも大丈夫です。

解き方のコツその3:問題文を先に読む

現代文を解く際は、本文を読む前にまずは問題文を読みましょう。問題文を先に読むことで、本文の内容を少しだけ把握でき、実際に本文を読んだ際に内容が頭に入りやすくなります。

ただし、問題の選択肢は本文を読み終わる前に見てはいけません。5つの選択肢のうち4つは誤った選択肢ですから、先入観が邪魔して本文を正しく読めなくなる可能性があります。

共通テスト現代文のレベル別勉強法とオススメ参考書

最後に具体的な勉強法と参考書についてレベル別に見ていきましょう。

共通テスト現代文で6割を目指すための勉強法と参考書

模試や予想問題で6割が取れない人は、現代文の基礎がまだ身についていないといえます。

共通テスト現代文は小手先のテクニックだけでは解けないので、まずは現代文の基礎である「読み方」と「解き方」を参考書で身に付けましょう。

勉強法の注意点として、参考書を使った後は必ず解き直しをしてください。

解説を読んだ後でもう一度同じ文章を読み、解説で得た知識を実践に移すことで知識が定着します。

6割を目指すための参考書:ゼロから覚醒はじめよう現代文

「現代文を”文法”からきちんと理解して、論理的に読む」ことをコンセプトとして書かれた参考書です。

文章の読み方・問題の解き方を一冊で丁寧に教えてくれるので、現代文が苦手な人には特におすすめ。

評論だけでなく小説についても扱っていてるので、共通テストに限らず現代文の最初の対策にはピッタリです。

共通テスト現代文で8割を目指すための勉強法と参考書

模試や問題集で安定して6割以上が取れるという人は、文章の読み方の基礎は身についています。

次はひたすら問題演習を行って、問題の解き方を体に染み込ませましょう。

共通テストと一般入試の現代文では、求められる能力が全く異なります。共通テストで特に求められるのは「文章を素早く理解し、問題を素早く解く」能力です。

そのためには、文章の細かいニュアンスまで正確に読み取るよりも、ある程度の理解で素早く判断できることが重要になります。

ここまで学習してきたテクニックをいくら正確に使いこなせても、時間をかけすぎて最後の問題にたどり着けなかったら、意味がありませんよね!

8割以上〜満点を目指す人は、以下のようなあらゆる場面で時間を意識して素早く判断できるようにしましょう。

- 制限時間内に解ききる意識

- 文章のパターンを見抜くまでの時間

- 文章を読み切るまでの時間

- 迷った問題で答えを決めるまでの時間

8割以上を目指すための参考書①:Z会共通テスト実戦模試

この問題集では本番の共通テストの形式に近いであろうオリジナル問題を解くことが出来ます。

共通テストで出題が予想される「複数資料」「会話形式」「実用文」の問題が盛り込まれており、本番形式の問題演習を行うのにピッタリです。

8割以上を目指すための参考書②:共通テスト過去問研究 国語(赤本)

8割から満点を目指すなら何といっても過去問演習が最重要です。

共通テストとセンターで求められる読解力は変わらないので、センターの過去問も共通テストの対策に有効的です。

どの過去問題集を使ってもいいですが、解説が丁寧な物を選びましょう。

共通テストの予想問題集は数が少ないので、「まずはセンター過去問で共通テストの設問形式に慣れてから、予想問題集で最後の仕上げをする」という使い方がオススメです。

ただし、2025年度の共通テストから問題構成が変わっているため、「時間内に解く練習に集中するときは予想問題や2025年以降の過去問」「現代文の読解力を上げたいときは2024年以前の過去問やセンター試験」と使い分けるようにしましょう。

共通テスト現代文の勉強法まとめ

共通テスト現代文の対策方法について分かっていただけましたか?

共通テスト現代文は共通テストの全ての科目の中で、最も難しいといっても過言ではありません。しかし、今回の記事の内容を参考にしっかりと対策を行えば、必ず本番でも良い点を取れます!

とはいえ、現代文よりも古文・漢文の方が高得点を安定して取りやすいのは間違いないので、まずはしっかりと古文・漢文を対策してから現代文の対策をしましょう。

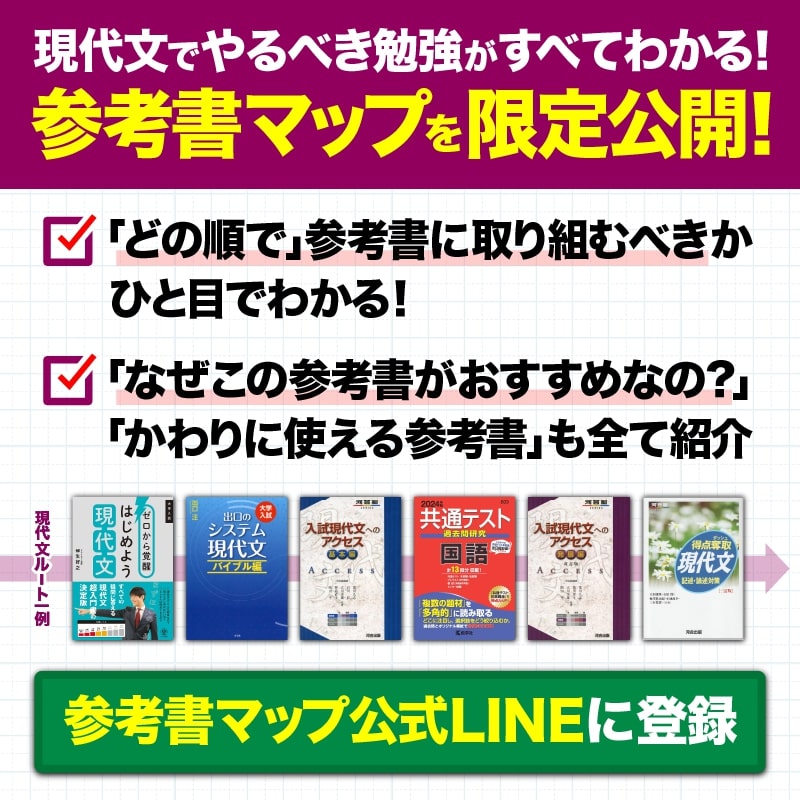

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば現代文の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る共通テスト古文の対策方法はこちら!