化学は「理解・暗記・計算・論述」という全ての能力が問われる科目です。

そしてどんな問題を解くときでも「教科書レベルの基本事項を理解すること」が基礎となります。教科書レベルの内容を理解せずに暗記はできませんし、計算問題や論述問題も解けるようにはなりません!

しかし中には、

「学校の授業についていくのに必死」

「授業は分かってるつもりだけど、問題は全然自力で解けない」

「教科書を読んでも理解できない…」

という悩みを抱える方も多いでしょう。こういた悩みを抱えている場合は、教科書レベルの理解が追いついていない可能性が高いので、今回の記事を参考に化学の教科書レベルをしっかり理解していきましょう!

化学の勉強の全体像

具体的な勉強方法をチェックする前に、まずは化学の全体像をチェックしましょう。化学は「教科書レベルの理解→基本レベルの問題演習→発展レベルの問題演習→過去問演習」という順番での勉強が基本です。

基本的な内容を理解して、理解した内容を演習することによって定着させていかなければなりません。問題演習までしっかりこなすことが出来れば、模試で得点を取れたり、過去問にも手がつけられる状態になっていきます。

先は長いですが、まずは基本となる教科書レベルの基本的な内容から理解していきましょう!

教科書レベルの内容を理解しなければならないのはなぜ?

「教科書レベルの理解」が重要な理由は、大きく以下の3つです。

- 理解しないと暗記に時間がかかるから

- 入試で出題形式が変わったときに解けないから

- 問題集や模試などの解説を理解できず勉強ペースが落ちるから

それぞれ簡単に解説していきます。

理解しないと暗記に時間がかかるから

教科書レベルを理解していない状態で、漠然と参考書を読んだりノートに書いたりして化学式などを暗記した場合、2~3日も経てばすぐに忘れます。

定期テストは何とか乗り越えられても、模試では使い物になりません。当然、先に控える受験当日まで覚え続けておくことはできませんよね。

力技で知識を保持するためには、かなり時間を使わなければならなくなり、他の勉強が手につかなくなってしまいます。

一方で、理解を伴った暗記をすると、覚える量が減ったり、「思い出すきっかけ」が掴めたりするので、暗記にかかる時間も結果的に少なくなります。

例えば「酸化還元の半反応式」は、「半反応式の作り方」だけを理解していれば、式全体を覚える必要はないので、覚えなければならないことが一気に半分以下になります。

このように入試で知識を活用するためにも、教科書レベルの内容はきちんと理解しておきましょう。

入試で出題形式が変わったときに解けないから

教科書レベルの内容を理解していなければ、入試で出題形式が変わった際に対応できません。

教科書の公式や問題集の答えを暗記すれば、同じ出題形式の問題には対応できるでしょう。しかし、本番の入試で教科書や問題集とまったく同じ形式の問題が出題されることはほぼありません。

たとえば、酸化還元は塩基性条件での反応式と、酸性条件での反応式が異なることがありますが、これも理解していないとどちらを使えばいいか分からなくなりますよね。

とくに東大や京大レベルでは、教科書に載っていない物質や反応についても「教科書レベルの内容から推測して解く」ことが必要です。こうした問題に対応するには、教科書の内容を理解していることが大前提になりますよね。

問題集や模試などの解説を理解できず勉強ペースが落ちるから

教科書レベルの基本を理解しておかないと、普段の勉強ペースにも影響が出ます。

問題集や模試、定期テストを解いた後、毎回すべての解答や解説を丸暗記だけで処理していたら、いつまで経っても「解説を読んで理解する」ということができません。解説の内容を理解せずに丸暗記で処理したら、次も、そのまた次も丸暗記で対応するしかありません。

この状態では、いつまで経っても問題内容を理解できないためモチベーションが下がり、勉強ペースが落ちる原因になります。

この負のループから抜け出すには、最初に教科書レベルの内容を理解して、問題集や模試などの解説を毎回理解しながら勉強を続けていくことが大事です。

化学の教科書レベルの内容は何を理解すべき?

教科書理解を進める際は、以下のような項目を「全て」勉強していきましょう。

- 物質の名前、化学式、色

- 反応式の意味

- 実験の設定

- 日常生活との繋がり

それぞれについて解説します!

物質の名前、化学式、色

物質の名前や化学式、色などは、理解というよりも「暗記」に近い要素です。

中には「ルールさえ押さえればわざわざ暗記しなくてもOK」という内容もあります。

例えば「有機化合物の命名法」を理解しておけば、わざわざ全ての化合物の名前を暗記する必要はありません

また化合物の色にもある程度規則はあります。

例えば「銅イオンが解けている水溶液は青色系統の色をしている」とザックリ全体の傾向を理解しておけば、細かいことまで暗記しなくても解ける問題は多いです。

暗記の手間を減らすために、そういったルールも理解しておきましょう。

反応式の意味

反応式の意味は全て理解しておきましょう。

例えば、

- 酸とは?塩基とは?中和とは?

- 酸化とは?還元とは?

などの大枠を理解してから個別の物質の反応を覚えるほうが、圧倒的に効率よく暗記できます。中和や酸化還元の他にも、「平衡反応とは?」「燃焼とは?溶解とは?」など理屈を理解しておくべき項目は多数あるため、確認しておきましょう。

実験の設定

入試で出題されるのは、基本的に「何らかの実験」です。そのため「実際に自分で実験する」というレベルまでイメージすることで、以下の内容の理解を深めておきましょう。

- どの器具を何の目的で使っているのか?

- どの物質をどの手順で反応させていくか?

実験のイメージを掴んでおくことで、あとから問題演習をする際、スピーディに「どんな問題(=実験)が出題されているのか?」を判断できます。

テストや入試では、正確な状況判断を「素早く」できることはかなり重要です。

日常生活との繋がり

意外と取りこぼしがちなのが、「日常生活との繋がり」です。

化学の問題では、物理のように理想化しすぎた台車や球体、箱が出題されることはありません。数学のようにどこで使うのか分からない微分や積分が出てくることも高校の範囲ではありません。

もっと日常と関わりの深い内容が出題されます。

例えば、

- 花火がなぜカラフルなのか

- 金やプラチナの装飾品がなぜさびないのか

- 鏡がどうやって作られるのか

- 服の繊維がどんな物質でできているか

などは全て化学で出てくる内容です。

このように、化学と日常生活の繋がりをきちんと理解していれば、問題を解く際に思い出す手がかりとなります。問題を解く手がかりが多いほど楽に暗記できますし、問題も素早く解けます。

化学の教科書レベル理解におすすめの問題集や教材を紹介

このように、入試本番で問題を解くためには教科書に載っているような基本的な内容の理解を丁寧に進めることが重要です。

次に具体的にどのような教材で勉強すべきかを紹介します。

「学校の授業」か「映像授業」で理解することが基本!

教科書理解は「学校の授業」か「映像授業」で進めることが基本です。

ただし、学校の授業ペースに合わせると受験に間に合わないこともあるため注意しましょう。とくに個別試験で化学が必要な大学を受験する場合、高3の夏休み前までには、一通り教科書レベルの理解を終わらせたいところです。

学校の授業では受験に間に合わないのであれば、『スタディサプリ』などの映像授業を使って独学で予習するのも良いでしょう。

『スタディサプリ』を使う際は以下のステップを意識しましょう!

- ステップ1

- テキストを印刷する

- ステップ2

- 集中して映像授業を視聴する

- ステップ3

- 授業で解説された問題を自力で解く

- ステップ4

- 確認問題を解く

『スタディサプリ』に関する詳しい勉強法については、以下の記事でも解説しています!

映像授業形式が自分に合わない場合の対処法

人によっては「どうしても映像授業形式が自分に合わない」ということもあります。その場合は、講義系参考書で勉強することがオススメです。

例えば『世界一わかりやすい高校化学』シリーズなどを使うといいでしょう。

『世界一わかりやすい高校化学』は講義形式で書かれた参考書であるため、授業の代わりに活用できます。講義形式なら普段の授業と同じ感覚で理解しながら進められるため、独学でも取り組みやすいでしょう。

ただし、この「独学でも取り組める」という点がデメリットになることもあります。

学校の授業であれば、先生が解説してくれるため先生のペースで先に進みますが、講義系参考書は独学で進めるため「気付いたらダラダラ勉強してしまった」ということになりかねません。

ペース管理には十分注意しましょう。

参考書の具体的な勉強法は以下の通りです。

- ステップ1

- 飛ばさず全て読む

- ステップ2

- 例題を自力で解く

- ステップ3

- 確認問題を解く

まず、参考書の内容を飛ばさずに全て読みましょう。教科書レベルの基礎が書かれているため、飛ばしてしまっては基礎の全てを理解できません。

読んだ後は、自力で例題と確認問題を解きましょう。読むだけでなく実際に問題を解くことで「分かったつもり」になっていないか確認できます。

教科書理解が終わった後にやるべきことは?

教科書レベルの理解が終わったら、理解した単元から順番に問題演習に取り組みましょう。『セミナー化学基礎+化学』など学校で配られた教材で問題演習を行い、知識を定着させて入試で使えるようにすることが大切です。

具体的な問題演習の進め方については、以下の記事をご覧ください!

まとめ

化学の勉強では、最初に教科書レベルの内容を理解することが必須です。教科書レベルを理解せずに勉強すると、「暗記に時間がかかる」「応用問題を解けない」「学習ペースが落ちる」ということが起きます。一見遠回りに見えるかもしれませんが、ちゃんと教科書レベルの基礎を理解してから先に進みましょう。

「理系志望で入試に化学が必要な人」は、学校の授業や映像授業を活用し、高3の夏休み前までに一通り教科書レベルを理解することが理想です。理解の終わった単元から順番に問題演習へ進んでいきましょう

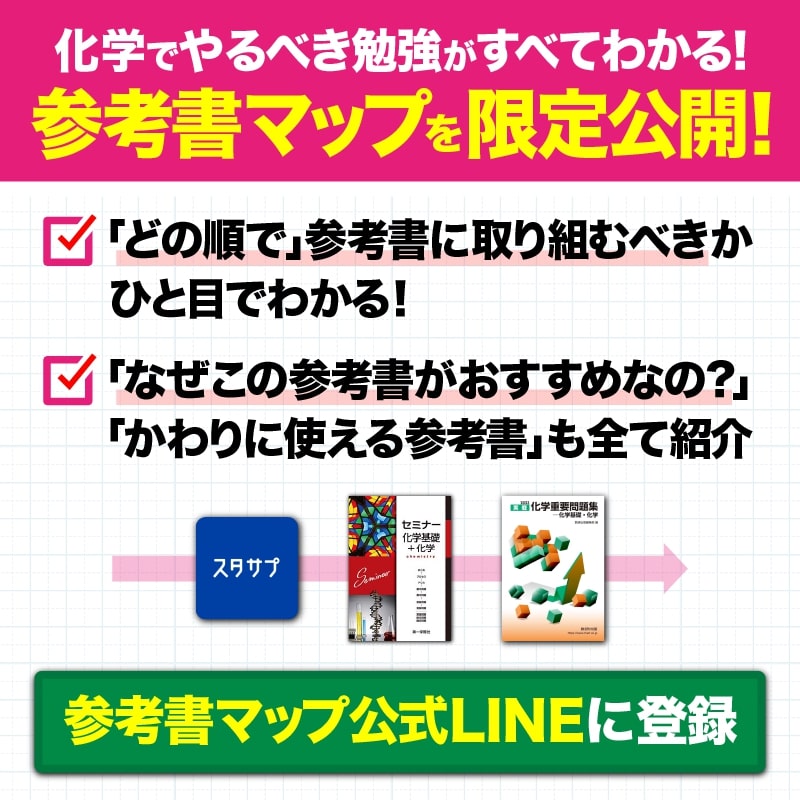

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば化学の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る