関東の難関私立大学郡で人気の高いMARCHの一つ、青山学院大学。人気が高い大学として有名ですが、多様な学部や入試パターンがあることでも知られています。

2025年度入学入試から、学習指導要領の変更により、一部大学で配点・科目の変更などが予定されています。順次記事を更新しておりますが、この記事は変更前のものとなりますので、配点等は必ず大学公式HPを参照してください。

青山学院大学に合格できる!

学習塾STRUX独自の年間計画

ストマガを監修する学習塾STRUXでは、志望校に向けた年間計画を作成しています。

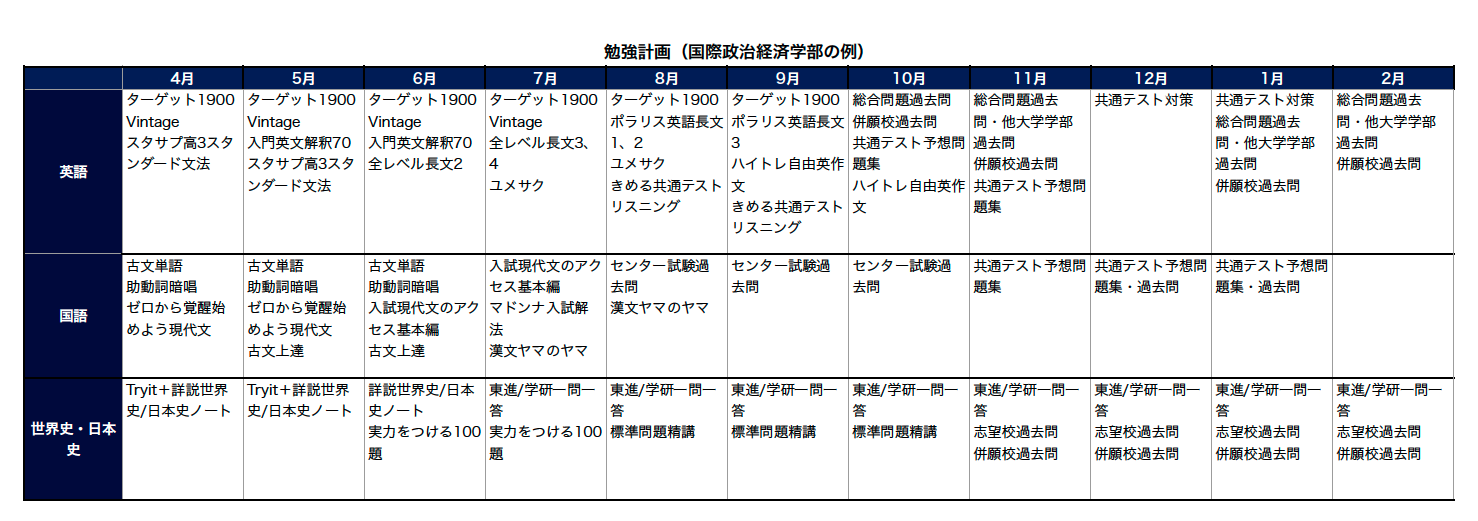

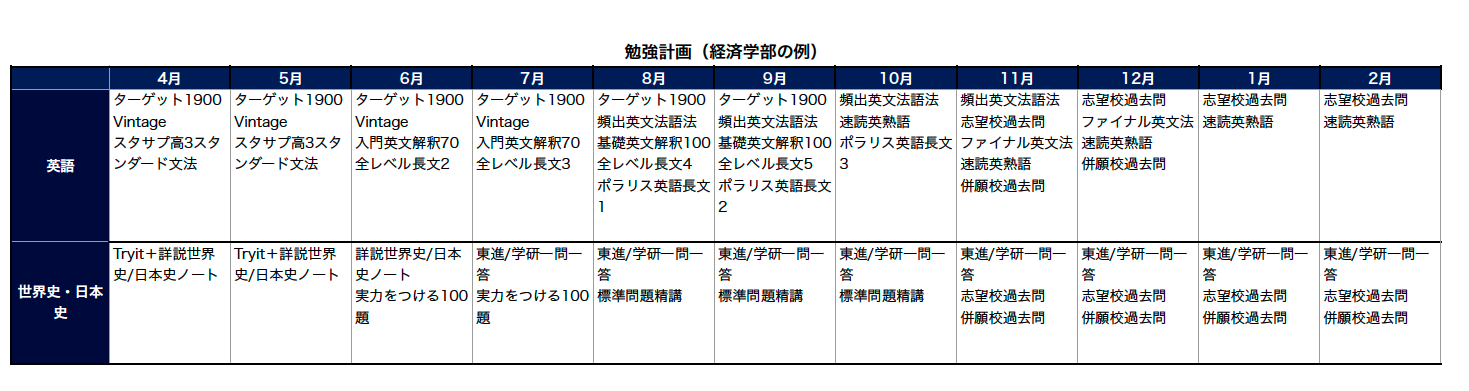

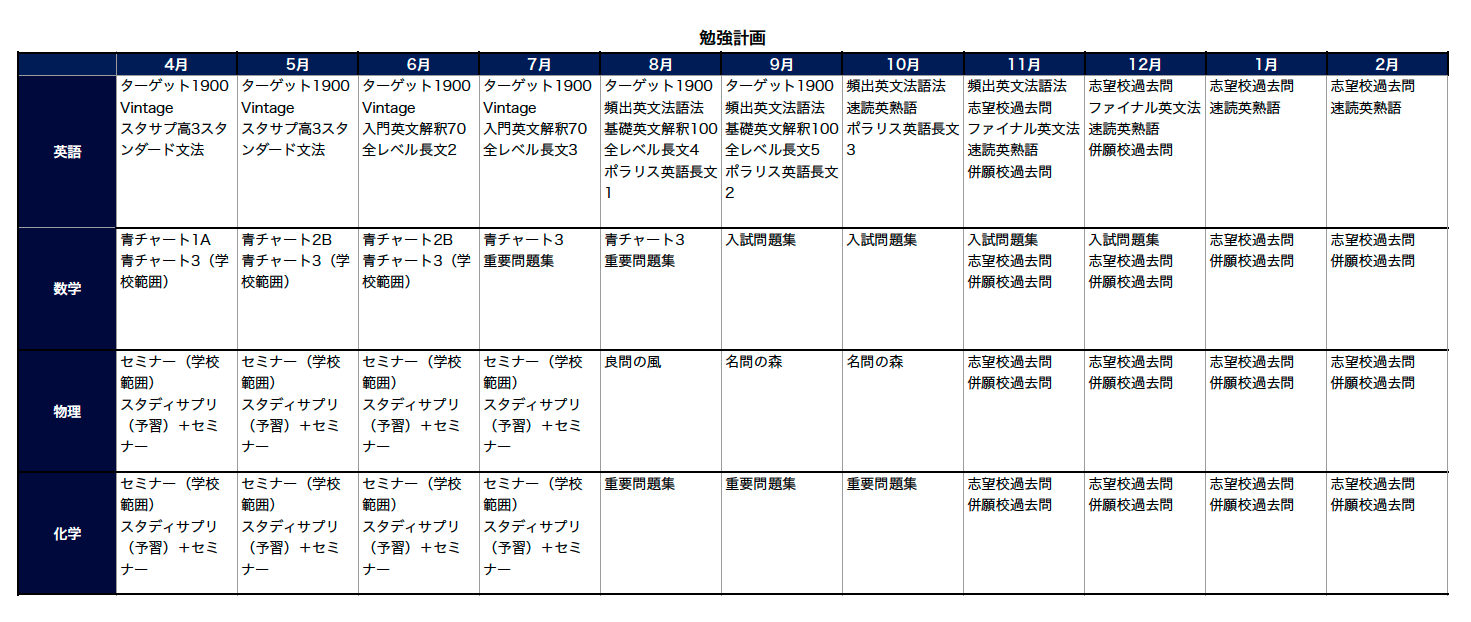

ある程度基本が身についている状態からスタートすると、青山学院大学合格に向けた高3の1年間での勉強計画はこのようになります。

*スマホの場合は画面をピンチで拡大、PCの場合は画像をクリックで拡大表示できます。

▼国際政治経済学部の場合

▼経済学部の場合

▼理工学部の場合

青山学院大学では文系学部(国際政治経済・経済)の受験と理系学部(理工)の受験のどちらを選択するかによって、勉強時間・内容が大きく変わってきます。具体的な勉強時間は後述しますが、文系は約1,700時間・理系は約2,700時間が必要です。

文系・理系それぞれの計画を示していますが、どちらの場合も原則として

・高3のゴールデンウィーク前にはすべての科目について習っていない範囲がない状態

・高3の8〜9月には入試関連の過去問演習

が最低ラインになります。

計画は1年間になっていますが、高1・2の学校で習った内容は完璧になっていないとスタートラインにすら立てない、ということが起こります。とくに理工学部の場合は、数学・物理化学という範囲が広い科目が必要になるため、早めに勉強を始めないといけません。遅くとも高2から受験勉強を進めて、高2の秋以降は数学3や理科・社会の予習もスタートさせましょう。

青山学院大学合格に必要な勉強時間

青山学院大学の必要勉強時間

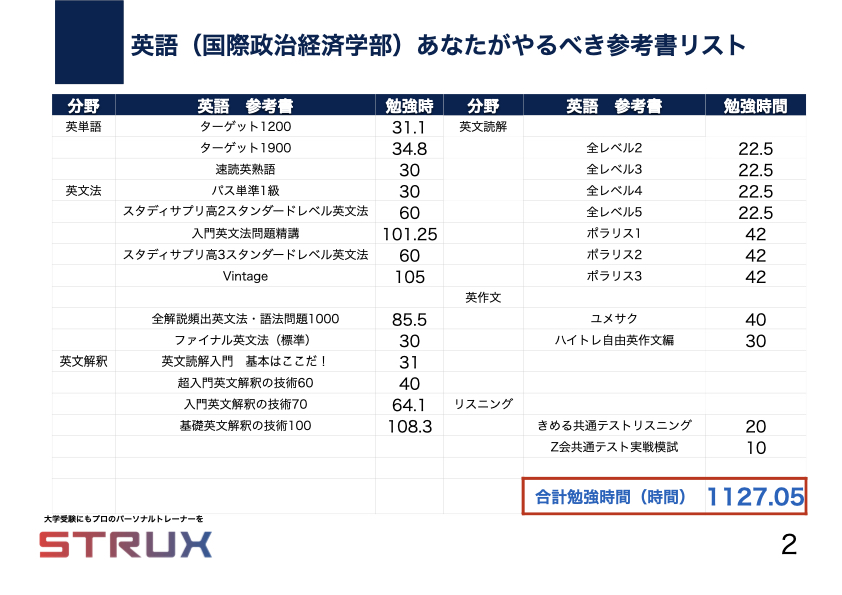

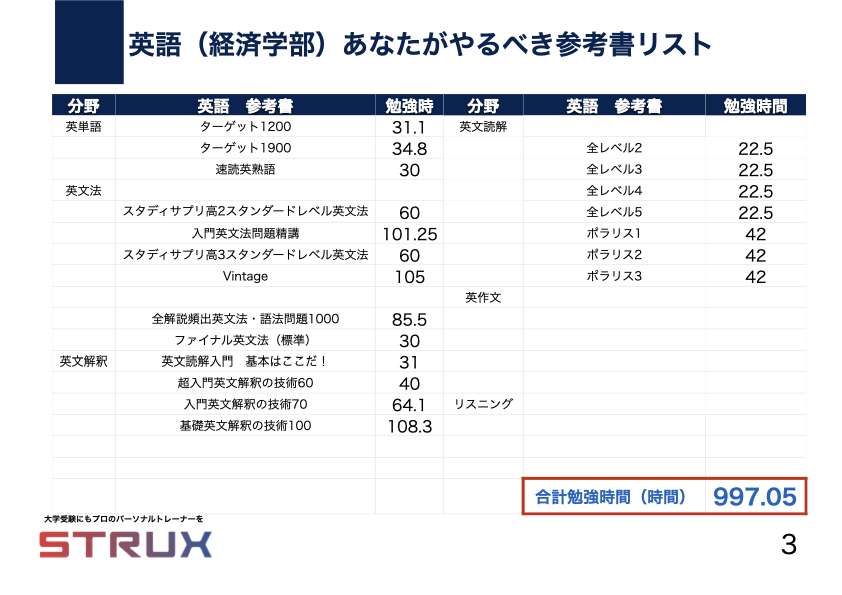

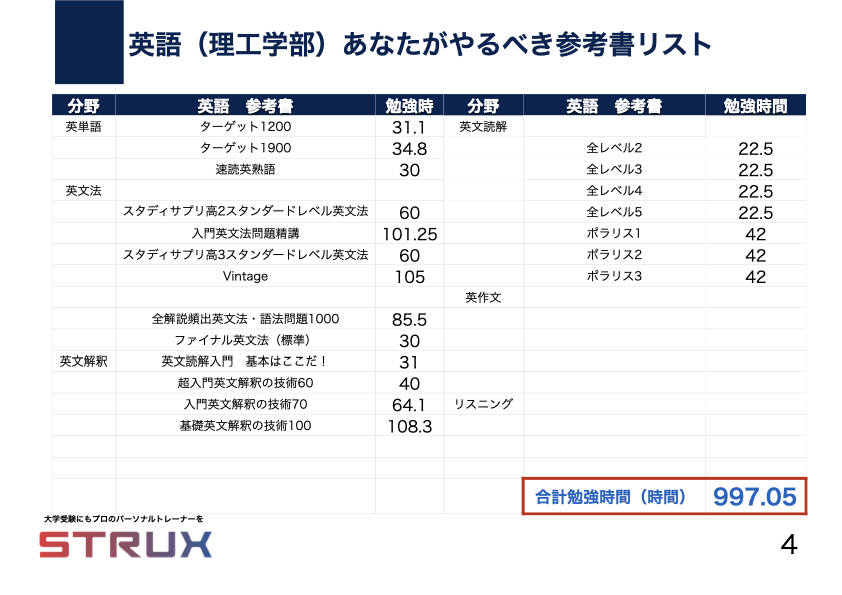

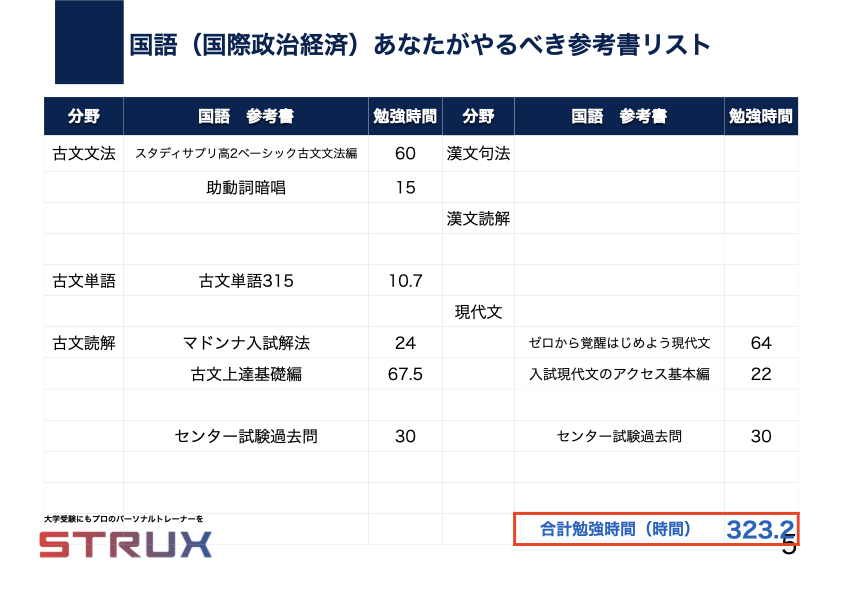

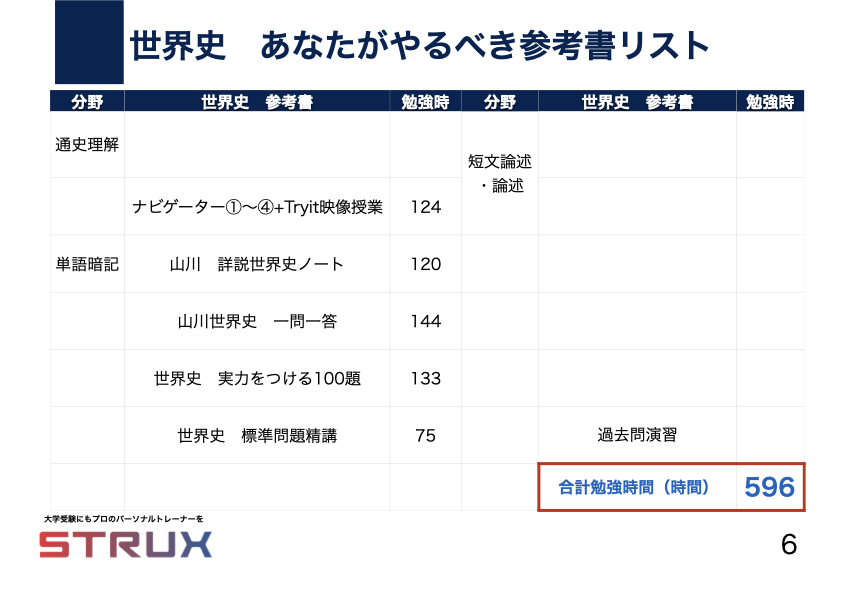

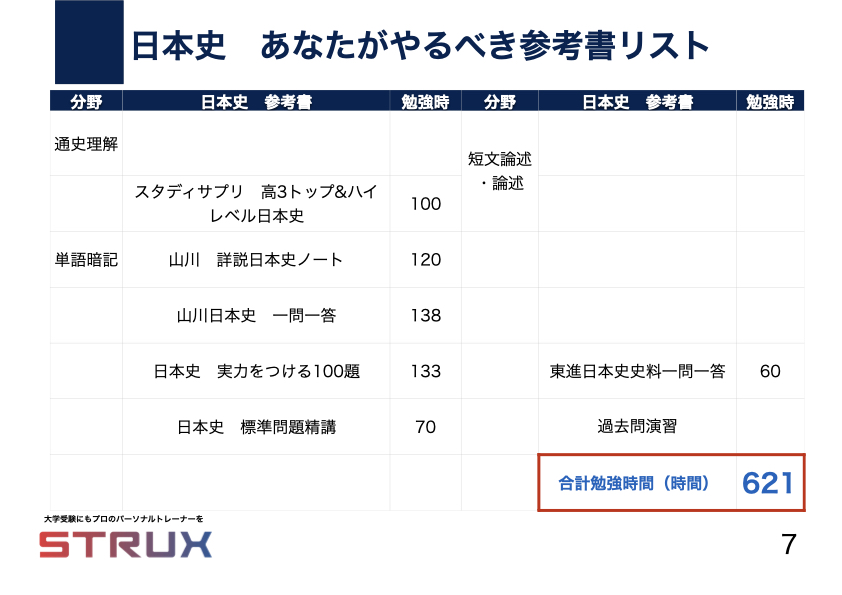

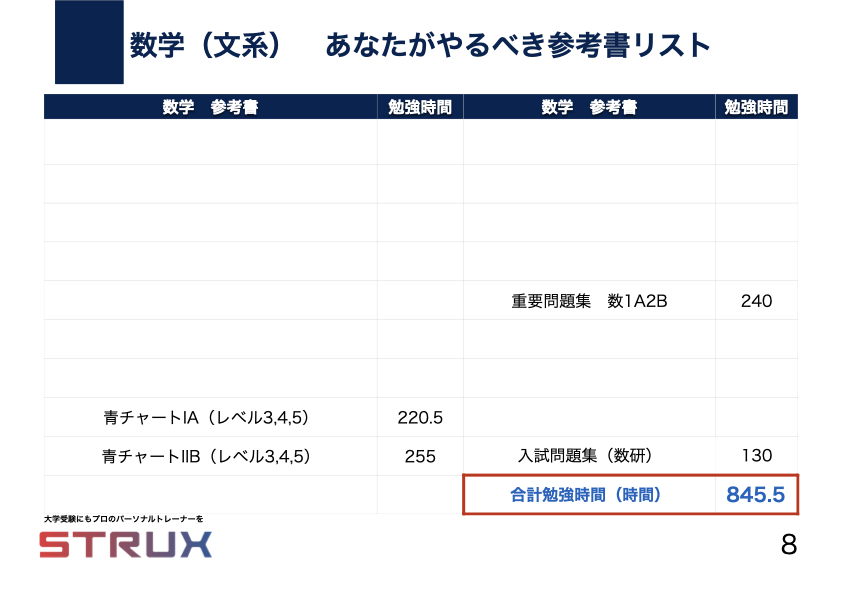

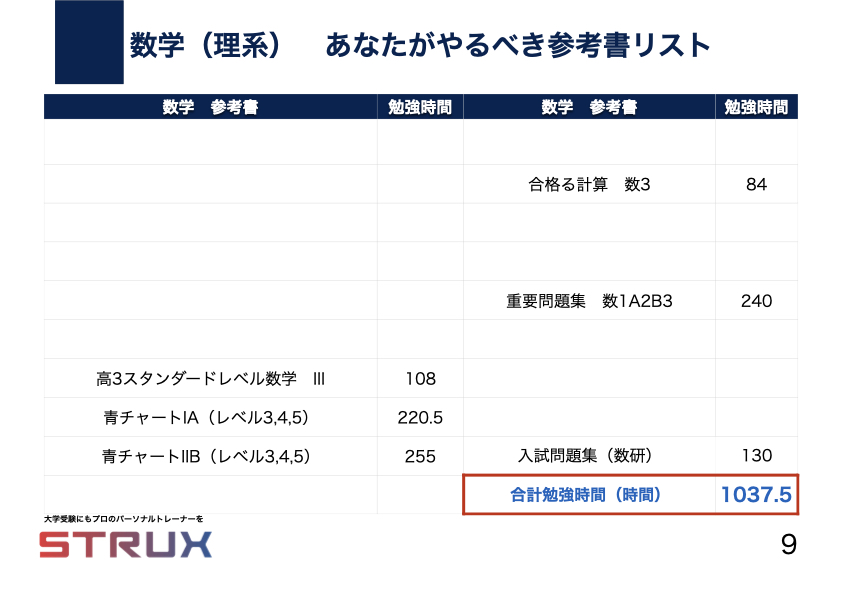

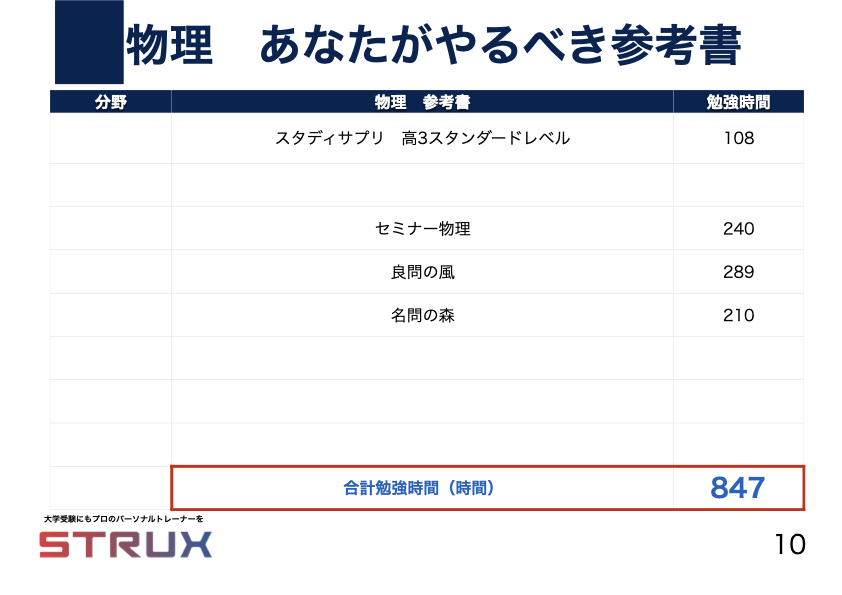

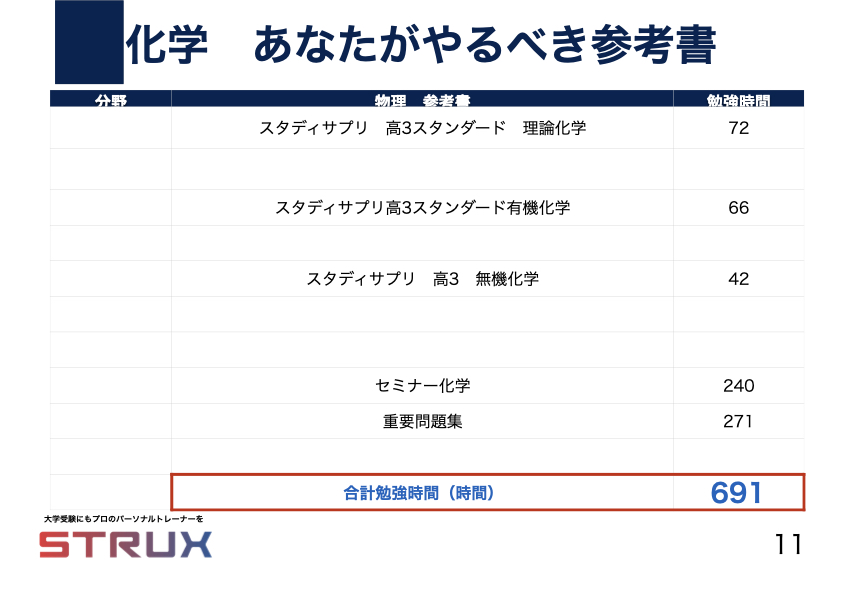

学習塾STRUXで算出している「参考書リスト」では、青山学院大学合格に必要な勉強時間は次のようになっています。

| 勉強時間の目安*学校の授業を活用し、高校基本から勉強する場合 | |

|---|---|

| 国際政治経済学部:1727時間 | |

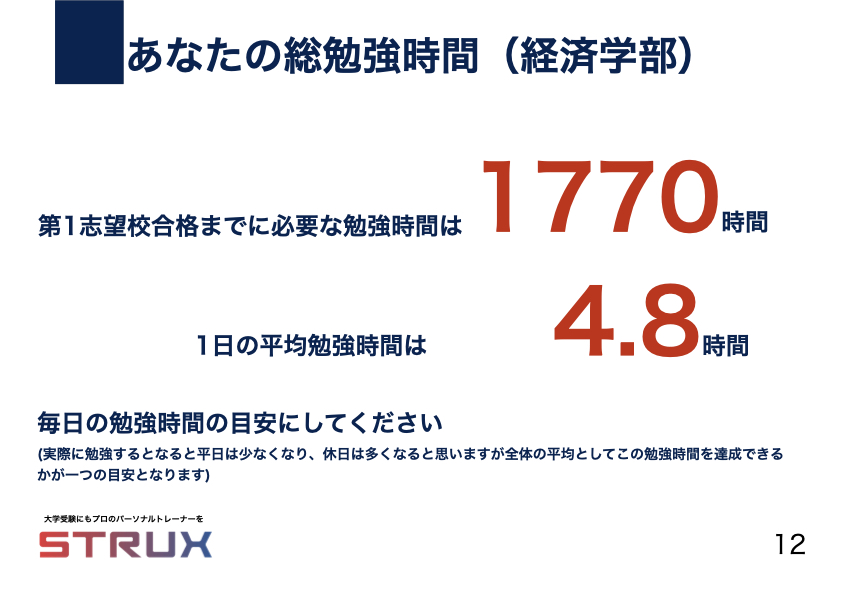

| 経済学部:1770時間 | |

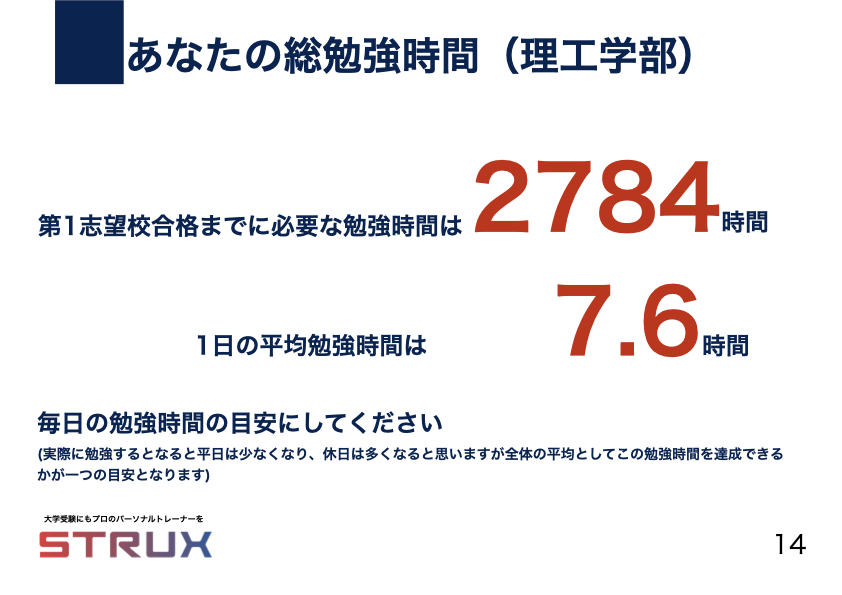

| 理工学部:2784時間 |

▼英語(国際政治経済学部)の勉強時間

▼英語(経済学部)の勉強時間

▼英語(理工学部)の勉強時間

▼国語(国際政治経済学部)の勉強時間

▼世界史の勉強時間

▼日本史の勉強時間

▼数学(文系)の勉強時間

▼数学(理系)の勉強時間

▼物理の勉強時間

▼化学の勉強時間

▼総勉強時間(経済学部)

▼総勉強時間(国際政治経済学部)

▼総勉強時間(理工学部)

それぞれの参考書に3周取り組んだ場合の目安時間で、実際は基礎の定着度合いや理解のスピードによって前後します。

1年間でこれらの参考書をやり切るとすると、1日あたり「文系は4.8時間前後」「理系は7.6時間」の勉強が平均して必要です。3年生だけの勉強では間に合わないことがわかりますね。部活などをしているのであれば、高1から少しずつ勉強を進めておくのが賢明です。

青山学院大学合格のための勉強法

ここからは青学入試の具体的な攻略法をみていきます。各科目の簡単なポイントに加え、基礎レベルからおすすめの参考書や過去問の傾向などの詳しい内容はリンク先にもあるので、必要な科目に絞りながら活用してみてください。

対策の概要

「論述」「総合問題」については、学部・学科ごとに出題される科目の組み合わせや求められる内容が大きく異なります。例えば2023年度の入試では、「文学部フランス文学科:外国の文化・社会についての理解を問う総合問題」「国際政治経済学部 国際政治学科:国際政治分野に関する文章を読んで解答する総合問題」などです。

国際政治経済学部や法学部の「政治経済・日本史・世界史」が出題される問題では、指定範囲を共通テストレベル、または、世界史A・日本史Aの該当範囲レベルくらいまで身につけておきたいところです。

そのため、1・2年生で青学国際政経・法などを目指すと決めている場合、この3科目は少し早めから取り掛かるのが良いでしょう。数量的理解が求められる国際経済学科、またデータを扱う社会情報学部D方式などは、グラフや統計をよく扱っている慶應義塾大学商学部の小論文試験などを参考に練習しておくと効果があります。

文学部やコミュニティ人間学部・地球社会共生学部は小論文の出題もあるため、小論文の練習だけでなく、自分が受験する専攻の基本知識や頻出テーマを押さえることが大切です。

総合問題・論述の対策

総合問題や論述は学部学科ごとで求められる科目の知識が異なります。例えば2023年度の入試では、法学部法学科は「国語総合・日本史B(17世紀以降)・世界史B(17世紀以降)・政治経済」が範囲となっており、国際政治経済学部国際経済学科は「数量的理解や論理的思考力など問う問題」が出題されます。英文も含まれる問題もあるため、浅くともしっかり網羅しておかなければ苦戦するでしょう。

「政治・経済」分野は「共通テスト集中講義」シリーズ、日本史・世界史は学校で習っていれば教科書や一問一答を中心にざっくり流れを把握しましょう。本格的に演習するのは秋以降だとしても、全体の理解と通史の流れの確認は夏休みのうちにしておきましょう。

法学部・国際政治経済学部の総合問題・論述では「政治・経済」「日本史(17世紀以降)」「世界史国際政治経済学部の中でも経済分野の学科、また社会情報学部のD方式では、数学よりも「グラフの読み取り」「統計」などの部分が重要です。慣れるためには、似た形式の問題に触れましょう。サンプル問題を見ながら、慶應商学部の問題など傾向が似ている問題で対策しましょう。

小論文・文学部の対策

小論文が出題される学部も増えてきています。小論文は「課題文を読み、その内容をまとめたり、内容を元に意見を述べる」という形式がほとんどだと考えられるため、大前提として現代文の勉強はするべきです。

加えて、自分が志望する分野のテーマに対する理解(心理学科であれば心理学、フランス文学科であればフランスに関することなど)があるとよりスムーズに意見を述べられます。それゆえ、各大学のそうした学部学科の現代文の文章などでテーマの理解を深めましょう。

自分で書いた小論文は必ず誰かに見てもらい、添削を繰り返すことを欠かさないようにしてください。

英語(独自試験)の対策

独自問題で英語が出題される経済学部、理工学部、経営学部などの学部学科、また、全学部日程入試を受験する場合、例年の過去問を参考に対策をしましょう。学部によっては例年英作文が出題されることもあります。ほとんどの英作文が比較的簡単な和文英訳です。

英語の配点が高い場合が多いため、早い段階で「ネクステ」レベルの文法事項、「ターゲット1900」レベルの単語は完璧にし、長文の演習に移りましょう。経営学部などでは「英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題」の出題が予定され、こうした学部を受ける場合は例年と形式が変わる可能性が大きいため、一層、「長文読解を早く正確にできるようにすること」は大前提として、夏〜秋には身につけることが望ましいです。

青山学院大学の英語は学部によって大きく異なる?対策法と傾向をチェック!

国・数・社・理(独自試験)

英語以外の独自問題を出題する学部学科は、例年の過去問に合わせた対策をしていきましょう。文系学部での数学選択は、数学が非常に得意という場合でなければおすすめしません。

青山学院大学 国語の対策

青山学院大学 日本史の対策

青山学院大学 世界史の対策

青山学院大学 文系数学の対策

青山学院大学 理系数学の対策

青山学院大学 物理の対策

青山学院大学 化学の対策

共通テスト対策

ほとんどの学部で共通テストが必要なため、きちんと勉強しましょう。夏明けには「時間を気にせず解けば目標点近く取れる」状態を英語・国語・数学では目指してほしいです。遅くとも11月にはセンター過去問だけでなく共通テスト形式の演習に入りましょう。

共通テスト・各科目の傾向と対策まとめ!新入試もコツを掴んで大学受験を突破!

青山学院大学の受験相談事例集

青山学院大学の試験・出願・配点情報

青山学院大学は学部によって、また、個別学部日程か全学統一日程かによって受験日・受験科目が異なります。青山学院大学は他大学と比べても入試システムが複雑で、一つの学部にいくつもの入試パターンがあるため注意が必要です。今回は一般選抜の「一般入試」について一部学部をピックアップしてお伝えします。

青山学院大学の入試・出願について

| 一般入試 | |

|---|---|

| 期日 | 2月7日(全学部日程) 2月17日(国際政治経済学部) 19日(経済学部) 10日(理工学部A方式)など |

| 共通テスト | ほとんどの形式で必要 |

| 科目(文系の一例) | 独自試験:学科による 共通テスト:3科目(英語・国語・選択) |

| 科目(理工学部) | A方式独自試験:英・数・理 B方式共通テスト:英・数・理 |

全部で11学部あり、それぞれの学部にA方式・B方式の個別試験がある上、全学部試験もあるので選択肢が豊富です。そのため、青学を受験する場合、まず「自分がどの学部・学科を受験するのか」「どの方式で受験するのか」を決めるべきです。

「A方式」「B方式」も学部学科によって「定員が大きく異なる」「日程が違う」「共通テストが不要かそうでないか」など特徴が異なるので、必ず受験案内を確認し慎重に選択しましょう。

理系学部も学部により選択科目が大きく異なり、理工学部であれば英語・数学・理科(物理または化学)の3科目、農学部であれば英語・選択科目(国語、数学、生物、化学)の2科目といったようになっています。

2021年度入試から、ほとんどの学部が共通テストを試験内容に含みます。「共通テスト利用入試」もありますが、個別学部日程の試験でも共通テストが必要な場合がほとんどです。共通テスト無しで受験できるのは全学部日程と文学部・理工学部の一部方式、経済学部のみです。

他大学との併願で青学は第一志望でない場合や、文学部英米文学科や経済学部だけを受験する場合は共通テストを受験しなくても大丈夫です。ですが、複数の学部を併願する場合、文系は3科目(英国社)、理系は3から4科目(英数理)、共通テストを必ず受験しましょう。

| 総合問題が出題される学部・学科の例 | |

|---|---|

| 文学部・英米文学科 | B方式で、英語による記述式問題と小論文 |

| 文学部・フランス文学科 | A方式は文章読解中で読解力・論理力・外国文化や社会への理解を問う総合問題。B方式は論述形式 |

| 法学部・法学科 | 国語または英語と「世界史」「日本史」「政治経済」の総合問題 |

| 国際政治経済学部 | 英語と「世界史」「日本史」「政治経済」の総合問題 |

| 文化政策学部 | 国語、地歴公民の総合問題 |

| 社会情報学部 | D方式:日本語の文章やデータから論述等を課す |

科目の試験に加え「総合問題」が課される学科もあります。文学部英米文学科では「英語による総合問題」として記述式問題及び小論文が課されます。また、法学部でも「国語または英語」と「日本史・世界史・政治経済の知識を使った総合問題」という形で出されます。

青山学院大学の配点・科目(文系)

先述の通り、青山学院大学の配点は学部によって大きく異なっています。そこでここからは、志願者数が多く、共通テストを利用しない「経済学部」、反対に共通テストを利用する「国際政治経済学部」を例として話を進めていきます。

| 経済学部経済学科(個別) | |

|---|---|

| 外国語の独自試験 | 150点 |

| 地理歴史または公民(A方式)、 数学(B方式)独自試験 |

100点 |

| 国際政治経済学部(個別A方式) | |

|---|---|

| 共通テスト(外国語) | 50点 |

| 共通テスト(地歴・公民・数学からの選択) | 25点 |

| 共通テスト(国語) | 25点 |

| 独自試験・総合問題 | 100点 |

論述は「国際政治分野」「国際経済分野」「国際コミュニケーション分野」の中から学科の専門範囲を範囲とし、読解力・論述力・論理的思考力をみるものです。

総合問題も上記範囲の組み合わせから、「学科の専門」+もう1分野を選択可能。分野は以下のような出題範囲となっています。英語の設問も出題される可能性があるとされているため、過去問対策が重要です。

- 国際政治分野:「政治・経済」、17世紀以降の「世界史」、17世紀以降の「日本史」および読解力・論理的思考力を問う

- 国際経済分野:「政治・経済」、17世紀以降の「世界史」、17世紀以降の「日本史」、数量的理解、および読解力・論理的思考力を問う

- 国際コミュニケーション分野:「英語」および読解力・論理的思考力を問う

文系学部では英語の配点が高い傾向がある上、独自試験で論述や小論文、総合問題が出題される学部が増加しています。学部により科目や配点が大きく異なるので、正確な情報については大学のホームページを確認しましょう。

目標点数

ここ3年で入試制度が大きく変わったため目標点数の設定も難しくなっています。今回例にあげるのは、「経済学部」と「国際政治経済学部」の2学部です。

*選択科目間の得点調整あり

| 例年の合格最低点(例:経済学部経済学科A方式) |

|---|

| 2022年度:168/250点(67.2%) または、167/250点かつ英語が111/150点以上 2021年度:185/250点(74.0%)かつ英語が131/150点以上 |

| 例年の合格最低点(例:経済学部経済学科B方式) |

|---|

| 2022年度:143/250点(57.2%) 2021年度:174/250点(69.6%) |

| 例年の合格最低点(例:国際政治経済学部国際政治学科) |

|---|

| 2022年度:127.8/200点(63.9%) 2021年度:119.0/200点(59.5%) |

過去2年の合格最低点を見ると、経済学部では年度による差が大きくなっていることがわかります。A方式は英語の得点基準もあり、いずれも75%以上の高得点がとれていないと合格できていません。

| 目標点の例(経済学部経済学科A方式) |

|---|

| 英語:135/150点 |

| 社会:65/100点 |

| 目標点の例(経済学部経済学科B方式) |

|---|

| 英語:135/150点 |

| 数学:52/100点 |

選択科目(社会・数学)により、方式と定員が異なるので、数学ー社会間での得点調整はありません。数学を使うB方式の最低点は例年65〜70%となることが多く、少し多い75%を目標点としました。社会を使う場合、もう少し最低点は上がり70〜75%となっているのと、英語の基準点が非常に高いことを考えると、「英語で9割近く」かつ「全体で80%」は確保したいところです。

| 目標点の例(国際政治経済学部国際政治学科) |

|---|

| 共通テスト英語:R90/100点+L90/100点→45/50点 |

| 共通テスト現代文:80/100点→20/25点 |

| 共通テスト選択科目:80/100点→20/25点 |

| 総合問題:55/100点 |

今回の目標ラインは全体の70%(140点)あたりにしています。過去2年、新形式になってからの最低点が120点台〜110点台ですので、学部の性質を考えても英語で稼ぎきって、他で大きく点数を落とさない、というやり方が最善でしょう。

過去問が2〜3年分しかないため分析も大変になりますが、これは受験生全員が同じ条件です。共通テストなど対策方法が明確で取りやすい部分を確実に取っていくことを忘れないでください。

| 模試一覧 | |

|---|---|

| 5月 | 河合全統マーク模試 |

| 9月 | 河合全統マーク |

| 10月 | 河合共通テストプレ 駿台共通テストプレ |

青山学院大学は共通テストの点数が必要となっています。そのため、共通テストを利用する大学の併願も可能であり、共通テスト利用入試も使いやすい受験スタイルだと言えるでしょう。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| おすすめの併願先:立教大学 |

| 共通テストを使わない:明治大学・学習院大学 |

| 共通テストを使う:日本大学・駒澤大学 |

立教大学は青学と雰囲気も近く都心にキャンパスがある上、入試形式に関しても英語において共通テストの点数が必要と似ています。方式や日程が複雑な青学と比べると、立教はすべて全学部日程のみな上、文系の歴史選択なら4日程以上から選べるため、入試のスケジュールも組みやすいです。

経済学部など共通テストを使わない学部を受験する場合、明治や学習院がおすすめです。また、MARCHレベルより下の大学のほとんどが独自試験のみで受験可能なため、安全圏の大学・滑り止めの大学を選ぶ際あまり考える必要はありません。

ほとんどの学部で共通テストの点数が必要なので、少なくとも75%、できれば85%近くの点数で共通テスト利用入試を突破できる大学がおすすめです。MARCHレベルの共通テスト利用は8割以上や9割近く必要なので、共通テスト利用で確実に合格することは難しいですが、日東駒専レベルなら日大や駒澤大だと〜75%くらいとなるので、日東駒専レベルの大学に合格できると良いでしょう。

青山学院大学の配点・科目(理系)

青山学院大学の配点は学部によって大きく異なっていると述べましたが、ここでは理系の学部に着目して話を進めていきます。

| 理工学部電気電子工学科(個別A方式) | |

|---|---|

| 外国語の独自試験 | 150点 |

| 数学独自試験 | 150点 |

| 理科独自試験 | 150点 |

目標点数

今回例に挙げるのは、理工学部電気電子工学科(個別A方式)です。

*選択科目間の得点調整あり

| 例年の合格最低点(例:理工学部電気電子工学科の個別A方式) |

|---|

| 2022年度:267/450点(59.3%) 2021年度:268/450点(59.6%) |

過去2年の合格最低点はこのような形で、おおむね6割台で安定しています。学科が変わると点数も変わるため、詳しくは上記リンクから公式サイトを確認しましょう。

| 目標点の例(理工学部電気電子工学科の個別A方式) |

|---|

| 外国語:120/150点 |

| 数学:105/150点 |

| 理科:95/150点 |

ここ2年は6割の平均点ですが、入試形式が変わる前は7割ほどになる年もあったため、目標点はおよそ7割の320点としました。

特に英語を得点源にできた場合、安定した得点が可能になると考えられるため、英語の目標点は他教科より高めに設定してあります。合格のためには出題範囲を分析しておくことが大切なため、分析した上で勉強を積み重ねるのが良いでしょう。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| おすすめの併願先:明治大学、中央大学、芝浦工業大学、工学院大学など |

青学の理系学部の場合は、共通テストを利用しない入試形式も比較的あるため、併願校の選択肢も増えます。おなじMARCHレベルであれば明治大学や中央大学は理系研究も充実していますし、芝浦工業大学などのいわゆる「四工大」と言われる層であれば併願にもちょうどいいでしょう。

青山学院大学に合格できる!

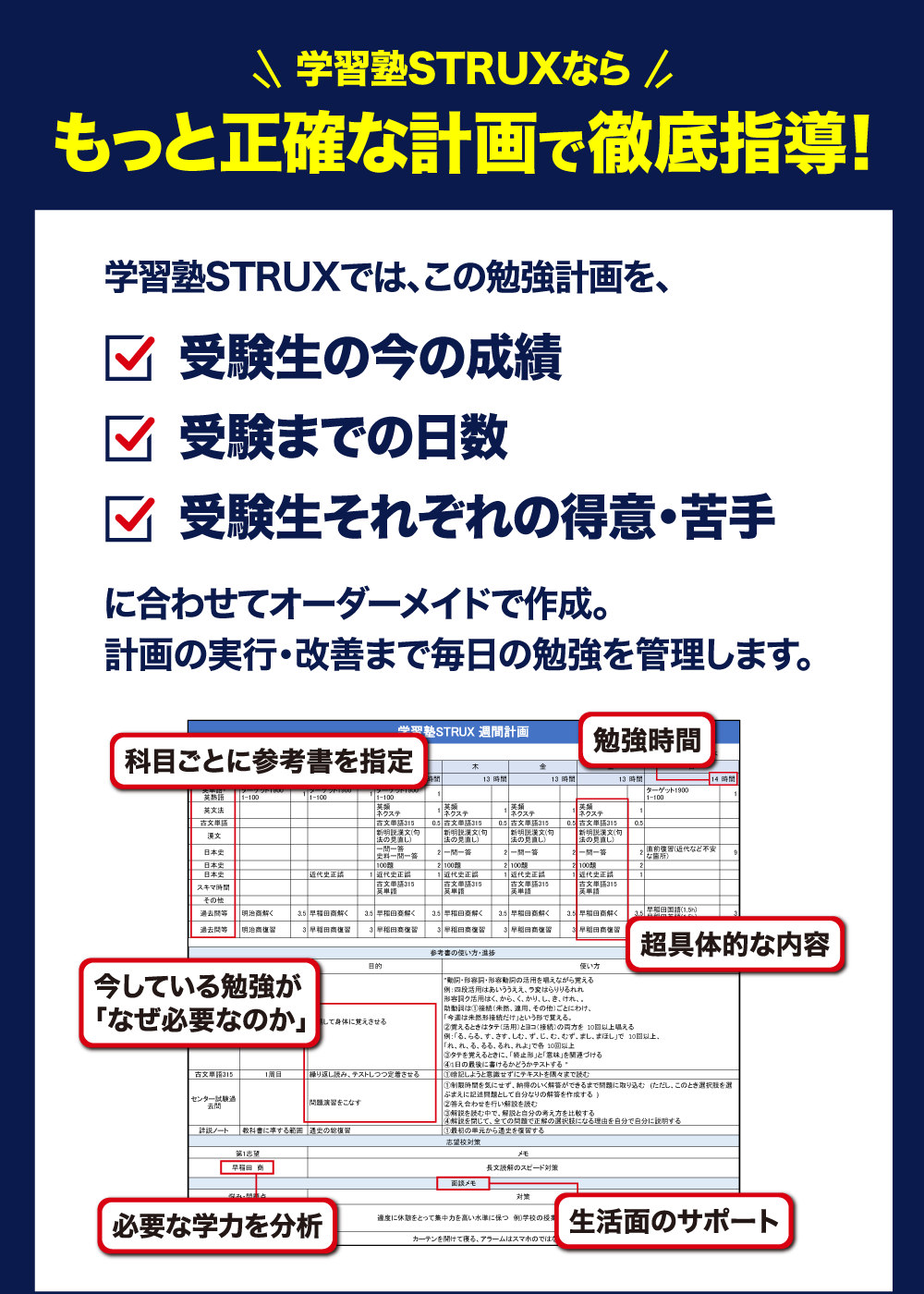

STRUXのオーダーメイド計画で

不安なく受験勉強に取り組もう

「ネットで勉強法を調べているけど、いまいちしっくりこない…」

「調べた勉強法で取り組んでいるけど、レベルが合っているか不安…」

そんな悩みを抱えていませんか?

この勉強法サイト「ストマガ」を監修している学習塾STRUXでは、東大・早稲田を中心とした講師陣が「あなたにあった」計画を作成します。

受験から逆算した年間計画をもとに毎日の勉強計画を作成し、「毎日の勉強で悩まない」個別指導塾です。

勉強計画はゴールだけ決まっていても立てられません。志望校への勉強法がわかったら、「自分はどのレベルから始めるか?」を決める必要があります。

学習塾STRUXでは、この「現状の学力」を分析し、志望校に必要な学力との差から年間計画を作成。

計画が遅れてしまっても、必ず毎月修正して、その時期その時期で最適な計画にします。

だから、安心して「あとは勉強するだけ」にできます。

まずは無料体験を受けてみてください!

無料体験では、この記事でも紹介した

□ 年間計画

□ 参考書リスト

に加え、学習塾STRUXで実際に作成している

□ 週間計画

のサンプルもお渡しします。

実際に現状の勉強状況や模試などから現状の学力を判断し、志望校との差を出して計画を作成するので、「これさえ見れば勉強をすぐにスタートできる!」という内容になっています。

もちろん、持っている参考書や学校教材を盛り込むことも可能です。完全無料で、オンラインでも受講可能!

全国からのご参加、お待ちしています!

STRUXってどんな塾?