この記事では日本史論述の演習の仕方を解説します。「論述ってなんか難しそう……」といった漠然とした不安から、「問題の解き方について教えて欲しい!」とか「過去問の使い方について教えて!」といった実践的な質問まで全てを解決していきます!

- 案件

日本史論述の勉強法がわかりません。

日本史論述の勉強法がわかりません。

戦略1 論述の重要性を知ろう!

戦略1 論述の重要性を知ろう!

皆さんもこのように思っていませんか?もちろん、普通の選択問題や短答問題を正解することも重要です。しかし、それらの問題はある程度の対策をしてしまえば、暗記した知識で解けてしまうから、上位層では差がつきにくいのです。

いっぽう、論述は暗記だけでは解けませんし、その分対策した人と対策をしていない人の差が出やすいのです。

戦略2 日本史論述の解答ポイント

戦略2 日本史論述の解答ポイント

(a)問題の形式とは

問題の形式とは、どのような問が立てられているか、ということです。よくあるものとしては、「説明せよ」とか「変化を述べよ」、「違いを述べよ」などですね。

これらの問題文を正確に読み、問題で問われていることのみに答えることが論述では非常に重要です。

意外と問題にきちんと答えるという事が出来ている人はいないんですね。東大を受ける高校生でさえ、問題に答えられていない、外した解答が多く存在するんです。

そうなんです。当然ながら、問題にきちんと答えられていない解答には点数は入りませんよね。日本史の論述試験は知識があっているだけではダメなんです!

よくある問題の形式と、その解き方を覚えておきましょう。

①「説明せよ」

例えば、「寛政の改革について説明せよ。」という問題があったとしたら、制限字数の中で、多面的に政策を説明しなければいけません。多面的というのは、たとえば農村政策だけで終わってしまってはダメだと言うことです。農村、都市、思想など様々なことについて述べましょう。もし字数が多い設定ならば、改革が与えた影響なども述べると良いでしょう。

②「変化を述べよ」

例えば、「江戸時代後期の農村政策の変化について述べよ。」という問題があったら、ある事件や政策で、何がどのように変化したかを述べなければなりません。その際、ポイントになっている事件や政策を実施する前の状態を記述しないと以前の状態との変化が分かりませんから、論述としては不十分です。

③「違いを述べよ」

例えば、「寛政の改革と天保の改革の違いについて述べよ。」という問題があったら、2つの政策を並列させるだけではいけません。比較する事項のみを抜き出し、項目ごとに違いを説明します。例えば、「農村政策に違いはあったのか?」とか、「改革の結果はどうだったのだろう」など、様々な項目で比較します。共通点などを述べていると字数が足りなくなってしまうため、注意が必要です。

(b)文章構成力

このような心配をしている人もいるのではないでしょうか?結論から言えば、論述に文章のうまさは全く必要ありません。しかし、論理の通った読みやすい文章を書くことは必要です。つまり、小説のような素晴らしい文章は必要ないですが、論理構成を意識して、読みやすくしておく必要はあります。

気をつけるポイントとしては、

- 主語・述語が一致している。

- 1文が100文字以上になるなど長すぎない。

- 時代順に記述したり、比較する項目ごとに記述するなどのことに気をつけている

などが上げられます。これらに注意しながら文章を組み立てましょう。

戦略3 演習の仕方

戦略3 演習の仕方

ここからは実際にどのように演習を積んでいくのか解説します。

(a)調べながら解いてもいい?

こんな解き方は入試直前の本番を想定した訓練の時だけで十分です。それまでにいたる、実力を養成する段階では教科書や資料集など、ありとあらゆる手段を使って調べましょう。論述の演習をする上でまず意識するのは戦略2で言ったような、問題の形式に正しく答えられるようになることです。その練習をしたいのに、知識があやふやなままで解いていても何の練習にもなりません。正しい知識を論述の解答用紙に正しく並べられるようにしましょう!

また、教科書の表現を覚えることも有効な勉強法です。教科書は歴史事項をうまくまとめて説明してあるので、論述のお手本になります。問題で使った部分には線を引いておき、後で見直すことで教科書の表現を覚えてしまいましょう!

(b)時間は計るの?

実力を養成する段階では、本番のような時間制限は気にしなくて大丈夫です。自分が最良と思う解答ができるまで考えましょう。

意外とそうでもないんです。時間をかけても自分が意識できていなかったポイントは必ずあります。最良と思った解答を添削されることで、自分が本当にできていない部分が見つかります。

(c)復習は必要?

戦略4 添削の仕方

戦略4 添削の仕方

(a)添削はしてもらうべき?

確かに、先生にわざわざ頼むのはちょっと面倒くさいですよね。しかし、添削してもらわなければ自分のできていないポイントを見つけることはできません。できていないことをできるようにすることで自分の実力は伸びていきます。積極的に先生を活用しましょう!

(b)自分で添削する?

自分で添削することが必要な理由としては、本番の入試では自分の答案を添削してくれる先生はいないということがあげられます。ですから、入試の制限時間内に自分で解答を洗練し、よりよい答案を練る必要があります。

もし、自分で添削する訓練が出来ていなければ、入試で自分の解答を改善する事はできませんよね。

自分での添削の仕方は以下の通りです。

- 自分の解答を見て、問題の形式に正しく答えられているか確認する。

- 歴史的事項は正しいか確認する。

- 誤字脱字がないかや記述のルールは守れているか確認する。

戦略5 対策の時期

戦略5 対策の時期

(a)成績上がるまでかかる時間

論述の力がつくのには少なくとも数ヶ月はかかります。入試直前になって焦ることがないように計画を立てましょう!

論述の勉強を始める前に日本史の知識もある程度つけておきたいですし、他の科目との兼ね合いもあるので、論述の対策は高校3年に入ってからで大丈夫です。特に、高校3年の夏休みからは力を入れて取り組みましょう!

(b)普段の学習で気をつけること

教科書での勉強を大事にする

日本史においては、教科書は論述の基礎となる情報の宝庫です。普段の学習から教科書を読みましょう。読むタイミングとしては予復習時やテスト勉強での流れの確認など様々なシーンが考えられます。電車の中などでも読めますよね。単語の記憶だけにとどまらないようにしましょう!

共通項や違いを意識する

日本史の勉強をしていく中で、様々な共通項や違いが出てきます。授業を聞いているときに、他の時代と頭の中で比較しながら聞くことだけでも、論述に通じる力がつきます。

戦略6 過去問の使い方

戦略6 過去問の使い方

(a)過去問はどれくらい解くの?

(b)他の大学の過去問

戦略7 おすすめ参考書

戦略7 おすすめ参考書

段階式日本史論述トレーニング

この参考書は小論述から中論述、大論述とステップアップして勉強していける構成になっています。最初に述べた、問題の形についても解説してあるので論述の勉強を始める人にはおすすめの1冊です!

東大日本史問題演習

東大受験生におすすめなのはこの1冊。とにかく解説が詳しく、東大の問題の傾向なども抑えて構成されています。東大を受験する人には必ず解いてほしいです!

まとめ

まとめ

- 問題の形式を意識して問題を解こう!

- 自分でも添削できるように練習しよう!

- 教科書が論述の基本!覚えるくらいまで読もう!

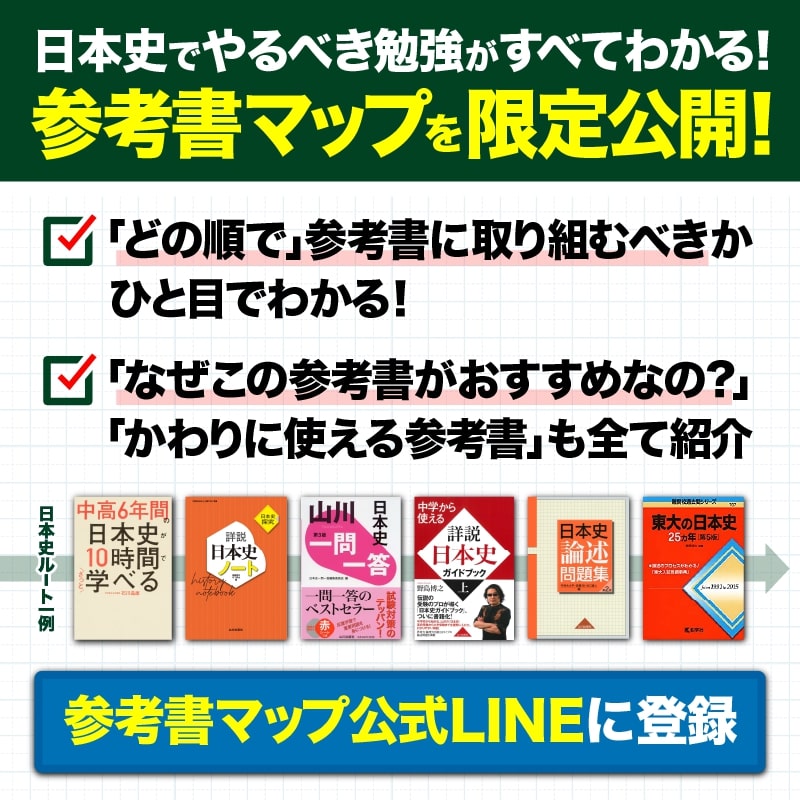

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば日本史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る【ストマガ読者限定】

10日間で大学受験の計画を立てる!

ストマガLINE集中講座

勉強法を読んで理解できたけど、結局どういうペースで勉強すればいいかわからない、という状態では不安になってしまいます。

こちらのLINE講座では

- 受験のプロがやっている計画作成方法を10日で配信

- 毎月のおすすめ勉強内容や合格のポイント定期配信

- 計画作成用ワークシートを限定配信

しています。

友だち追加これさえ登録しておけば、自分にぴったりの計画を作成することが可能!受験についての情報、勉強の注意点もすべてわかるので、

ぜひ、受験当日までの勉強のペースメーカーとして活用してください。

ストマガを監修する学習塾STRUXとは?

学習塾STRUXは

毎日の勉強を「分析」「改善」し、

完全個別で「指導」する塾。

「計画を立ててもその通りに勉強できない」

「参考書の使い方を間違っている気がする」

「参考書の使い方を間違っている気がする」

そんな悩みを無料体験で解決しませんか?

- 年間計画

- 週間計画

- 参考書リスト

を学習トレーナーが作成します!

無料体験の詳細はこちら!保護者の方向け!公式メールマガジン

大学受験は複雑で、子どものために何から始めればいいのか、何をやってあげればいいのかわからない……

そんな方向けに、「とりあえずこれさえ読めば大学受験がすべてわかる!」というメール講座がスタート!毎日送られるメールを読むだけで、受験に向けて保護者がやるべきことがすべてわかります。

メール講座の詳細を見るストマガYouTubeチャンネルもチェック!

ストマガのYouTubeチャンネルでは、今日から役立つ効率的な勉強法や、受験に関する知識をわかりやすく配信中!大学の傾向分析や計画の立て方、各科目の勉強法だけでなく、ストマガで振れられない時期ごとの勉強法もチェック!

監修者|橋本拓磨

東京大学法学部を卒業。在学時から学習塾STRUXの立ち上げに関わり、教務主任として塾のカリキュラム開発を担当してきた。現在は塾長として学習塾STRUXの運営を行っている。勉強を頑張っている高校生に受験を通して成功体験を得て欲しいという思いから全国の高校生に勉強効率や勉強法などを届ける「ストマガ」の監修を務めている。