「世界史の用語集を買うように!」と先生から言われて、実際に買って使っている人も多いのではないでしょうか。でも、その用語集、「正しく」使えていますか?世界史の用語集の使い方を間違ったまま放置していると、勉強時間を大きく無駄にしてしまいます。この記事では、用語集を正しく使って、世界史を得意にするための「用語集の使い方」を紹介していきます。

世界史の「用語集」ってどういうもの?受験に必要?

早稲田大学や慶應義塾大学、また国公立でも上位の大学を目指している人であれば、世界史の用語集を持っている人も多いのではないでしょうか。

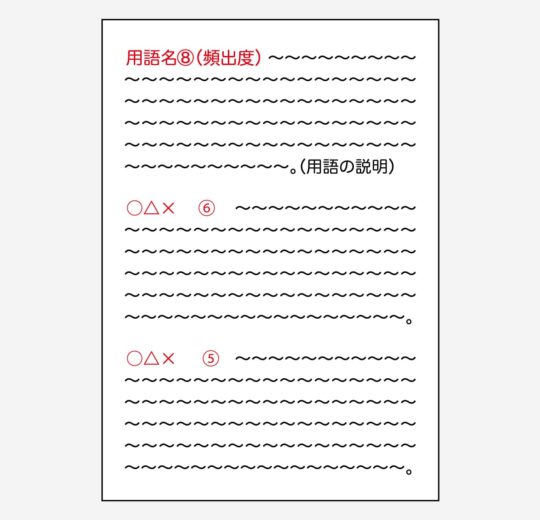

世界史の用語集の基本的な構成は、下の図のようになっています。

難関大を志望する場合は、ぜひこの用語集を手元に置いて受験勉強をしてほしいのですが、それは次の2つの理由があるからです。

①用語の頻出度が分かるから

用語の隣には数字が書かれています。これは「この単語が何種類の教科書に載っているか」を示しています。この数字が高ければ高いほど、大学受験の世界史においては重要な単語となります。もちろん、入試で問われることが多いのも、この数字が高い単語です。

数字の大きい単語を優先して覚えていくことで、受験勉強を効率的に進めることができます。

②用語の解説が載っているから

用語集には、各単語の詳しい解説として、「なんでこの戦争が起こったのか?」「この制度って具体的にどんな内容だったの?」といったことを説明してくれています。授業の説明や、問題集の解説でよく分からなかった内容を理解するのにピッタリです。

しかしいざ用語集を使おうとすると、「どうやって使えばいいの?」「頻出数字のいくつぐらいまで覚えないといけないの?」といった悩みが出てくると思います。次の章では、「用語集の正しい使い方」を解説していきます。

この使い方はNG!やってはいけない世界史用語集の使い方

【マルオの用語集の使い方】

- 用語集の重要そうな説明に蛍光ペンで線を引きまくる。

- 用語集で暗記を行う。(一問一答などは使わない)

- 用語集に載っている単語を全て覚えようとしている。

実は、これらの用語集の使い方はすべて「やってはいけない」勉強法です。

世界史の用語集にはたくさんの用語が載っている分、完璧にすれば受験はバッチリ!と思ってしまいがちですが、実際は用語集を使いすぎることで「効率の悪い」勉強になってしまうことが多いんです。

ここからは正しい用語集の使い方をお伝えしていくので、しっかり守って取り組んでください。

世界史の用語集は「辞書」として使おう

まず大前提として、用語集は世界史の「辞書」として使いましょう。

たとえば、英語の授業で分からない単語があれば、英和辞典で意味を調べますよね?

それと同じように世界史でも「この法律ってどういう内容なのかな?」「この戦争ってどんな内容だったのかな?」というような疑問を解決するのが、「用語集」です。

わからない単語が出てきたときの「辞書」として用語集を使う!

問題集や普段の授業はもちろんですが、とくに過去問演習に取り組んでいるときに、知らない単語が出てきたらぜひ用語集で調べてください。

過去問で出てきて、かつ用語集に載っている単語ということは、自分が受験する大学の入試でも改めて出題される可能性がある、ということです。逆に言えば過去問で出てきた単語でも、用語集に載っていなければその単語が聞かれる可能性は低くなります。

過去問で出てきた知らない単語で、用語集で調べて載っているものは覚える、といった使い方をすると非常に効率よく点数をアップさせることができます。

用語集を「暗記」には使わない

このように、世界史の用語集はあくまで「辞書」として使って、一問一答教材のように暗記のためには使わないようにしましょう。

用語集で暗記しようとしてはいけない理由は2つあります。

① 世界史の用語集は「覚える作業」に向いていない。

用語集は、そもそも暗記する作業に向いている教材ではありません。

暗記は「単語を隠して覚えているかテストをし、これを何度も繰り返す」ことで身につきます。

用語集は問題形式でもなければ書き込み式でもないので、暗記するという目的には向いていないのです。

あくまで用語集は用語で忘れていたものを調べたり、過去問に出てきた知らない単語を確認するために使うもので、決して、暗記のための教材ではありません。蛍光ペンなどで線を引いている人は要注意!線を引いて覚えた気になってしまいがちです。

必ず「知識を定着させる」勉強は、一問一答などの教材を使いましょう。過去問で出てきた単語を覚えるときも、覚えるべき単語を1つのノートにまとめておいて、覚えたら消すようにしておくことで、覚えるべき単語を絞ることができます。

一問一答などを使った暗記については、こちらの記事で解説しています。

② 用語集で覚えることで情報が分散する

また、暗記が重要になる科目は、「情報の場所を一つの場所にまとめること」が大事。

試験中に「この問題、用語集で覚えたような気がするけど、直前はノートばかり見ていたから忘れてしまった!」なんてことになってはいませんか?

世界史はただでさえ暗記量が多い科目です。試験中はたえずその知識を頭から引っ張りだしていく必要があります。

そのため、情報はできるだけ、一つの場所にまとめてシンプルに覚えた方がいいのです。

あまりにも多くの教材を使ったり、色々な教材に蛍光ペンで線を引っ張って暗記したりしてしまうとかえって混乱してしまいます。

やはり、先ほど説明した通り、覚えるべき単語だけ別のノートに書き出しておいて、暗記ではそちらを使うのがおすすめです。

用語集で出てきた「覚える単語」はノートに書き出して覚える!

用語集に載っている単語はどこまで覚えればいい?

用語集で一番多い悩みは「結局、どこまで覚えればいいのか?」という問題でしょう。

「早慶に受かるなら頻出度1の単語まで覚えないといけない」「赤字の用語だけ覚えてれば十分」などと、いろいろなことが言われていますが、いずれにしても「全部の単語を覚える必要はまったくない」ということを忘れてはいけません。

さきほども述べた通り、用語集は、「よくわからない単語」を調べるためのもの。用語集に載っているからといって、その単語を覚えるべき理由にはならないのです。

教科書や問題集、過去問で出てきた単語のみ、「覚えるべき単語」として書き出して覚えていきましょう。

このときに覚えるべき単語として書き出したものでも、頻出度が高い単語のほうが覚える優先度は高く、頻出度が低い単語は最悪忘れても大丈夫、くらいのつもりでいたほうがオススメです。

確かに、早慶の入試問題では、頻出度1や2の単語が出ることもあります。

しかし、そのような問題を解ける人は多くないので、この問題ができなかったからといって差がつくことはありません。実際に差がつくのは、頻出度4〜5くらいの単語であったり、教科書レベルの簡単な単語の「流れや原因の理解」のほうだったりします。

あくまで用語集は、「意味を調べるための教材」として使いましょう。

おすすめ世界史用語集3選

最後に、3種類の用語集について特徴を説明しておきます。

- 世界史用語集(山川出版社)

- 世界史用語集ちゃーと&わーど(駿台文庫)

- 必携世界史用語(実教出版)

最も有名で、ほとんどの人が使っているのが山川出版社の『世界史用語集』で、基本的にはこの用語集を持っていればいいでしょう。大きな差はないので好みのものを持っていればよいですが、網羅性が高く、教科書に準拠していることから山川出版社のものが一番おすすめです。

3冊それぞれについて、簡単に解説していきましょう。

『世界史用語集』(山川出版社)

言わずと知れた用語集の鉄板で、教科書順に単語が掲載されています。解説も充実しているのでとりあえずこれを買っておけば、大丈夫でしょう。

山川出版社の用語集はこんな人におすすめです。

- おすすめ度:★★★★★

- 山川出版社の教科書を使っている人

- ハズレを避けて王道の用語集を使いたい人

- 頻出度まで詳しいものがほしい人

『世界史用語集ちゃーと&わーど』(駿台文庫)

駿台が出しているこの用語集の特徴は、図表が充実していること。各時代の流れを整理した表や、地図が載っています。その代わり収録語数は少なめなので、用語集としての役割よりも単語の暗記として使えるものです。

- おすすめ度:★★★☆☆

- 単語と一緒に歴史の流れも理解しておきたい人

- 地図もちゃんと頭に入れておきたい人

- MARCHレベルや旧帝大レベルまでの入試しか受験しない

『必携世界史用語』(実教出版)

この用語集は収録語数が7700と多く、おすすめした山川出版社の5600単語と比べても圧倒的です。収録語数が多い分誤植が多いこと、また使っているうちに気が滅入ってしまうかもしれないことに注意しましょう。

- おすすめ度:★☆☆☆☆

- 世界史がすでに得意で、ニッチな単語まで詳しく押さえておきたい人

- 基本的な単語はすでに問題なく入っている人

- 早稲田・慶應などの最難関大学で高得点を狙いたい人

まとめ

最後に今回の記事で学んだことを復習しましょう。

- 用語集は「辞書」として使う

- 過去問で出てきた世界史の単語を用語集で調べて、用語の理解をしつつ暗記するかどうか判断しよう

- 用語集すべての単語を覚える必要はない

- 過去問や問題集で出た単語だけを覚えればいいので、用語集を使って暗記をしないこと

- 山川出版社の用語集が総合的におすすめ

- 教科書準拠で難易度の高い単語も掲載されているので、バランスよく使える

用語集を正しく使って世界史の成績をアップさせていきましょう。

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば世界史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る