これで覚えられる!世界史の暗記方法Q&A

世界史を「覚えられない!」という人は多いですが、何を覚えられないのかによって対策は変わります。暗記術の紹介の前にまず、世界史の何を覚えられないのかを分析しましょう。

世界史の「覚えられない」は、主に4種類あります。

- 「用語」が覚えられない

- 「用語の内容」が覚えられない

- 「年号」が覚えられない

- 「場所」が覚えられない

ひとつずつ解説していきましょう。

世界史の覚えられない①:「用語」が覚えられない

「マルクス=アウレリウス=アントニヌス」や「冒頓単于」などの用語が覚えられないパターンです。

「言葉は覚えてるけど書けない……」

「ルイ○世とかが多くて、こんがらがる!」

こういったものも含みます。

世界史の覚えられない②:「用語の内容」が覚えられない

突然ですが、

「ウェストファリア条約の内容を述べよ。」

と聞かれて、答えられますか?

ここで、まるおくんのように「なんだっけ…?」となってしまうのがこのパターン。単語は知っているけど、その中身まで暗記してない・暗記できないパターンです。

世界史の覚えられない③:「年号」が覚えられない

3つ目は、年号や出来事の順序が覚えられないパターン。このパターンは、一番苦しんでいる人が多いのではないでしょうか。

戦争の起こった年、条約が締結された年などが覚えられない人はたくさんいます。

共通テストでも「この出来事と同じ時期に起こった出来事を選びなさい」といった設問が出題されるので、年号を覚えるのは必須です。

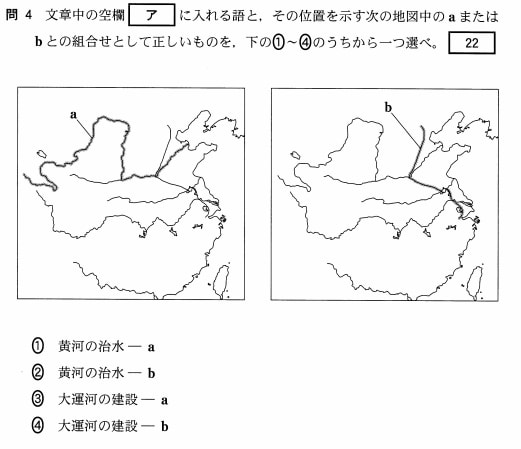

世界史の覚えられない④:場所が覚えられない

地図問題でいつも間違えてしまう人は、このパターンです。視覚的な情報を暗記しないといけないので、中々覚えづらいですね。地図問題も共通テストでよく出題されます。

これらが世界史の「覚えられない」です。覚えることはたくさんあるけれど、その種類は上に挙げた4種類だけ。

つまり、この4種類を覚える暗記法を押さえてしまえば、世界史で覚えられないものはありません。

続いてはこの種類別に覚え方を解説していきます。

「タイプ別」効率的な世界史の覚え方!

種類別の覚え方を解説する前に、全種類に共通する覚え方の鉄則をお伝えします。

その覚え方の鉄則はずばり、「繰り返しやること」!

ただし、正しい覚え方・コツを意識して繰り返すのが大事です。

多くの方は間違った覚え方をしています。

たとえば、英単語の覚え方などでも共通ですが、同じ50個の単語を覚えるとして、

- A:毎日別々の単語を、1日に10個ずつ

- B:毎日同じ単語を、1日に50個

なら、「B」の方が記憶に残ります。その理由は科学的に実証されていて、何度も繰り返し覚えたものは短期記憶から長期記憶に移行して思い出しやすくなることがわかっています(これを「リハーサル効果」といいます)。

Aだと、1つの単語を1日しか目にしていないから、繰り返しの回数が1回だけです。Bの方法は、1日に見る単語の量はAの5倍あって一見大変そうですが、5日間同じ単語に触れるので、繰り返す回数はAの5倍です。

だから、5日目に見た時は絶対Bのほうが覚え具合がいいはずです。

このように「正しい方法で繰り返しやること」が暗記の鉄則です。多少時間はかかりますが、そのぶん「時間に見合った効果」をしっかり得ることができます。

他にもこういった覚え方をしている人は要注意です。

- 教科書をノートにまとめてから覚えている

- 太字にマーカーを引いて覚えている

- 一問一答をただ繰り返している

ひとつでも当てはまる人は、ここから解説するので注意して続きを読んでみてください!

それではこの鉄則を踏まえたうえで、具体的な覚え方を解説していきましょう!

世界史の「用語」「用語の内容」の覚え方:用語の周辺知識も暗記しよう!

まずは、「用語」が覚えられない、「用語の内容が覚えられない」から解説していきましょう。

「用語」が覚えられないのは、単純に「覚える」作業を怠っているから、という場合がほとんどです。

一問一答や問題集をやらなかったり、教科書だけで暗記しようとしていたり。人によって、定着度は変わりますが、一問一答を3〜4周もすれば、だいたいの用語は頭の中に入っているはずです。

ノートまとめはしたけど、まとめただけで満足していませんか?

ただし、この「何度も繰り返す」だけでは、実は用語自体は覚えられても、問題を解けない、ということがほとんどです。

世界史の勉強をするときに、いきなり一問一答を使って単語を覚えようとしていませんか?

一見良さそうに見えますが、じつはいきなり一問一答からスタートするのはおすすめしません。

なぜなら、一問一答は用語と意味だけが書いてあるため、いきなり一問一答からスタートすると、用語の背景などを全く考えず、ひたすらその用語「だけ」を覚えようとしてしまうからです。

先程の「ウェストファリア条約」の例だと、条約の内容がたくさんあり、ひとつひとつを覚えていくのは大変です。しかし、それぞれ「なぜその内容が盛り込まれたのか」という理由があり、この理由と紐付けながら覚えることで整理して覚えやすくなります。

ただ「~は~の領土になった。」「~という制度ができた」だけでは、その情報単体なので忘れがちですが、それぞれの内容に理由がつくことで覚えやすくなるのです。

そう思われるかもしれませんが、実際は逆。

例えば、Xという歴史的出来事について

A:「うーん、なんでXが起こったのかな?よくわからないけどXが起こったことは覚えておこう」

B:「Y政策の影響で、Xが起こったのか。そしてそのXの影響で、Z戦争が起きたのか」

どちらの方がXという出来事を記憶しやすそうですか?

答えは「B」。Bの覚え方では、Xは下の図のように別々の出来事と関連しているため、「Xって何なの?」ということが理解しやすいからです。

理解しやすければ、暗記もスムーズになりますよね。そして何より実際の入試ではこういった用語同士のつながりや背景、用語の内容が聞かれるので、点数にもすぐにつながります。

教科書の太字だけを意識的に覚えたり、いきなり一問一答を使って勉強したりするのが非効率なのは、背景を頭に入れない暗記法だからということです。

そのため、「用語」「用語の内容」が覚えられない人は、今から紹介するサイクルをおすすめします。

- Step1

- 通史を理解する。

- Step2

- 穴埋め形式の問題集をやる。

- Step3

- 問題集で志望校に合わせた演習をしながら、並行して一問一答を何度も繰り返す。

ひとつずつ見ていきましょう。それぞれのステップの最後には、【いつ】【どのくらい】【何を】勉強すればいいのか?がわかるカリキュラム記事も紹介しているので、具体的な学習の参考にしてくださいね!

Step1.通史を理解する。

まずは、単語を覚えようとするのではなく、通史をして歴史の流れをつかんでください。

序盤にお伝えした世界史の「背景」になる部分で、この通史が世界史勉強の骨組みになります。

通史は「全体像を大まかにつかむ」→「細かい部分を詰める」の流れで勉強するのが効率的です。

この時は、「単語を覚える!」というつもりではなく、全体の流れを組み立てていくイメージで勉強をしていきましょう。

「通史って何?」という人は、まずこちらの記事で世界史の流れのつかみ方を知りましょう!

これらの記事をよんで、「何がなぜ起こったのか」、ということを意識して通史を行っていきましょう。

通史を入れるときには、参考書を使うよりも映像授業を使うのがおすすめです。

映像授業であれば独学でもペースを維持しやすいですし、何より地図などを使って流れから説明してもらえるため、より通史をイメージしやすくなります。

家庭教師のトライさんが配信している「Try IT」では、無料で授業を受けることができます。歴史の流れもていねいに、画像などを使いながら説明してくれているためおすすめです。

Step2. 穴埋め形式の問題集をやる。

次は、「暗記をする」ステップです。暗記とは言っても、いきなり一問一答を使うのではなく、流れもわかる穴埋め形式の問題集を使って暗記をしていきましょう。

たとえば『詳説世界史ノート』は、教科書の内容に沿って基本的な用語を穴埋めで理解できるようになっています。

教科書ほど文章量も多くないため、2〜3ヶ月で流れの中で単語を覚えたり、映像授業などを視聴しながら並行して単語を覚えていくのにぴったりです。

Step3. 問題集で単語演習をする。

穴埋め形式の問題演習が一通り終わったら、志望校の出題形式に合わせた演習をしながら、一問一答で細かい単語を覚えて仕上げましょう。

志望校別の演習とは、「私立大なら記号問題」「国公立大なら論述問題」が基本です。

詳しい勉強の仕方は、こちらの記事でチェックしてください。

このときももちろん、「なぜその出来事が起こったのか?」「なぜその人物はそんなことをしたのか?」ということを意識しながら問題集を解き進めて下さい。

そして、演習と並行して必ず「一問一答」を使いながら演習しましょう。

穴埋め形式だけでは覚えられる単語に限界がありますし、何より繰り返さないと忘れてしまいます。一度穴埋め形式で流れを覚えているので、その流れを思い出しながら一問一答を繰り返すことで入試までに単語を固めていきましょう。

一問一答問題集の使い方は次の通り。

- Step1

- 単語を赤シートで隠して、思い出せるかテストする

- Step2

- 1ページ取り組んだら思い出せなかった単語に印をつけて覚え直す

- Step3

- そのページの印つきの単語をもう一度覚え直し、覚えられるまで繰り返す

せっかく単語を隠して覚えられる一問一答を使うので、基本的には英語の単語帳等と同様に単語を隠しながら覚えていきます。

一問一答によっては単語ごとに頻出度やレベルが分かれています。初めからすべての単語を覚える必要はないので、現状の覚え具合や志望校によって段階的にレベルを上げていくのがおすすめです。

一問一答は何より「繰り返す」ことが大事なので、基本的には書かずにテストを繰り返せばOKです。

なんども繰り返し単語を書いて覚えた気になっても、「単語は見たことあるけどどういう出来事だったか思い出せない…」となってしまうので、出来事から単語を思い出すテストが最重要です。

ただし、漢字の用語(中国史、朝鮮史などの用語)は、間違いやすいため「必ず一度は書く」ことをおすすめします。

一問一答の参考書について、選び方と使い方はこちらでも解説しています。

世界史の「年号」の覚え方:語呂合わせで暗記しよう!

年号が覚えられない原因も、先程の「単語」と同じく、ただ「年号だけで」覚えようとしているから。「18xx年に~が起こった」だけでは、やはり覚えにくいです。

ちゃんと「教科書」や『ナビゲーター世界史』などを読んでいけば、なぜその出来事が、その順番に起こったのか、が分かるはずです。

基本的には「出来事が起こった順番」が覚えられていれば、ほとんどの問題は解けるようになっているので、まずは歴史の流れを正確に覚えるようにしましょう。

具体的な年号が必要になるのは、私立大などで出来事の起こった年代が詳しく聞かれる時です。

例えば、

問.次のA~Dの出来事の中から15世紀のものではないものを選べ。

(間違った選択肢は、14or16世紀など近い年代のことが多い。)

問.次のA~Cの出来事を発生した順に並び替えなさい。

(共通テストや私大入試でも、形式は違えどほぼ同じように出題されている。)

このような問題が出てきた時は、一つ一つ年号を覚えていた方が、楽ですよね。

そのためにオススメなのが「語呂合わせ」で覚えること。

年号の語呂合わせの参考書としておすすめなのが、『世界史年代ワンフレーズnew』です。

イラストと共に、年号の語呂合わせがたくさん紹介されています。

しかも、”ひとつ”(111なのか112なのか)や”むっつ”(6なのか62なのか)といった、音だけ聞くと紛らわしい年号がなかったり、インパクトが強い語呂など、覚えやすい工夫もなされ、年号の重要度ちゃんと分けられているので、非常に使い勝手がいいです。

ノートの年号が書いてある場所などに、紹介されている語呂合わせを書き込んでいくのがいいでしょう。

通史を復習する時に、この語呂合わせも一緒に覚えてしまえば大丈夫です。

歴史の「順番」だけでいえば、歌で覚えるのもOKです。

中国王朝など歌で覚えやすいものは活用していきましょう。

あくまで全員が年号を細かく覚えておく必要はないので、必要に応じて参考書を使って覚えましょう。

世界史の「場所」の覚え方

地図問題でいつも間違えてしまう人は多いですね。

こればかりは言葉で覚えることに限界があるので、地図帳や資料集を毎回こまめに確認しておくことで覚えていきます。

具体的には、通史の勉強中や一問一答・穴埋めノート・問題集や過去問に取り組んだときに、答え合わせとセットで地図中の場所を確認します。基本的には資料集に場所が合わせて載っているはずです。

- 王朝・国の場所や首都

- 戦いが起こった場所

- 植民地支配の状況

などは、資料集を使って場所を把握してほしい部分です。

これもすべてを完璧に覚えている必要はないですが、逆に文明の発達や王朝の興亡などにかかわる重要な地名は、場所まで正確に押さえておく必要があります。

そういった「重要な地名」は問題で問われている事が多いので、間違えた問題に出てきた地名と場所をリンクさせておくだけでも点数UPにつながるというわけですね。

これで覚えられる!世界史の暗記方法Q&A

最後に、世界史の暗記をもっと効果的に進めるため、よくある質問に答えていきましょう。

世界史の暗記って、スキマ時間にやっても大丈夫?

暗記はできればスキマ時間に終わらせたい、という人も多いかもしれませんが、世界史の暗記については「慣れるまでは机に座って、時間を取って取り組む」ようにしましょう。

少なくとも、穴埋め形式のノートが完璧になって、一問一答の基本レベルが問題なく答えられるレベルになるまでは、スキマ時間ではなくきちんと時間を取って取り組むのがおすすめです。

というのも、最初のうちは知らない用語や忘れていた歴史の流れを調べる事が多いから。

スキマ時間で暗記に取り組むと資料集や教科書に戻るのが面倒になってしまうので、基本的な単語が覚えられるまでは腰を据えて勉強しましょう。

ある程度覚えられるようになってきたら、電車の中や寝る前などスキマ時間に繰り返していけば大丈夫です。

世界史の用語暗記に適した時間ってある?

よく言われるのは「暗記ものは寝る直前にやった方がいい」ということですが、無理に夜にやる必要はありません。あくまで暗記は回数を重ねることが前提なので、時間にこだわらずとも回数を重ねれば、一日のうちのどの時間に取り組んでも覚えられます。

いつごろまでに、どのくらい単語を覚えていればいいの?

世界史の用語をいつまでに覚えていれば入試に間に合うのか?というのもよくある疑問です。

もちろん暗記なので直前まで覚えて点数を伸ばすことはできますが、基本的には入試の1ヶ月前には入試レベルの単語を9割以上覚えられている状態にしたいところです。

ここから逆算して考えると、高3の9月〜11月には一問一答の標準的なレベルの単語(3段階の真ん中)まで覚えておきたいですし、そのためには夏休みには一問一答を繰り返せる状態にしておかなければいけません。

こう考えると、夏休みの前半までには穴埋め形式の問題集は終わっておきたいですね。

まとめ

最後にこの記事のまとめを行いましょう。

- 用語、用語の内容は、それ単体で覚えようとしないこと。その用語の背景を理解しよう

- 年号の暗記は語呂合わせだが、順番を正確に理解しておくことが大前提

- 地図問題はその都度資料集で確認

世界史に限らず、そもそも暗記は地道な作業です。「自分は暗記が苦手なんだ…」と投げ出している人も、実は繰り返す回数が足りていないだけ、ということがほとんどです。

基本的な歴史の流れを押さえたら、できる限り何度も問題演習や一問一答のテストを繰り返して、用語を覚えていきましょう。

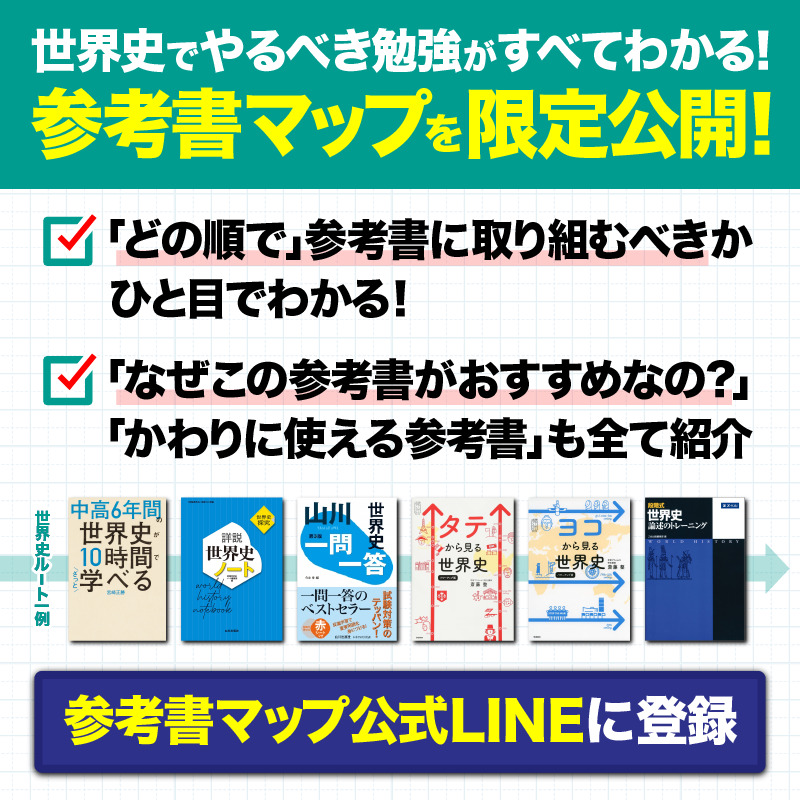

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば世界史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る大学受験に向けて本格的な勉強の仕方を知りたい場合は以下の記事を参考にしてください!