国公立大や難関私大の世界史で最も難しい問題といえば、やっぱり論述問題。「単語を覚えるのでさえ精いっぱいだったのに、論述なんて無理!」という人も多いのではないのでしょうか。とはいえ、論述問題が出るほとんどの大学は、配点も高く、ここで点数を取れるかで大きな差がついてしまうのも事実。この記事では、そんな論述問題でおさえてほしい鉄則をお伝えします。

世界史の論述ってどうやって解けばいいの?

まずは世界史の論述の「解き方」から見ていきましょう。

世界史の論述で受験生が一番悩まされるのが、「何を書けばいいのかわからない!」となること。

これを解決するためにやるべき、「世界史論述の鉄則」が、これからお伝えする3原則。

これを守って考えていけば、「何を書けばいいかわからない……」「文章構成がめちゃくちゃになる……」という悩みもなくなります。

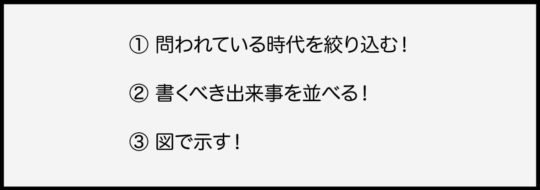

世界史論述の鉄則はこの3つです。

今回は、早稲田大学商学部の2016年の過去問を実際に見ながら、この3つの鉄則について確認していくことにしましょう。

(アメリカ合衆国と中華人民共和国について、)両国の国交正常化にいたる経緯と背景を100字以内で説明しなさい。

この問題だけを見ても、時代や具体的なできごとが書いていないため難しく感じるかもしれません。そういうときに3つの「原則」を使いながら考えていく事が重要になります。

① 問われている時代を絞り込む

まず初めにやるべきことは、解答に反映させなければならない時代の期間を絞り込むこと。

論述問題では具体的に「7世紀後半から10世紀前半まで」のように書いてあることもあれば、今回の例のようになにも書かれていないこともあります。

何も書かれていないときには、

- 国の名前

- 問題文の条件

に注目して考えるとヒントが見えてきます。

今回の例題であれば、国名に「中華人民共和国について」とあるので、中華人民共和国が成立した1949年以降の時代だとわかります。さらに、問題文に注目すると、アメリカとの「国交正常化」という条件がついています。米中の国交正常化は、ベトナム戦争やキューバ危機が終わって、日中の国交が正常化される時期と同時期、1970年代のニクソン大統領訪中の時期に起こっています。1949年以降においてこの2カ国の関係はこの1970年代前半で大きく変わることを知っていれば、このように国の名前や聞かれている条件をヒントに時代を絞ることができます。

今回は、この「経緯と背景」を書かなければいけないため、国交正常化される前、1950年代から60年代の動きを踏まえて書くことになります。

あくまで「経緯と背景」が聞かれているため、1970年代の国交正常化そのものの説明は必要ありません。時代を正確に把握するには、こういった「聞かれていること」を正確に読み取ることも求められます。

② 書くべきキーワードを並べる

次に、絞った年代の中で、書くべきことを洗い出します。

このとき、必ず問題文で問われていること「だけ」を洗い出すことがポイントです。

突然ですが、世界史の論述問題の「文字数」って、どうやって決めているか知っていますか?

世界史論述の文字数は、答案に書いてほしい要素の数によって決めていることがほとんどです。大学にもよりますが、だいたい20字前後で1つの出来事・要素について書かせることを想定して文字数を決めるところが多いでしょう。

逆に言えば、聞かれていない余計なことを書いてしまうと、それ自体で減点されずとも「必要なことを書き漏らす」可能性があります。

この事を考えながら問題を解くには、まずは必要そうなキーワードを並べて、聞かれていることに合わせて優先度を決めていくのがおすすめです。

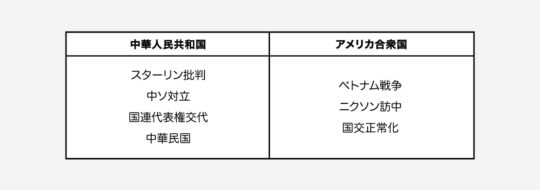

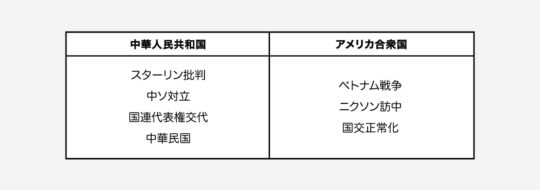

このようにキーワードの優先度を決めて、使うキーワードを厳選することがポイントです。

③ 図で示す

最後に、洗い出したキーワードを歴史の流れに当てはめて書いていきます。今回はあくまで「経緯と背景」が聞かれている単語だけ並んでいても点数は取れないことに注意が必要です。

今回の問題で言うと、このように各国の背景を整理することになります。

自分の中でいくつかの図表のパターンを持っておくと整理しやすくなります。

よくある図のパターンは次の2つ。

- 時代順に年表形式で並べていく

- 2つの国を比較しながら書いていく

あとは、これに従って文章を書くだけです。

解答例:スターリン批判以降ソ連と対立していた中華人民共和国と、ベトナム戦争長期化で社会主義国との関係改善を目指したアメリカの利害が一致し、大統領ニクソンの訪中、国連の代表権交代などを通し国交正常化に向かった。(100字)

この3原則は、字数がどれだけ増えても応用できるのが強みです。むしろ、東大のような大論述や難関国公立の200〜300字の論述では、問われる時代が広かったり、複数の国の関係や流れを整理したりする必要があるため、図にまとめてその通りに言語化していく作業が非常に重要になります。

世界史論述の具体的な勉強法

世界史の論述演習で「2つの力」を身につける必要がある!

論述問題を演習を通じて解けるようになるためには、2つの力をつける必要があります。

それはこの2つ。

- 通史を整理し、聞かれたことに答える力

- 文章を書く力

基本的には「通史を整理して、聞かれたことに答える力」の練習のほうが大変です。いくら文章がうまくても、これができなければ点数はもらえないため、真っ先にこの練習を始めましょう。

それぞれどんな内容なのか、具体的に見ていきます。

1. 通史を整理し、聞かれたことに答える力

1つめの「通史を整理して、聞かれたことに答える力」を身につけるだけであれば、文章にわざわざ起こす必要はありません。

ここでやるべきなのは、最初に説明した論述の「3つの鉄則」を守って、解答のメモ・図を作ることができるように演習を重ねることです。

つまり、問題文を読んで聞かれていることを正確に把握し、図を書くというところまでを何度も訓練すれば、論述で最も重要な「文章の構成」をスムーズに作れるようになり、「通史を整理して聞かれたことに答える」力を身につけられるのです。

もちろん、実際は2つ目の「文章を書く力」も合わせて鍛えていくほうが効率がいいため文章まで書いて演習することがほとんどですが、時間がないときや直前期の過去問の見直しなどでは、復習で図だけ書き直すという方法も取れるということになります。

2. 文章を書く力

2つめの「文章を書く力」を鍛えるには、メモ書きを文章にしていく練習をするしかありません。指定された文字数の中にうまくメモ書きの要素を埋め込むことができるようになるまで、練習をしていきましょう。

メモ書きを文章にしていくときは、日本語の文法や漢字の間違いにも気をつけましょう。一文が長くなりすぎないなどの意識も必要です。

せっかく図にまとめて流れを正確に理解していても、出題者にそれが伝わらなければ意味がありません。「書くべきことはわかってるから…」と甘く見ずに、きちんと図の内容が伝わるか確認しながら演習しましょう。

世界史の論述演習の具体的なステップ

ここからは、この2つの力

- 通史を整理し、聞かれたことに答える力

- 文章を書く力

を身につけていくための具体的な勉強法についてお伝えしていきます。

今回は、どの大学の演習でも活用できる『段階式世界史論述のトレーニング』を使って、具体的に勉強法を見ていくことにしましょう。

論述で使える知識のインプットや、テーマごとの知識の再整理、大学ごとの特徴のある入試で使える参考書は次の章で説明しています。

世界史の論述演習は、基本的に次のステップで進めていきます。

- Step1

- 「鉄則」を意識して論述問題を解く

- Step2

- 解説を読んで記述に盛り込むべきポイントを押さえる

- Step3

- 解説の内容を意識してもう一度論述に取り組む

Step1 「鉄則」を意識して論述問題を解く

問題をみたら、まず「鉄則」を思い出し、状況を当てはめていきます。

問題文を読んで、問われている時代を絞り込み、登場する国や書くべき出来事を整理しながら表・図などに落とし込んでいきます。

鉄則に沿って図に表すことができたら、実際に論述していきます。

できればマス目のついたノートや実際の解答用紙を使って演習して、字数がわかりやすいようにしておきたいですね。

Step2 解説を読んで記述に盛り込むべきポイントを押さえる

論述を書けたらさっそく採点していきます。

論述問題なので誰かに添削をお願いできるのがベストですが、毎回添削してもらえないということも多いでしょう。

自分で採点するときは、論述で書いた部分ではなく、先に「図」を採点するようにするのがおすすめです。

自分で採点をする場合、文章だけを解答と見比べても「全く違う!」ということがよくあります。文章を採点することよりも、解説書きを参考にしながらメモ書きを採点するほうが、圧倒的に自己採点がやりやすくなります。

具体的には、このようなメモ書きを書いたとして……

解説に書いてある文章を見ながら、このメモ書きと大きく間違っているところがないか確認しましょう。

- 時代はあっているか?

- 抜けている単語はないか?

- 書く流れが解説と同じか?

これらを確認するのがポイントです。

メモ書きを採点して解答と大きくずれていなければ、そこでようやく本文の採点に入ることができます。

逆に言えばメモ書きの時点で大きくずれているのであれば、本文を無理に採点する必要はありません。

そして、採点が終わったら、その【解説】を熟読し、解答のパターンを覚えておきます。

具体的には、次のような解答パターンが頻出です。

- 1つの国の歴史を書く

- 例:イギリスはXXXX年、○○王のもとで~~を行った。そのあと、……を経て、XXXX年ごろには××になった。

- いくつかの国の体制を比べる

- 例:ローマは○○な文化で、~~~という特徴があったが、ギリシアは△△な文化で、――――という特徴を持っていた。

- 1つの「地域」の国の興亡を書く

- 例:小アジアはXX世紀に○○帝国によって〜〜を中心に栄えたが、ーーが起こると衰退しイスラム教の××朝の侵入を許した。

基本的に、論述のパターンや問われるテーマはいくつかに限られることが多いので、解説を覚えるくらい読んでしまえば、よく聞かれるテーマやメモの書き方がすぐに出てくるようになります。

解説の内容を意識してもう一度論述に取り組む

論述で押さえるべき項目を覚えられたら、解説の内容を改めて思い出しながらもう一度その場でメモ書き・図を書いて記述しましょう。

解答・解説を読んだだけでは「理解したつもり」になってしまうことがあります。実際に論述で使えるようになってこそ意味があるので、忘れないうちにもう一度書くようにしましょう。

世界史論述の「インプット」「アウトプット」おすすめ参考書・問題集

論述問題の演習をするためには、

- 論述で問われる知識のインプット

- メモ書きや図、文章へのアウトプット

の2つの練習が不可欠です。メモ書きを作るための知識をつけるインプットと、それをメモ書きや文章に直して点数に直結させていくアウトプットのそれぞれで、使う教材が違います。また、目指す大学によって形式や身につけるべき知識にも差があるので、ここではそのことにも触れながら紹介します。

論述で問われる知識のインプット

もちろん、教科書でも十分です。むしろ、教科書には時代の流れや重要事項が「過不足なく」「論述向きの文章で」書かれているので、論述のインプットにはおすすめです。

おすすめの世界史論述インプット教材1:学校配布の教科書

世界史の教科書で主に使われているものは

- 山川出版社

- 東京書籍

- 帝国書院

などが挙げられます。これらの教科書の後ろのページを見てみると、編集者として大学の先生たちの名前が書いてあるのがわかるのではないでしょうか。

学校で配られる教科書は、実際に入試を作っている大学の先生が編集に関わっていて、論述で問われる表現をそのまま使っていることも多いため、教科書に書いてある表現をそのまま使えるようにするだけでもコスパよく論述の対策をすることができます。

5〜10年ほど前は「東大なら東京書籍」「関西の大学なら帝国書院」のように「どの教科書ならどの大学の先生が書いているからおすすめ!」といったことも言われていましたが、時が経って編集者も大きく変わっているため、基本的には上記の3つのいずれかを使っていればそのまま論述の表現を覚えていくインプットにも活用できるといえるでしょう。

あくまで「論述で使える表現をインプットする」という役割で、知識をテーマ別に再整理したり、図表なども関連付けて覚えたりすることには向かないため注意が必要です。

教科書についてはこちらの記事でも詳しく触れています!

インプット教材は基本この「教科書」に「資料集」と、余裕があれば「用語集」を使いたいですが、これに加えてテーマ史や特定の地域の歴史に苦手意識があったり、そういった分野が頻出になったりする大学を受験する場合は、そうしたテーマや地域、また歴史の「タテ」「ヨコ」のつながりを意識してまとめ直した参考書を活用するのもおすすめです。

インプットだけならスキマ時間でどんどん読み進めるだけでもネタを増やすことができるので、これから挙げる参考書を適宜活用してください。

『タテから見る世界史』

東進ハイスクールや学研プライムゼミで人気の斎藤整先生の本。論述でよく聞かれる「地域史」「各国史」に特化して、地域ごとに歴史をまとめなおした1冊。ここまでわかりやすく、地域ごとの歴史をまとめている参考書はほかにないので、「地域史がよく出題される」「地域ごとの歴史がうまく覚えられない」という悩みを抱えている人には必須の1冊です。

『ヨコから見る世界史』

同じく斎藤先生のベストセラー。「ヨコの世界史」、つまり時代ごとに世界を見たまとめ方なので、論述でこれまたよく問われる「時代背景」「1つの時代の各国のつながり」が教科書よりもよく見えるのがこの参考書です。

アウトプット

世界史の論述はもちろんインプットだけでなく、入れた知識を整理してメモに落とし込み、文章に変換するアウトプットが必要です。志望校に合わせてアウトプットの教材を上手に使い分けていきましょう。

『みるみる論述力がつく世界史』

『みるみる論述力がつく世界史』は教科書と同じ山川出版社が出している論述問題集です。解説がしっかりしているうえ、「よくある間違い」の答案も確認でき、かつ「どの要素で点数がもらえるか」がはっきり書かれているので、独学でも使いやすくなっています。下書きを書くところから手順に沿って書かれているので、メモ書きをした後の復習や、出題パターンの理解がスムーズに進められます。

『段階式世界史論述のトレーニング』

勉強法の例で使ったのはこちらの参考書で、「段階式」という名前の通り、「50字〜90字」「100字〜150字」のように字数別に10-20問ずつ厳選。解答も採点基準が明確に描かれていて、とてもていねいになっています。後半に実戦問題がついているほか、原稿用紙がセットになっているのもおすすめポイントで、一番オーソドックスで使いやすい問題集でしょう。

各大学の過去問

ここでは参考書・問題集を中心にお伝えしましたが、世界史については過去問を繰り返し解くことも有効です。受験する大学の過去問を他の科目より多めに遡って解いてほしいため、一足早く9月〜10月頃から古い過去問を使って演習するのもおすすめです。

特に東大・京大・一橋大など長い論述問題が課される国公立大学では、過去問やその解説も非常に古くまで遡って手に入れやすいため、30年分遡って解くということも珍しくありません。志望校特化の「赤本」や予備校の講座、問題集などを活用すればその大学の傾向もまとめてもらえるのでおすすめです。

東大などであれば対策問題集も豊富に出回っているため、自分にあったものを是非活用したいところです。

世界史論述に関するよくある質問

最後に、世界史の論述対策についてよくある疑問をまとめておきましょう。

世界史の論述対策はいつ始めればいい?

- 世界史の論述対策はいつから始めればいいですか?

- 早ければ早いほどよいですが、必ず単語や通史の流れを覚えてから取り組むようにしましょう。論述の勉強には、高3の夏休みには取り組み始めておきたいです。

世界史の論述対策は、高3の夏休みあたりから取り組み始めるのがおすすめです。東大や京大などを目指す場合はもっと早くからスタートしてもいいですが、まずは通史の流れを完璧に押さえて、基本的な単語で知らないものはない状態にしてからでないと、メモ書きの時点で「何を書けばいいのか?」がわからなくなってしまいます。少なくとも教科書レベルの太字単語、通史は理解しておくようにしましょう。

以下の通史理解や暗記の記事も参考にしてください。

論述でいつも字数が余ってしまいます…

- 論述をするといつも字数が余ってしまいます。

- 論述の字数=書いてもらいたい要素の数なので、字数が余るということは要素が足りていないということです。メモを見返して足りない要素がないか思い出しましょう。

最初に触れた通り、論述の字数は要素の数から決めています。字数が余るということは、要素が1つや2つ足りていない証拠なので、メモを見直して抜け漏れがないか確認しましょう。

論述のために対策する時間がないから、捨ててもいい?

- 論述問題は1〜2問しか出ないけれど、捨ててもいいですか?

- 論述で必要になる力は他の問題形式と変わりません。正確に歴史の流れを理解していれば少ない字数なら意外と書けるものなので、少ない対策でも最低限の点数を取りたいですね。

国公立大学の入試は半分以上が論述ですから、「論述を捨てる」なんてことはありえません。しかし、私大の一部の学部では「1問しか論述が出ない」ということもあり、「正直この1問だけのために論述対策をする時間はない…」となってしまう気持ちもわかります。

とはいえ、論述問題で必要とされる力は、ほかの問題形式と同じく「正確に歴史の流れを把握しておく」こと。特に私大の論述問題はただ端的に歴史事項を説明させるだけの100字前後の問題が多いため、思いつくことを「鉄則」に沿って整理して何か書けば点数をもらえる可能性は高くなります。

もちろん、本番にどうしても時間がなかったり、あまりに難しいものが出たりしたときに捨てることはあり得ます。それでも、知っている知識を駆使して「何かしら埋める」ことを心がけるようにしましょう。

世界史論述の勉強法まとめ

今日押さえておいてほしいことは、はじめに話した「世界史論述の3つの鉄則」です。

- 問われている時代を絞り込む

- 問題文の国名や条件から時代を絞ろう!時代指定を間違えると余計なことを書いたり、必要なことを書き漏らしたりしてしまうので注意。

- 書くべき出来事を並べる

- いきなり書き始めても要素の過不足が発生しやすい。最初にメモ書きで思いつく出来事を並べよう。

- 図で示す

- 洗い出した出来事をメモ書きや図で整理して、問題文の要求に沿うようにしよう。

この鉄則に沿って「メモを取る・図で示す」練習を繰り返すだけでも、論述問題の点数はぐんと上がります。

論述問題は世界史学習の最難関といっても過言ではありません。このページで学んだ論述演習のスキルを学習に活かすことができれば、論述で「何を書けばいいの?」と困ることはもうなくなります。

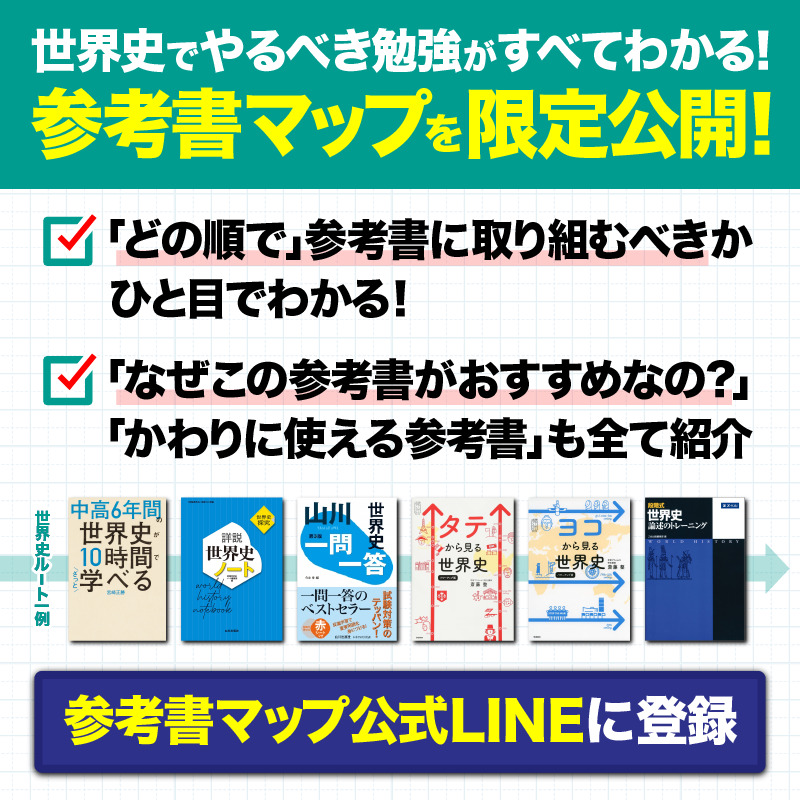

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば世界史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る通史の理解や単語暗記も含めた、世界史の勉強法の全体像はこちらからもチェックしてください。

私大で頻出の「記号問題」はこちらから対策をチェック!

単語暗記で必須の「一問一答」はこちら!