世界史の勉強を進める上で真っ先に取り組みたいのが「通史の理解」。歴史の流れを最初に押さえた上で、流れに単語を紐づけることで入試でも点が取れる世界史の勉強につながります。

でも、「どうやって歴史の流れを覚えればいいかわからない」「なんとなくしか理解できなくてなかなか先に進めない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。この記事ではそんな人に向けて「これさえ読めばOK!」という世界史の通史理解の勉強法をお伝えします。

世界史の通史の勉強法については以下の動画でも解説しています。

教科書、一問一答だけじゃダメ?世界史の通史学習の必要性

まずは、世界史の「通史」の勉強がどうして大事なのか、またそもそも「通史」とはなにか、簡単に見ていきましょう。

そもそも世界史の「通史」って何?

まずは、本題の「通史」とはなにかから見ていきましょう。

「世界史の通史」とは、「歴史の流れ」のことを指しています。

「歴史の流れ」というのは、

「~時代にこの戦争があって、この国が栄えて~」

「国王○○がこういう法律を作ったから、△△という文化が栄えて~」

こういった因果関係や、国や制度などの移り変わりのことです。

「プロテスタントの普及」⇒「資本主義の普及」といった文化・社会の関係性、中国の「漢⇒隋⇒唐⇒宋⇒..」といった国の変遷も「歴史の流れ」にあたります。

なんとなく掴めてきたでしょうか?

どうして「通史」から勉強しないといけないのか?

それでは、なぜこの「通史」から勉強しないといけないのでしょうか?

突然ですが、こんな勉強法してる人いませんか?

- 世界史の勉強はとりあえず教科書を繰り返し読んでいるだけ

- ひたすら一問一答をやっている

- 学校の授業で通史が終わるのを待っている

こんな勉強をしてる人は、このまま勉強を進めても「本番までに世界史の知識が身につかない」可能性が高いです。

それぞれの何がいけないかを説明しましょう。

とりあえず教科書だけ何度も読んでいる人

「教科書が一番の基本!とりあえず教科書を読んでおけばOK!」と、教科書を繰り返し読んでいるという人は、読んだ内容がきちんと頭に入っているか振り返ってみてください。

思い出すとたしかにあまり覚えていない、という人もいるかもしれませんし、覚えているという人でも教科書を読むのに時間がかかりすぎているという人がおいいのではないでしょうか。

世界史などの教科書はもちろん「基本の基本」なので入試でも活躍するのですが、授業を前提にして作られていて「必要最低限の量」の文章で書かれているため、世界史についてある程度の素養がないと理解ができないよう書かれています。教科書「だけ」で勉強を進めようとすると、行間が飛ばされていたり難しい文章で書かれていたりして、時間がかかりすぎたり正確に理解できなかったりということが起こり得ます。

「とりあえず一問一答やってるんだけどダメなの?」という人

「世界史は単語を覚えればOK!」と聞いて、一問一答でとにかくテストに出る単語を覚えている人もキケンです。

こういった人たちは、単語は覚えているものの、「これらの出来事を起きた順に順番に並び替えよ」、「~の内容を説明せよ」という問題の答えに困ってしまうのではないでしょうか。

これは、歴史の流れを理解せず、単語の内容や意義を理解していないことが原因です。

ある地域での出来事が、別の地域に影響を与えている、なんてことは、世界史ではよくあります。

例えば、

「地域Aである思想が誕生」→「地域Aの関係の深い地域Bである思想が広まる」

といったもの。

こうした同時期の地域間や国家間のつながりのことを「ヨコの繋がり」といいます。

他にも、ある時代の出来事が、未来に影響をもたらしていることもあります。例えば、

「地域Aで貧富の差が大きくなる」→「次第に地域Aで社会主義思想が発達する。」

といったもの。こちらを「タテの繋がり」と呼びます。

世界史の入試で問われる問題のほとんどは、実は「タテ・ヨコ」の繋がりを理解していないと解けない問題です。

先ほど挙げたような「これらの出来事を起きた順に順番に並び替えよ」「~の内容を説明せよ」といった問題は、年号を暗記したり説明を丸覚えしたりするのではなく、「この国とこの国が戦争した結果、この出来事が起こって……それが原因でこの国が進出して……」といったように流れを理解していればスムーズに答えを導き出すことができます。

さらに、先に通史を押さえてから単語暗記に移ることで、入試問題に答えられるようになるだけではなく、単語の暗記も楽にできるようになります。

人間は関係のないものごとをバラバラに覚えたり、理解したりすることが苦手です。複雑な、たくさんのものごとを覚えるには、それぞれのものごとどうしの関連を覚えて、紐づけながら覚えていくことが効果的なのです。

「この時代の戦争は、あの時代の制度に繋がっているんだな」

「この時中国で起こったことが、インドではこういったことを起こしている」

といった紐づけをしていくことで、複雑な世界史を効率的に覚えられますし、一度覚えたものも忘れづらくなります。

入試問題を解くためにも、また正確に単語を覚えるためにも、「歴史を理解し」「用語を覚えていく」作業である、通史の学習が必要なのです。

学校の授業で通史が終わるのを待っている人

たしかに学校の授業をきちんと受けていれば世界史の通史理解は進みます。しかしここでは別の問題があるんです。

ほとんどの学校では、世界史の授業が終わるのは高校3年生の11〜12月ごろ。どんなに授業の進度が早い中高一貫校などでも高3の夏休み明けから10月頃に終わるくらい、世界史の授業は遅れてしまう傾向があります。

学校の授業のペースに合わせて勉強していると、12月など入試ギリギリに習う範囲は演習できず、十分に覚えられていないまま入試を迎えることになってしまいます。

ですから、自分で通史の勉強を前倒して進めておいて、演習の時間を確保する必要があります。

世界史通史の具体的な勉強法とおすすめ参考書

さて、通史の勉強法の必要性が分かったところで、具体的なやり方を説明していきましょう。まずは理解しておいてほしい通史の方針を解説します。

- 必要なもの

- インプット用の教材(参考書や映像授業)、アウトプット用の教材(穴埋め形式のノート)

- 時期

- 高2の夏ごろ〜2月頃から、高3の夏休み前まで

通史の勉強は基本的に「映像授業や参考書などで歴史の流れを理解する」→「流れの中で単語を覚える」という形で進めます。後半の「単語の暗記」については別の記事でも詳しく触れているので、今回は前半の「歴史の流れを理解する」という部分を中心に説明していきましょう。

世界史の通史理解で使う教材・参考書

世界史の通史を理解するには「インプット用の教材」を揃える必要があります。具体的には

- 流れを説明した参考書または映像教材

- 資料集

- 教科書

の3つは必ず揃えた状態でスタートしたいところです。

資料集や教科書は学校でも配られることが多いはずなので、自分で参考書や映像授業を確保してから勉強をスタートしてください。

おすすめは映像授業の「TryIT」(トライイット)で、家庭教師のトライが提供している無料の映像サービスです。

世界史の通史を理解するときには、ペース管理が重要です。

わからないところで考えすぎたり、忘れてしまったと思って何度も繰り返たりするのはもったいないので、なるべくどんどん先に進められるようにペースを作る必要があります。

映像授業であればどんどん進めることができるうえ、地図や板書などを活用してわかりやすく解説してもらえるのでおすすめです。

世界史の通史を「映像授業」で身につける具体的な勉強法

「TryIT」と教科書・資料集を併用した世界史の通史のインプットは次の手順でおこないます。「TryIT」以外の映像授業やインプット系の参考書でも応用できる勉強法なので、参考にしてください。

- Step1

- 別途教科書や資料集、『ナビゲーター世界史』などの参考書の該当箇所を開く

- Step2

- TryITの動画を視聴する

- Step3

- 教科書や参考書に、授業で言われた重要なところを補足するイメージで書き込む

- Step4

- 確認テストを解く

それぞれのステップについて具体的に見ていきましょう。

Step1:別途教科書や資料集、『ナビゲーター世界史』などの参考書の該当箇所を開く

授業をいきなり受ける前に、該当範囲の教科書・資料集を開いておきましょう。

「TryIT」にはテキストがないため、『ナビゲーター世界史』などのインプット用参考書を併用するのもおすすめです。

このあとのステップで触れますが、メモなどがしやすい紙の教材を必ず用意して、いつでも参照できるような状態で授業を視聴してください。

『ナビゲーター世界史』などがない場合は、教科書を併用して取り組むのもおすすめです。教科書は先述の通り「授業を前提に作られている」ため、授業を聞きながら教科書を読めば理解がスムーズになります。

世界史の教科書については、詳しくはこちらも参考にしてください。

資料集は詳しいデータや地図を見たいときなどに使います。こちらの記事で詳しく使い方を解説しているので、必要であれば参照してください。

Step2:TryITの動画を視聴する

準備ができたら動画授業を視聴していきましょう。このときに授業を見るのに時間をかけすぎないことが重要です。

せっかく授業を受けるのだから、きちんと理解しないといけない、と思ってしまいがちですが、一度授業を受けただけで完璧に理解できることはほとんどありません。一度で完璧にしようと何度も戻ったり、教科書などで調べながらうんうん考えたりするよりは、まずはとにかく1周通史の流れをさらって、そこからわからないところを埋めていくほうが効率的です。

人物が多く出てきて混乱するかもしれませんが、あとから参考書や授業を見返すこともできるので、いったんは授業を聞いて「ふーん、そうなんだ」と思えれば大丈夫です。

Step3:教科書や参考書に、授業で言われた重要なところを補足するイメージで書き込む

授業を聞くときには、授業内で言われたポイントを補足してテキストや教科書・『ナビゲーター世界史』に書き込むようにしましょう。

ポイントとしては、こういったことを先生が言っていたらメモするのがおすすめです。

- 出来事が起こった「理由・背景」

- 歴史で重要なのは「なぜそれが起こったのか」「なぜ国が変わったのか」などの理由・原因・背景です。「誰のどういった行動が」「どういう民族のこういった反発が」といったワードが出てきたらメモするようにしましょう。

- 同じ時代の別の地域で起こっていたこと

- 世界史は基本時代順(=タテ)で習いますが、その分同じ時代の別の地域で起こった出来事はリンクさせるのが難しくなります。「このころ日本では〜」「ちなみに13世紀の中国では〜」といった、他地域の歴史に触れている部分はメモをしておくとあとから役立ちます。

- その他教科書や参考書に書いていない内容

- 教科書や参考書に書いていない雑談のようなことでも、覚える上での手がかりになることがあります。全てを書き込もうとする必要はないですが、気になったことは軽くでもメモする意識を持ちましょう。

特に「なぜ」をしっかりおさえましょう。「なぜ」を意識して読めば、自然とタテやヨコのつながりなどは理解できるはずです。

このとき、授業の板書を取ったり、授業内容を全て書き取ろうとするのはNGです。あくまで「授業を聞いて通史を理解すること」が最優先なので、板書を作ることに集中してしまうと授業内容を忘れてしまいます。

授業は何度も聞き返せますから、あくまでメモは最低限にして、「メモできなくてもOK」くらいのスタンスで授業を聞きましょう。

メモや板書を全部取らないことを不安に感じるのであれば、「第○講の何分くらいで説明されていた」ということだけ書き込んでおくのも効果的です。

ちなみに、学校の授業で聞いたこともこのやり方で教材にメモっていく形でOKです。授業で重要だな、と思った説明や板書は適宜書き込んでいきましょう。

Step4:確認テストを解く

『TryIT』であれば公式サイトに簡単な確認テストが掲載されています。穴埋めができるかどうか最後に確認しましょう。

ただし、これだけでは授業内容の定着には不十分なので、実際は次の「アウトプット用教材」を活用して単語を覚えていくようにしましょう。

通史の理解ができたら「穴埋めノート」でアウトプットを

歴史の流れを授業で一通り理解できたら、アウトプットをして少しずつ単語を覚えていきましょう。

このときも、ただ単語を覚えていくのではなく、せっかく理解した歴史の流れを復習しながら、流れの中で単語を覚えられることが理想です。

そのためにおすすめするのが『詳説世界史ノート』のような穴埋め形式の問題集。

ノート形式で通史がまとめられていて、重要事項を穴埋めで答えていく、いわゆる書き込み式ノートです。教科書に従って書かれているので、本文を読みながら穴埋めをするだけで「単語暗記」と「通史の流れの復習」を同時にできる 問題集になっています。

書き込み式ノートの埋め方、使い方についてはこちらをチェックしてください。

世界史通史の勉強Q&A

ここまでで世界史の「通史=歴史の流れ」の勉強法は理解できたでしょうか?最後によくある疑問点に答えていきましょう。

通史理解の勉強はいつやればいいの?

- 世界史の通史の勉強にはいつまでに取り組めばいいですか?

- 共通テストでのみ世界史を使うなら「高3の夏休み中」、個別試験で世界史を使うなら「高3の夏休み前」、東大・京大や早稲田などの難関大を目指すなら「高3のゴールデンウィーク前後」に終わるようにしましょう。ただし、英語や数学のほうが勉強の優先度は高いため、優先度を間違えないようにしてください。

世界史の勉強で一番悩みがちな部分といえば、いつ世界史の勉強をするかということ。

これまでも触れた通り、学校の世界史の授業は高3の秋〜冬まで終わらないことが多いため、予習を前提に受験勉強に取り組むべきですが、いつまでに終わらせればいいかは志望大学やどの入試で世界史を使うかによって異なります。

- 共通テストでのみ使う

- 高3になってから予習をスタートし、高3の夏休み中に全範囲の通史理解が終わるようにしましょう

- 個別試験で使う

- 高3になる前には予習をスタートし、高3の夏休み前に全範囲の通史理解が終わるようにしましょう

- 東大・京大・一橋大・早慶上智で使う

- 早ければ早いほどよいですが、高2の2学期中にはスタートし、高3になる頃から5月中には終わるようにしましょう

共通テストでしか世界史を使わない場合は、高3の夏休み中に全範囲が理解できていればOK。単語は覚えられていなくてもよいので、全範囲習い終えている状態にしましょう。

個別試験で使う場合は基本的に夏休み前に全範囲の通史理解が終わっているように逆算して勉強します。そのためには世界史の得意度にもよりますが、高2の冬休み〜3月ごろから始めれば間に合うことがほとんどです。

ただし、東大や京大などの論述の難易度が高い大学、また早慶のような世界史のテーマが細かい大学を受験する場合は、演習期間を十分にとるため2〜3ヶ月前倒して理解しておきたいところです。

どの大学を目指す場合でも、優先度の高い英語や数学が固まっていないのに世界史にばかり時間を割くことがないように注意してください。

通史は最初から時代順通りにやればいいの?

- 世界史の通史は時代順で取り組めばいいんですか?

- はい、基本的には古い時代から時代順に(教科書や映像授業の順番通りに)取り組みましょう。

通史の学習でよくある質問が「どの順番でやればいいの?」というものです。

歴史は過去から未来に流れていくもので、前の時代ごとに起こったことが後の時代に影響しているわけですから、時代に関しては古代といった、古い時代から順番に取り組む方が頭に入りやすいのは当然です。

たしかに、入試では市民革命以降の近代史が頻出であったり、現代史を学校で習いづらかったりすることから、先にこういった分野から取り組みたくなることがあるかもしれません。

しかし、前の時代に起こったことを理解できていないと覚えづらかったり、正確な理解ができなかったりすることも多いため、よほどの理由がない限りは時代順で取り組むようにしましょう。

地域別に学習するのはダメなの?

- 地域別に歴史を勉強するのではダメですか?

- 世界史では別の地域とのつながりも重要なため、基本的には「時代順に、すべての地域の歴史を見ていく」という順番のほうが結局は効率よく通史を理解できます。

地域別に古代から近代くらいまで一気に勉強すれば、日本史みたいに単純に覚えられそう、と思うかもしれませんが、単純に、「ヨーロッパ史」「アジア史」などと分けられないのが世界史の難しいところです。ある地域においては、イスラーム君主が支配されていたこともあれば、キリスト教の王が支配していたこともあり、受験世界史において、地域別に歴史を分けて古代から現代まで一気に学習することは、内容が複雑すぎて、通史を学習する分には適していないのです。

たとえば今の「トルコ共和国」周辺の歴史を取ってみても、イスラーム世界の影響下になる前はビザンツ帝国があるなど、民族・宗教・政治体制のいずれも複雑な変遷をたどっています。この地域の歴史の流れをつかむには、イスラームの歴史だけでなくヨーロッパの歴史も知っていないといけないので、結局はすべての地域について理解しながら進めるほうが効率が良くなります。

結局のところ、「同時代の別の地域のことも把握しながら(ヨコのつながりを意識しながら)、時代順に勉強を進める」という、教科書や教材の順番通りの通史の進め方がベストです。

苦手意識が強くて、歴史の勉強が進まないときは

- 苦手意識が強くて、歴史の勉強が進みません。

- 高3生なら頑張って映像授業を見たいところですが、まだ高1・高2なら「マンガ」や「かんたんな流れだけ説明した本」を使うのもおすすめです。

世界史に強い苦手意識を持っている人も中にはいるかもしれません。苦手でなかなか世界史に手を付けられない、という場合は、もっと簡単に、ざっくりと通史を理解するところから始めるのがおすすめです。

具体的には『世界の歴史』のようなマンガシリーズや、『中高6年間の世界史が10時間でざっと学べる』などの概要だけ説明している本を使うことで、1周する負担を減らすことができます。

ただ、もちろんこれらのマンガや本だけでは歴史の流れを全て正確に理解することはできないため、あくまで「苦手な場合の導入」や「高1で暇なときに取り組む用」として使って、本格的な勉強は映像授業でおこないましょう。

すでに高3生の場合は、このレベルから取り組む余裕はほとんどないはずです。映像授業を見ていくうちに慣れてきたり、わかってくるうちに苦手がなくなってきたりということは多いので我慢して取り組みましょう。

自分でインターネットで調べていると、正確性に欠ける授業をしている映像もまれにあります。以下のような世界史の映像講義から、自分にあったものを探すのがおすすめです。

- 「TryIT」(無料)

- 「スタディサプリ」(有料)

- 「学研プライムゼミ」(有料)

- 「世界史専門塾 ゆげ塾」(一部有料)

- 「Historia Mundi(ムンディ先生)」(無料)

いずれを使う際も、教科書や資料集と照らし合わせながら授業を聞いて、教科書の記述と照らし合わせながら聞くと安心ですね。

マンガを使った勉強法はこちらから!

まとめ

今回は世界史の勉強の最初に取り組む「通史の理解」について、詳しい勉強法をお伝えしました。

世界史の勉強で一番基本になる部分なので、正しいやり方で取り組みたいところです。

勉強のポイントはこちら!

- 映像授業を活用してどんどん先に進めよう

- 何度も繰り返すことでだんだん理解が正確になってくるので、わからないところで悩むよりまず1周終わらせることを優先しましょう。

- 板書はしない、メモ程度

- 板書に集中して授業が聞けないのはもったいない。何度も見返せるので、「なぜ」だけメモするようにしましょう。

- 高3の夏前に終わるように予習しよう

- 学校の授業は秋ごろまで終わらないことがほとんど。高3の夏休み前に全範囲理解ができていれば、個別試験向けの演習期間も十分に取れます。

歴史の流れがつかめたら、単語暗記の勉強に取り組んでいきましょう。次のステップの勉強はこちらから!

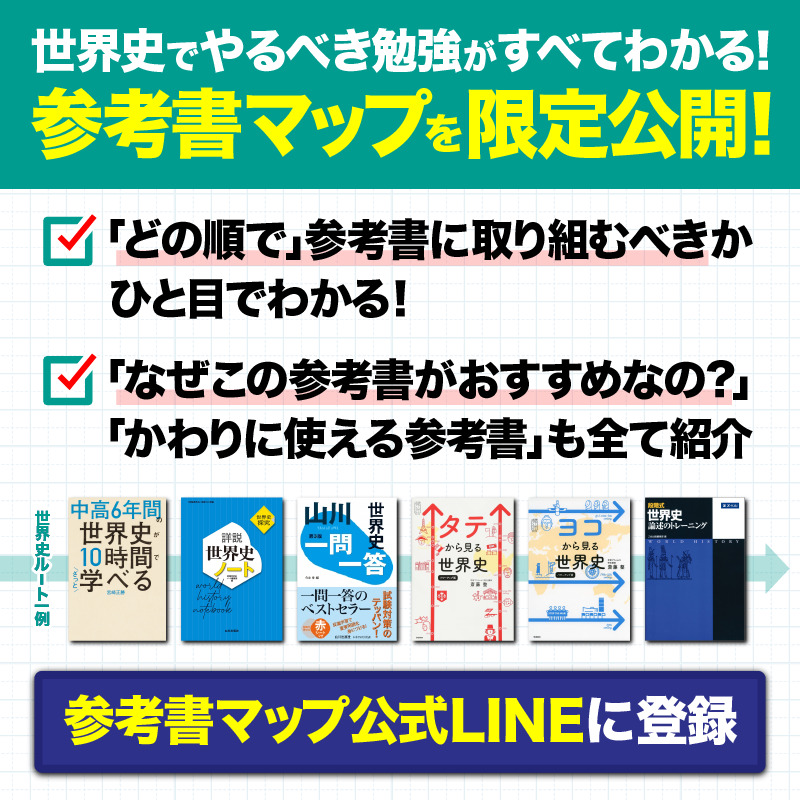

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば世界史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る