皆さんは「世界史の勉強の仕方がわからない」「世界史の成績が上がらなくて困っている」「どの参考書を使って勉強すれば良いか分からない」といった悩みを抱えていませんか?

この記事ではそんな世界史に悩める人たちに向けて、世界史の勉強法を「すべて」解説します。これを読めば「第一志望に受かるためには、どんな参考書を使って、どれくらいの時間、どんな勉強をすればいいのか」がすべてわかります!

世界史の勉強法については以下の動画でも解説しています。

世界史の勉強法の全体像を知ろう

世界史という科目について、皆さんはどういう印象を持っているでしょうか。

「用語をしっかり覚えれば点が取れる!」とよく言われる反面、覚えるべきことが多すぎて時間がかかってしまったり、全然覚えられずに苦戦したりという経験もあるのではないでしょうか。

こういった課題を克服するには、まず世界史の勉強法の全体像、つまりどういう順番で勉強を進めていくかを知っておくことが重要です。

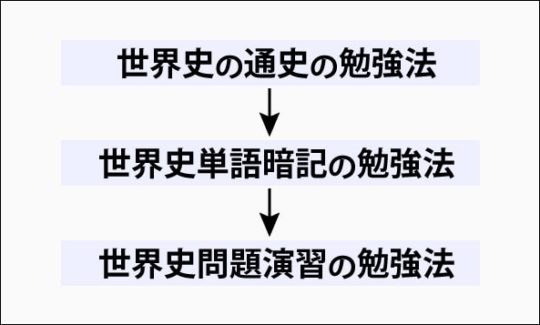

世界史の勉強は、大きく3つのステップの勉強法に分けて考えることがポイントです。

まずは「世界史の通史」、つまり歴史の流れを覚えていく勉強からスタートします。流れを覚えたら単語暗記、そして最後に志望校に合わせた問題演習、というステップです。

大学受験の勉強における世界史の勉強のゴールは、もちろん「入試問題が解けるようになること」。入試問題を解けるようにするための勉強が最後の「問題演習」ですが、問題演習をする前提として、世界史の単語の知識がなければ問題を解くことすらできません。だから問題演習をする前に必ず「単語暗記」の勉強が必要になります。

そして「単語暗記」をするにあたっては、単語を覚える土台となる「歴史の流れ」の理解が必要です。「歴史の流れ」を知らずに闇雲に単語を覚えていては、暗記効率も悪いですし、一問一答のような問題にしか答えられなくなってしまいます。

実際の入試では一問一答だけでなく、大学によって流れのとおりに並び替える問題や、流れをもとに正誤を答える問題、流れを記述する問題などが出題されるため、必ず事前に「通史の流れ」という骨組みを作っておいてから、その骨組みに単語を紐づけて覚えていくことがポイントです。

世界史の勉強の全体像がつかめたところで、ここからはそれぞれの勉強のステップについて具体的に確認していきましょう。

世界史の勉強法ステップ①:まずは歴史の流れ=通史を理解しよう

世界史の勉強でまず一番最初に必要なことは、先ほども挙げたとおり時代ごとの特徴や次の時代へ移ったきっかけなどの「歴史の流れ」をきちんとつかむことです。

最初に流れをつかむ理由は大きく2つ。

- 実際の入試では流れがわかっていないと解けない問題が出題される

- 流れをつかんでいたほうが単語を覚えやすい

簡単に見ていきましょう。

実際の入試では流れがわかっていないと解けない問題が出題される

1つ目の理由は「流れがわかっていないと解けない問題がほとんど」だから。

世界史は単語さえ覚えていればなんとか点が取れる!と思いがちですが、実際の入試で問われる選択式問題や論述問題では、

「以下の出来事a~eを起こった順番にならべなさい」

「〜という過程を論述しなさい」

といった歴史の流れを問う問題が出題されます。

順番の並べかえはもちろん歴史の流れを知らないと解けないですし、逆に流れさえわかっていれば具体的な年号を覚えていなくても正解を導き出す事が可能です。

記述問題では出来事同士の因果関係やつながりに採点基準が置かれていることがほとんどなので、単語を並べて説明するだけではほとんど点数がもらえないこともあります。

単語とその説明さえ覚えていれば解ける、という問題は入試ではごくわずかで、実際はこういった流れをもとに答える問題が大半を占めています。

流れをつかんでいたほうが単語を覚えやすい

2つ目の理由は「流れに紐づけて単語を覚えるほうが覚えやすく、思い出しやすい」ということ。

最初に歴史の流れをつかむことで、そこに用語や問題の解き方を関連づけることができます。先に流れを理解して、単語を関連づけることで、「暗記が苦手!」という人でも暗記がしやすくなるはずです。

歴史の流れがいわば「骨組み」で、そこに単語を覚えて「肉付け」をしていくイメージですね。

逆に言えば、単語を今後覚えていく中でも流れを見ていくことになるので、この段階で流れを完璧にする必要はありません。

ざっくりと全体の流れがわかったら、次のステップになるべく早く入るようにしましょう。

この歴史の流れをつかむ具体的な勉強法は、以下の記事で詳しく解説しています。

世界史の勉強法ステップ②:単語暗記

歴史の流れをひととおり完成させれば、世界史を暗記する準備は完了です。歴史の流れをつかんだ後は一気に単語暗記を進めていきます。

世界史の単語暗記といえば、皆さんは「一問一答」と呼ばれる問題集を聞いたことがあるのではないでしょうか。

英語の単語帳のように、単語とその出来事や人物の説明がズラッと並んで問題形式になっている参考書で、持ち運びもしやすく使いやすいため、ついついこの参考書に最初から手を出してしまいがちです。

しかし、まだまだ単語の暗記を始めたての時期は、ステップ1で取り組んだ歴史の流れも完璧に覚えられてはいないはず。

そんな状態で一問一答に取り組んでも、せっかく理解した歴史の流れをうまく思い出せないまま、単語を丸暗記する作業になってしまう可能性が高くなります。

一問一答の問題集は流れの記述が多くないため、どうしても単語と説明を1対1で覚える形になってしまうので、いきなり一問一答に取り組むのは難易度が高いんですね。

さらに、一問一答には私大の難関校でしか出題されないような単語まですべて掲載されています。最初にこういった単語を飛ばしながら覚えていく必要があるため、流れが完璧に入っていて、なんとなく基本的な単語は知っているという状態でないと使いにくいはずです。

そこでおすすめなのが、最初は「穴埋め形式の問題集」で単語を覚えて、完璧になったらステップ3の「問題演習」と並行して一問一答に取り組むというやり方です。

- Step1

- 『詳説世界史ノート』などの穴埋め問題集で、流れの中で単語を覚える

- Step2

- 志望校の形式に近い問題演習をしながら『山川一問一答世界史』などで単語の仕上げに取り組む

穴埋め形式の問題集であれば、ステップ1で身につけた「歴史の流れ」がすべて文章で書いてあり、大事なところだけ空欄になっているので、文字通り歴史の流れを復習しながら、単語を穴埋めして覚えることができるというわけです。

一問一答は、私大レベルの単語を効率よく覚えたり、入試前に単語の確認を繰り返す上ではとても役に立つ参考書なので、流れの中で穴埋めができるようになったら、次のステップ3に取り組みながら、並行して一問一答に取り組みましょう。

基本的に、単語の理解や暗記は今まで紹介した勉強法やこれから紹介する参考書で十分対応できます。

しかし勉強する中で「この単語の意味ってどういう意味なんだろう?」「文字だけ読んでいてもよくわからない…」となったら、用語集や資料集を活用するのがおすすめです。

用語集は世界史の単語の意味を調べるのに便利ですし、資料集は年表や写真がのっているため歴史の流れを理解することにも、暗記をすることにも使えます。

資料集は通史の勉強をするときに手元に置いておくと、年表やイラストで歴史の流れを理解することができます。「文字だけだとよくわからない」と思った人はぜひ使って見るとよいでしょう。

くわしくはこちらの記事で確認してください。

世界史の勉強法ステップ③:最後に問題演習で総仕上げ

歴史の流れを押さえて、穴埋め形式で基本的な単語を覚えたら、一問一答で単語を仕上げながら志望校向けの対策をしていきましょう。

志望校によって、「選択式の問題」「単語を答える問題」「論述問題」など、出題される問題が大きく異なります。あなたの志望校の形式に合わせて、必要な分野の演習を重ねていきましょう。

大学入試の世界史は大きく「記号・単語問題」「論述問題」に分類されます。共通テストや私立大学では「記号・単語問題」のみ出題され、国公立大学であれば「論述問題」が中心に出題されることが多いため、志望校に合わせて取り組む参考書を変える必要があります。

- 記号・単語問題のみ出題される大学

- ほとんどの私立大学、共通テスト

- 論述問題も出題される大学

- ほとんどの国公立大学、上智大学(TEAP利用)、学習院大学・明治大学(学部による)など一部私立大学

「記号・単語問題」は、4つ程度の選択肢から正しいものを選ぶオーソドックスなものや、文章の正誤を答えるもの、歴史の順番通りに並び替えるものなど様々で、一部の私立大学では問題文中や資料中の単語を穴埋めで記述させることもあります。

単語の暗記はもちろん、歴史の流れを知っていないと答えられない問題なので、様々な問題を解きながら問題形式への慣れと抜けている歴史用語・通史の復習に取り組む必要があります。

共通テストはすべて記号問題ですが、私大と比べても資料・年表問題が多く出題される傾向にあるため、より正確に歴史の流れを知っていなければいけません。

「論述問題」では、「Aという単語について3行程度で説明しなさい」といった純粋な説明問題から、「○世紀から×世紀までのBという地域の政治体制の移り変わりを300字以内で説明せよ」といったより幅広い視野で整理しなければいけない問題まで、様々なタイプの問題が出題されます。いずれも大学によって出題傾向が変わるため、早めに志望校の論述問題を確認しておくことが必要になります。

また、論述問題はゼロから自分で解答を作らなければなりません。具体的には、「問われている時代を絞り込む」「書くべき出来事を並べる」「図で出来事を示す」という手順を踏んで解答をつくる必要があります。

ただ頭のなかで思いついた単語を並べても、高得点をとることはできないので注意が必要です。

大学によっては歴史の流れを正確に把握しているだけでなく、教科書に書かれている記述や因果関係をネタとしてたくさん知っておくこと、また教科書の流れとは違う「地域別=タテ」「時代別=ヨコ」のつながりで整理し直すことなどが求められるため、じっくりと時間をかけて対策をする必要がある出題形式です。

大学入試の世界史勉強におすすめの参考書と具体的な勉強法

勉強法がわかったところで、続いて3つのステップ「通史理解」「単語暗記」「問題演習」それぞれにおすすめの参考書を見ていきましょう。

世界史の「通史」を学ぶおすすめ参考書

まずは通史を勉強する際におすすめの参考書をご紹介します。

通史理解で重要なのは、1回で完璧にしようとしないことです。はじめて歴史の通史を勉強するときは、分からない単語だらけで当然です。その場で全て覚えようとすると時間がかかりすぎてしまい、なかなか先に進めないので受験に間に合わなくなることも。

単語や流れを「覚える」のはあとに回して、とにかくまずは流れを「1周」することを優先してください。

通史のおすすめ参考書①:中高6年間の世界史が10時間でざっと学べる

『中高6年間世界史が10時間でざっと学べる』は、中高6年間で学ぶ世界史全体を理解できるように構成されています。説明が分かりやすくて面白いので、世界史が苦手な人でも取り組みやすいです。

世界史の受験勉強をしたことがないという人や、今高1で世界史を今後取り組む予定の人、高2・高3で世界史に苦手意識がある人は、まずこれに取り組みましょう。

具体的な参考書の使い方は次のとおりです。

- Step1

- 各項目、地図に目を通しながら読んでいく

- Step2

- 読んでも理解できなかった部分について、教科書や参考書で確認する

- Step3

- 各章でこれを繰り返す

名前の通り、とにかくざっくりと把握できればいいので、わからないところの確認は最小限にして、どんどん先に進むことを意識してください。

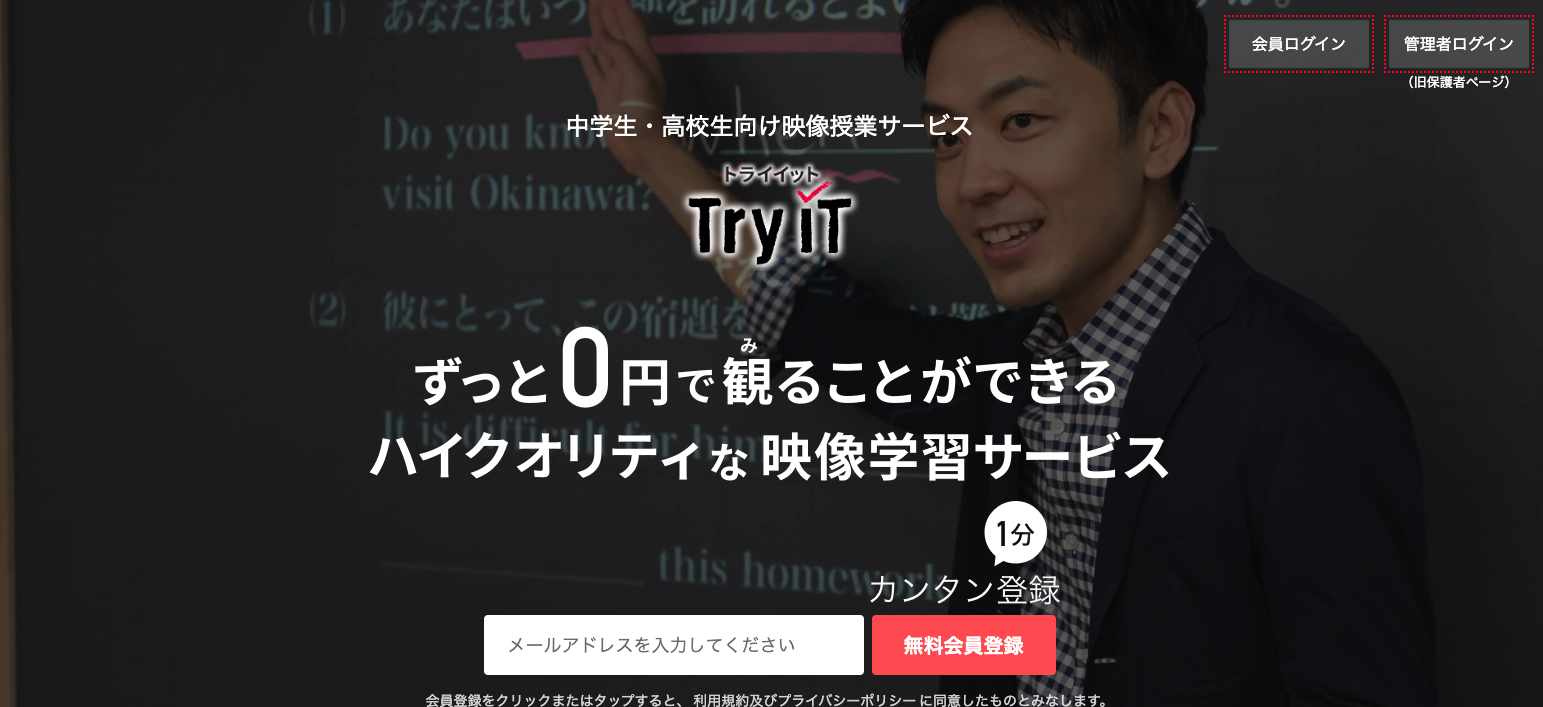

通史のおすすめ教材②:TryIT

世界史の通史は、とにかくまず1周することが最優先なので、ペースの管理がしやすい映像授業を使って取り組むこともおすすめです。

参考書と違い「1講あたり何分」というのが決まっていてどんどん先に進んでくれるため、ついつい悩んで止まってしまいがち、という人にぜひ使ってほしいです。

「TryIT」は無料で視聴できる映像授業なので、いつでも何度も見返せるのもポイントですね!

世界史の通史は学校の授業だけだと入試に間に合わない、ということもあるため、この「TryIT」を使ってどんどん理解を進めていきましょう。

具体的な使い方は次の通りです。

- Step1

- 別途教科書や資料集、『ナビゲーター世界史』などの参考書の該当箇所を開く

- Step2

- TryITの動画を視聴する

- Step3

- 教科書や参考書に、授業で言われた重要なところを補足するイメージで書き込む

- Step4

- 確認テストを解く

「TryIT」にはテキストがないため、学校の教科書やわかりやすい『ナビゲーター世界史』などの参考書を用意して、該当箇所を開いてから取り組んでください。

何度も繰り返し見れるので、板書を写すことに時間をかけずに授業に集中することがポイントです。

『ナビゲーター世界史』についてはこちらをチェック!

世界史の単語暗記のおすすめ参考書

続いて単語暗記におすすめの参考書をご紹介します。

単語暗記のポイントは、「前後の文章や読み込むこと」と「悩まずすぐに単語が出てくるようになるまで繰り返すこと」。

単語暗記とはいえ、冒頭で触れた通り「歴史の流れ」の中で覚えていかなければ意味がありません。単語をただ覚えるのではなく、必ず前後の文章も合わせて覚えていくようにしましょう。

また、問題を見てすぐに解けなければ、単語が定着しているとは言えません。試験本番で悩まず解答できるためには、練習で即答できるレベルになりましょう!

単語暗記のおすすめ参考書①:山川詳説世界史ノート

山川出版社の『詳説世界史ノート』は、教科書に準拠した穴埋め問題集です。

教科書を最低限の記述で、歴史の流れを省略しないようにまとめた文章が掲載されていて、重要語句が空欄になっているため、歴史の流れの確認をしながら穴埋めで単語を覚えられる問題集になっています。

一問一答よりさきにこちらに取り組んで、流れを復習してください。

使い方はシンプルで、穴埋めをしながら周りの文章をきちんと読んでいくこと。

- Step1.

- 文章中の( )に入る単語を別のノートにテストしていく

- Step2.

- 半分以上埋まらないときは、教科書を見ながら埋める

- Step3.

- 丸つけをして、まちがった単語の( )に印をつける

- Step4.

- 間違った単語のまわりの文章を3回読んで覚える

- Step5.

- 1単元ぶん繰り返す

詳しくはこちらの記事でも触れています。

単語暗記のおすすめ参考書②:山川一問一答世界史

『山川一問一答世界史』は、教科書も出版している山川出版社の一問一答シリーズで、教科書に掲載されている歴史用語を一問一答形式で解いていく構成になっています。重要度が3段階に分かれて表示されているので、志望校のレベルに合った問題だけを解くことができます。

「入試で必要な単語を一通り覚えたい!」「スキマ時間を活用して、文化史なども含めて全部覚えたい!」という人におすすめです。

使い方はシンプルで、とにかく何度もテストをしながら繰り返すことが一番重要です。

- Step1

- 単語を隠して覚えているのかテストする

- Step2

- 覚えていなかった単語に印をつけて覚え直す

- Step3

- もう一度全ての問題を解く

- Step4

- すべての単語を覚えるまで、間違えた単語のみ1〜3を繰り返す

このとき、1回目は穴埋めノート同様に「書いて」漢字の確認をしましょう。

山川の『一問一答』は星の数で入試の頻出度が分けられています。星2つが基本、星1つが標準、星なしが難易度の高い単語ですが、どこを受験する人であっても星がついている単語は覚えるようにしましょう。

早慶・上智・MARCH・関関同立レベルの私大を受験する場合は、星なしの単語も覚えていきたいですね。

より具体的な使い方はこの記事をチェック!

世界史の問題演習の「志望校別」おすすめ参考書・問題集

単語暗記ができたら、志望校の形式に合わせた問題演習に取り組んでいきます。ここでは代表的な参考書を「記号問題」「論述問題」で1冊ずつ紹介するので、志望校の問題形式に合わせて取り組んでください。

記号問題演習のおすすめ参考書:実力をつける世界史100題

『実力をつける世界史100題』は、実際の入試問題などを集めた実戦形式の問題集です。解説も非常に詳しく、関連する重要語句や因果関係などを整理してくれる親切設計です。

「穴埋めノートを一通りやったので、実際の問題を解いて定着率を知りたい!」「定期テストは高得点が取れるけど、私大の過去問には手が出ない…」という人におすすめです。

解説が詳しい分、解いたあとにきちんと解説まで読み込むことがポイント。正解していた問題も「たまたま正解していた」という可能性がありますし、覚えていなかった用語が解説されている可能性もあるため、必ず解説を読みましょう。

- Step1

- 問題を解く

- Step2

- 間違えた問題には印をつける

- Step3

- 正解していた箇所も含めて解説をすべて読む

- Step4

- 解説を読んで知らなかった単語は覚え直し、該当箇所の教科書や資料集も確認する

この参考書の詳しい使い方はこの記事をチェック!

論述問題演習のおすすめ参考書:段階式世界史論述のトレーニング

『段階式世界史論述のトレーニング』も、実際の入試問題を中心に構成された論述形式の問題集です。タイトルの通り、解答の文字数で何段階かに分かれているため、志望校で出題される文字数に絞って取り組むこともできますし、少しずつ文字数を増やしてステップアップすることも可能です。

どんどん問題を解いて、こちらも解説を読み込んで理解していくようにしましょう。

- Step1

- 記述問題を解く

- Step2

- 解説を読んで記述に盛り込むべきポイントを押さえる

- Step3

- 解説の内容を意識してもう一度論述に取り組む

この参考書の詳しい使い方はこの記事をチェック!

論述問題は教科書の記述などもヒントになるため、必ず教科書まで見返すことを忘れないでくださいね。

教科書の種類や使い方はこちら!

世界史の勉強法お悩み相談

ここからは、世界史の勉強法のステップで触れられなかった「世界史勉強法の疑問」に答えていきましょう。

世界史の勉強はいつからやればいいのですか?

- 世界史の勉強はいつからやればいいですか?

- 個別試験で世界史を使うなら、高3の夏休み前に全範囲習っている状態にできるように高2の冬頃から少しずつ予習を始めましょう。それまでは学校のテスト勉強を完璧にしておくのがポイントです。

世界史の授業はたとえ進学校であっても遅れがちで、高3の11月頃まで終わらない、というところも珍しくありません。

入試で世界史を使わない場合や、共通テストでしか使わない・そんなに高得点が必要ない、という場合はいいですが、国公立や私大の個別試験で使う場合は、秋に全範囲習い終わるようでは演習期間が十分に取れないため間に合いません。

目安としては、高3の夏休み前には全範囲の通史を習い終わっている状態、つまりステップ1の「通史の理解」ができている状態にしましょう。7月中に「TryIT」を見終えるために、高2の冬ごろから逆算して取り組むのがおすすめです。

もちろん余裕がある人はもっと早い段階から取り組んでもいいですが、英語や数学、国語など他の受験科目が身についていないのに世界史に取り組むのはおすすめしません。世界史に比べこれらの科目は暗記だけでは点数が取れないため、早くから勉強を積み重ねておく必要があるからです。ほとんどの大学で世界史よりも英語や数学のほうが配点が高く合否にも影響するため、英数国が固まっていない人はそちらを優先して、余裕があるときに世界史を前倒しで取り組みましょう。

高1から高2のうちは、『中高6年間の世界史が10時間でざっと学べる』などでざっと流れを確認したり、学校のテストごとに単語と流れを覚えて高得点を狙ったりしておけば大丈夫です。このときも学校の問題集やプリントを繰り返し解いて、わからないところは教科書で流れの復習をしましょう。

ただし、早慶や東大・京大など最難関大を目指す場合は、できれば高3のゴールデンウィークごろには通史を終わらせておきたいところ。高2の夏頃には世界史をスタートできるようにしましょう。

- 最難関大学(早慶・東大・京大など)

- 高2の夏ごろ〜高3のゴールデンウィークで通史を終える

- その他の個別試験で使う大学

- 高2の冬ごろ〜高3の夏休み前で通史を終える

- 共通テストでしか使わない

- 高3の夏休みにスタートして、10月ごろには通史を終える

世界史の文化史は勉強しないんですか?

- 世界史の文化史はどうやって勉強すればいいですか?

- 私大で出題されることが多い文化史ですが、直前にまとめて対策するのも有効です。先に政治史・経済史を勉強して覚えておくことで、そこと紐づけて覚えやすくなります。

もちろん志望校によっては、文化史の勉強は必要になってきます。

文化史のポイントは「試験直前」に勉強をすること。文化史は覚える量がとにかく多いので、普段からやっていては時間がなくなってしまいます。

学校の定期テストや模試ごとに覚えるのはもちろんですが、通史(政治史・経済史が中心)を一通り勉強していればその時代の歴史背景と紐づけて覚えやすくなるため、直前期に一問一答を使いながら繰り返し覚えていくことも有効です。

直前期に繰り返して覚えつつ、資料集などで実物の写真なども合わせて確認するようにするといいですね。

世界史の勉強法まとめ

- 世界史は「通史→単語暗記→問題演習」で取り組む!

- 単語の丸暗記では入試は解けない!まずは歴史の流れ「通史」を理解しよう!

- 『一問一答』より先に『詳説世界史ノート』を使おう!

- 通史の流れの中で単語を覚えるのがポイント!穴埋め形式で単語を覚えると覚えやすい!

- 「高3の夏前」に全範囲習い終わるように予習しよう!

- 学校の授業は終わらないことが多い!映像授業を有効活用して予習!

世界史の勉強は何より「通史を理解する」ところから始まります。学校の授業だけでは入試に間に合わないことも多いため、他の科目とのバランスも見ながら高2のうちに予習をスタートできるようにしましょう。直前まで点数を伸ばせる科目なので、正しいやり方で繰り返し問題演習をして身につけていきたいですね!

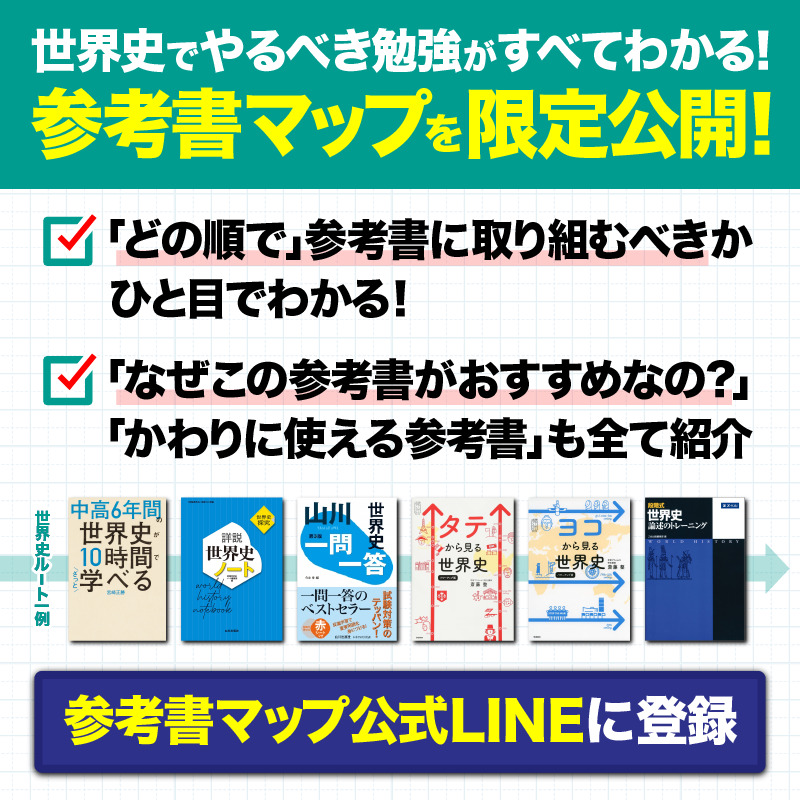

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば世界史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る