東京都立大学は2020年4月までは首都大学東京という名前で呼ばれていました。東京都内唯一の公立大学として、人気大学となっています。質の高い研究室が多く存在しているほか、教員から学生へのサポートも整っており、安心して通える大学となっています。

2025年度入学入試から、学習指導要領の変更により、一部大学で配点・科目の変更などが予定されています。順次記事を更新しておりますが、この記事は変更前のものとなりますので、配点等は必ず大学公式HPを参照してください。

東京都立大学に合格できる!

学習塾STRUX独自の年間計画

ストマガを監修する学習塾STRUXでは、志望校に向けた年間計画を作成しています。

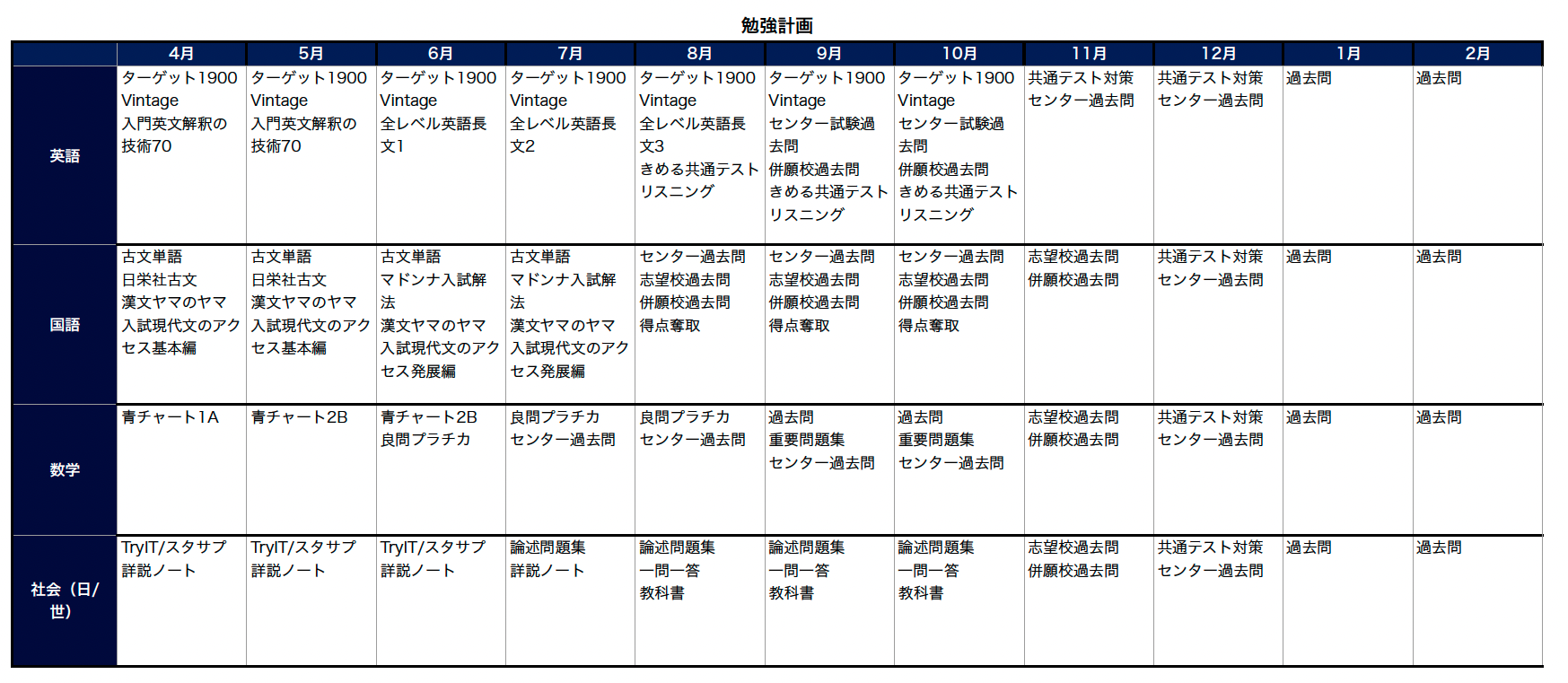

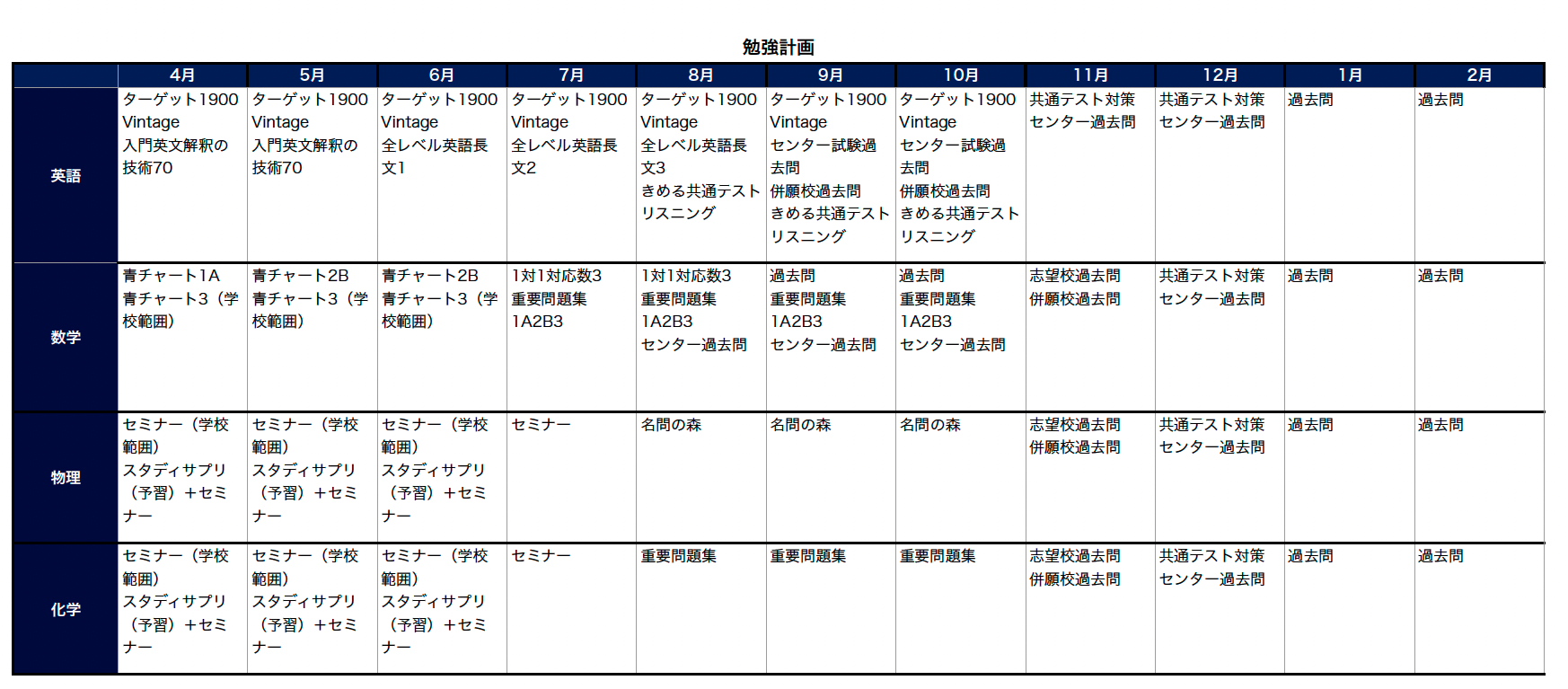

ある程度基本が身についている状態からスタートすると、東京都立大学合格に向けた高3の1年間での勉強計画はこのようになります。

*スマホの場合は画面をピンチで拡大、PCの場合は画像をクリックで拡大表示できます。

▼文系の場合

▼理系の場合

東京都立大学では文系と理系で勉強時間・内容が大きく変わってきます。

文系・理系それぞれの計画を示していますが、どちらの場合も原則として

・高3の夏休み前にはすべての科目について習っていない範囲がない状態

・高3の9月には併願校の英語の過去問演習、11月には志望校の過去問演習

が最低ラインになります。

計画は1年間になっていますが、高1・高2の学校で習った内容は完璧になっていないとスタートラインにすら立てない、ということが起こります。 遅くとも高2の冬から受験勉強を進めて、高3の夏休み前までには受験科目を一通り終わらせましょう。

東京都立大学合格に必要な勉強時間

東京都立大学の必要勉強時間

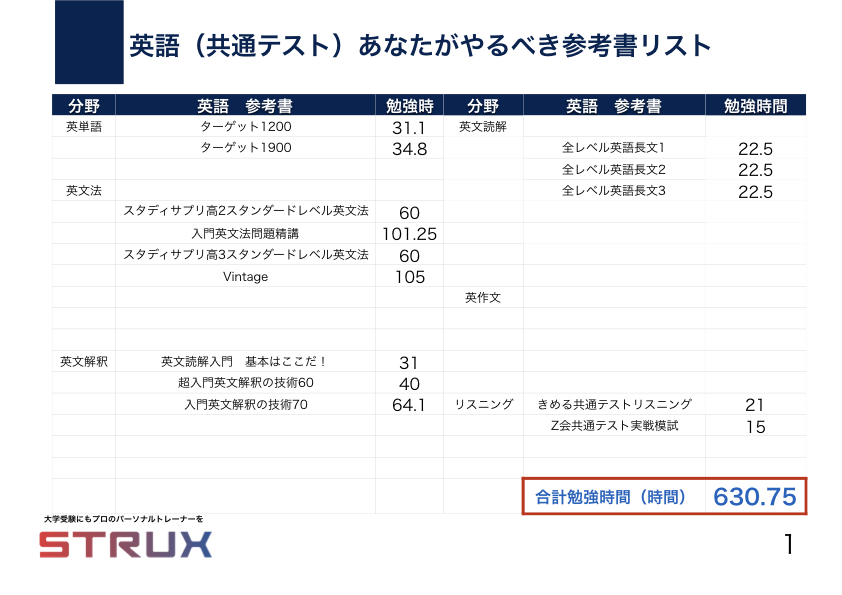

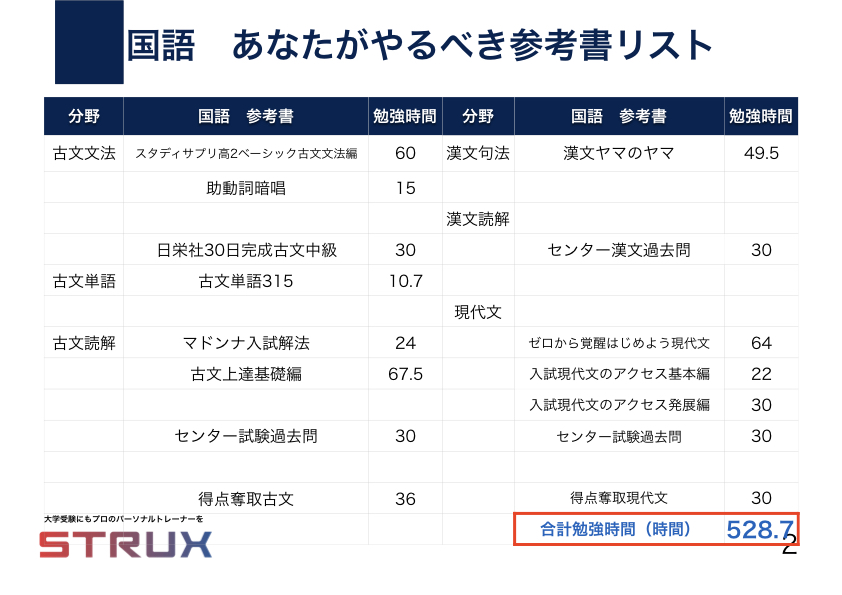

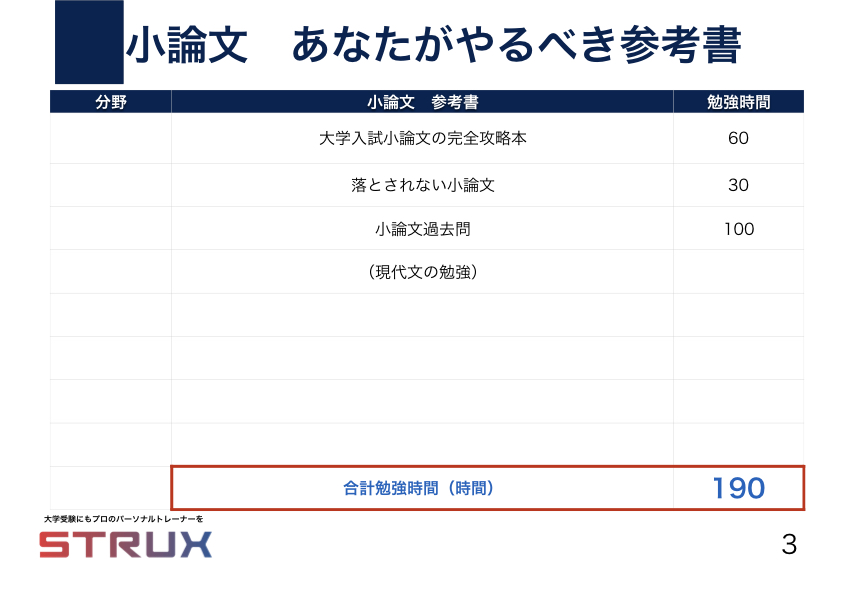

学習塾STRUXで算出している「参考書リスト」では、東京都立大学合格に必要な勉強時間は次のようになっています。

| 勉強時間の目安*学校の授業を活用し、高校基本から勉強する場合 | |

|---|---|

| 文系:1951時間 | |

| 理系:3102時間 |

▼英語の勉強時間

▼国語の勉強時間

▼小論文の勉強時間

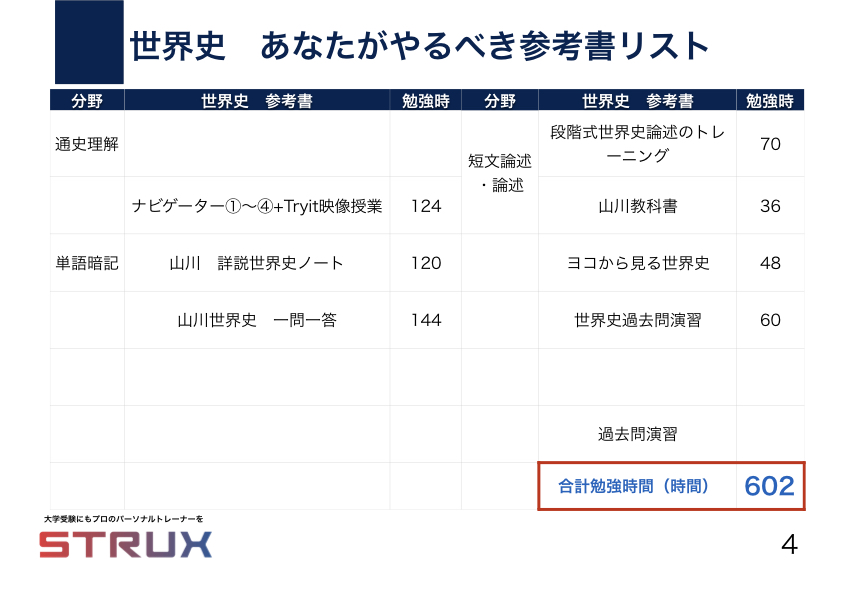

▼世界史の勉強時間

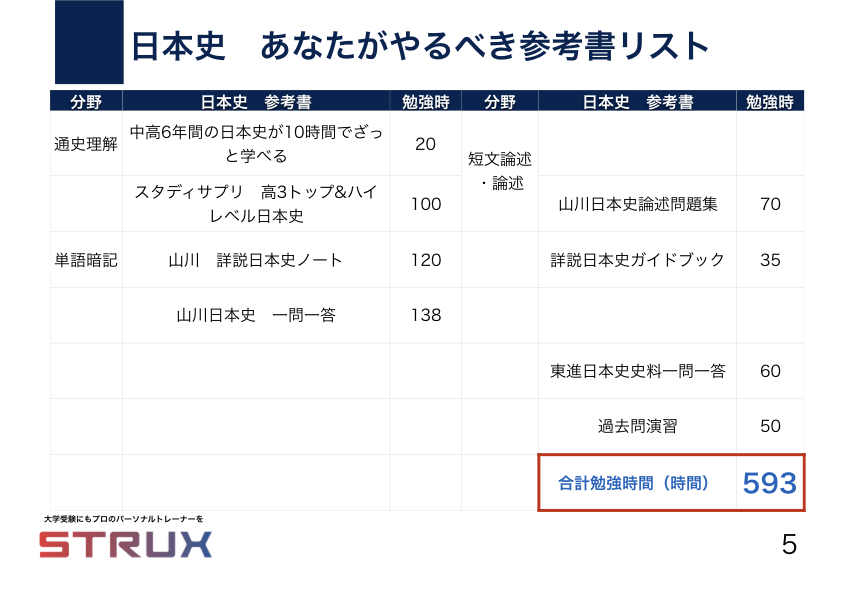

▼日本史の勉強時間

▼数学(文系)の勉強時間

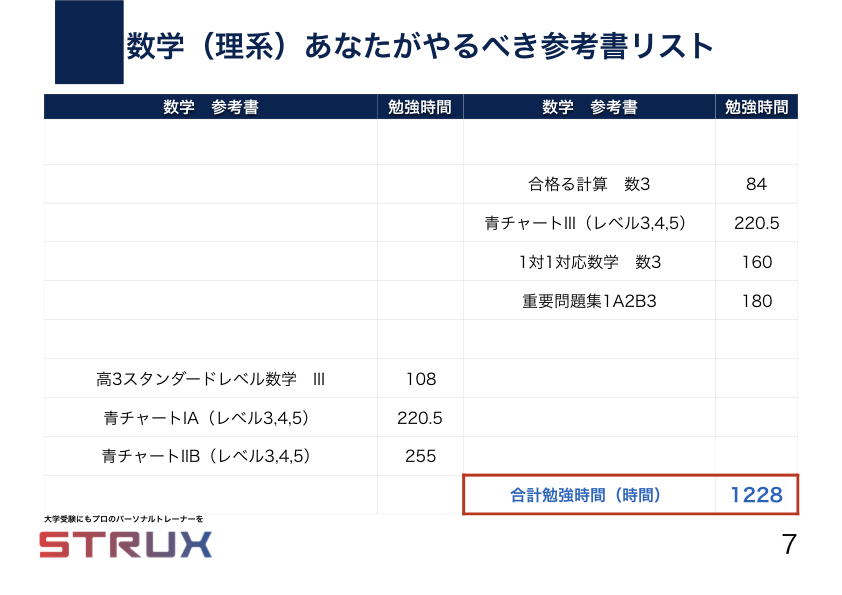

▼数学(理系)の勉強時間

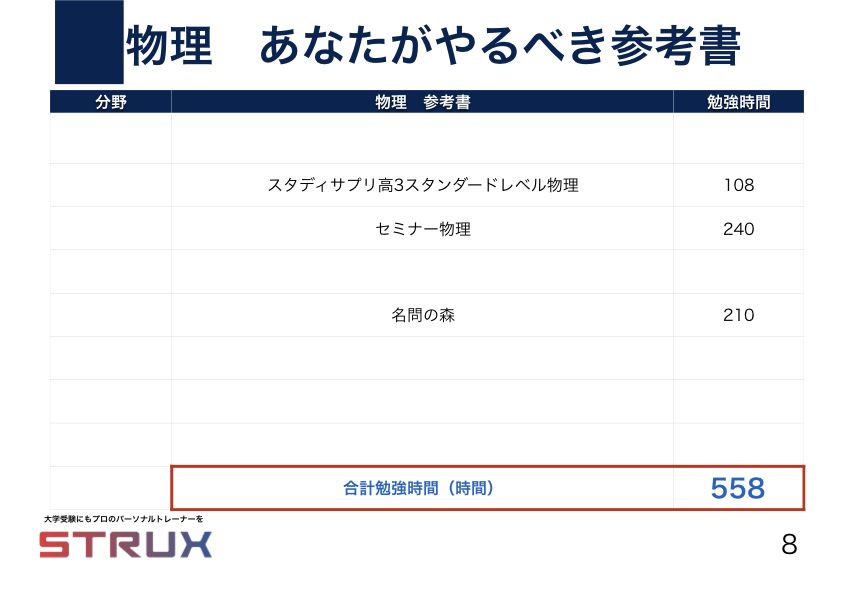

▼物理の勉強時間

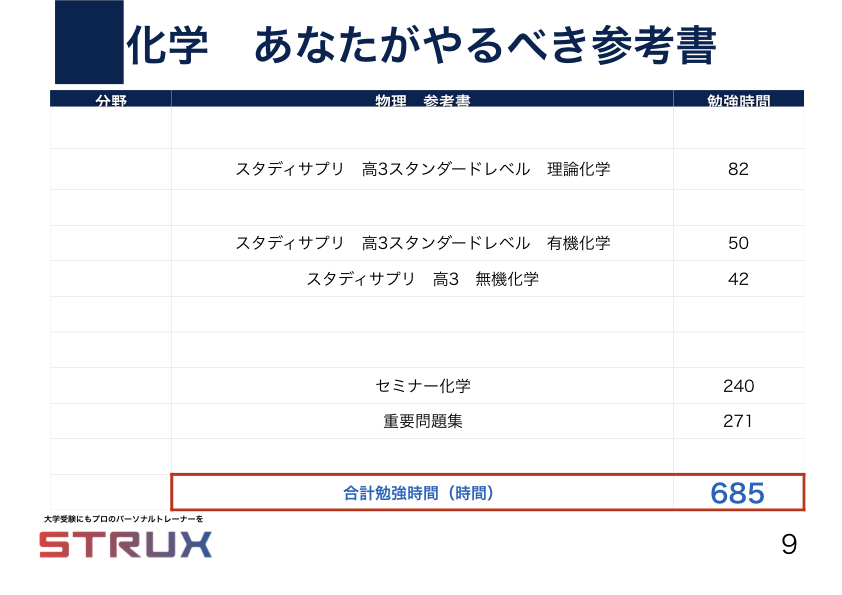

▼化学の勉強時間

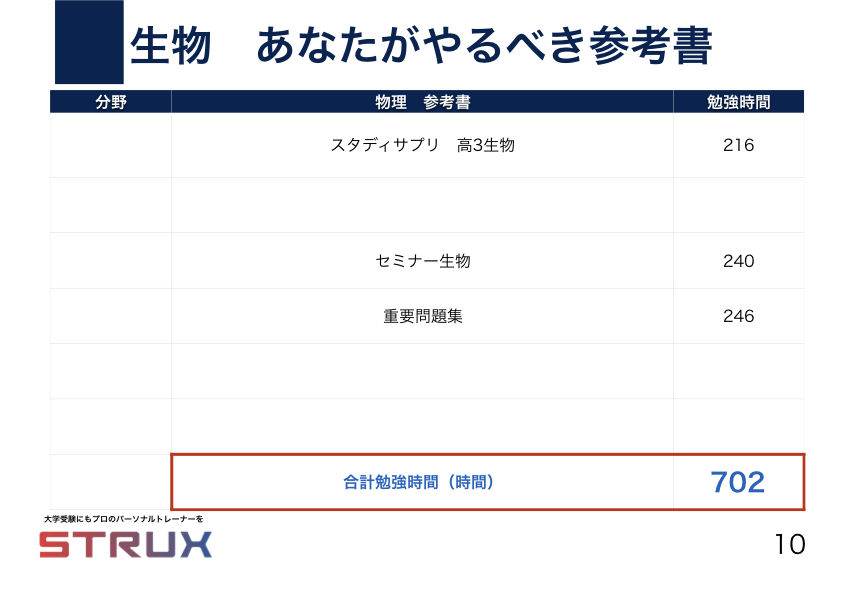

▼生物の勉強時間

▼総勉強時間(文系)

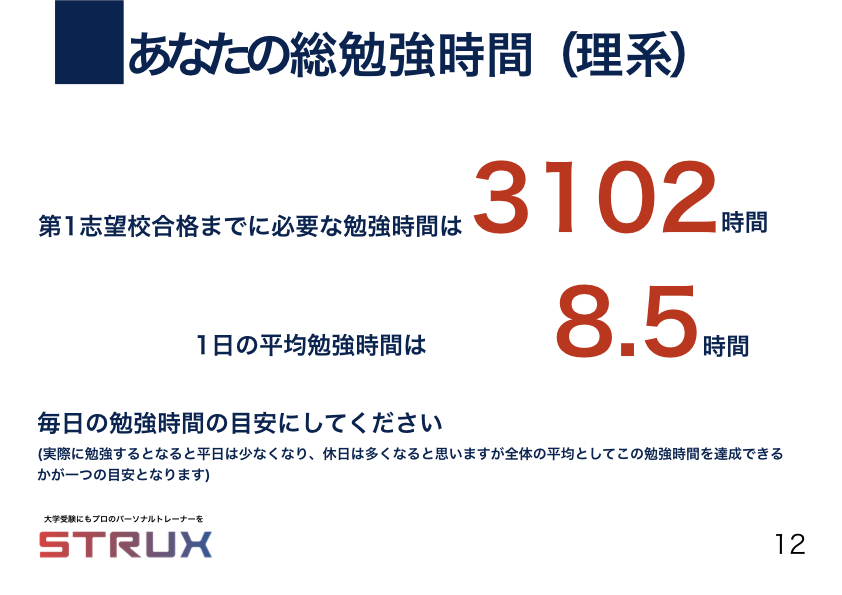

▼総勉強時間(理系)

それぞれの参考書に3周取り組んだ場合の目安時間で、実際は基礎の定着度合いや理解のスピードによって前後します。

1年間でこれらの参考書をやり切るとすると、1日あたり文系であれば5.3時間、理系であれば8.5時間の勉強が平均して必要です。理系であれば、3年生だけの勉強では間に合わないことがわかりますね。部活などをしているのであれば、高2から少しずつ勉強を進めておくのが賢明です。

東京都立大学合格のための勉強法

さて、ここからは具体的な攻略法をみていきます。各科目の簡単なポイントを紹介しているほか、基礎レベルからどの参考書をやればよいのか?過去問の傾向は?などの詳しい内容はリンク先にもあるので、必要な科目に絞りながら活用していってください。

東京都立大学・英語の対策

英語の問題は「英語長文の和文要約」「英作文」「リスニング」「和訳」「文法」「長文読解」など多岐にわたります。これらを120分で解く必要があるため、解き方にも戦略が求められます。リスニングが真ん中30分で実施されるため、それまでに得点源にしたい要約、英作文、そして和訳など中断しても問題ないものを解いておき、リスニングが始まる5分前にはリスニング問題に目を通します。このあたりの時間配分や「どの問題で点を取るか」を模試や過去問を通して明確にしましょう。

東京都立大学 英語の対策

東京都立大学・国語

都立大の国語は古文1題と現代文2題の計3問構成となっています。古文は現代語訳や文法問題、著者の主張に関する論述問題など幅広く出題されます。現代文では自分の考えを400字以内で論述する小論文のような問題が出題されます。自分の書いた論述を先生に見てもらうなど専用の対策も必要となります。

東京都立大学 国語の対策

東京都立大学・数学(文系)

文系の数学は4問構成で、確率が頻出となっていますが、幅広い分野から出題されるので、満遍なく勉強しておくことが必要となります。難易度は高くないので、標準レベルの問題を確実に取れるようにしておきましょう。

東京都立大学 文系数学の対策

東京都立大学・数学(理系)

理系数学は3問構成で、こちらも標準的な問題が出題されます。数Bからは数列やベクトル、数3からは微積分の問題がよく出題される傾向にあります。近年は証明問題も出題されることが多くなっているので、対策しておく必要があります。数理科学科に限っては通常の理系数学の問題に加えて専門問題が3題出題されます。

東京都立大学 理系数学の対策

東京都立大学・日本史の対策

都立大日本史は例年5問構成となっており、多くが短文論述問題となっています。ただ歴史事項を理解するだけではなく、その背景や流れまで把握しておく必要があるので、過去問を常に意識した対策が必要です。また現代史の分野からも出題されるので、早めに計画を立てて学習することが求められます。

東京都立大学 日本史の対策

東京都立大学・世界史の対策

都立大世界史は4問構成で、穴埋め形式、単答問題、25~140字程度の論述問題が出題されます。難易度は標準的なものですが、字数制限や指定語句があったりと、本番での柔軟性が求められる問題となっています。古代から現代まで幅広く出題されるので、満遍なく理解しておく必要があります。

東京都立大学 世界史の対策

東京都立大学・地理の対策

地理は大問3つ構成で、資料を読み取りそれについて論述する問題が中心で、単答問題や作図問題も出題されています。統計資料や地図を利用した問題も多く、普段から資料集などに目を通すようにしておく必要があります。

東京都立大学 地理の対策

東京都立大学・物理の対策

物理は3問構成で、「力学」「電磁気」「熱または波動」がそれぞれここ数年では出題されています。基本的な思考を問う問題から計算問題まで幅広く出題されますが、全体的に計算量が多いため、高得点を狙うには限られた時間の中で計算を正確に行う練習をする必要があるでしょう。

東京都立大学 物理の対策

東京都立大学・化学の対策

化学も3問構成。問題数は多くないため、時間内に解き切れるようになっています。しかし理論化学分野から一部難易度の高い問題が出題されるため、問題に優先順位をつけて解いていくことが必要になるでしょう。論述問題は部分点があるため、難しい問題でも必要な部分が書けていれば得点になります。どこで点を取るべきか見極める戦略が必要となります。

東京都立大学 化学の対策

東京都立大学・生物の対策

生物は3問構成で、幅広く出題されます。字数制限のない論述問題が中心で、難易度は少々高めに設定されています。教科書や資料集に載っている知識は取りこぼしがないよう丁寧に把握しておきましょう。

東京都立大学 生物の対策

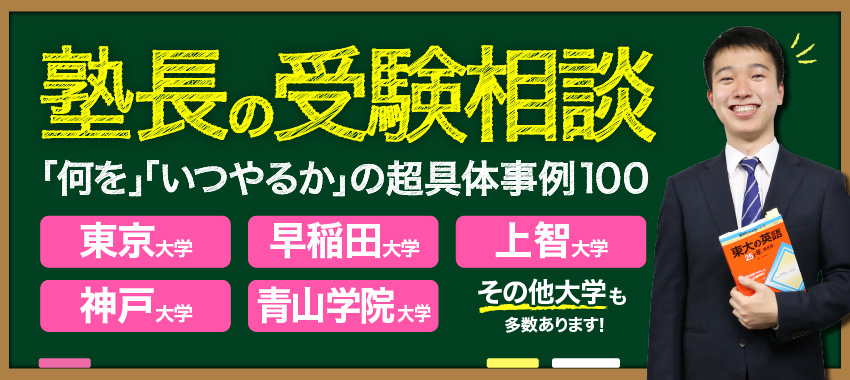

東京都立大学の受験相談事例集

東京都立大学の試験・出願・配点情報

東京都立大学の試験は基本をきちんと押さえている人にとっては、決して難しい問題ばかりではありません。その一方で合格に必要な得点率も高くなっており、ケアレスミスや対応できない可能な限り減らす必要があります。

都立大の入試・出願について

| 一般入試 | |

|---|---|

| 期日 | 2月25日・26日 |

| 共通テスト | 必要 |

| 得点比率 | 学科により異なる |

| 2段階選抜 | あり |

| 出願時期 | 1月25日~2月5日 |

| 科目 | 学科により異なる |

一般的な国公立大学と同じスケジュールで実施されます。共通テストによる1段階選抜が実施されますが、例年8割程度取れていれば基本的に通過できるラインとなっています。2次試験に対する共通テストの点数の比率が多くの学科で高くなっているため、共通テストでも十分な点数を取るための戦略が必要となります。

個別学力試験では学科問わず英語の試験がないので、英語が得意な人にとっては他の受験生との差をつけにくいということになるかもしれません。

東京都立大学の配点・科目(文系)

先述の通り、都立大の配点や入試傾向は様々な予備校によって研究されていて、その分やるべきことも明確になりやすいです。何より得意科目・苦手科目によって「どの科目で点をとって合格するか」の戦略が立てられ、合格率を高めることができるので、様々なパターンを基に参考にしてみてください。

| 配点・科目【文系】(人文社会学部の例) | |

|---|---|

| 共通テスト | 800点 |

| 数学・地理歴史 | 200点 |

| 国語 | 150点 |

| 小論文 | 100点 |

共通テストの点数比率が高いのが特徴的。配点は小さいとはいえ個別学力試験で小論文が課されるので、専用の対策をしておく必要があります。

共通テストを利用する際に、地理歴史・公民および数学から計3科目を選択することが必要です。文系の学科なので数学は1Aを選び、社会から2科目選ぶのがスタンダードとなっています。いずれにしても、早い段階で受験に使用する科目を選んでおくことでどこに勉強の焦点を当てればいいのか分かりやすくなります。

個別学力試験においても地理歴史および数学から1科目を選択することが必要となりますが、ここでも社会を選ぶのがスタンダードです。数学を選んでもいいのですが、文系数学だからといって計算量は少なくなく、計算に自信がない限りは時間に追われ苦戦を強いられる可能性があります。

東京都立大学の目標点数(文系)

| 合格最低ライン目安 |

|---|

| 860点(人文社会学部の例) |

| パターン1:標準 |

|---|

| 共通テスト:640/800点 |

| 地理歴史・数学:120/200点 |

| 国語:80/150点 |

| 小論文:50/100点 |

| 合計:890点 |

| パターン2:国語が得意 |

|---|

| 共通テスト:640/800点 |

| 国語:120/150点 |

| 地理歴史・数学:100/200点 |

| 小論文:30/100点 |

| 合計:890点 |

| パターン3:地歴または数学が得意 |

|---|

| 共通テスト:640/800点 |

| 国語:70/150点 |

| 地理歴史・数学:150/200点 |

| 小論文:30/100点 |

| 合計:890点 |

人文社会学科のみならず、全ての学科で英語が個別学力試験に含まれません。その代わり共通テストの英語の配点が大きくなっています(人文社会学科の場合は300点)。そのため英語が得意な人は共通テストで確実に点を取っておくと有利に事を運べるでしょう。

留学していたなど英語が圧倒的に得意な場合、もちろん英語はもっととれます(得意な人は100点超えも珍しくありません)し、逆に数学が得意であれば数学で2問完答・残りを半分ずつという形でとるだけでも十分なアドバンテージになります。

| 模試一覧 | |

|---|---|

| 5月 | 河合全統マーク模試 河合全統記述模試 |

| 8月 | 河合全統マーク模試 河合全統記述模試 |

| 10月 | 河合全統マーク模試 河合全統記述模試 |

マストで「マーク模試」を受けていきましょう。これに加え、入試1年前の「共通テスト同日試験」などを受験できるとよりよいです。A判定を狙うのは簡単ではないので、10月の記述模試でAがでたらラッキー、位のつもりで、狙う判定としてはBあたりを目指し徐々にあげていければOKです。夏の模試ではD判定〜E判定で十分ですが、マーク模試は夏あたりでは7〜8割すでに取れている状態にはしておきたいところです。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| 共通テスト利用:青山学院大学、中央大学など |

| 後期試験:横浜国立大学、千葉大学 |

| 志望校変更:GMARCH、上智大学など |

私大の併願をする際は、GMARCHを志望する場合が多いです。共通テストの点数が良ければ、共通テスト利用で受かることも多いので、視野に入れておきましょう。

後期試験で併願する場合に多いのが地方国立大学で後期試験を実施しているところ。このあたりは地域によって住んでいる近くの難関大を活用する場合が多そうです。

東京都立大学の配点・科目(理系)

理系に関してもやるべきことは明確です。数学の配点が高い分、文系よりなおいっそう、得意科目・苦手科目によって「どの科目で点をとって合格するか」の戦略が立てやすく、合格率を高めることができるので、様々なパターンを基に参考にしてみてください。

| 配点・科目(理学部数理科学科の例) | |

|---|---|

| 共通テスト | 550点 |

| 数学 | 400点 |

| 理科 | 200点 |

共通テストの点数比率が高いのが特徴的。どの学科も個別学力試験は数学と理科のみとなっており、1つ1つの科目に集中して勉強に取り組みやすい。

共通テストを利用する際に、地理歴史・公民から1科目を選択することが必要です。理系の学科なので数学は1A2Bともに必須となっています。

個別学力試験の理科は学科によってシステムが大きく異なるので気をつけてください。例として、理学部化学科では化学は必須で、それに加えて物理・生物・地学のうちから1科目を選ぶ形式となっています。

東京都立大学の目標点数(理学部数理科学科の例)

| 合格最低ライン目安 |

|---|

| 800点(学科により異なる) |

| パターン1:標準 |

|---|

| 共通テスト:420/550点 |

| 数学:250/400点 |

| 理科:130/200点点 |

| 合計:800点 |

| パターン2:数学が得意 |

|---|

| 共通テスト:420/550点 |

| 数学:300/400点点 |

| 理科:80/200点 |

| 合計:800点 |

| パターン3:理科が得意 |

|---|

| 共通テスト:440/550点 |

| 数学:200/400点 |

| 理科:160/200点 |

| 合計:800点 |

理学部数理科学科の場合、ベーシックな合格ラインは、数学が得意かどうかで大きく変わります。数学と比べて理科の配点が低いので、数学で点を落としてしまった場合に理科でリカバリーすることは難しくなります。

同様に、化学科では化学、物理学科では物理と、各学科の専門の教科は配点が高くなっているので、必ず取れるようにしておきましょう。

| 模試一覧 | |

|---|---|

| 5月 | 河合全統マーク模試 河合全統記述模試 |

| 8月 | 河合全統マーク模試 河合全統記述模試 |

| 10月 | 河合全統マーク模試 河合全統記述模試 |

マストで「マーク模試」を受けていきましょう。これに加え、入試1年前の「センター同日試験」などを受験できるとよりよいです。A判定を狙うのは簡単ではないので、10月の記述模試でAがでたらラッキー、くらいのつもりで、狙う判定としてはBあたりを目指し徐々にあげていければOKです。夏の模試ではD判定〜E判定で十分ですが、マーク模試は夏あたりでは7〜8割すでに取れている状態にはしておきたいところです。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| 共通テスト利用:青山学院大学、中央大学など |

| 後期試験:横浜国立大学、千葉大学 |

| 志望校変更:GMARCH、東京理科大学など |

私大の併願をする際は、GMARCHを志望する場合が多いです。共通テストの点数が良ければ、共通テスト利用で受かることも多いので、視野に入れておきましょう。

後期試験で併願する場合に多いのが地方国立大学で後期試験を実施しているところ。このあたりは地域によって住んでいる近くの難関大を活用する場合が多そうです。

東京都立大学に合格できる!

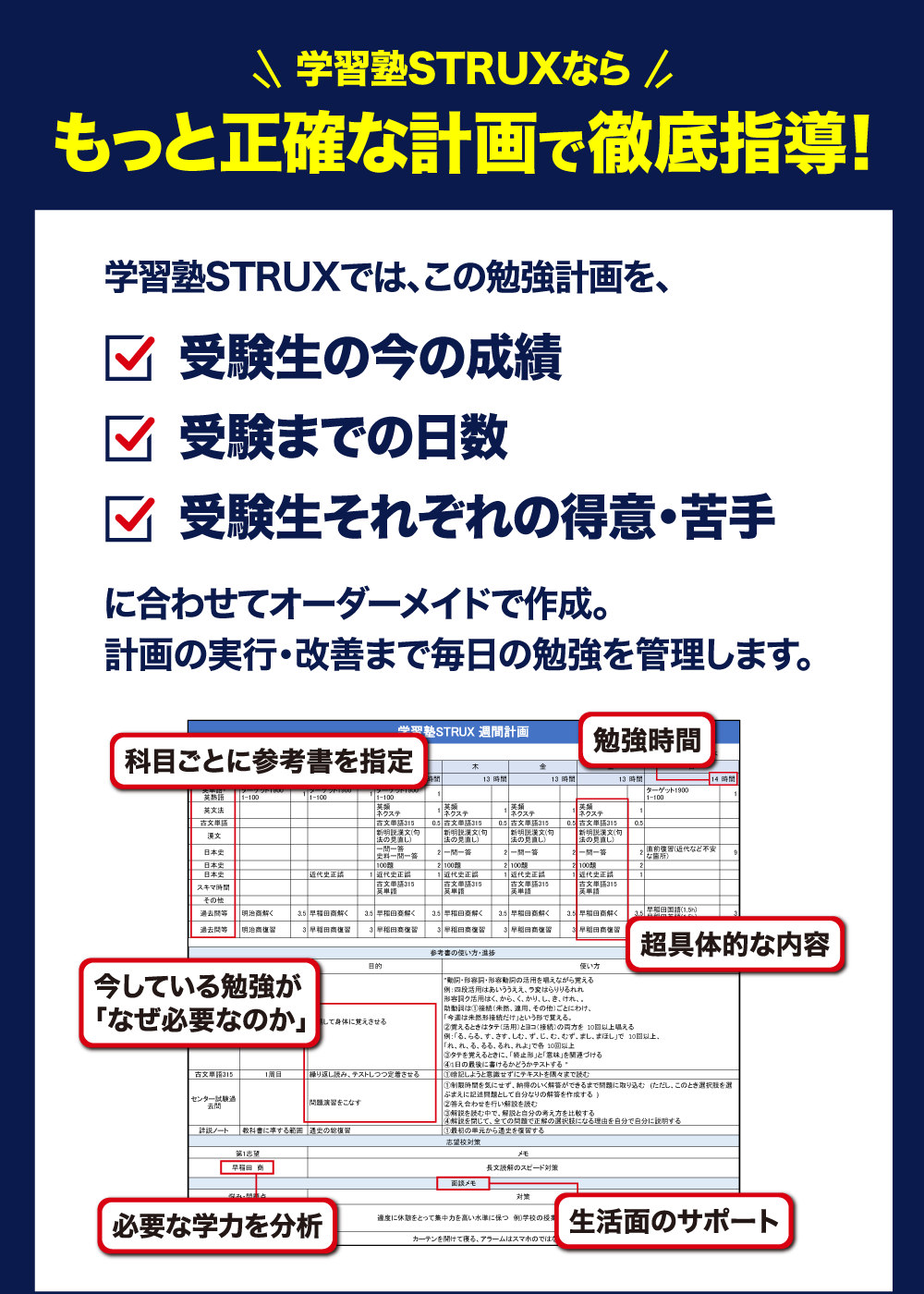

STRUXのオーダーメイド計画で

不安なく受験勉強に取り組もう

「ネットで勉強法を調べているけど、いまいちしっくりこない…」

「調べた勉強法で取り組んでいるけど、レベルが合っているか不安…」

そんな悩みを抱えていませんか?

この勉強法サイト「ストマガ」を監修している学習塾STRUXでは、東大・早稲田を中心とした講師陣が「あなたにあった」計画を作成します。

受験から逆算した年間計画をもとに毎日の勉強計画を作成し、「毎日の勉強で悩まない」個別指導塾です。

勉強計画はゴールだけ決まっていても立てられません。志望校への勉強法がわかったら、「自分はどのレベルから始めるか?」を決める必要があります。

学習塾STRUXでは、この「現状の学力」を分析し、志望校に必要な学力との差から年間計画を作成。

計画が遅れてしまっても、必ず毎月修正して、その時期その時期で最適な計画にします。

だから、安心して「あとは勉強するだけ」にできます。

まずは無料体験を受けてみてください!

無料体験では、この記事でも紹介した

□ 年間計画

□ 参考書リスト

に加え、学習塾STRUXで実際に作成している

□ 週間計画

のサンプルもお渡しします。

実際に現状の勉強状況や模試などから現状の学力を判断し、志望校との差を出して計画を作成するので、「これさえ見れば勉強をすぐにスタートできる!」という内容になっています。

もちろん、持っている参考書や学校教材を盛り込むことも可能です。完全無料で、オンラインでも受講可能!

全国からのご参加、お待ちしています!

STRUXってどんな塾?