「共通テストの化学ってセンターとどこが変わったんだろう?」

「センターの過去問だけやっておけば、共通テストってできるのかな?」

こんな疑問をお持ちではないでしょうか?

こちらの記事を読めば、共通テストの化学と、従来のセンター化学との違いが全て分かります。

大問構成の違いは?【共通テスト化学】と【センター化学】の問題構成の違い

共通テスト化学の大問構成はセンター化学から大きく変わりました。

センター試験では大問6問構成で、うち大問1~4までが必答、大問5と6は選択して片方だけ解答する形で、大問5と大問6に対応している単元が「合成高分子」と「天然高分子」でした。

共通テストでは、大問5問構成で選択問題がなくなったので、「合成高分子」も「天然高分子」もどちらも必ず勉強しなければならない形になっています。

現役生で学校の授業進度が遅い場合には少しだけ準備にかかる時間が増えたと言ってもいいでしょう。

配点の違いは?【共通テスト化学】と【センター化学】の得点配分の違い

配点も問題構成の変化に合わせて変化しています。

センター試験では第4問までに90点、第5問と選択した大問で合わせて10点でしたが、

共通テストでは以下のように各大問20点ずつの配点になっています。

- 第1問 20点 物質の構造・状態

- 第2問 20点 物質の変化と平衡

- 第3問 20点 無機物質

- 第4問 20点 有機化合物、高分子化合物

- 第5問 20点 年度によって変化(有機+α)

大まかには大問ごとに「理論化学」「無機化学」「有機化学」と分かれていますが、無機化学の問題の中に理論化学の知識が必要な問題が出題されることもあります。

よって、この分野ごとの得点配分というのは分かりにくくなりました。

しいて言うなら「理論化学」の配点が若干大きいことはセンター化学のときと変わりません。

試験時間・解答形式の違いは?【共通テスト化学】と【センター化学】の違い

マーク形式で、試験時間が60分ということは変わりませんが、見慣れない化合物や現象も出題されるので、慣れていない場合には時間内に解き終わるのが難しくなりました。

解答形式は従来のものと変わりません。

共通テスト化学とセンター化学の【出題傾向】の違い

センター試験の頃と比べて問題の種類や問い方が大きく変わったわけではありませんが、共通テスト化学ならではの特徴が2つあります。

それは以下の通りです。

・教科書では出ない化合物や言葉、現象が出題される

・表・グラフに関連する問題が出題される

それぞれ詳しく解説します!

教科書では出ない【指導要領外】の化合物や言葉、現象が出題される!

共通テスト化学ではセンター試験では見られなかった「指導要領外」からの出題があります。

指導要領外とは、教科書には載っていないため、学校では習わない内容のことです。

具体的に試行調査~2022共通テスト化学で出題された教科書では見られない内容をまとめてみると次の通り。

- イオン内電荷の偏りと水への溶けやすさ

- C1化学

- p-アミノフェノール、アセトアミノフェン

- アルギン酸

- シュウ酸イオンを配位子にもつ錯イオンの光化学反応

- 水素結合の結合エネルギー

このように学校では習わない指導要領外の内容も出題されるのが共通テストの特徴です。

とはいえ、習っていない内容は問題文中に説明が書かれてあったり、化合物のときには構造が書かれてあったりするのが普通。

なので問題文をしっかり読めば、これらの内容も「学校で習う範囲の知識」を用いて理解できるように作られています。

教科書以上のことを必死に勉強して準備する必要はありません。

それでも「見慣れない化合物を見かけたら手が止まる」ということがないように、慣れておく必要があります。

旧帝大レベルの大学群や一部の医学部なども、指導要領外の化合物を問題にすることがあるので、これらの大学を受験する受験生にとっては、共通テスト対策が個別試験の良い練習になるはずです。

そういった難関大でもやはり本文中に説明がなされていたり、化合物の構造が書かれていたりすることが普通です。

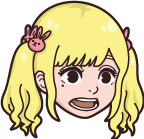

常用対数表・対数グラフが使われる!

2020年、最後のセンター試験でも対数グラフは出題されて大きな反響がありました。

センター2020第2問 問3 引用

ですから対数グラフに関しては厳密に言えばセンターと共通テストとの違いではありませんが、

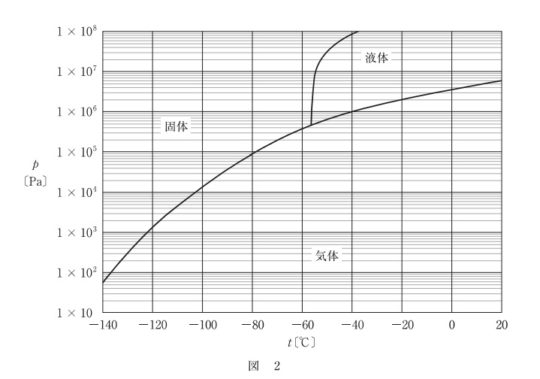

30年度の試行調査では、第4問の問4では対数グラフと呼ばれるものが登場しています。

第4問 問4 引用

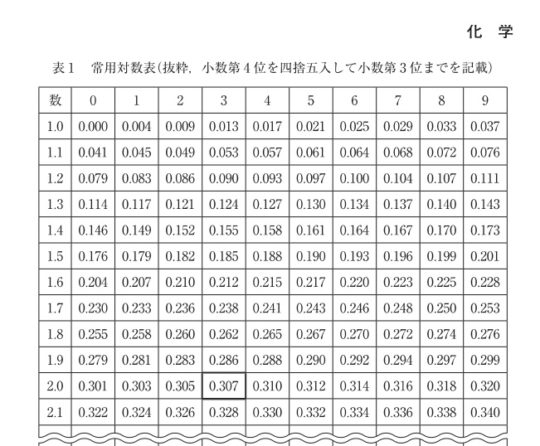

また次のような常用対数表を使って解かなければならない問題が出題されました。

第4問 問3 引用

こちらは数学2では見てもおかしくない表にはなっていますが、化学で見かけることはないので急に出てくると身構えてしまうこともあるはずです。

どちらも問題文をよく読めば、初めて見た受験生でも理解できる作りにはなっていますが、そこで時間をかけてしまうと制限時間内に解き終えるのが難しくなってしまいます。

対数グラフや対数表は共通テストの化学では出てくることがあり得るものと考えて、試行調査や共通テスト予想問題集で対策をしておくことが重要でしょう。

理論、無機、有機が混ざった大問が出題される

細かい部分で言うと、センター試験のときとは違って、理論、無機、有機がハッキリ分かれていない大問が出題されるようになりました。

センター化学のときには、「理論化学」で大問2つ、「無機化学」で大問1つ、「有機化学」で大問3つというのが定番の形となっていました。

例えば30年の試行調査の第2問などは「無機化学」「理論化学」が混ざったような問題になっています。

ただし、これらの問題は問題集を解いていれば普通に見かける問題ですので、特別対策をする必要はありません。

まとめ

この記事のまとめです。

共通テストとセンターの化学を比較すると、

・大問構成に変化があり、全問必答の5問構成になった

・対数表や対数グラフが出題される可能性が高くなった

・指導要領外のものの出題の可能性が高くなった

となります。

Q&A

- 共通テストの対策としてセンター試験の過去問を使うのは効果的ですか?

- 化学に関してはセンター試験の過去問を使うことも有効な手段です。

ただし、出題形式になれるため最低でも5回以上は共通テスト形式の問題を解き、それと合わせてセンターも5年分使って演習するなど、ハイブリッドな方法で勉強するのがおすすめです。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば化学の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る共通テスト化学全体の対策を理解したい場合はこちらからご覧ください!