化学の入試は大きく「理論・無機・有機」の3分野から出題され分野ごとに問題の特徴が異なるため、それぞれでしっかり対策を立てることが重要です。

今回の記事では、化学の各分野の特徴や具体的な勉強法、おすすめの参考書について解説します!

化学の3分野「理論・無機・有機」の特徴

化学の勉強をはじめるにあたって、まずは「化学の分野」について知っておきましょう。化学は大きく以下の3分野に分かれます。

- 理論分野

- 無機分野

- 有機分野

分野ごとに特徴があるため、しっかり把握してから勉強に取り組みましょう!

高校化学の理論分野の特徴

「理論分野」は、高校化学の中でも最重要な分野です。重要な理由は以下の2つです。

- 無機分野と有機分野に関連する単元を含むから

- 入試で配点が高いケースが多いから

理論分野は、たくさんの単元が含まれている分野です。例えば、「無機や有機の問題に直接関係する基本的な単元」「理論分野単体で完結する発展的な単元」などがあります。特に「無機や有機の問題に直接関係する基本的な単元」の「濃度計算」や「中和反応」「酸化還元反応」などを含みます。

そのため、理論分野で上記の単元を理解できていないと、無機や有機で躓く原因になるでしょう。理論分野の基本的な内容が解けないと、他の分野ができるようにならないため要注意です。易しい部分だけでも最初に習得する必要があります。

また、以下の「2023年共通テストの配点」からもわかるように、理論分野は配点が高いです。

- 第1問:理論(20点)

- 第2問:理論(20点)

- 第3問:無機(20点)

- 第4問:有機(20点)

- 第5問:理論&無機(20点)

半分近くが理論分野からの出題であるとわかります。

こうした背景もあり、理論分野は化学の中でも重要性が高いと言えるのです。

より詳しい理論分野の特徴や勉強法については、以下の記事を参考にしてください!

高校化学の無機分野の特徴

無機分野の特徴は大きく以下の2つです。

- 暗記要素が強い

- 高得点を狙いやすい分野

無機分野は、他と比べて暗記の要素が強い分野です。

また最低限の問題演習をこなせば安定して高得点を取れます。というのも無機分野の入試問題は、(東大や京大などの一部難関大を除いて)単体での出題がメインとなるため、極端に難しい問題が作られることはほとんどないからですね。

無機分野は模試や入試でも「25%〜33%くらい」の配点になっていることが多いので、早いうちに勉強して得点を安定させましょう。

より詳しい無機分野の特徴や勉強法については、以下の記事を参考にしてください!

高校化学の有機分野の特徴

有機分野の特徴は大きく以下の2つです。

- 暗記要素は多いが暗記だけでは問題を解けない

- 頻出の構造決定問題は有機分野の総合力を問われる

有機分野では主に「炭素を含む化合物」について勉強します。学ぶ分野が限られるため暗記量が少なそうに見えますが、炭素の配置が違うだけで多くの化合物が作れるため、暗記量は意外と多いです。

また、暗記した内容をもとに以下のような計算問題を解く必要があります。

「AからBを作ると、いくらBができるか?」

「理論値と比べての収率はいくらか?」

さらに「簡単な計算」「知識の暗記」「構造決定特有の解き方のコツ」をすべて身に付けた上で解く必要がある「構造決定問題」も出題されるため、問題のレベルが高くなりやすいです。

より詳しい有機分野の特徴や勉強法については、以下の記事を参考にしてください!

4ステップで解説!高校化学の具体的な勉強法

それでは具体的な化学の勉強法を見ていきましょう!以下の4ステップで勉強を進めてください。

- 教科書レベル理解

- 基本問題演習

- 入試レベル演習

- 過去問演習

教科書レベル理解

化学の勉強では、まず教科書レベルの理解が必須です。化学では計算問題や構造決定問題などが出題されますが、いずれも化学の基礎知識をただ単に暗記するだけでなく、きちんと理屈まで理解しなければ解けません。

知識の理屈を理解せず暗記に頼って勉強してしまうと、どこかで頭打ちになってしまい、それ以上成績は上がらなくなってしまいます。また、入試で出題形式が変わった際にも対応できません。さまざまな問題に対応できるようにするため、必ず最初に教科書レベルの内容を理解しておきましょう。

具体的には以下の知識をすべて理解していきます。

- 物質の名前、化学式、色

- 反応式の意味

- 実験の設定

- 日常生活との繋がり

学校の授業で学習したり、あるいは『スタディサプリ』『宇宙一わかりやすい高校化学』を使って独学したりするのが基本です。

学校の授業で学習する場合は、勉強のペースに注意してください。学校の授業は進度が遅いため、全範囲の勉強が終わるのが受験直前ということも珍しくありません。また、映像授業や参考書を使う際も、ダラダラ勉強しないようペース管理に十分注意しましょう。

より詳しい教科書レベルの範囲の勉強法については、以下の記事を参考にしてください!

基本問題演習&入試レベル演習

教科書レベルの内容を理解したら、問題演習を行い知識を定着させることが大切です。あまり暗記に時間をかけすぎず問題演習の時間を多めに確保しましょう。

知識を暗記すれば、単純な一問一答のような問題は解けるでしょう。しかし入試で出題される問題は、

「授業で中和も酸化還元について理解はしたけど、この反応はどっちの反応?」

「有機の基本的な性質は習ったけど、この物質の構造ってどうやって決めればいいの?」

というように、知識を応用させなければいけない内容ばかりです。

また、問題の内容を理解できても、実際に計算ができなければ意味がありません。仮に計算できても、時間をかけすぎている状態では、試験時間内にすべての問題を解くことは難しいでしょう。そのため、必ず問題演習に取り組み、入試本番で使える知識と計算力を身に付けることが重要です。

それに、問題演習に取り組むことで「意外と完璧に暗記できていなくても解ける問題が多い」ということにも気付けるはずです。例えば「消去法で答えを導ける」「次の小問から逆算して答えを予想できる」ということもあります。

基本レベルの問題演習で使える問題集としては、学校で配られる『セミナー』『リードα』『ニューグローバル』などが挙げられます。

早慶理科大や旧帝大クラスを目指すのであれば『重要問題集』を解きましょう。

東大や京大、東工大などの最難関大を志望する人は『化学の新演習』まで取り組むことが理想です。

より詳しい問題演習の取り組み方については、以下の記事を参考にしてください!

過去問演習

最後に過去問演習に取り組みましょう。過去問は赤本などを使って取り組んでください。

過去問に取り組む際は、以下のポイントを意識しましょう。

- 時間配分を意識しながら取り組む

- (志望校がマーク式の場合)マーク形式の演習に慣れる

- 計算ミスをなくす

過去問演習は、志望校の問題形式や出題傾向に慣れるための重要な部分です。実際に繰り返し解くことで入試本番のイメージを掴み、「どの問題にどれくらい時間をかけるべきか?」「記述する際のポイントはどこか?」などを把握していきましょう。

化学のおすすめ参考書と具体的な使い方

それでは具体的に、化学の勉強でおすすめの参考書と具体的な使い方をチェックしていきましょう。

- 教科書レベル理解の参考書と使い方

- 基本問題演習&入試レベル演習の参考書と使い方

- 過去問演習

教科書レベル理解の参考書と使い方

教科書レベルの勉強は、『スタディサプリ』のような映像授業で行うことが基本です。学校の先生より講義内容がわかりやすいことも多いため、積極的に活用しましょう。

具体的な勉強法は以下の通りです。

- ステップ1

- テキストを印刷する

- ステップ2

- 集中して映像授業を視聴する

- ステップ3

- 授業で解説された問題を自力で解く

- ステップ4

- 確認問題を解く

より詳しい勉強方法については以下の記事を参考にしてください!

基本問題演習&入試レベル演習の参考書と使い方

まず基本問題演習は、学校で配られることも多い『セミナー』『リードα』『ニューグローバル』を使いましょう。

学校で配布されていなければ『エクセル』を使ってもOKです。

入試レベル演習については、早慶理科大や旧帝大クラス志望なら『重要問題集』、東大・京大・東工大クラス志望なら『化学の新演習』を使いましょう。

いずれの問題集も、以下の手順で使うことが基本です。

- ステップ1

- 時間を計りながら問題を解く

- ステップ2

- 解説を丁寧に読む

- ステップ3

- 間違えた問題は解説を閉じて解きなおす

- ステップ4

- 資料集の該当範囲に目を通す

- ステップ5

- 間違えた問題に印をつける

- ステップ6

- 2周目以降は間違えた問題だけ取り組む

より詳しい勉強方法については以下の記事を参考にしてください!

過去問演習

過去問演習は赤本などを使って進めていきましょう。

勉強の手順は次の通りです。

- ステップ1

- 時間を計って解く

- ステップ2

- 丸付け&間違えた問題に印を付ける

- ステップ3

- 得点を計算して記録する

- ステップ4

- 間違えた問題は解説を閉じて解きなおす

- ステップ5

- 資料集の該当範囲に目を通す

- ステップ6

- 間違えた問題に印をつける

まとめ

化学の「理論・無機・有機」の3分野に分かれた科目です。各分野に特徴があるため、それぞれの概要を掴んで適切な方法で勉強することが重要です。

勉強のフェーズによって必要な参考書も異なるため、今回の記事を参考にして自分に合った方法で勉強を進めてください!

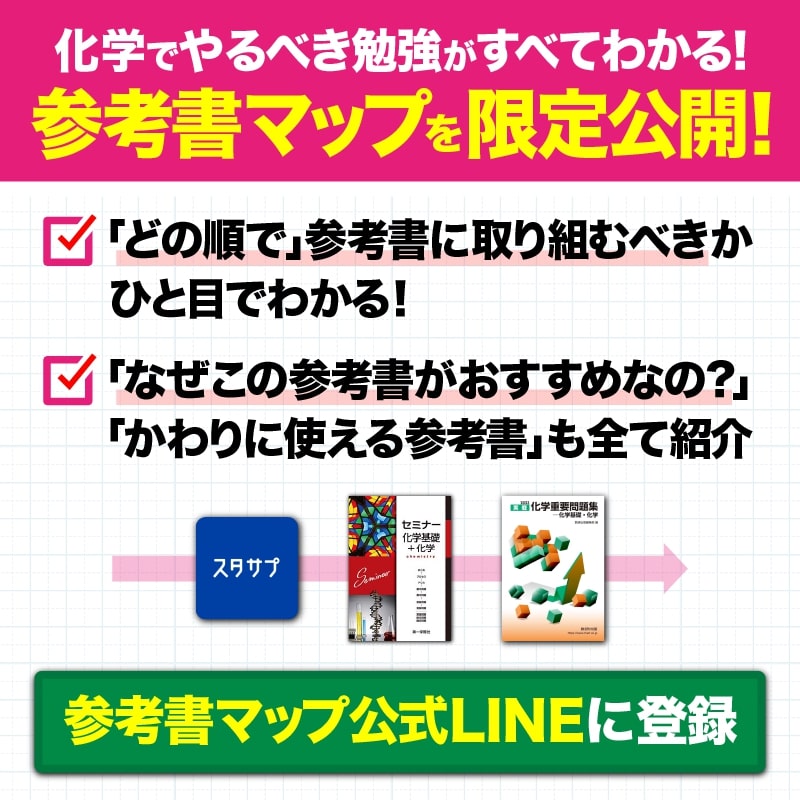

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば化学の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る