古文の文法事項でどうしても後回しにしてしまいがちな「助詞」。この文法事項は助動詞ほど目立たないものの、意外に入試でよく問われ、対策を怠ると思わぬ失点をくらってしまいます。けれど「助詞ってそもそもどんな時に使うの?」「助詞の何を覚えればいいの?」という悩みは多いはず。

結論から言うと、助詞は「全て覚える必要はありません」。

この記事では、ゼロから助詞を理解する解説と勉強法を紹介しています。

助詞も含めた古文文法の具体的な勉強法などは、以下の動画でも詳しく解説しています!

古文の助詞は「活用しない付属語」

案外、「助詞」という言葉の定義を説明できない人は多いかと思います。

助詞とは「活用しない付属語」のことを言います。

- 活用しない

- 付属語

それぞれどういうことなのか簡単に見ておきましょう。

「活用しない」とは?

「活用しない」とは、単語の形が変わらないということです。みなさんがすでに習った文法事項のうち、動詞や助動詞などは、使い方によって形が変化しますよね。

たとえば「たまふ」という動詞は、「連用形」で「たまひ」になったり、未然形で「たまは」になったりします。

一方、「翁」や「姫」といった「名詞」は文脈によって形が変化するということはありません。

こういった、単語の形が変化しないことを「活用しない」と言います。

助詞も名詞と同じく、「や」という助詞ならどんな時でも「や」、「さへ」という助詞ならどんな時でも「さへ」というように「活用しない品詞」なのです。

「付属語」とは?

付属語とは「その単語単体では文節をつくれない」単語。

例えば、

「今は昔、竹取の翁といふ者ありけり」(竹取物語・かぐや姫の生い立ち)

という文なら、意味の通るところで区切ると

「今は」「昔、」「竹取の」「翁と」「いふ」「者」「ありけり」

という風に分けられます。

ここで「竹取の」「翁と」に注目してみましょう。

ここで使われている「の」と「と」は助詞なのですが、「竹取の」の「の」、「翁と」の「と」は、その助詞単体では意味が伝わりません。

「翁!」であれば「男の人がいるんだな」というふうにイメージできるかもしれませんが、「の!」「と!」と言っても全く意味が分からないですよね。

「の」「と」には「竹取」、「翁」という単語がくっついて初めて、「竹取りである~」とか「翁と~」といった意味ができるわけです。つまりほかの単語に「付属する」ことで初めて意味を持つのが助詞なのです。

すべての助詞を覚える必要はない!

助詞には50個以上もの種類があり、しかもその中には複数の意味を持つものも存在しています。

と思ったあなた。

大丈夫です。助詞には特に覚えるべきものがあり、それらを押さえれば入試で迷うことはありません。

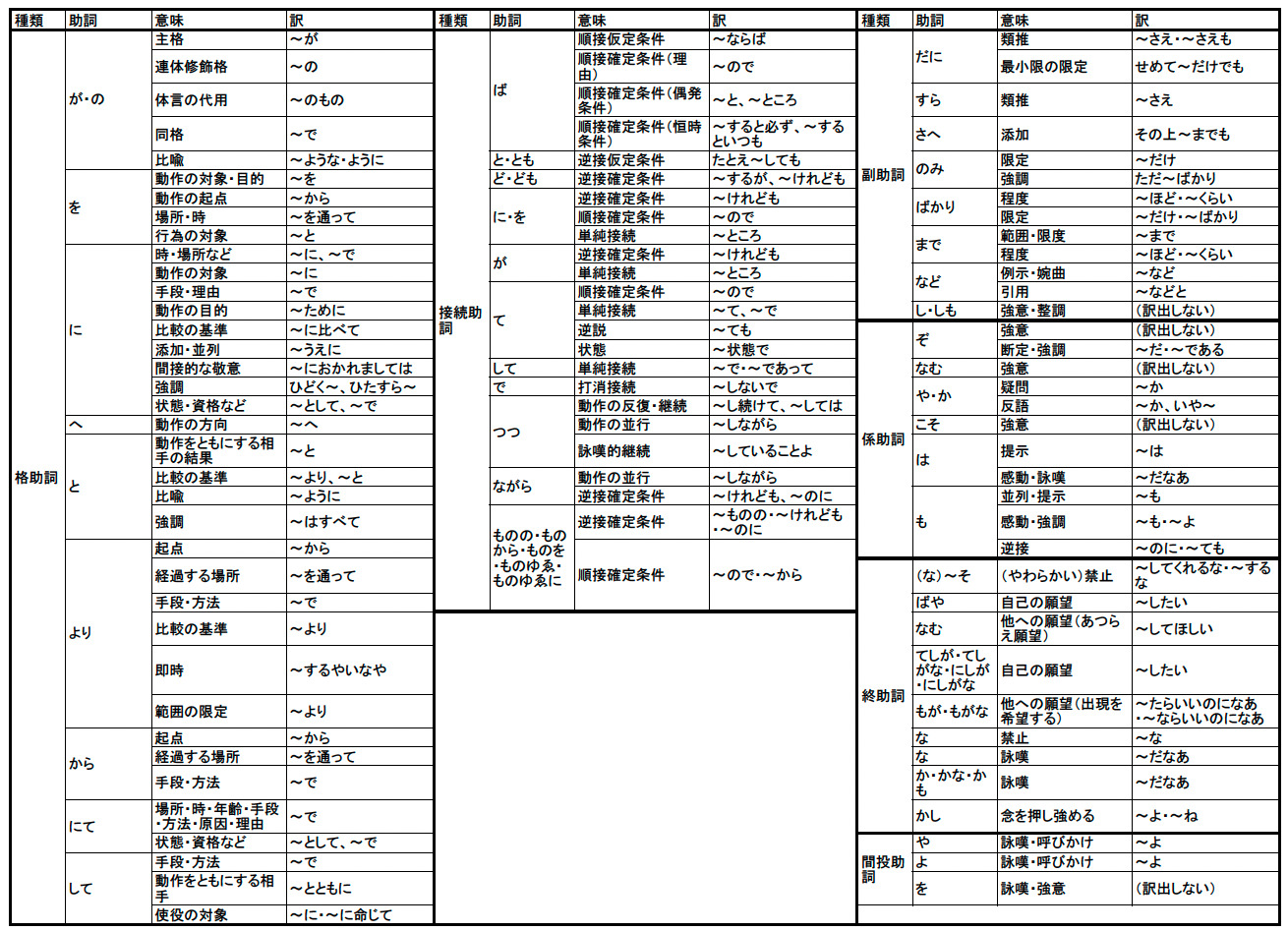

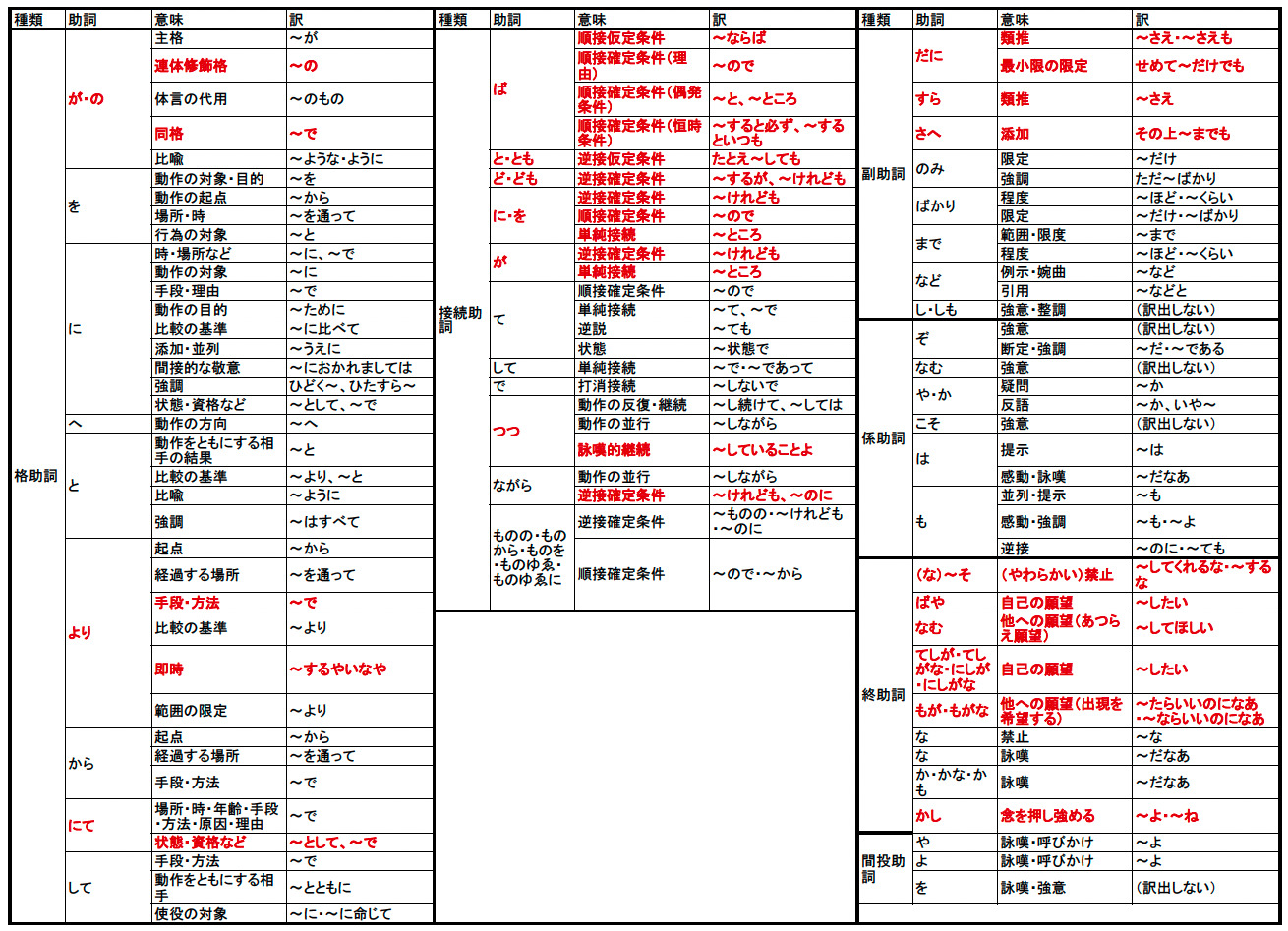

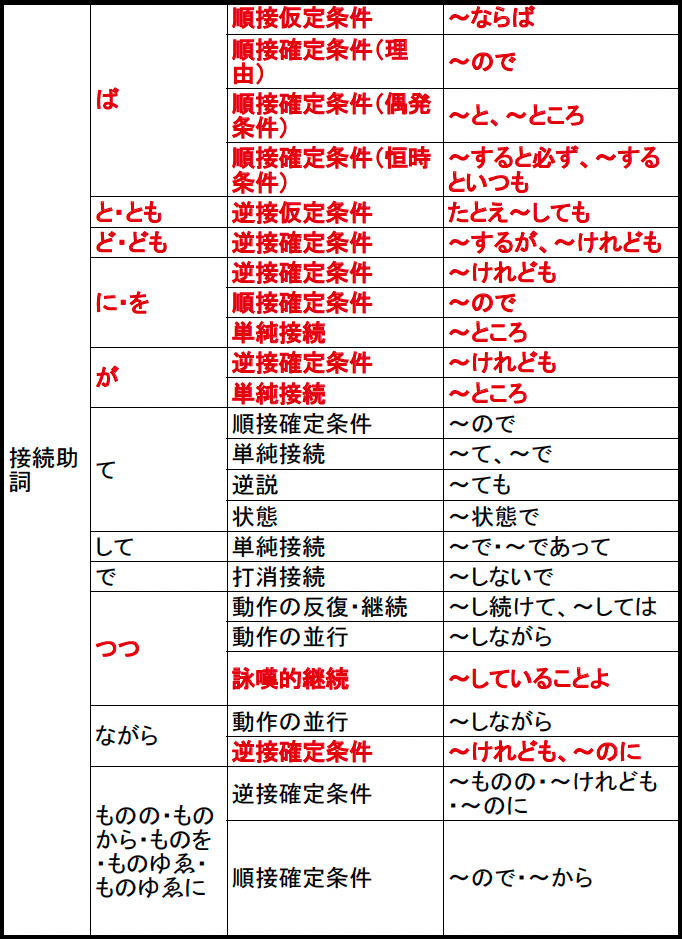

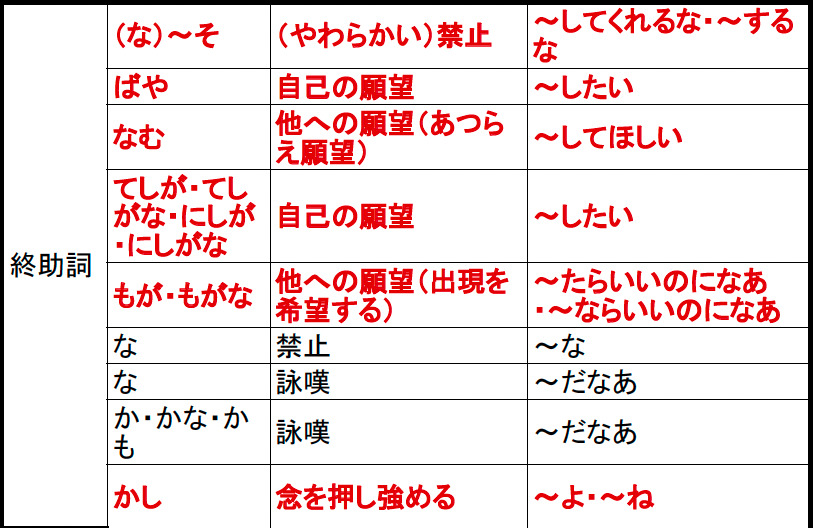

先程の表のうち、覚えるべき助詞を強調した表がこちら。

表をすべて覚えようとすると大変ですが、これらの助詞に絞って覚えれば、入試レベルの古文なら十分読むことができます。

覚えるべきは以下の3種類の助詞です。

- 現代語には無い意味を持つ助詞

- 現代語には存在しない助詞

- 同音で複数の意味を持つ助詞

この3つの助詞を押さえてもらえれば、「助詞が原因で失点する」ということはほぼなくなります。

それでは、ひとつずつどんな助詞なのかを見てきましょう。

覚えるべき助詞①:現代語には無い意味を持つ助詞

1つ目は、現代語にない意味を持っている助詞です。

助詞と言っても、その半分程度は「まで」「より」など、現代語でも同じ意味を持っている助詞です。

普段から使っている意味と同じものであれば、改めて覚える必要はありませんよね。

逆に言えば、現代語にない意味を持っている助詞は、必ず意味を覚えておかなければいけません。

例えば、「の」という助詞があります。

この「の」は、現代語には

- 「僕のノート」というような、【所有】を表す意味

- 「人の歩いている様子が見える」というような、【主語】を表す意味

があります。

しかし、古文の世界では、これに加えて

ある荒夷「の」恐ろしげなるが

(訳:ある荒武者「で」恐ろしそうな荒武者が)

というような【同格】の意味や、

世になくきよらなる玉「の」男皇子

(訳:世にめったにない気品のある玉の「ような」男の王子)

というような【比喩】の意味があります。

このように古文の世界の助詞には、形こそ現代語と同じですが、異なる意味を持つ助詞があるのです。

この「現代語には無い意味を持つ助詞」は、助詞の「役割」を問う問題でよく出題されるので、しっかり覚えましょう。例えば、次のような問題として出題されることがあります。

問題例)「下線部ア~オの「の」で用法の異なるものはどれか。記号で答えなさい。」

覚えるべき助詞②:現代語には存在しない助詞

2つ目は、現代語にそもそも同じ形の助詞がない単語です。

もっとも覚えづらく、そのうえ試験に出る一番重要な助詞なので気をつけましょう。

例えば、「ばや」(願望、「~したい」)、「(な)・・・そ」(禁止、「~するな」)といった助詞が該当します。

現代語には存在しない助詞なので、種類・意味をしっかり覚えないと問題を解くことができません。

覚えるべき助詞③:同音で違う意味を持つ助詞

3つ目は、音が同じでも異なる意味を複数持つ複雑な助詞です。

この助詞の例は、「や」や「か」が分かりやすいでしょう。

例えば、

①御子はおはすや。(徒然草・一四二)

②「はかなしや枕さだめぬ転た寝にほのかにまよふ夢の通ひ路」(千載集、式子内親王)

この二つの文の訳は、それぞれ

①御子はおはすや。(徒然草・一四二)

(訳:お子さんはいらっしゃいますか)②「はかなしや枕さだめぬ転た寝にほのかにまよふ夢の通ひ路」(千載集、式子内親王)

訳:はかないなあ。どちらに枕を置いたかもわからないうたたねにぼんやりと思い悩む夢の中の道よ。

となり、「や」の意味はそれぞれ

①【疑問(〜か?)】

②【詠嘆(~だなあ)】

です。

こういった複数意味がある助詞に関しては、意味を覚えたうえで見分けるのがポイントです。

後ろに続く語の活用で見分ける

最もわかりやすいのはこちらの見分け方です。

助詞には「係り結びの法則」のように後ろの語を変化させるものがあります。この場合は、文末の語の活用などを注目して見分けましょう。

また、「ば」という助詞であれば、直前に来る形が「未然形」なら『順接仮定条件』(もし〜ならば)、「已然形」なら『順接確定条件』(〜ので、〜したところ、〜したときはいつも)となります。このように助詞の前の単語の活用は決まっているので、こことセットで見極めるものもあります。

文脈で見分ける

2つ目は、文の流れから使われている助詞が何かを見抜く方法です。

例えば接続助詞の「に」には『単純接続』『逆接確定条件』『順接確定条件』の3つがありますが、この意味を見分けるには文脈から判断するしかありません。

十月つごもりなるに、紅葉(もみぢ)散らで盛りなり

訳:十月(陰暦)の末であるのに、紅葉が散らないで盛りである。

出典:更級日記

たとえばこの「更級日記」の一文でいうと、文の前半に対して後半の内容が対立しているので、ここでの「に」は逆説確定条件であると分かります。

覚えるべき古文の助詞はこれで全部!

さて、ここまで読んできて、助詞が何なのか、助詞にはどういった種類があるのか、ということが分かってきたと思います。

ここからは、覚えるべきすべての助詞の解説を簡単に見ていきましょう。

具体的な覚え方のポイントは最後に「受験に必須の古文助詞の覚え方」で解説しているので、細かい助詞は後で覚える!という人はそちらを確認してください。

助詞はこのように

- 関係を示す助詞

- 格助詞 例)「の」、「が」など

- 接続助詞 例)「ば」、「ども」、「して」など

- 意味を添える助詞

- 係助詞 例)「ぞ」「なむ」「や」「か」「こそ」「は」「も」

- 副助詞 例)「だに」、「まで」など

- 終助詞 例)「(な)・・・そ」、「ばや」など

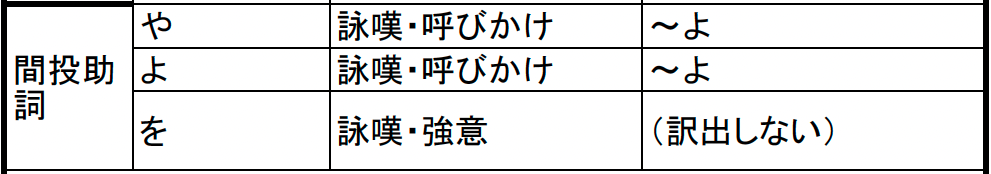

- 間投助詞 例)「や」、「よ」など

大きく分けると2種類、細かく分けると6種類に分かれます。

それぞれたくさんの助詞があるのですが、覚えるべき助詞のみピックアップすると次のようになります。

- 格助詞

- の・が、より、にて

- 接続助詞

- ば、と・ども、ど・ども、に・を・が、つつ

- 副助詞

- だに、すら、さへ

- 係助詞

- (ぞ、なむ、や・か、こそ)

- 終助詞

- そ、ばや、なむ、てしが・てしがな・にしが・にしがな、もが・もがな、かし

- 間投助詞

- (なし)

ひとつずつ見ていきましょう。

関係を示す助詞1:格助詞

関係を示す助詞というのは、「ある単語や文章を繋ぐ役割を果たす」助詞のこと。

そして、この関係を示す助詞はさらに、

- 格助詞

- 接続助詞

に分かれます。

格助詞とは、「上の語に資格を与え、下の語と繋ぐ」助詞のこと。

「資格」とは、「主語」や「述語」などの文章中の役割のことです。

例えば、「が」という助詞があります。

この助詞は、上の語を「主格」にすることができる助詞です。

例えば「水が流る」なら、「水」が文の「主語」になりますよね。

他にも、「(私が)水を流す」なら、「水」は文の「目的語」になります。

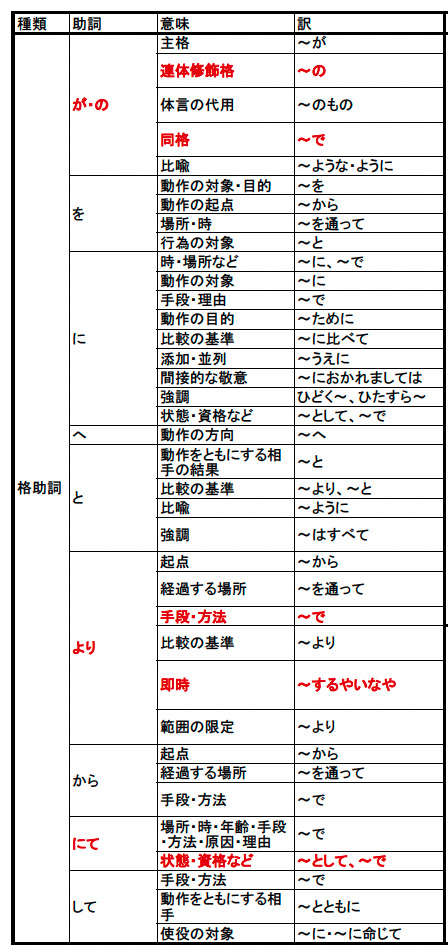

覚えるべき格助詞は次の赤字のもの。

これ以外の格助詞の意味は現代語でもあるものや現代語に近い物が多く、改めて覚え直さずとも理解できるものがほとんどです。

それぞれ「何を」「なぜ」覚えるべきなのか簡単に確認しましょう。

格助詞1「が・の」

「が・の」で覚えておくべき用法は2つ。

- 連体修飾格

- 同格

現代語では「が」と「の」で微妙に使う場面が異なりますが、まず古文では「が」も「の」もほとんどの場合で置き換えが可能ということを覚えておきましょう。

現代語では「私のもの」と言いますが、古文では「我がもの」と言っても問題ありませんし、同様に「彼が向かっている場所」という表現も、「彼の向かへるところ」と置き換えて問題ありません。

現代語の「が」「の」が持つ意味を共通して使えるということを覚えておけば半分はクリアです。特に「我がもの」といった形で使う、体言を修飾する形の「が」(連体修飾格)は間違いやすいので注意しましょう。

もう1つの大事なポイントが、「が・の」の「同格」の意味。

「同格」とは、「他の語(名詞)を修飾する語句を並列して付け加える」こと。これだけ聞くと分かりづらいので、特徴のある「訳し方」を覚えるのがポイントです。

同格:「〜な人(もの)で、…である人(もの)が」

同格の意味で使うのはほとんどの場合助詞の「の」で、以下のような形になっています。

「(名詞)の、(形容詞など修飾する用言の連体形)」

これだけだと分かりづらいので、あわせて例文も見てみましょう。

白き鳥の、嘴(はし)と脚と赤き、鴫(しぎ)の大きさなる(伊勢物語 九)

この例文を見ると、助動詞の「の」の前が「名詞」、後ろが「説明が入り、最後が連体形で終わっている」形なのがわかりますね。

連体形で終わっているのは、後ろに名詞「鳥」が省略されていると考えましょう。

こう考えると、訳は自然に

白い鳥で、くちばしと脚が赤く、鴫のような大きさの鳥

と補うことができます。

このように、ある名詞などを2つのかたまりで説明し、それをつなぐのが「同格」の役割の「の」です。

最も見分けにくい用法なので、「の」のあとの文にもう一度同じ名詞を補えるか試してみて判断するといいですね。

格助詞2:より

次は格助詞「より」。

この「より」も、現代語の「より」と同じ用法も多いのですが、覚えておくべきは次の2つの用法です。

- 手段・方法(〜で)

- 即時(〜するやいなや)

例文で訳を確認して覚えておきましょう。

「手段・方法」は、覚えてしまえばわかりやすいはずです。

徒歩(かち)よりまうでけり(徒然草)(訳:徒歩で参詣した)

「即時」はパッと訳が出てきづらいので要注意。

名を聞くより、やがて面影は推しはからるる心地するを(徒然草)

(訳:名前を聞くやいなや、すぐに顔つきは推測できる気がするけれど)

格助詞3:にて

格助詞で覚えておくべきラストは、「にて」の「資格・状態」の用法。

基本的には現代語と同じく場所などを表す「にて」なのですが、もう一つ「〜として」という意味を持つことがあります。

ただ人(うど)にて朝廷の御後見をするなむ、行く先も頼もしげなること(源氏物語)

(訳:臣下として朝廷をお助けするのが、将来も頼もしく思われることだ)

関係を示す助詞2:接続助詞

接続助詞は、文節と文節を繋ぐ役割を持っています。

文の「かたまり」どうしの関係を示す大事なものなので、当然覚えておくべき助詞も多くなるため注意しましょう。

これらの赤字の助詞は覚えておいてほしいですが、ここでは最も重要な「ば」を解説します。

接続助詞「ば」

接続助詞の「ば」は、4つの意味をきちんと覚えておくことと、接続によって意味が異なることの2つがポイントです。

「ば」の意味は次のように分類されます。

- 未然形接続:順接仮定条件「〜ならば」

- 已然形接続:順接確定条件

- 理由「〜ので」

- 偶発条件「〜すると、〜ところ」

- 恒時条件「〜するといつも」

難しければ訳だけきちんと覚えていればOKですが、「ば」の直前が未然形なら「〜ならば」、已然形ならば「〜ので」「〜すると」「〜するといつも」のどれかということははっきり覚えておきましょう。

よく「エ段+ば、は理由」「イ段+ば、は〜ならばだよ」と習いますが、これも同じことですね。

仮定の「〜ならば」の意味が、現代語だと「もし彼が起きれば」と「エ段」に繋がっているため、紛らわしいので注意してください。

已然形接続の3つの意味も見極めまで聞かれることがあるので、国公立志望で記述のある大学を受ける場合は特に注意してすべて必ず覚えてください。

いくつか例を確認しておきましょう。

「かくさしこめてありとも、かの国の人来(こ)ばみなあきなむとす」(竹取物語)

(訳:このように鍵をかけて閉じ込めていても、かの国の人が来たならば、すべて自然と開いてしまうだろう)

こちらは「カ行変格活用の動詞『来』(く)の未然形」が前に来ているので、「未然形+ば」、仮定条件の「ば」になります。

「四日、風吹けば、え出でたたず」(土佐日記 一月四日)

(訳:四日、風が吹くので、出発することができない)

これは「吹け」と已然形なので「確定条件」の「ば」で、文脈からして「理由」になります。

未然形+ば→「ならば」、已然形+ば→「ので」「すると」「するといつも」

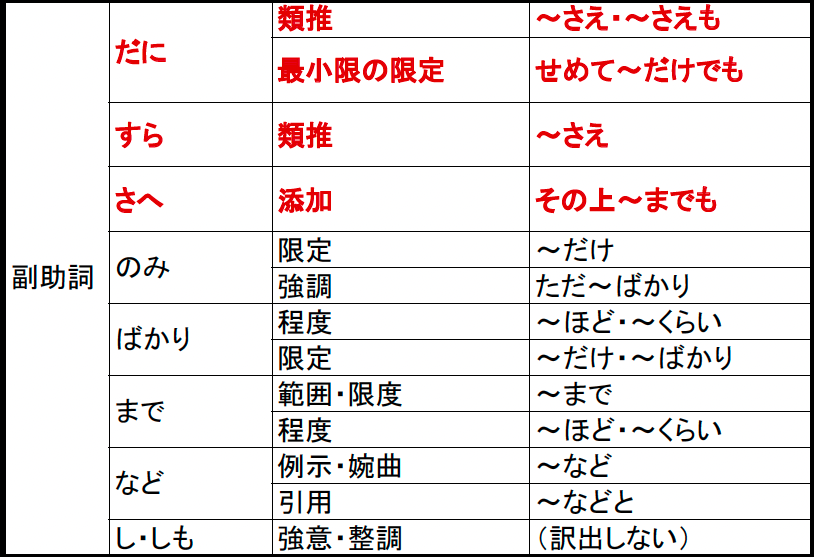

意味を添える助詞1:副助詞

もう一つの大きなグループは、意味を添える助詞。

「関係を示す助詞」は、あくまで「単語と単語、文と文を繋ぐ」という役割で文章自体の内容には何も変化をさせるものではありませんでした。

一方、「意味を添える助詞」は、「~なのか?(疑問)」「~だけ(限定)」といったように文章に新しい意味を付け加えます。

そしてこの「意味を添える助詞」は4種類あります。

- 副助詞

- 係助詞

- 終助詞

- 間投助詞

一つずつどんな種類の助詞なのか見ていきましょう。

1つめの「副助詞」は、上の語に新しい意味を与え、下の用言を修飾する助詞です。

ほとんどは現代語と同じ意味ですが、「だに」「すら」「さへ」の3つが紛らわしいので要注意です。

現代語ではすべて「さえ」という言葉で訳ができてしまうのですが、古文では「だに」「すら」「さへ」の意味の見極めができるように覚えておくのがポイントです。

「だに」「すら」はそのまま「さえ」と訳してもよいですが、逆に古文の「さへ」は「その上〜までも」と新しいことを付け加える意味で訳をしたほうが、きちんと見極めが出来ていると判断されます。

「光やあると見るに、蛍ばかりの光だになし」(竹取物語)

(訳:光があるのかと見ると、蛍ぐらいの光さえない)

「梨の花、よにすさまじきものにして、近うもてなさず、はかなき文つけなどだにせず」(枕草子)

(訳:梨の花はまったく面白みのないもので、身近には扱わず、ちょっとした手紙をつけることさえしない)

「ましてこの宿りを立たむことさへ飽かず覚ゆ」(更級日記)

(訳:ましてやこの宿を出発することまでも心残りに思われる)

また、「だに」については、「〜さえ」という意味以上に「せめて〜だけでも」という最小限の願望を表すことが多いですね。

「昇らむをだに見送りたまへ」(竹取物語)

(訳:せめて天に登る様子だけでもお見送りください)

「だに」「すら」「さへ」の訳の違いで混乱しないように!

意味を添える助詞2:係助詞

係助詞とは疑問・反語などの意味を文に加え、文末の活用を変化を起こす助詞です。

覚えるべき助詞の色はつけていませんが、とても重要なので「係り結びの法則」という非常に有名な法則があるので、この法則と合わせて覚えておくべきです。

- 「ぞ」「なむ」「こそ」は「強意」(訳出しなくてもよい)

- 「や」「か」は「疑問」「反語」のいずれか

訳は難しくないので、「反語」のときに「〜だろうか、いや〜ない」ときちんと最後まで訳出することだけ忘れないようにしましょう。

係り結びの法則によって、文末が終止形ではなく「ぞ」「なむ」「や」「か」のときは連体形、「こそ」のときは已然形になることも覚えてください。

他にも細かいルールがありますが、助詞の説明としてはここまででいいでしょう。

「憂しと見し世ぞ今は恋しき」(新古今和歌集)

(訳:つらいと思っていた過去が、今では懐かしく思われることだよ)

「その竹の中に、もと光る竹なむ一筋ありける」(竹取物語)

(訳:その竹の中に、なんと根本が光る竹が1本あった)

「これやわが求むる山ならむ」(竹取物語)

(訳:これが私の探している山であろうか)

「昔へ人を思ひ出でて、いづれの時にか忘らるる」(土佐日記)

(訳:昔に失った娘を思い出して、いつになったら忘れられようか、いや忘れられない。)

「我こそ死なめ。」(竹取物語)

(訳:私こそ死のう。)

いずれも赤字の部分の形が終止形ではなくなっているのがわかります。

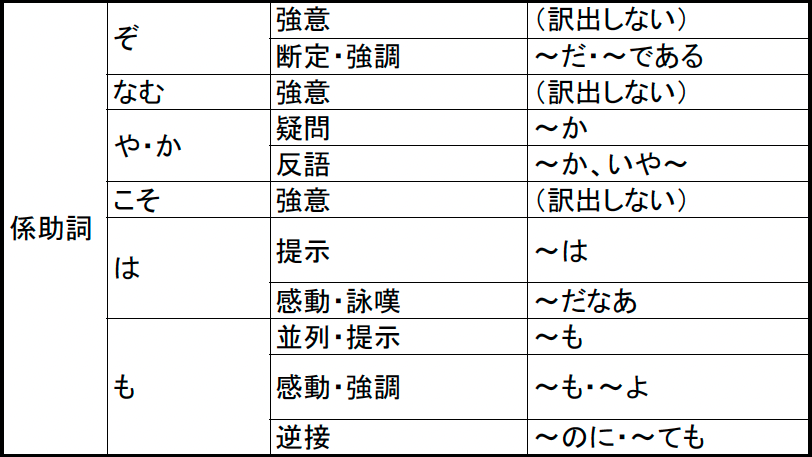

意味を添える助詞3:終助詞

終助詞は、名前の通り文末につくことで意味を加える助詞です。

日本語は文末で意味が決まるため、終助詞には重要なものがたくさんあります。赤字も多いですが比較的癖のあるものも多く、覚えやすいでしょう。

中でも「〜そ」は、その前に「な」がついて「やわらかめの禁止」を表す意味になります。「〜するな」と訳できればOKですが、頻出なので必ず覚えましょう。

「声高に、なのたまいそ」(竹取物語)

(訳:大きな声で、おっしゃるな。)

他にも「ばや(〜したい)」など、自己または他人の願望に関わる言葉は助詞で付け加えることが多く、特徴的なのでサクッと覚えておきましょう。

「これをこと人に着せばや」(枕草子)

(訳:これを他の人に着せたい)

「いつしかその日にならなむ」(枕草子)

(訳:早くその日になってほしい)

「いかでとく京へもがな」(土佐日記)

(訳:どうにかして早く京へ行かせてほしい)

意味を添える助詞4:間投助詞

間投助詞は、終助詞と同じく文末につき、詠嘆や強意などを表します。

種類も少なく、いずれも詠嘆の訳をしていればよいので、あまり気にせずとも読めるはずです。

「をかしの御髪や。」(源氏物語・若紫)

(訳:美しいお髪だなあ)

受験に必須の古文助詞の覚え方

最後に、具体的にどうその助詞を理解して、覚えていくかという勉強法を解説していきます。

助詞の勉強法は

- Step1.

- 助詞の役割と意味を理解する

- Step2.

- 覚えるべき古文助詞を整理して覚える

- Step3.

- 問題や文章の中で定着させる

の3ステップに分かれます。

助詞の役割と意味を理解する

先程も述べたように、助詞は50個以上あります。

それらの助詞やその意味をまず頭に入れないといけません。

今回の記事で紹介した「覚えるべき助動詞」だけを見ても最低限はクリアできますが、最初はぜひ次の2つのうちいずれかの方法で、助詞の意味や役割をすべて見て理解しておいてほしいです。

- 学校の授業を使う

- インプット(知識を入れる)用の参考書を使う

2つのうち、おすすめなのはインプット用の参考書で自分で理解を進めるやりかた。

多くの学校では「教科書の例文を訳す→文法事項の確認」や「問題演習→解説」といった形で授業が行われ、集中的に「助詞」や「助動詞」といった内容を扱うことはほとんどありません。

これでは、知識がツギハギになってしまい、暗記・理解があやふやになってしまうのです。

インプット用の参考書を使えば、自分のペースでまとめて進めることができますし、「夏休みに時間があるからまとめて理解してしまう」といったことも可能です。

知識を理解するには、『古文教室』などを活用するのがおすすめです。

この参考書について詳しく知りたい人はこちらをチェック!

覚えるべき古文助詞を整理して覚える

助詞の種類やルール、訳などについて理解できたら、次は頭に入れた知識を覚えましょう。

さきほどの『古文教室』や古文の文法書のうち、覚えるべき助詞だけ印をつけて、意味を隠せるように緑のペンなどでマークしておくのがおすすめです。

こうすることで、赤シートで隠して何度もテストする事ができるようになります。

英単語や古文単語と同じ感覚で、何度も繰り返しテストをして身につけるようにしましょう。

問題や文章の中で定着させる

ある程度助詞の意味を覚えられたら、実際の問題で出題されたときに解けるよう問題集で演習を繰り返すようにしましょう。

『古典文法基礎ドリル ステップアップノート30』などは、助詞も含めたすべての古文文法について演習できる問題集です。

この『ステップアップノート』は、次のやり方で取り組むようにしましょう。

- Step1.

- 文法事項の解説を読み、わかっていなかったことを確認する

- Step2.

- 一通り覚えたら例題を解く

- Step3.

- 例題を答え合わせし、わからなかった部分を復習する

- Step4.

- 練習問題を解く

- Step5.

- 練習問題を答え合わせし、わからなかった部分を復習する

最初は訳の問題など難しいものもあるので、正答率は気にせず問題ありません。

3周ほど繰り返せば、ほとんどの助詞が身につきます。

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば古文の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見るまとめ

最後に助詞のポイントをもう一度確認しましょう。

- 助詞とは活用しない「付属語」

- 押さえるべき助詞は、①現代語には無い意味をもつ助詞、②現代語には存在しない助詞、③同音で違う意味を持つ助詞の3つ

- 覚えるべき助詞に集中して、何度も繰り返しテストして覚える

古文文法全体の勉強法は、こちらの記事で解説しています。

また、古文の文法で最重要になる「助動詞」の勉強法はこちらからチェックしましょう。