敬語といえば、古文の勉強でも悩む人が多い分野。「敬語がたくさんありすぎて何が何だかわからない」、「敬意の対象がわからない」、そんな悩みはありませんか?

今回の記事では、そんな悩める人に向けて、「敬語が何か」というところから「読解問題で敬語が理解できる」までの勉強法を紹介しています。

なぜ古文の敬語を覚えることが大事なのか?

古文の敬語を覚える理由は、主語を見極める手がかりにして、正確に文章を読めるようにするためです。

古文は主語が省略されがちで、ただ読んでいるだけでは「誰が、誰に対して行った動作なのか」ということがわかりづらくなっています。

古文が苦手になってしまう原因のほとんどが、この「主語がわかりづらく、誰が何をしているかわからない」というところにあるので、正確に主語を理解して読めるかどうかは古文の点数アップにとって最重要の要素です。

そんなときに主語を導く手がかりになるのが敬語です。敬語によって「これは尊敬語が使われているから、目上の人が主語になっている」「天皇にしか使わない敬語が使われているから、この主語は帝だ」といったふうに、的確に主語を見極めることができるようになります。

もちろん敬語以外にも古文単語や助動詞などの基本知識が入っていないと読むことはできませんが、これらが身についたら次にやるべきことはこの「敬語」だと思っておきましょう。

古文の敬語にはどんな種類がある?

敬語の重要性がわかったところで、実際に敬語の種類や覚え方についてレクチャーしていきましょう。

敬語には

- 尊敬語

- 謙譲語

- 丁寧語

の3つがあります。

それぞれの説明は次のとおりです。

- 尊敬語

- 動作主(動作をする人)への敬意を表す敬語。「おはす」「たまふ」など

- 謙譲語

- 動作を受ける人への敬意を表す敬語。「申す」「奉る」など

- 丁寧語

- 読み手や聞き手への敬意を表す敬語。「侍る」「候ふ」など

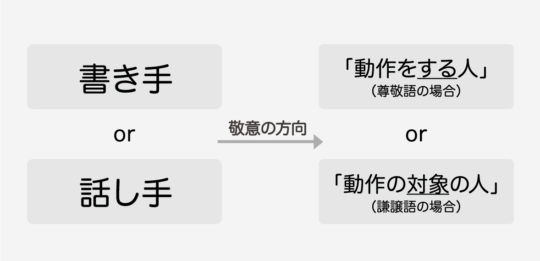

敬語は、それぞれ「AからBへの敬意」というように、敬意を払う、払われる、の関係性があります。これを敬意の方向と呼びます。

尊敬語の場合は「書き手(話し手)→動作をする人」に敬意が払われ、謙譲語の場合は「書き手(話し手)→動作の対象の人」に敬意が払われるという関係です。

例を見てみましょう。

・尊敬語の「のたまふ」

例)「源氏が惟光にのたまふ」

(訳:光源氏が惟光におっしゃる)

この「のたまふ」は、「のたまふ」という動作をした光源氏(動作主=この場合は主語)に敬意が向けられています。

・謙譲語の「申す」

例)「惟光が源氏に申す」

(訳:惟光が源氏に申し上げる)

この「申す」は、惟光の「申す」という動作の受け手である光源氏に敬意が向けられています。

このとき注意しなければいけないのは、地の文の尊敬語と謙譲語は物語の書き手から、物語の実際の登場人物達に敬意が向けられているということです。

会話文の場合は話している人同士での敬意の矢印になりますが、地の文は筆者から登場人物への敬意となるので注意しましょう。

もう一つの丁寧語は尊敬語・謙譲語と違って、「読み手(読者)」または「聞き手」に敬意が向けられます。

例を見てみましょう。

・丁寧語の「申す」

例)「北山になむ、なにがし寺といふところに、かしこき行なひ人はべる。」

(源氏物語・若紫) (訳:北山にある、何とかいう寺というところに、優秀な人がおります。)

この文章は会話文なので、「はべる」はこのセリフを言った「発言者」から、この発言の相手である「聞き手」に敬意が向けられています。

・丁寧語の「候ふ」

例)いどめでたく候ふ。

(訳:大変立派にございます。)

この「候ふ」は地の文にあるので、「筆者」からこの文を読んでいる「読者」に対して敬意が向けられています。

このように敬語には尊敬語、謙譲語、丁寧語の3種類があり、それぞれ敬意が払われる対象が異なるという特徴があります。

敬語から主語を正確に見極めるには、まずその敬語が3種類のうちのどれで、いったい誰から誰への敬意なのか?ということを理解しなければなりません。

そのために、まずは「この動詞の尊敬語は何で、謙譲語は何で…」ということを単語帳などで覚えておきましょう。文章中で敬語を見極める練習はそこからでも遅くありません。

古文敬語の覚え方のコツ

敬語の勉強は先ほども挙げたとおり、

- 典型的な動詞の敬語を種類ごとに覚える

- 文章中で「誰から誰への敬意か」を見極める練習をする

の順番で取り組みます。ここではまず1つ目の「敬語を覚える」コツからお伝えしていきましょう。

次の3つを意識して敬語を覚えていくのがおすすめです。

- 単語帳や表を活用して、テストしながら覚える

- 「同じ単語で違う種類の敬語」を見極める

- 最後は文章中で読み慣れる

それぞれかんたんに見ていきましょう。

単語帳や表を活用して、テストをしながら覚える

まずは敬語を覚えるのですが、基本的に敬語にする前の動詞と紐付けて覚えておく事が重要です。

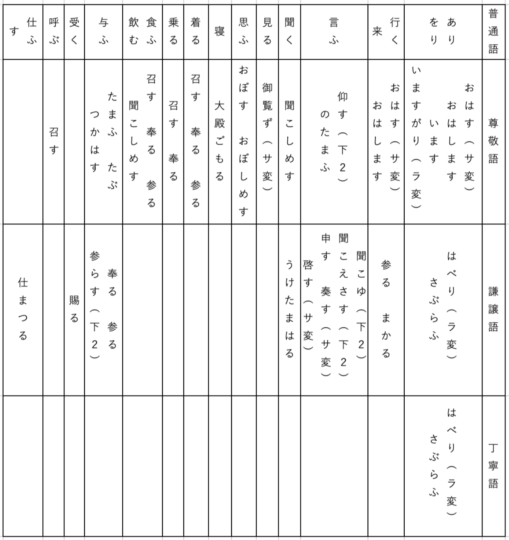

以下のような表が文法書や単語帳に載っていることもあるでしょうし、単語帳にも敬語を覚える章があるはずです。

ここでいう「敬語にする前の動詞と紐付けて覚える」とは、例えば「おはす→あり・をりの尊敬語」「のたまふ→言ふの尊敬語」というふうに覚えていくことです。

現代語にも敬語があるので、ついつい「のたまふ→おっしゃる」のように覚えてしまう人もいるかもしれませんが、現代語の敬語もきちんと理解できている必要があるため、意外と覚えづらいのも事実です。

古文の敬語は古文で割り切って覚えておくのがいいでしょう。

覚えるときには、古文単語や助動詞を覚えるときと同様必ずテストをして覚えるようにしてください。

単語帳を赤シートで隠すのもいいですし、表を隠しながら覚える形でもかまいません。何度も繰り返しテストをして、まずはこの表をまるまる覚えてしまいましょう。

単語の覚え方は、こちらの記事でチェックしておいてくださいね。

「同じ単語で違う種類の敬語」を見極める

ここまでで敬語を覚えたら、あることに気づくかもしれません。

実は敬語の中には、同じ単語でも違う敬語を表すものがいくつかあります。主なものは次の通り。

- たまふ

- 「与ふ」の尊敬語/尊敬の補助動詞/謙譲の補助動詞

- はべり

- 「あり・をり・仕ふ」の謙譲語/「あり・をり」の丁寧語/丁寧の補助動詞

- たてまつる

- 「食ふ・着る」などの尊敬語/「与ふ」などの謙譲語/謙譲の補助動詞

- まゐる

- 「食ふ」などの尊敬語/「行く」などの謙譲語

「補助動詞」とは、動詞について敬意を付加するもので、「並びたまふ」「誘はれたてまつる」のように使うことで「並ぶ」「誘ふ」にそれぞれ尊敬・謙譲の意味を付け加えることができるようになっています。

このうち「たまふ」については、

- 尊敬語→四段活用

- 謙譲語→下二段活用

という見分け方がありますが、それ以外は文脈で見極める必要があります。

「種類の異なる意味を持っている」ということを把握しているだけでも大きく変わってくるので、これらの動詞は意識しておきましょう。

最後は文章中で読み慣れる

ある程度表を覚えることができ、複数の意味・種類がある敬語も覚えられたら、あとは読みながら判断する練習をしていきましょう。

入試本番は時間をかけて敬語を判別することはできないので、次の章で触れる「敬意の方向」の判断の練習と合わせて、文章中でスムーズに見極める練習をして定着させていってください。

敬語は覚えただけでは意味がない!敬語の種類と対象の判断方法

敬語が覚えられたところで、さっそく「敬意の方向を見極める」練習に移りましょう。

「これは尊敬語、これは謙譲語…」というように敬語の種類を覚えるのは大前提ですが、それだけでは意味はありません。

実際の文章では、発言している人物から「誰に向けての敬語なのか?」を特定することや、逆に使われている敬語をもとに、「発言をしている人物」を特定するなどの作業が求められます。

敬意の方向をはっきりさせるためのポイントは次の3つ。

- 敬語の種類を正確に見極める

- 敬語が使われている文脈を理解する

- 頻出の役職や身分を覚える

一つずつ解説していきましょう。

敬語の種類を正確に見極める

敬語についての問題を解くには、まず敬語の種類を見極めることが必要です。

使われている敬語が「どの種類の敬語なのか?」を理解することで、発言者や動作の対象者を知ることができます。

先程あげた敬語の表を覚えるだけでなく、

- 「奉る」のような尊敬語にも謙譲語にもなる敬語

- 「奏す」、「啓す」など特定の人物に使われる敬語(「奏す」は天皇、上皇にのみ使われる謙譲語、「啓す」は皇后、皇太子にのみに使われる謙譲語)

など特殊な敬語にも注意しなければなりません。

文脈を理解する

尊敬語、謙譲語、丁寧語のうちどれなのかが分かれば、次は実際に敬意の対象が誰に向いているのか、の判断をします。

基本的には

- 敬語が「地の文」にある→「筆者から」誰かへの敬意

- 敬語が「会話文」にある→「会話の話し手から」誰かへの敬意

ということを前提に、敬語の種類に合わせて敬意の方向を探していくことになります。

ただし、先程挙げた「奏す」「啓す」など特別な敬語なら判断はすぐできるのですが、普通はそうはいきません。問題文の話の内容、つまり文脈を理解してないと判断はできないわけです。

以下の例文を見てみましょう。

「消息たびたび聞こえて、迎えに奉れ給へど、見返りだになし。」

(源氏物語 夕霧の巻)

上の文章は、

「手紙をたびたび差し上げて、迎えに参上させなさるが、お返事さえない」

という訳になります。これでは主語と目的語が分からないので、「誰が」「誰に」に向けて手紙を差し上げたり、迎えに参上させているのかを理解する必要があります。

この物語は、大将殿(夫)が別の女性に心を移したことに衝撃を受けた、三条殿(妻)が子供たちを連れて、実家に帰るというストーリーです。もしその物語の流れを理解していなかったら、「誰が」「誰に」を補うことはできません。

なぜなら、「大将殿(夫)」、「三条殿(妻)」のどちらの動作にも尊敬語が使われており、敬語の種類だけでは動作の主体や対象者などが分からないからです。

そのため、物語のストーリー=文脈を理解する必要があるのです。

では、文脈はどうやって理解すればよいのでしょうか?

ズバリ、必要なことは

- 古典単語・古典文法知識(敬語以外も含む)のインプット

- 読解問題の演習

の2つ。

知識のインプットをするだけで、実際に読解問題を解かなければ、「文脈の把握」にはいつまでたっても慣れることができません。大前提の知識を入れたら、あとはどんどん読解の練習をしていきましょう。

知識のインプットにおすすめの記事はこちら!

読解練習はこの記事で確認!

頻出の役職や身分を覚える

ここまで読解の練習を繰り返していくと、聞いたことのない役職や身分の名前が出てくることがあるかもしれません。

「注があるから覚えなくていいや!」という考えはNG。

注がついていない文章もありますし、ついていても「どのくらいその役職が偉いのか」「筆者や登場人物とどういう関係にあるのか」までは書かれていない事がほとんどだからです。

敬語は「身分の高い人」を立てるものなので、古文で登場する役職や身分について知っていないと、見極めることができないのは当たり前の話ですよね。

「天皇が一番えらい」ということはわかっていても、天皇に仕える人がどういう役職で、また皇后がどういう立ち位置で、といった内容までなんとなくでも把握していないといけません。

よく出てくるのはこれらの役職です。「どんな役職だっけ?」というものがあれば、今のうちに調べておきましょう。

- 帝

- 女御

- 大臣

こうした身分は、文章中で出てくるたびに調べて覚えておくのがポイントです。

古文の敬語を覚えるのにオススメの参考書

最後に、敬語の知識をインプットするのにオススメの参考書紹介しておきましょう。

敬語を覚えるだけであれば表や単語帳を使えばいいのですが、敬語の見極め方や正確な意味まで理解し、文章を読んで敬意の方向を捉える練習をするには、適切な参考書を使うのがおすすめです。

敬語を覚えるための参考書:『古文ヤマのヤマ』

敬語専用の問題集ではないですが、文法書を除いたインプット教材の中では一番敬語について詳しく書かれている問題集です。

問題も各章についているので、敬語の見極めや敬意の方向、絶対敬語や二重敬語などの特殊なものまでこの1冊で整理することができます。

1日1章から2章を1ヶ月ほど続けて、短い期間でインプットしてしまうのがおすすめです。

詳しくはこちらも参考にしてください。

読解で敬語を活用するための問題集:『古文上達 基礎編』

こちらも敬語のための参考書と言うよりは、文法の各範囲を読解の中で復習できる参考書になっています。

全部で45問掲載されているため、そのうち敬語についても5問の文章が扱われています。

敬語の種類の見極めだけでなく敬意の方向の確認や主語の識別まで練習できるため、文法の学習が一通り終わって、読解に移るときの最初の参考書としてぜひ活用してほしい1冊です。

この参考書を使うときも、解説を読んで当時の古文常識や役職・身分について確認することを必ず行ってくださいね。

詳しくはこちらも参考にしてください。

まとめ

古文の敬語について、大事なことを改めてまとめておきましょう。

- 敬語を覚える

- まずは敬語を種類ごとに覚える作業から。単語帳や表で繰り返し覚える。

- 敬意の方向を見極めて、主語を決める練習を!

- 敬語の知識や古典常識を身につけながら、読解演習を繰り返して敬意の方向をはっきりさせよう。

敬語は古文の中でも重要な文法事項のひとつです。まずは敬語の種類をしっかりと覚えて、敬意の方向を見極められるように根気強く練習していきましょう。

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば古文の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る古文の勉強の流れについては、こちらの記事も参考にしてください!