古文の勉強も読解まできたら大詰め。しかし一番難しいのが読解です。「単語を覚えても古文が読めない…」「読解力をつけるためにはどうしたらいいの?」など悩みを感じる受験生は多いでしょう。

今回はそんな受験生の悩みを解消するために、古文読解の勉強法を紹介します。この記事を読めば、たった1ヶ月で古文が読めるようになるでしょう!

古文読解の勉強については以下の動画でも解説しています!

古文は外国語?!古文を読めない人がするべき勉強方法とは?

みなさんは古文を「日本語」だと思っていませんか?

もちろん古文は、昔の時代に書かれていた日本語です。ですが実は、同じ日本語ではあっても現代語と語法や使われている単語が全然違います。もはや「外国語」と思ってもいいくらいです。

少なくとも受験においては「外国語」だと思って勉強しなければいけないくらい、現代語と大きな違いがあるため注意しましょう。

では、そんな外国語みたいな古文を読めるようになるには、どうすればいいか考えてみましょう。

古文を正確に読むための2つのポイント

古文の読解においては、文の意味を正確に読み取る「精読力」を身につけるようにしましょう。

「正確」に読めるようにするには、以下の2点を押さえて勉強することが重要です。

- ①「単語」「文法」といった基礎事項を完璧にすること

- ②何度も繰り返し読んで「慣れること」

集中して勉強すれば、「①:2週間・②:2週間」の合計1ヵ月でも、古文の読解はかなりできるようになります。

最短のルートで正しく勉強していくために、1つずつチェックしていきましょう。

古文読解のポイント1:古典の「単語」と「文法」を完璧にしよう

「単語」「文法」の暗記は、読解の勉強前に必ずやりましょう。基礎知識の暗記は英語でも大事ですよね。英単語とか、英文法とか。

はじめに言った通り、古文はもはや外国語です。古文単語や文法ルールに従って読み進めていかないといけないので、単語や文法をきちんと理解できていないと正確に読解することができません。

「なんとなく読めるからいいじゃん」と思っている人は気をつけてください 。

古文は使われている文字が同じ日本語であるため、文法をあまり気にせずさらっと読めてしまいます。

しかしさらっと読んでしまうと、いざ問題を解こうと思っても手が止まってしまい、全然意味を把握できていなかった……なんてことはよくあります。

全然意味を把握できないことがないように「単語」「文法」をしっかり勉強しましょう。

そして覚えた単語と文法をフル活用して読むんだ、という意識を持ちましょう。

「古典単語勉強法」「古典文法勉強法」の詳しい勉強法についてはそれぞれ以下の記事で確認してみてください。

「古典単語」の勉強法を解説した記事と動画はこちら!

「古典文法」の勉強法を解説した記事と動画はこちら!

古文読解のポイント2:何度も繰り返し読んで古典読解に慣れよう

2つ目にやるべき内容は、古典の文章に「慣れる」ということです。

先ほど古文単語や文法を勉強して、それらを使う意識を持つように述べました。

しかし文章を読んでいても、「習った知識をうまく使えない、」「文章の意味を把握できないという人も少なくありません。

こんな状況になってしまう原因はすごくシンプル。

それは、問題の演習量・読解量が足りていないからです。いくら基礎事項を覚えたところで、実際に文章を読む練習をたくさんしていないと本番で読解はできません。

まして古文では「宮中の様子」「戦の様子」など特殊な背景があったり、「男女で和歌を詠み合う」というような現代にはない習慣があったりします。様々な文章に読み慣れて、ある程度典型的なストーリーを知らないと「文字を追うだけで意味がわからない」ということになりがちです。

古典を「正確」に読めるようになる古文読解の勉強手順

ここまでの説明だけでは、「具体的に何をやったらいいかわからない」と思う人が多いはず。

ここからは、「正確」に読めるようになるための勉強手順を具体的に紹介します。以下の手順を実施すれば、1ヶ月で古文の文章をより正確に読めるようになり、スピードの向上も実感できるでしょう!

- Step1

- 問題集を選ぶ

- Step2

- 実際に文章を読み、問題を解く(時間に余裕があれば現代語訳をする)

- Step3

- 答えを読み、解説を確認する

- Step4

- 現代語訳を見て自分の訳と照らし合わせる

- Step5

- 最後に音読する

Step.1 問題集を選ぶ

ためしに今回は、『マドンナ入試解法』を使ってみましょう。

手元になければ『日栄社 発展30日完成 中級』などでも大丈夫です。

基本的には学校で渡されている問題集でも問題ありません!学校教材を使う場合は、品詞分解と現代語訳が掲載されているものを利用すると、効率よく学習できます。

Step.2 実際に文章を読み、問題を解く(時間に余裕があれば現代語訳をする)

問題集を選んだら、早速解きましょう。普通に解いてOKですが、一点だけ注意事項があります。それは、「必ず問題をコピーしておく」というです。

問題をコピーしておくことで、復習(読み直し、音読など)の時に「書き込みがあるもの」「ないもの」の2つを用意できます。

問題を解く際には、コピーしたものに書き込みつつ解いていってください。受験まで時間的な余裕がある場合は、現代語訳をノートやルーズリーフに書き起こしておくのも有効です。

このようにすることで、頭の中だけで処理するよりも自分の間違えた箇所をハッキリ理解できます。

Step.3 答えを読み、解説を確認する

解き終わったら、答えを確認して解説を丁寧に読んでいきましょう。

解説を確認する際は、設問が解けなかった理由を考えて、設問に関係する文法事項や単語を復習することが重要です。単純に文法や単語がわからなかったから解けなかったのか、それとも全体の流れがわからなかったのか、など原因を考えて復習しましょう。

解説については、出典なども飛ばさずチェックすることがオススメです。毎回出典に関する情報を少しずつインプットしておくことで、あとからまとめて文学史単体を勉強する手間を省けます。

また、問題には記述問題も含まれていることがありますが、長文を読むのに慣れるのが目的なので、誰かに添削してもらう必要はありません。単語や助動詞の意味を間違えずに書けていれば、多少文章がおかしくても〇にしてOKです。

もちろん、志望校の過去問は別です。学校の先生などに添削してもらってくださいね。

そして、単純に知識を覚えてなかったのなら復習して覚え直しましょう。疑問点がなくなるまでしっかり復習するのが重要です。特に「助動詞・助詞・敬語」は重点的に振り返りましょう。

①単語を知らなかった場合

「単語の意味が思い浮かばなかった」「こんなの知らない!」と思った場合はまず、単語帳を見てみましょう。

その際「解いている時にわからなかった単語が載っていた」という場合、すかさずその単語にチェックを入れましょう。

これによって、次にその単語を勉強した時に「あ、この前間違えた単語だ!」と強く印象つけることができます。単語帳に載っている単語は受験で覚えるべき単語が載っているので、完璧に覚えましょう。

一方で「解いている時にわからなかった単語が単語帳に載っていない」という場合は、「こんな単語あるんだ」程度に思っていれば大丈夫です。単語帳に載っていないということは、そこまで重要な単語ではありません。

単語帳に載っている単語を覚えれば入試で大差がつくことはないので、無理して覚えなくてOKです。

②文法を知らなかった場合

文法を知らなかった場合は、今まで勉強してきたテキストをもう一度見直しましょう。そして今までと同じように文法の勉強をしてもう一度覚えなおします

詳しい文法の勉強方法が知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。

Step.4 現代語訳を見て自分の訳と照らし合わせる

次に、自分なりに理解したストーリーと実際のストーリーが同じかどうか、現代語訳を読んで確かめましょう。照らし合わせの作業は、古典の読解に慣れる上で一番重要です。

同時に、「適切に主語を把握できているか」「単語や助動詞の意味を正しく把握できているか」もチェックしましょう。正しいストーリーと自分自身で解釈したストーリーとのギャップを確かめてください。

特に古文は、主語が省略される傾向が強いので、主語の読み間違いは決定的なミスにつながることがあります。もちろん最初はできていなくて大丈夫です。

Step.4でも、自分はなぜ間違えて読んでしまったのかを考えましょう。できなかった原因を考えることで、step.5の音読に活かせます。

Step.5 最後に音読する

最後は音読です。音読を行うことで、わからなかった単語の覚え直しができて文法の確認もできます。古文の文章に慣れるためには、音読が一番手っ取り早い方法です。

音読で大事なポイントは以下の2つです。

- 間違えてしまった原因を意識して音読する

- 同じ文章を繰り返し読む

それぞれのポイントの解説をしていきましょう。

①間違えてしまった原因を意識して音読する

Step.4で間違えてしまった原因を考えてもらいました。音読によって正しいストーリーと自分の間違った解釈の差を意識して、修正しましょう。

②同じ文章を繰り返し読む

単語や文法を定着させる上で、同じ文章を繰り返し読むことは大事です。実際の単語、文法の使われ方に慣れるために同じ文章で音読しましょう。

古典の音読については、問題を読み終えた後に10回は音読しましょう。

最初の5回は、実際に書き込みをした問題文を使って音読します。音読前に、解説を読んで間違っていたポイントを書き込んでもよいです。

品詞分解など、解いた形跡のある問題で「どうやって品詞分解したらいいのか」「主語や敬語の把握」など、書き込みを見て正確に読めるようになりましょう。

残りの5回は、何も書き込みのない問題文を使って音読します。ここでの目的は「品詞分解など何も書かれていない文章を読めるようになること」です。

実際の入試問題には、品詞分解や訳などが書かれていない真っ白な文章が出題されます。このまっさらな文章を読み解かなければいけないので、その訓練をしましょう。

何も書いていない文章に対しても、「品詞分解が瞬時にできるか」「主語、敬語が適切に把握できるか」を確認しながら音読することが大切です。

できる人はやっている!古文読解で役立つ4つのテクニック

ここからは、単語、文法はある程度勉強して、そこそこ古典読解の練習もしたけど、いまひとつ読解ができない人向けに役立つテクニックをお伝えします。

ポイントは以下の4つです。

- 文の主語を把握する

- 敬語の知識を使う

- 注釈やリード文にもしっかり目を向ける

- 古典常識を使って読解を楽にしよう

古文読解のテクニック①:文の主語を把握する

一番多い悩みが、「主語がわからないこと」だと思います。主語がわからなければ誰が言った言葉なのかわからず、ますます文章は読めなくなってしまうでしょう。

主語を判別する際は「助詞」が使えます。

例えば「て」の前後では、現代文と同じように主語は変わらないことがほとんどです。

(例)私は勉強し「て」、ご飯を食べ「て」、寝た

逆に「を・に・が・ど・ば」であれば、その前後で主語が変わることが多くなります。

(例)私が〜といへば、(Aさんは)笑へど、(Bさん)は笑はず

このように、助詞の前後で主語が変わりやすいものと変わりにくいものがあります。そのため(絶対ではありませんが)、ここで紹介した2種類の助詞を覚えておくと、主語の判別に役立つでしょう。

また、文章の中でどれが主語なのかわかりやすくするために、印をつけるのもオススメです。主語を四角などで囲むと、登場人物がどこで出てきたのかをしっかり把握できます。

書き込むことで、折り返し読み直しても主語が一目でわかるでしょう。

主語の省略のルール

主語省略のルールは大きく二つあります。

- ①一度出現した主語がどこで繰り返されるのかがわかっている

- ②敬語など、文法知識を使って分別できるから書いていない

他にもありますが、入試ではこの2つが理由だと把握していれば問題ありません。

①一度出現した主語がどこで繰り返されるのかがわかっている

これは現代人でも同じ感覚になることがあると思います。文章を書いている時に何度も「自分は〜〜だ」みたいに主語を書くことはないですよね。

古文でも同じことが起きています。なので、主語に印を一度つけておくと「今はずっと同じ主語だ」というのが一目でわかります。

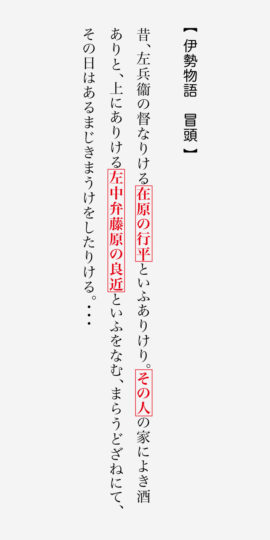

下の例を見てみましょう。印をつけておくことで、主語がどこにあるのか、一目でわかります。

②敬語など、文法知識を使って分別できるから書かれていない。

主語を把握できなくて悩んでしまうことの原因は、ほとんどが②です。こちらについては、次の「2.敬語の知識を使う」で詳しく対処法を紹介しているのでそちらを参照してください。

主語以外にも、自分でルールを作って印をつけると読みやすくなります。

印をつけたほうがいいポイントを紹介すると、

- 主語

- 話し言葉

- 敬語(尊敬語、謙譲語、丁寧語はそれぞれ別々で)

です。自分なりの形のルールなどを作ってやってみると文章を読む効率が格段に上がります。

古文読解のテクニック②:敬語の知識を使う

次に紹介するテクニックは「敬語の知識を使う」ということです。このテクニックを使うと、主語の発見が格段に楽になります。

敬語を勉強した人ならわかると思いますが、簡単に敬語の知識をおさらいしましょう。特に重要なのが「誰から誰へ敬意を表すのか」という知識です。

- 誰から

地の文:作者から

「」:「」を言った人から - 誰へ

尊敬語:動作主=主語(ガ・ハの上にある人物)

謙譲語:動作対象者=目的語(ヲ・ニ・ト・ヨリの上にある人物)

丁寧語:その話を聞いている人=読者

この知識を知っているだけで登場人物たちがどう関わっているのかがすぐにわかります。

敬語を使われる人物は、発言者より立場が上です。

また、天皇(上皇)に対しては二重で敬語が使われます。この使われ方は天皇(上皇)に対してだけなので、二重で敬語が使われたら、一発で誰に対しての敬語かわかります。

また、敬語が使われることによって主語が省略されることもあります。昔の人が、主語が省略されても読むことができたのは、敬語の知識を使って誰に向かって話していたのかなど、登場人物間の関係を理解できたからです。

このように、敬語の知識を使って人物関係をしっかりつかめるようにしましょう。

「敬語」の詳しい勉強の仕方はこちらを参照してください

「古典敬語」の勉強法はこちら!

古文読解のテクニック③:注釈やリード文に目を向ける。

注釈やリード文に気をつけて読解を始めていますか?

注釈やリード文に目を向けると、本文の設定がわかるようになります。例としては、更級日記のリード文に注目しましょう。

これから続く文は、作者が昔起こった出来事を後年回想したものです。

つまりこの文章は、今の話ではなく「作者自身に昔起こったことだ」とわかります。

作品によっては、作者自身が話の中に登場しないこともあります。「誰が書いたのか」は、登場人物によって話が全然違ってきますし、主語の省略もあります。

自分自身のことを書くにあたっては、わざわざ「私は」と入れないことが多いのは現代にも通じるところがあるので、なんとなく実感が湧くのではないでしょうか?

このようにヒントが隠されているかもしれないことが多いので、リード文と注釈に目を必ず向けるようにしましょう。

古文読解のテクニック④:古典常識を使って読解を楽にしよう

最後のテクニックはこちら。そもそも古典常識を勉強した方がいいの?と思うかもしれませんが、もちろん必要です。

難関大学になればなるほど必要になってきます。

ですが、読解の勉強の中で身につけてしまえば、わざわざ古典常識を勉強し直す必要はありません。

どのように身につけるかは「古典 文学史」の記事を見て勉強してください。

「古典文学史」の勉強法はこちら!

ここでは、文学史をはじめとした「古典常識」がどうして読解に役に立つかを解説します。

例えば、古典常識でわかりやすいものの中に「旧暦」があります。

同じ「春」でも、今と昔では違うものを言っています。例えば旧暦における「春」は「睦月、如月、弥生」の3ヶ月を表しており、これは現代における「1月、2月、3月」です。

マルオくんが言う通り、今の春は3月〜5月くらいまでを指しますが、古典は違います。これが分からないと季節感がずれてしまい、正確に場面をつかむことができません。

「古典常識を知っているかどうか」で読解力に大きな差が出てきてしまうこともあります。そのため、古典常識も読解に欠かせないものだと思って勉強しましょう。

次に紹介するオススメ問題集でも古典常識は紹介されているので、隙間時間などで確認しておきましょう。

古文読解の勉強にオススメの問題集

最後に、古典が読めない人にオススメの問題集を2冊紹介します。今回紹介するのは以下です。

- 古文完全攻略 マドンナ入試解法

- 古典上達 読解と演習56

実際に紹介する前に、問題集選びの際に押さえるべきポイントをチェックしておきましょう。

問題集選びのポイント

- 現代語訳がついているか?

- 出典がわかるか?(出典の解説が書いてあるか)

- 実際の入試で使われた問題を使用しているか?

①現代語訳がついているか?

古典の原文を読んだだけで完璧に分かる人はほぼいません。そのため勉強するときは、原文と現代語訳を照らし合わせてストーリーを理解しましょう。

「このパターンで使われている文法はこの活用形でこういう意味になるんだ」「この単語はこの場面だとこんな意味になるんだ」というように、その都度しっかり認識することで、どんどん古文に慣れていきます。

②出典がわかるか?(出典の解説が書いてあるか)

出典がわかることは重要です。いつ書かれたのかによって時代背景は全然違います。その時代によって「誰を尊敬しているのか」「この物語ではどんな登場人物が出てくるのか」などが変わるため、文章を理解する上で欠かせません。

③実際の入試で使われた問題を使用しているか?

古典の入試問題では、問題になる箇所がある程度偏っています。そして題材となる話や場面も限られています。そのため、よく見る問題も限られるということです。

実際の受験では、今までの入試問題で使われたことのある文章が再び出てくることがよくあります。なので、過去のさまざまな大学の入試問題が収録されている問題集を選びましょう。

古文読解のオススメ問題集①:『古文完全攻略 マドンナ入試解法』

『古文完全攻略 マドンナ入試解法』には、まるで授業を受けているかのような丁寧な解説が掲載されています。

その解説量は圧倒的でわかりやすいため、古典の読解が苦手な人にオススメです。実際に問題を解きながら古典を勉強していきたい人にはぴったりです。

『古文完全攻略 マドンナ入試解法』の使い方はこちらの2記事を参考にして下さい!

古文読解のオススメ問題集②:『古典上達 読解と演習56』

『古典上達 読解と演習56』は問題数は豊富に掲載されているため、がっつり古典の演習をしたい人にオススメです。

問題集自体も中身が「入門・基礎・演習」と分類されているため、自分にあったレベルからスタートできます。

文学史解説も豊富なため、古典の基礎が身についていて演習量を増やしたい人は活用しましょう。

『古典上達 読解と演習56』の使い方はこちら!

これ以外にもやりたいという人に向けて、問題集選びのポイントをまとめておきます。

その他の「古文」のおすすめ問題集はこちら!

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば古文の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見るまとめ

- 古文読解はスピードよりも正確に読むことが大切

- 古典を正確に読解するために「単語、文法の基礎事項を完璧にする」「何度も繰り返し読んで慣れる」が大切

- 古文の文章を楽に読むためには「文の主語を把握する」「敬語の知識を使う」「注釈やリード文に目を向ける」「古典常識を使う」という点が大切

「古文」のおすすめ問題集はこちら!

https://daigakujukensenryaku.com/kobun-sankosho-recommend/

「古文単語」のおすすめ参考書はこちら!