- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴い、共通テストの問題変更が予定されています。2024年度共通テスト終了後記事も順次更新しますが、しばらくは古い情報も含まれますのでご注意ください。詳しい変更点はこちらの記事をご確認ください。

共通テスト世界史の勉強はできてますか?今日テストの世界史は、適切な順番で勉強すれば2ヶ月で8割を獲得することも可能です。

今回は「共通テスト世界史まで時間がないけど、世界史の勉強を全然してない…」という人に向けて、短期間で世界史の点数をあげる方法を解説します。

*この記事は過去の共通テスト、第1・2回試行調査、市販の予想問題集の内容を元に作成されています。

まず共通テスト世界史の概要を知ろう!

短時間で世界史の得点を上げるには、共通テスト世界史をよく理解して特化した対策をすることが必要です。まずは共通テスト世界史の試験時間や出題範囲などの概要を把握しましょう。

試験時間と時間配分

共通テスト世界史の試験時間は60分です。問題量のわりに多めの時間設定といえます。

問題を解くときは、問題文と史資料をじっくり読んでから解答を選び、ケアレスミス0を目指しましょう。

設問構成と出題範囲

共通テスト世界史では、古代から現代までの歴史がひとつの地域や時代に偏ることなく出題されます。どんな問題が出題れれても対応できるよう、教科書に掲載されている内容をバランス良く勉強しましょう。

大問数は4つから5つに変わり、各大問では「戦争」「文化の繁栄」といったひとつのテーマに沿って問題が出されます。

ちなみに令和3年度の共通テストは、世界史A・Bそれぞれで以下の設問構成でした。

世界史A

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 国際関係や国際貿易の歴史 | 19 |

| 2 | 世界史上の人物・事件を題材にした映画や絵画 | 18 |

| 3 | 世界史上の君主 | 27 |

| 4 | 世界史上の出来事の記録 | 18 |

| 5 | 民族間の対立関係や民族独立の運動 | 18 |

世界史B

| 設問 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 1 | 資料と世界史上の出来事との関係 | 15 |

| 2 | 世界史上の貨幣 | 18 |

| 3 | 文学者やジャーナリストの作品 | 24 |

| 4 | 国家や官僚が残した様々な文書 | 26 |

| 5 | 旅と歴史 | 17 |

共通テスト世界史の詳しい設問分析はこちらをチェック!

直前2ヶ月の対策で8割を取るために大事なこと

共通テスト世界史において「2ヶ月で8割を得点」するために大事なことを以下の通りです。

- 出来事の内容だけでなく、単語どうしの繋がりも理解する!

出来事の内容だけでなく、出来事どうしの繋がりも理解する!

共通テストでは出来事(単語)の内容だけでなく、センター試験と違って「出来事どうしの繋がり」も理解できているか問われます。

共通テスト世界史とセンター世界史のその他の違いを知りたい方はこちら!

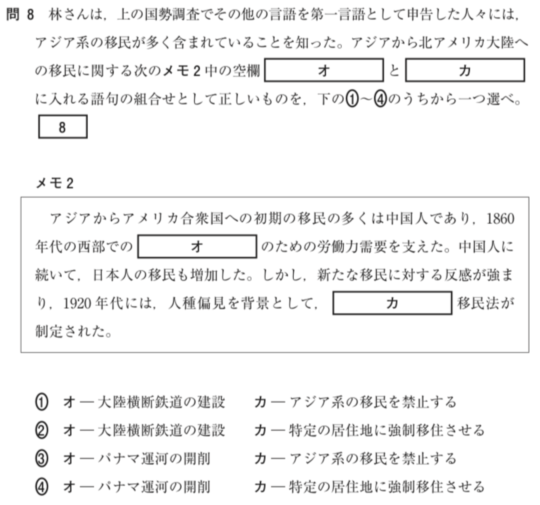

例えば過去の試行調査では、以下のような出来事どうしの繋がりに焦点を当てた問題が出題されました。

答え:①

問題を解くには、

「アメリカで黒人奴隷制度が廃止されたことで、黒人奴隷の代わりに大陸横断鉄道の労働力として中国人移民(華僑)が働くようになった。しかし彼らは安価で働くのでアメリカ人の雇用を脅かすようになり、アジア系の移民が禁止されるようになった(移民法)」

という出来事どうしの繋がりを知っていることが必要です。

そのため世界史を勉強するときは、一問一答で単語を丸暗記せず、単語周辺に引き起こされた影響や原因にまで注目しましょう。

2ヶ月で共通テスト世界史を8割にするための勉強法

上記で解説した「出来事どうしの繋がり」を確認する作業のことを、一般的には「通史」と呼びます。以下で通史の勉強方法を確認しましょう。

- 古代から現代までの歴史の大まかな流れを把握しよう

- 各時代の歴史の流れを細かく覚えよう

- 通史が終わったらセンター過去問を解こう

1.古代から現代までの歴史の大まかな流れを把握しよう

通史の勉強は、参考書や学校の授業を利用して「古代から現代に到るまでの時代の大まかな流れ」を把握することから始めましょう。

大まかな流れとは、例えば

「19世紀に世界同時不況が起こり生産品が自国の中では売れれなくなったため、ヨーロッパ各国は植民地を増やして、そこで商品を売りさばこうとする。この植民地獲得を巡ってヨーロッパの国々で対立が生まれて緊張状態がしばらく続いていたが、オーストラリアの皇太子が暗殺されたことで戦争に突入した」

という感じです。

なお、このような大まかな流れをすでに覚えている場合は、通史の確認作業は不要です。

大まかな時間の流れを把握するのにオススメの参考書は「中高6年間の世界史が10時間でざっと学べる」です。

中高6年間で学ぶ世界史全体を理解できるように構成されています。大まかな流れを解説する参考書は2冊以上で構成されているケースが多いですが、本書は1冊で網羅されているので共通テストまで時間がない人にもピッタリです。

1日1時間ずつ読み進めていき、10日で読み終えましょう。

この参考書の詳しい使い方はこちら!

古代から現代までの大まかな歴史の流れを知る詳しい勉強法はこちら!

2.各時代の歴史の流れを細かく覚えよう

歴史の大まかな流れを把握したら、各時代の政治・文化・出来事に対する事象ごとのつながり(背景や影響など)を意識しながら細かい知識を覚えましょう。

覚える際に注意すべきなのは、「特定の地域で起こった出来事が別の地域にも影響を与えることがある」という点です。

例えば、先ほど植民地の話をしましたが、アフリカや東南アジアはヨーロッパで起きた問題の影響によって植民地化されました。このように世界史では、ある地域の出来事が他の地域に影響を与えることもあるので注意しましょう。

各時代の歴史の流れを勉強するのにオススメの参考書が「きめる!共通テスト世界史」です。

世界史の流れが講義形式でまとめられた参考書であり 、出来事の因果関係や背景知識がていねいに解説されています。カラーイラストで掲載されており、解説も口語調なので読みやすいです。

「きめる!共通テスト世界史」に掲載されている赤字を覚える作業については、「平日:1日1時間、休日:1日2時間」を目安に取り組み、1ヶ月以内に参考書を1周しましょう。

映像授業でオススメなのが「try it」という高校生向け映像授業サービスです。

try it公式ホームページ

「try it」はハイクオリティな授業をずっと0円で見れる映像授業サービスです。「文字を読むより話を聞いた方が分かりやすい」という人はこちらを利用しましょう。

映像授業を使う場合は、映像を聞いて終わらず知識のアウトプットも行いましょう。アウトプット用のオススメ参考書は「詳説世界史ノート」です。

重要単語が空欄になった形で歴史がまとめられており、空欄部分の重要単語を埋めることで知識の定着度合いを確かめられます。共通テストレベルの単語だけが穴埋めになっているので、実際の入試で出題される部分だけを効率よく勉強できます!

「詳説世界史ノート」の詳しい使い方はこちら!

「try it 」の世界史の授業は全部で47項目に分かれており、1項目30分で見れます。そのため、try itで視聴した授業の範囲を当日中に詳説世界史ノートで復習するのと合わせても、1項目1時間で終わります。

時代・地域ごとの出来事の繋がりを知る通史の詳しい勉強法はこちら!

通史が終わったらセンター過去問を解こう

通史が終わったら最後にセンター過去問を解いて、知識の抜けがないかを確認しましょう。共通テストとセンターでは世界史の問題にほぼ変更点はないので、センター過去問が共通テスト対策にはオススメです。

センター過去問を解くときに大事なのが、必ず「正解に自信がない問題」に印をつけておくことです。

問題を解き終えて答え合わせをした後は、間違えた問題だけでなく「自信がなかったけど正解した問題」も解説を読み、教科書や参考書でその問題の周辺知識を覚えなおしましょう。

こうすることで自分に足りない知識を効率よく補強できるため知識の穴がなくなります。

共通テストのオススメ問題集について詳しく知りたい人はこちら!

まとめ

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば世界史の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る共通テスト世界史の解き方のコツを知りたい方はこの記事をチェック!