近年人気を博している明治大学。早稲田大学・慶應義塾大学に次いで関東で難関とされる私立大学群「MARCH」の一つとしても知られている大学です。このように、明治大学は偏差値が高く難関であることで有名なのはもちろんですが、様々な種類の学部・学科があることでも知られています。学部によって入試の内容も異なりますが、今回は文系・理系の代表的な入試形式に絞ってお伝えしていきます。

2025年度入学入試から、学習指導要領の変更により、一部大学で配点・科目の変更などが予定されています。順次記事を更新しておりますが、この記事は変更前のものとなりますので、配点等は必ず大学公式HPを参照してください。

明治大学に合格できる!

学習塾STRUX独自の年間計画

ストマガを監修する学習塾STRUXでは、志望校に向けた年間計画を作成しています。

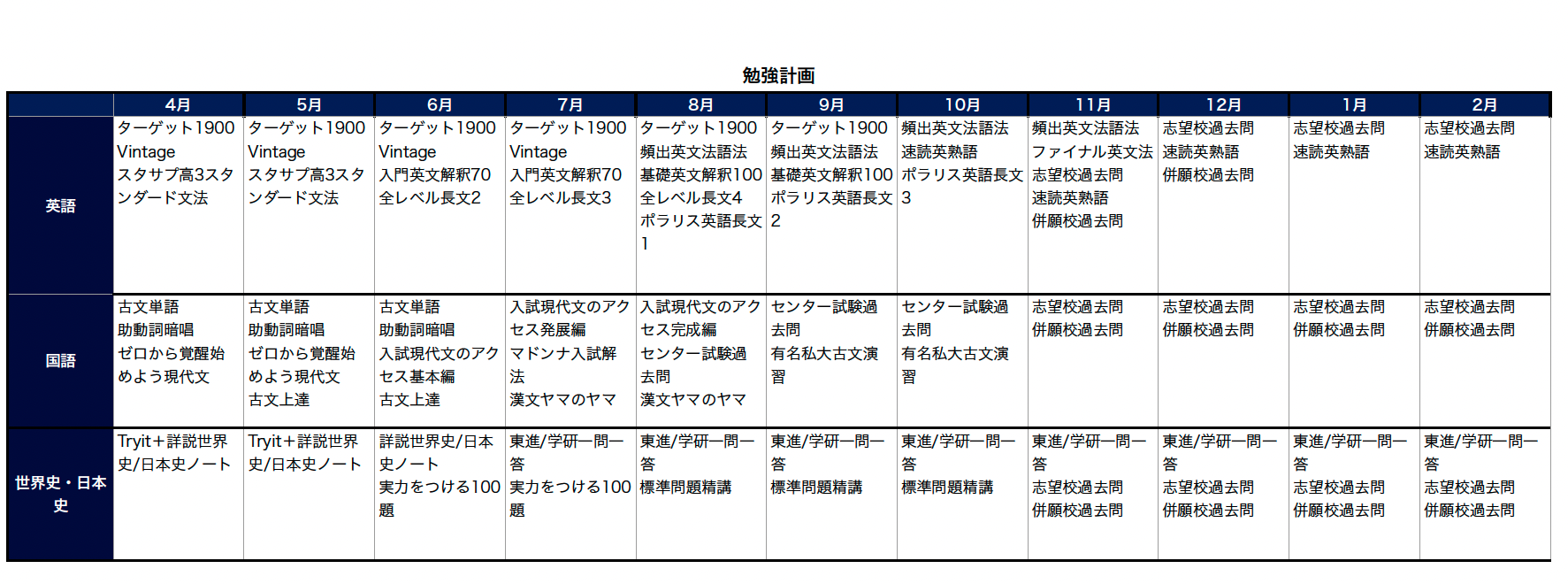

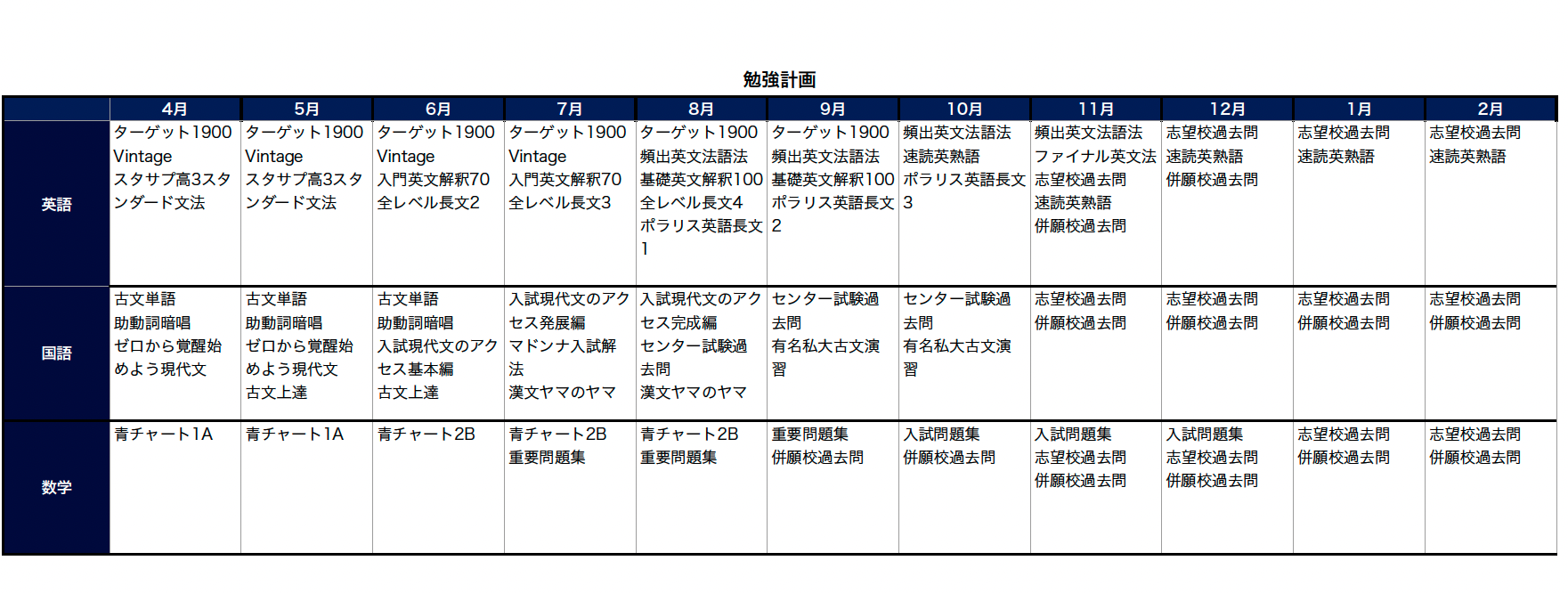

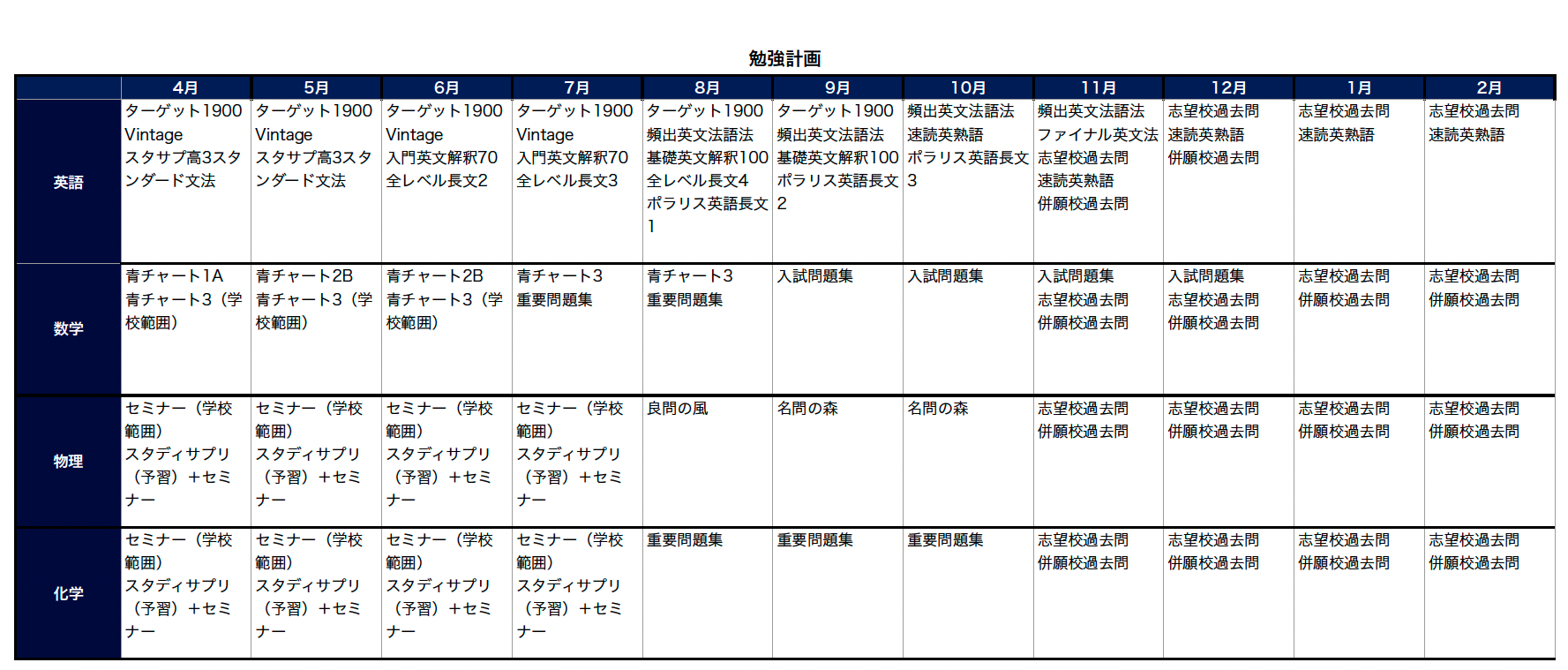

ある程度基本が身についている状態からスタートすると、明治大学合格に向けた高3の1年間での勉強計画はこのようになります。

*スマホの場合は画面をピンチで拡大、PCの場合は画像をクリックで拡大表示できます。

▼社会受験の場合

▼文系数学受験の場合

▼理系の場合

明治大学の文系では社会受験と数学受験のどちらかを選択可能で、社会を選んだ場合と数学を選んだ場合で勉強時間・内容が大きく変わってきます。

文系・理系それぞれの計画を示していますが、どちらの場合も原則として

・高3の夏休みが終わるまでにはすべての科目について習っていない範囲がない状態

・高3の9月にはセンターの過去問演習

が最低ラインになります。

計画は1年間になっていますが、高1・高2の学校で習った内容は完璧になっていないとスタートラインにすら立てない、ということが起こります。 遅くとも高2から受験勉強を進めて、高2の秋以降は数学3や理科・社会の予習もスタートさせましょう。

明治大学合格に必要な勉強時間

明治大学の必要勉強時間

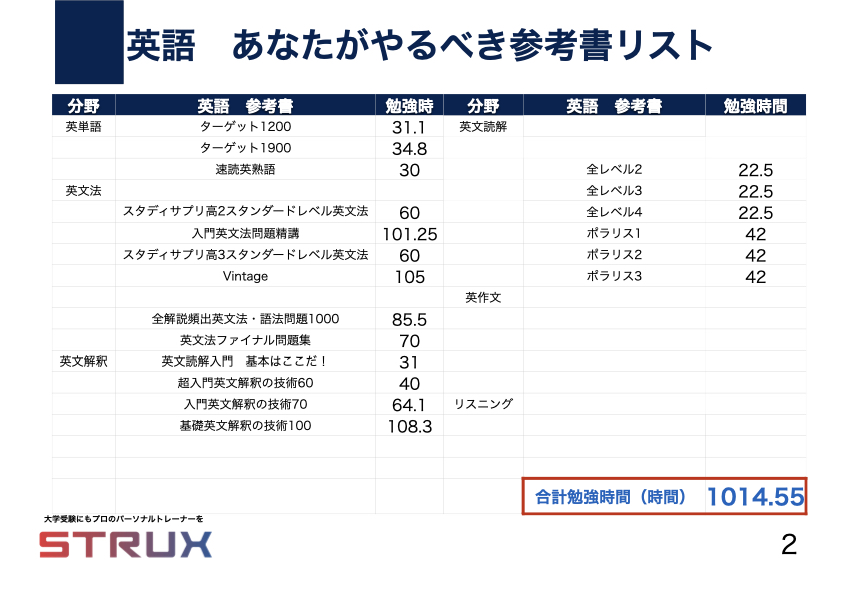

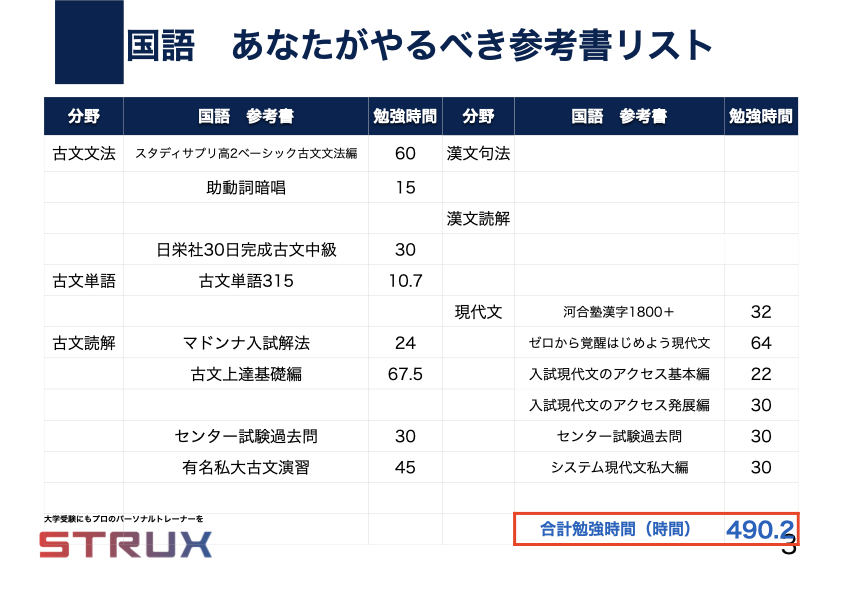

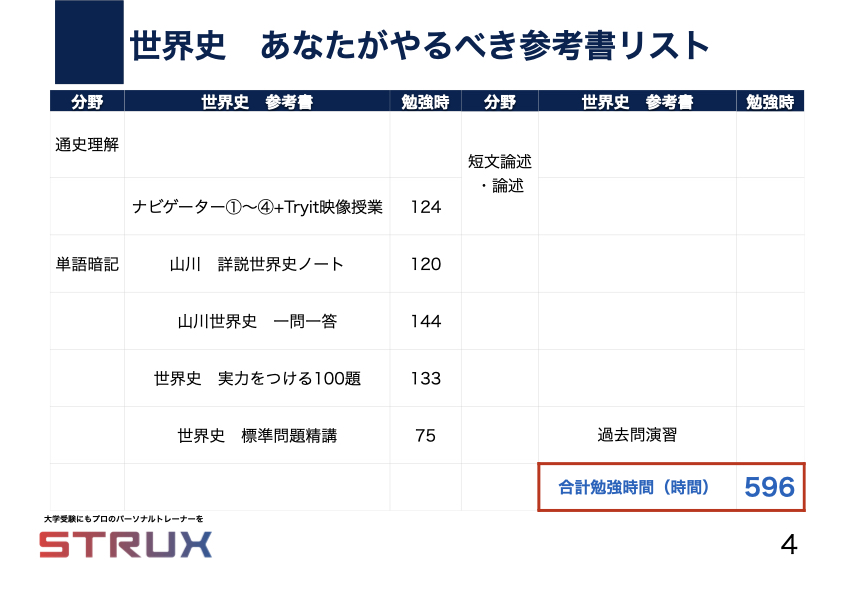

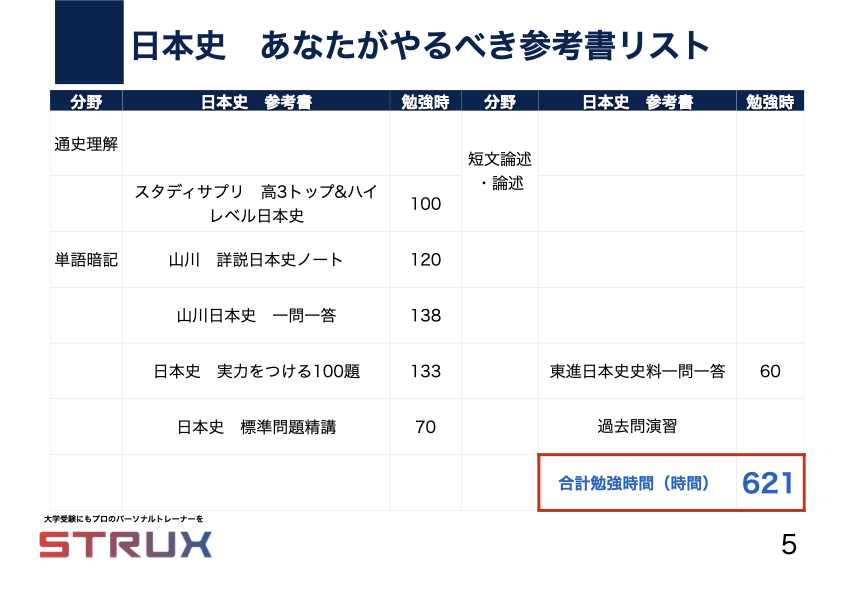

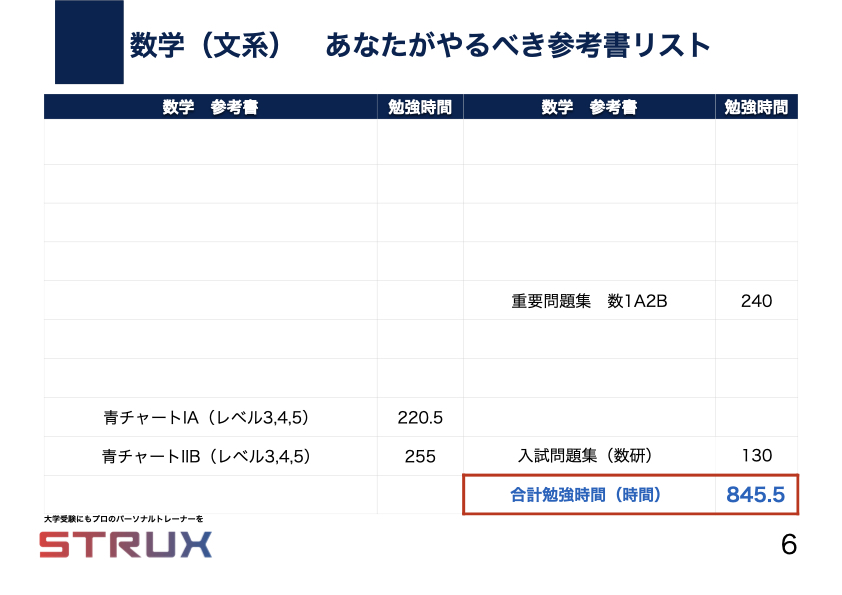

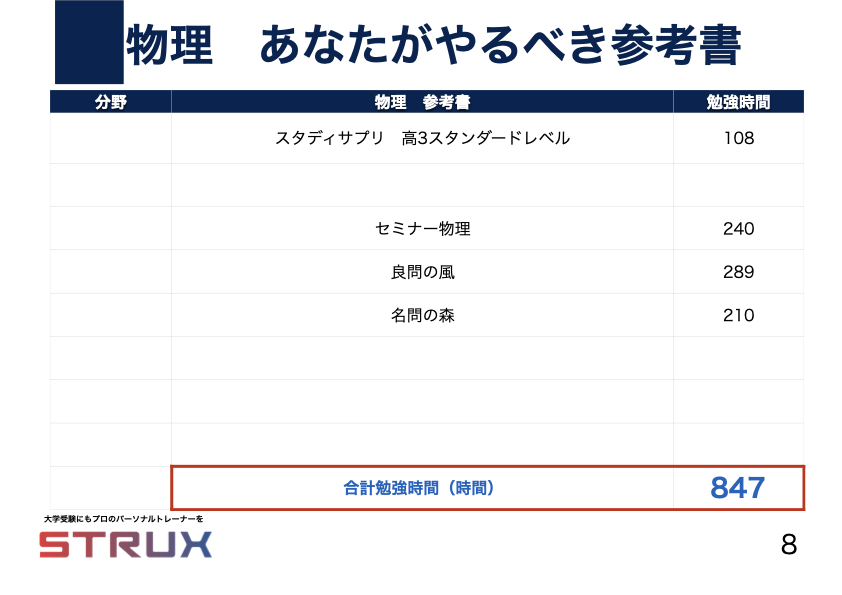

学習塾STRUXで算出している「参考書リスト」では、明治大学合格に必要な勉強時間は次のようになっています。

| 勉強時間の目安*学校の授業を活用し、高校基本から勉強する場合 | |

|---|---|

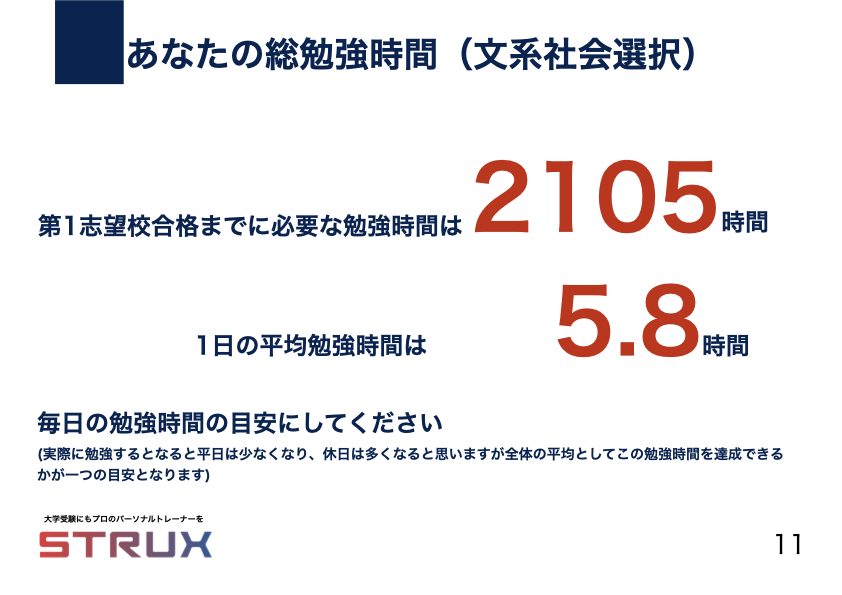

| 文系(社会選択):2105時間 | |

| 文系(数学選択):2350時間 | |

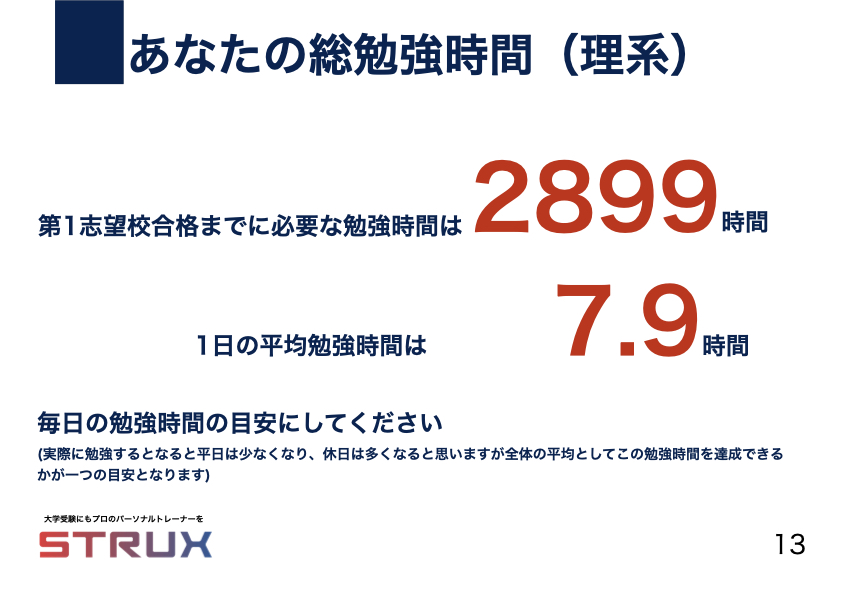

| 理系:2899時間 |

▼英語の勉強時間

▼国語の勉強時間

▼世界史の勉強時間

▼日本史の勉強時間

▼数学(文系)の勉強時間

▼数学(理系)の勉強時間

▼物理の勉強時間

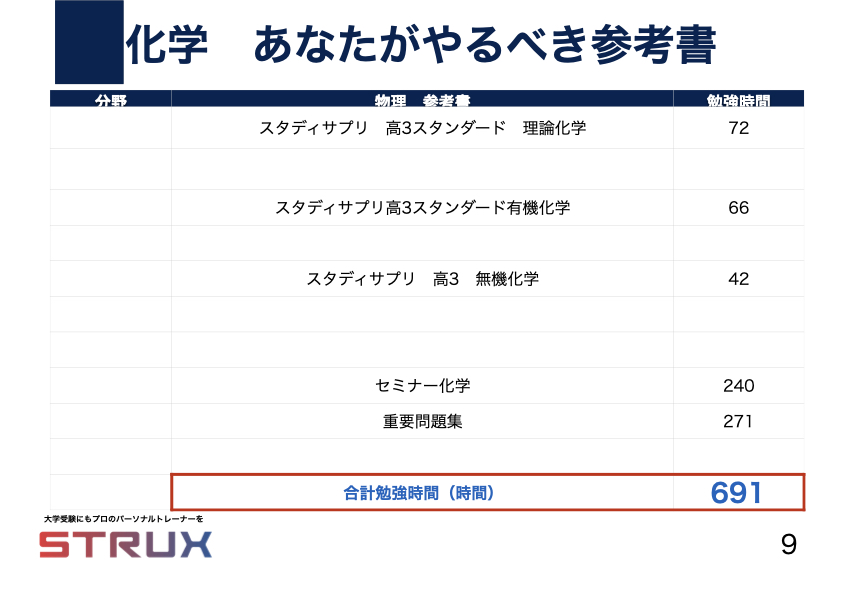

▼化学の勉強時間

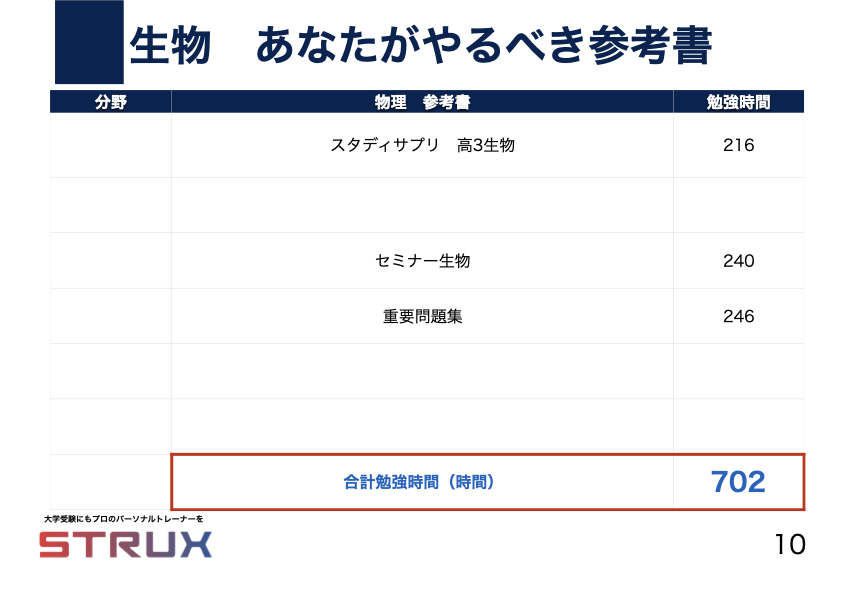

▼生物の勉強時間

▼総勉強時間(社会選択)

▼総勉強時間(文系数学選択)

▼総勉強時間(理系)

それぞれの参考書に3周取り組んだ場合の目安時間で、実際は基礎の定着度合いや理解のスピードによって前後します。

1年間でこれらの参考書をやり切るとすると、1日あたり社会選択であれば5.8時間、数学選択であれば6.4時間、理系であれば7.9時間の勉強が平均して必要です。高3の時期だけの勉強では間に合わないことがわかりますね。遅くとも高2の冬から少しずつ勉強を進めておくのが賢明です。

明治大学合格のための勉強法

ここからは明治大学入試の具体的な攻略法をみていきます。各科目の簡単なポイントを紹介しているほか、基礎レベルからどの参考書をやればよいのか?過去問の傾向は?などの詳しい内容はリンク先にもあるので、必要な科目に絞りながら活用していってください。

明治大学・英語の対策

明治大学の英語は文系だと大問2~4つ、理系だと大問1~3つのことが多く、長文がメインにありつつその問題の中に空欄補充といった文法問題が散らばっています。文法・語彙力・長文読解力を問われているので、まずは高校2年生までに「ネクステ」レベルの文法事項、「ターゲット1900」レベルの単語を完璧にしておきましょう。そして高3はすべて長文とより難しい語彙の習得、また他科目に割けるように計画的に勉強しておくと、英語で安定して高得点を取ることができます。

明治大学英語入試の傾向をチェック!カギは長文や文法を「速く」「正確に」!

明治大学・国語

文学部では漢文も課されますが、それ以外の学部では「現代文」「現代文」「古文」の大問構成となっています。学部によっては古文で「掛詞」(商学部)、古文・現代文で「文学史」(国際日本学部、法学部など)が求められます。また、文法事項まできちんと尋ねられるため、高3の夏前にはこうした文法事項を固めておき、演習をするごとに出典を確認しておくなどしましょう。文学部の漢文は、基本的レベルからセンター・共通試験レベルまで安定して高得点を取れるようにしておきましょう。

明治大学 国語の対策

明治大学・数学<文系>

先述の通り、文系で数学受験をするのはできるだけ避けたいところです。「文転して高3の頭にはすでに数学1A・2Bの全範囲ある程度固まっている」「文系で同様に夏にはセンターで時間をかければ満点取れる」といったようにしっかり解ける・かつ得意意識がある場合でなければ、なるべく避けた方が良いです。数学を選択するとしても、高3の夏前には「青チャート」などのコンパス4までは完璧に解ける状態(入試問題対策ができる程度のレベル)が望ましく、夏で計算力や得点力を高めていくことになります。

明治大学 文系数学の対策

明治大学・社会の対策

明大の社会は基本的に記号選択問題と語句記述です。ただし、国際日本学部といった学部によっては3行での説明論述があります。ですが、がっつりと論述の対策をするというよりも一問一答から逆引きができるようになっておくくらいで良いでしょう。社会の対策では、なるべく早いうちに通史を一通り終わらせましょう。その後、夏~秋にかけては一問一答や「実力をつける100題」「標準問題精講」を用いた問題演習を積んで実践力をつけることが必要です。

明治大学 世界史の対策

明治大学 日本史の対策

明治大学 地理の対策

明治大学・数学<理系>

理系の場合は数学3まで必要になるので、間に合わせるには高2には入試を意識した勉強を進めておくべきです。高2のうちには数学1A・2Bの「青チャート」でコンパス4まで解ける状態、数3も学校より少し先取りしておく状態にして、高3の夏前には数3全範囲を予習し終えた上で夏に入試問題レベルまで引き上げる、というペースが必要です。理科は1科目のみの選択も可能ですが、理科も学校の進度が遅いことが多いため、高2のうちから早め早めに対策をしておきましょう。

明治大学 理系数学の対策

明治大学・理科

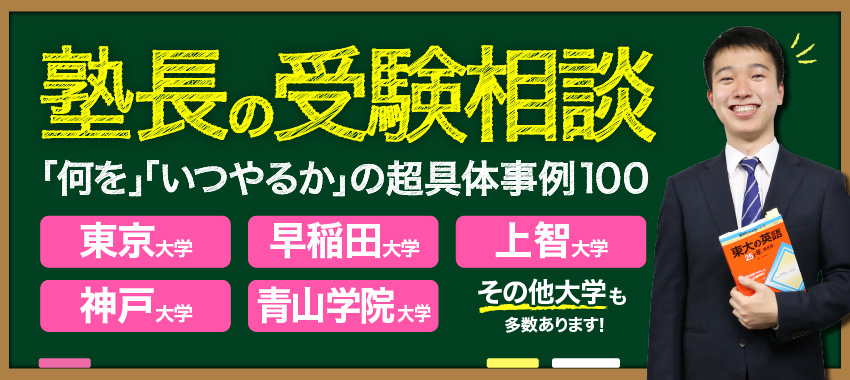

明治大学の受験相談事例集

明治大学の試験・出願・配点情報

明治大学は、学部によって受験日・受験科目が異なります。また、個別学部日程か全学統一日程かによって入試形態も変わってきます。今回は一部学部における一般選抜の「一般入試」の情報をピックアップしてお伝えします。

明治大学の入試・出願について

| 一般入試 | |

|---|---|

| 期日 | 2月11日(政経)・16日(商学)など |

| 共通テスト | 不要 | 2段階選抜 | なし |

| 科目(文) | 独自試験:英・国・選択(学部により異なる) |

| 科目(理) | 独自試験:英・数(総合数理)、英・数・理(理工)、英・選択(農) |

明治大学における選択科目では、文系学部の場合は出願時に科目選択が必要で、理系学部の場合は当日解答の際に選択する形になっています。

選択科目は学部によって選べる科目、選べない科目があるので注意しましょう。例えば、政治経済学部や商学部では「世界史B」「日本史B」「地理B」「政治・経済」「数学」から1科目を選択することになりますが、文学部では「世界史B」「日本史B」「地理B」しか選択できません。また国際日本学部では2022年度入試より「政治・経済」が廃止されるなど、今後選べる科目が少なくなる学部もあります。

理系学部も学部により選択科目が大きく異なり、理工学部であれば英語・数学・理科(物理または化学)の3科目、農学部であれば英語・選択科目(国語、数学、生物、化学)の2科目といったようになっています。

入試要項では「合否判定は各学部が指定する試験科目の総合点で行い、選択科目による有利、振りが生じないよう判定処理を行います」とあります。つまり、素点を合否判定時にある程度調整するものと思われます。なので、科目間での有利・不利はそこまで気にする必要はなく、得意な科目を選べば良いです。

ただし、文系の場合は社会の難易度と比べて数学の難易度はとても高く、勉強時間も必要になるので基本的には社会受験をおすすめします。受験までの準備期間にもよりますが。社会科目の中でも他大学で併願しやすい日本史または世界史を選択するのが良いでしょう。

明治大学(文系)の配点・科目

明治大学の配点は各学部によって大きく異なります。したがって、どの科目でどのくらい点を取るかという戦略も、各学部によって異なってきます。ここでは志願者数の多い文系の「商学部」と理系の「理工学部」の例をもとに話を進めていきます。これを参考にしながら自分が受ける学部の配点を調べたうえで目標点を考えてみてください。

| 配点・科目 | |

|---|---|

| 外国語 | 150点 |

| 国語(漢文除く) | 100点 |

| 選択科目 | 100点 |

配点比率は政治経済学部や経営学部でも同様です。外国語の配点が高いのが特徴的です。その分国語と選択科目は配点比率が低くなっていますが、どちらも100点とそこまで減っているわけではありません。

そのため、英語に力を入れつつも全科目満遍なく得点することが必要になってきます。

文系学部では比較的英語の配点が高く設定される傾向があります。しかし、例えば文学部の配点比率は3科目すべて100点かつ国語では漢文が必要になるなど、学部によって科目・配点は大きく異なります。そのため、正確な情報については大学の公式ホームページを確認するようにしましょう。

明治大学(文系)の配点・科目

明治大学の配点は各学部によって大きく異なります。したがって、どの科目でどのくらい点を取るかという戦略も、各学部によって異なってきます。ここでは志願者数の多い文系の「商学部」と理系の「理工学部」の例をもとに話を進めていきます。これを参考にしながら自分が受ける学部の配点を調べたうえで目標点を考えてみてください。

| 配点・科目 | |

|---|---|

| 外国語 | 150点 |

| 国語(漢文除く) | 100点 |

| 選択科目 | 100点 |

配点比率は政治経済学部や経営学部でも同様です。外国語の配点が高いのが特徴的です。その分国語と選択科目は配点比率が低くなっていますが、どちらも100点とそこまで減っているわけではありません。そのため、英語に力を入れつつも全科目満遍なく得点することが必要になってきます。 文系学部では比較的英語の配点が高く設定される傾向があります。しかし、例えば文学部の配点比率は3科目すべて100点かつ国語では漢文が必要になるなど、学部によって科目・配点は大きく異なります。そのため、正確な情報については大学の公式ホームページを確認するようにしましょう。

明治大学(文系)の目標点数

| 合格最低ライン目安 |

|---|

| 270点 |

| 明治大学商学部 |

|---|

| 英語:120/150点 |

| 国語:70/100点 |

| 選択(社):80/100点 |

| 合計:270点 |

基本的に、目標点は「最低点+5%~10%」を想定しておくべきです。したがって、商学部であれば270〜280点あたりを目指すことになります。 ほぼ8割を目指すとなると、比較的点数を安定させやすい英語・社会は確実に8割は取るべきです。ただし、明治大学の英語は設問数が少ないため、1問当たりの配点が大きく1つ間違えるだけで大きく減点されてしまいます。英語を安定して8割とれるか不安という人は、その分の点数を社会で9割近く取れるようにするか、国語の古文で安定して取れるようにする必要があります。 このように、科目と配点を把握したうえで「全体で○○点取るにはどの科目でどのくらいとる必要があるか?」を頭に入れて受験勉強をするよう意識しましょう。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| おすすめの併願先:学習院大学・法政大学 |

| 共通テスト利用も視野に入れるなら:立教大学・青山学院大学 |

| 英語の外部試験を使うなら:立教大学 |

明治大学は、他のMARCHレベルの大学の一部(青山学院、立教)のように共通テストの点数が必要になるわけではありません。 ですから、「共通テストを受けるけど入試で使う気はない」というような人であればこのような共通テストを利用しない法政大・中央大・学習院大あたり、またはランクを下げて成城・成蹊・明治学院~日東駒専を受けておくことになるでしょう。 明治大学は例年志願者が多く、今年は入試の変更点が少ないため受験者が集中することも予想されます。無駄なく確実に志望校合格を果たすために、自分の学力との兼ね合いで併願校をしっかりと選ぶようにしましょう。

明治大学と同じレベルの大学(MARCHレベル)であれば、一般入試で共通テストを利用しない学習院大学・法政大学・中央大学といった大学が併願先としておすすめです。 試験で求められる力も近いので、こうした大学の対策をすることで明治大学の対策にもつながり、入試対策を効率よく進めることができます。 理系であれば芝浦工業大学、工学院大学なども視野に入れるとよいでしょう。

共通テストもしっかりと対策をして合格を目指したいという場合は、立教大学や青山学院大学も視野に入ります。特に立教大学は複数日程から選べる全学部試験のみの実施になっているので、受験日程の重複を気にすることなく複数回受験可能です。

共通テストの点数を重視しなくても、英語の4技能試験(外部試験)を使えば立教大学の受験が可能です。英検であれば2級~準1級の取得で立教大学のレベルとしては問題ないですし、英検2級を取れていれば日東駒専レベルの大学でも英語の得点を置き換えることが可能です。積極的に活用して、第一志望に専念できるようにしましょう。

明治大学(理系)の配点・科目

| 配点・科目 | |

|---|---|

| 外国語 | 120点 |

| 数学 | 120点 |

| 理科(物理3・化学から3つ) | 120点 |

配点比率は政治経済学部や経営学部でも同様です。外国語の配点が高いのが特徴的です。その分国語と選択科目は配点比率が低くなっていますが、どちらも100点とそこまで減っているわけではありません。そのため、英語に力を入れつつも全科目満遍なく得点することが必要になってきます。 文系学部では比較的英語の配点が高く設定される傾向があります。しかし、例えば文学部の配点比率は3科目すべて100点かつ国語では漢文が必要になるなど、学部によって科目・配点は大きく異なります。そのため、正確な情報については大学の公式ホームページを確認するようにしましょう。

明治大学(文系)の目標点数

| 合格最低ライン目安 |

|---|

| 270点 |

| 明治大学(理系) |

|---|

| 英語:90/120点 |

| 数学:90/120点 |

| 選択科目(理科):90/120点 |

| 合計:270点 |

基本的に、目標点は「最低点+5%~10%」を想定しておくべきです。したがって、理工学部であれば最低点が70%~75%とすると、270~290点あたりを目指すことになります。 ほぼ8割を目指すとなると、比較的点数を安定させやすい英語は確実に8割は取るべきです。ただし、明治大学の英語は設問数が少ないため、1問当たりの配点が大きく1つ間違えるだけで大きく減点されてしまいます。英語を安定して8割とれるか不安という人は、その分の点数を数学や理科科目でしっかりとカバーする必要があります。 このように、科目と配点を把握したうえで「全体で○○点取るにはどの科目でどのくらいとる必要があるか?」を頭に入れて受験勉強をするよう意識しましょう。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| おすすめの併願先:学習院大学・法政大学・芝浦工業大学 |

| 共通テスト利用も視野に入れるなら:立教大学・青山学院大学 |

| 英語の外部試験を使うなら:立教大学 |

明治大学は、他のMARCHレベルの大学の一部(青山学院、立教)のように共通テストの点数が必要になるわけではありません。 ですから、「共通テストを受けるけど入試で使う気はない」というような人であればこのような共通テストを利用しない法政大・中央大・学習院大あたり、またはランクを下げて成城・成蹊・明治学院~日東駒専を受けておくことになるでしょう。ただし、専修大学には理系学部がないなど、行きたい学部がない場合もあるので注意が必要です。 また、理系の場合、芝浦工業大学や東京電機大学等も併願先として考えられます。

明治大学と同じレベルの大学(MARCHレベル)であれば、一般入試で共通テストを利用しない学習院大学・法政大学・中央大学といった大学が併願先としておすすめです。 試験で求められる力も近いので、こうした大学の対策をすることで明治大学の対策にもつながり、入試対策を効率よく進めることができます。

共通テストもしっかりと対策をして合格を目指したいという場合は、立教大学や青山学院大学も視野に入ります。特に立教大学は複数日程から選べる全学部試験のみの実施になっているので、受験日程の重複を気にすることなく複数回受験可能です。

共通テストの点数を重視しなくても、英語の4技能試験(外部試験)を使えば立教大学の受験が可能です。英検であれば2級~準1級の取得で立教大学のレベルとしては問題ないですし、英検2級を取れていれば日東駒専レベルの大学でも英語の得点を置き換えることが可能です。積極的に活用して、第一志望に専念できるようにしましょう。

明治大学に合格できる!

STRUXのオーダーメイド計画で

不安なく受験勉強に取り組もう

「ネットで勉強法を調べているけど、いまいちしっくりこない…」

「調べた勉強法で取り組んでいるけど、レベルが合っているか不安…」

そんな悩みを抱えていませんか?

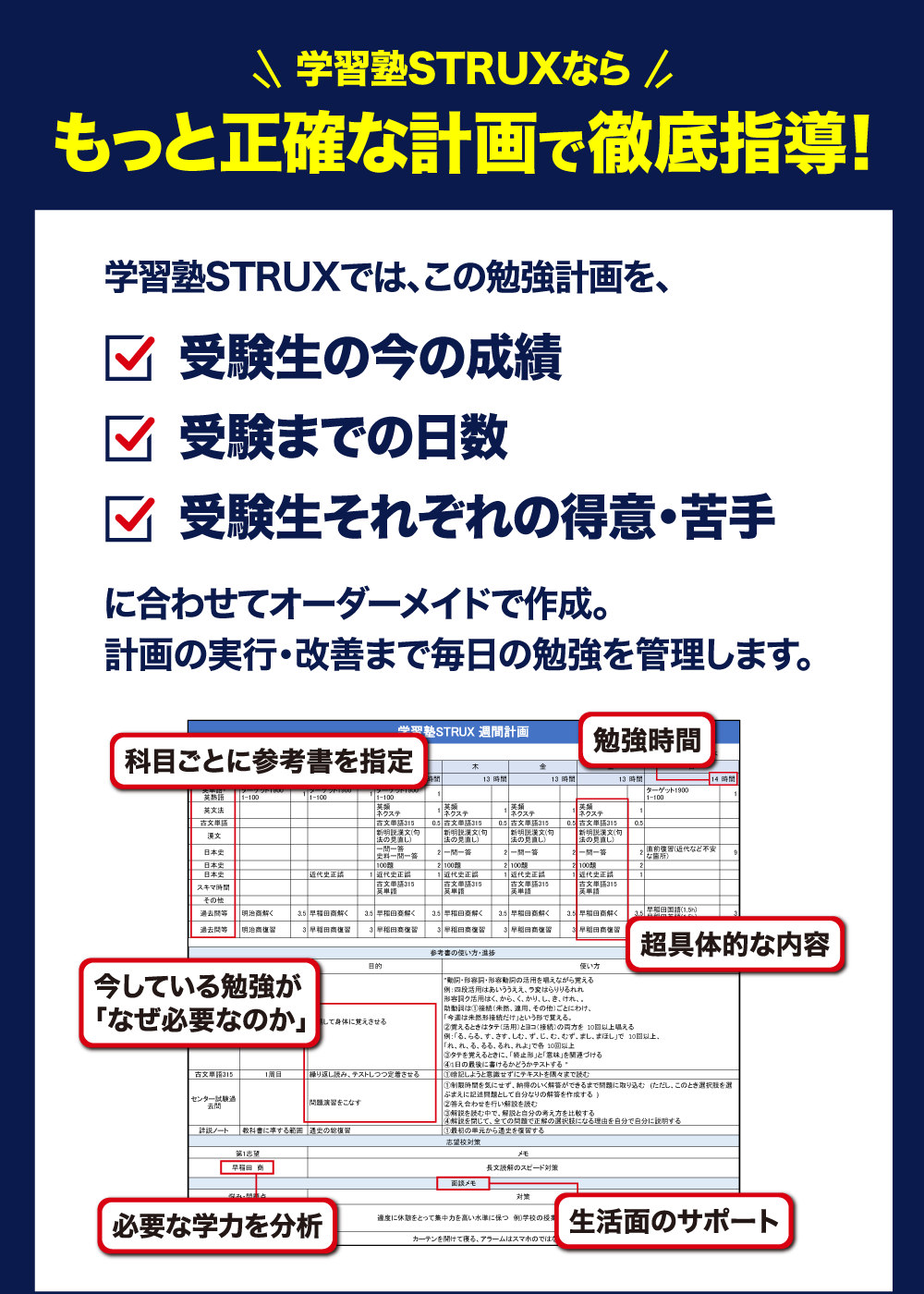

この勉強法サイト「ストマガ」を監修している学習塾STRUXでは、東大・早稲田を中心とした講師陣が「あなたにあった」計画を作成します。

受験から逆算した年間計画をもとに毎日の勉強計画を作成し、「毎日の勉強で悩まない」個別指導塾です。

勉強計画はゴールだけ決まっていても立てられません。志望校への勉強法がわかったら、「自分はどのレベルから始めるか?」を決める必要があります。

学習塾STRUXでは、この「現状の学力」を分析し、志望校に必要な学力との差から年間計画を作成。

計画が遅れてしまっても、必ず毎月修正して、その時期その時期で最適な計画にします。

だから、安心して「あとは勉強するだけ」にできます。

まずは無料体験を受けてみてください!

無料体験では、この記事でも紹介した

□ 年間計画

□ 参考書リスト

に加え、学習塾STRUXで実際に作成している

□ 週間計画

のサンプルもお渡しします。

実際に現状の勉強状況や模試などから現状の学力を判断し、志望校との差を出して計画を作成するので、「これさえ見れば勉強をすぐにスタートできる!」という内容になっています。

もちろん、持っている参考書や学校教材を盛り込むことも可能です。完全無料で、オンラインでも受講可能!

全国からのご参加、お待ちしています!

STRUXってどんな塾?