旧帝大として広く知られている難関国立大学の北海道大学。 広大なキャンパスで自然的な魅力度が高く、農学部系の学部が充実しています。1年時は入試形式問わず「総合教育部」に配属され、総合科目という形で様々なことを学べます。

2025年度入学入試から、学習指導要領の変更により、一部大学で配点・科目の変更などが予定されています。順次記事を更新しておりますが、この記事は変更前のものとなりますので、配点等は必ず大学公式HPを参照してください。

北海道大学に合格できる!

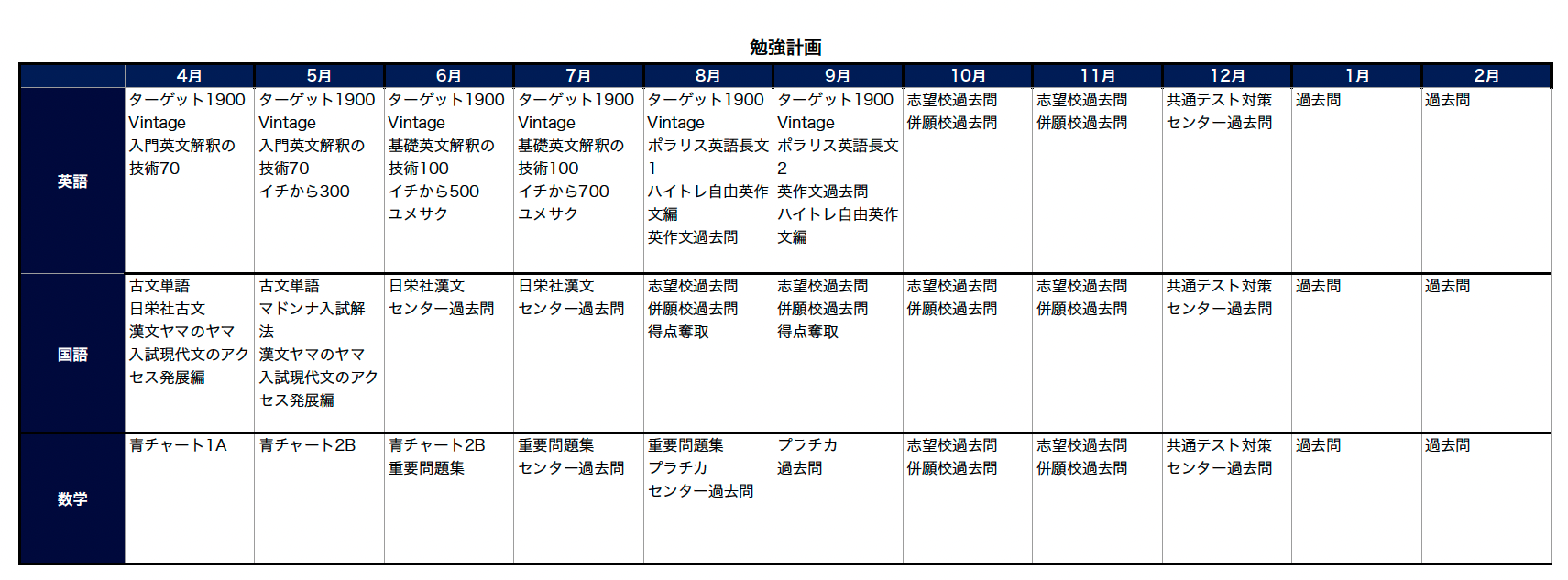

学習塾STRUX独自の年間計画

ストマガを監修する学習塾STRUXでは、志望校に向けた年間計画を作成しています。

ある程度基本が身についている状態からスタートすると、北海道大学合格に向けた高3の1年間での勉強計画はこのようになります。

*スマホの場合は画面をピンチで拡大、PCの場合は画像をクリックで拡大表示できます。

▼文系

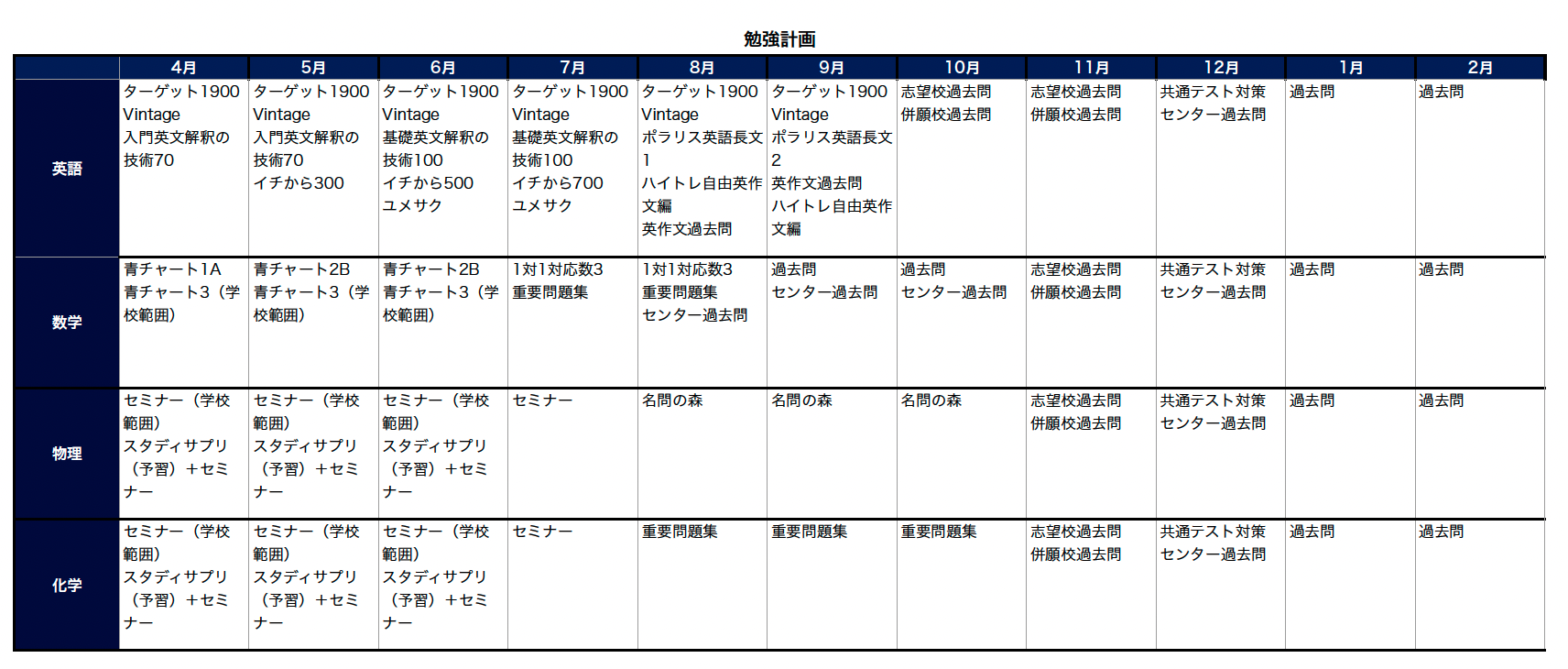

▼理系

北海道大学は文系と理系のどちらかの場合で勉強時間・内容が大きく変わってきます。

文系・理系それぞれの計画を示していますが、どちらの場合も原則として

・高3の6月にはすべての科目について習っていない範囲がない状態

・高3の8月には併願校の国語の過去問演習

・高3の10月には併願校の英・数・理科の過去問演習

が最低ラインになります。

計画は1年間になっていますが、高1・高2の学校で習った内容は完璧になっていないとスタートラインにすら立てない、ということが起こります。 遅くとも高2から受験勉強を進めて、高2の秋以降は数学3や理科・社会の予習もスタートさせましょう。

北海道大学合格に必要な勉強時間

北海道大学の必要勉強時間

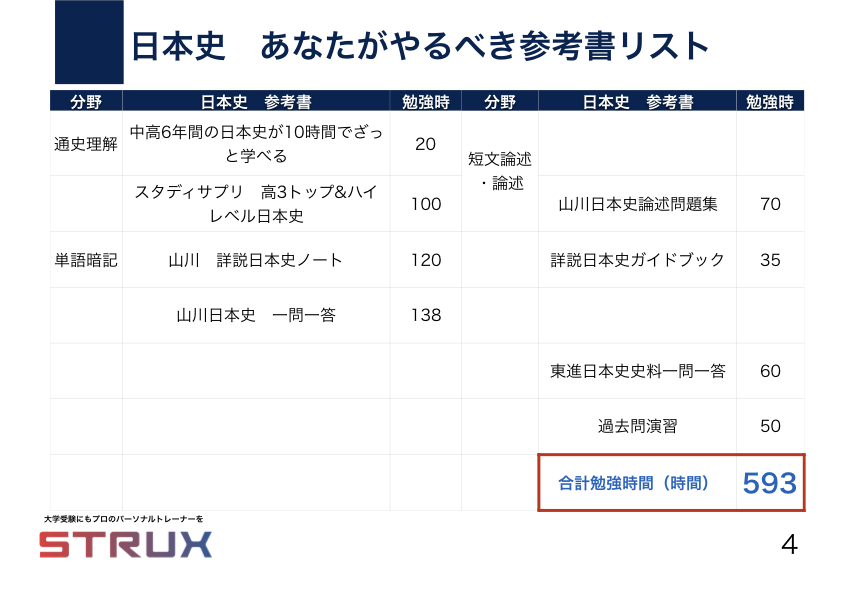

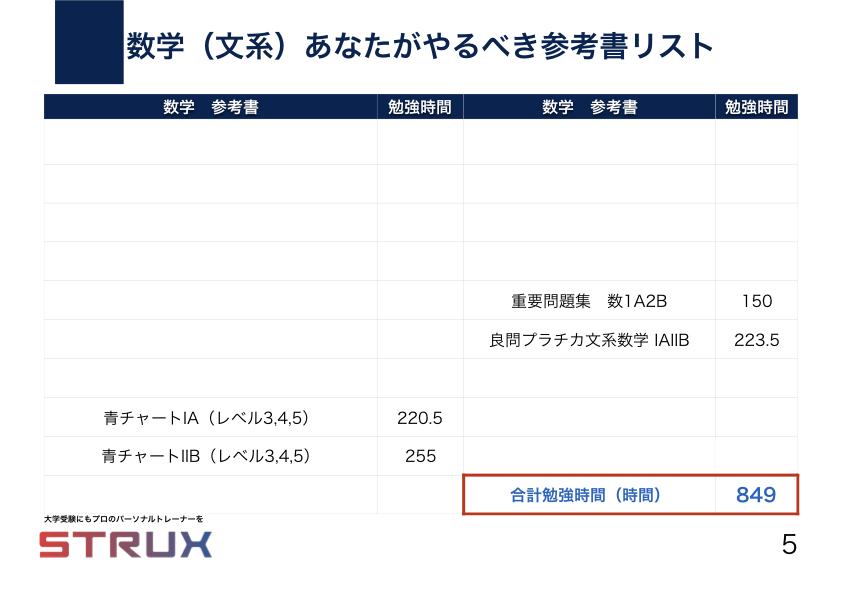

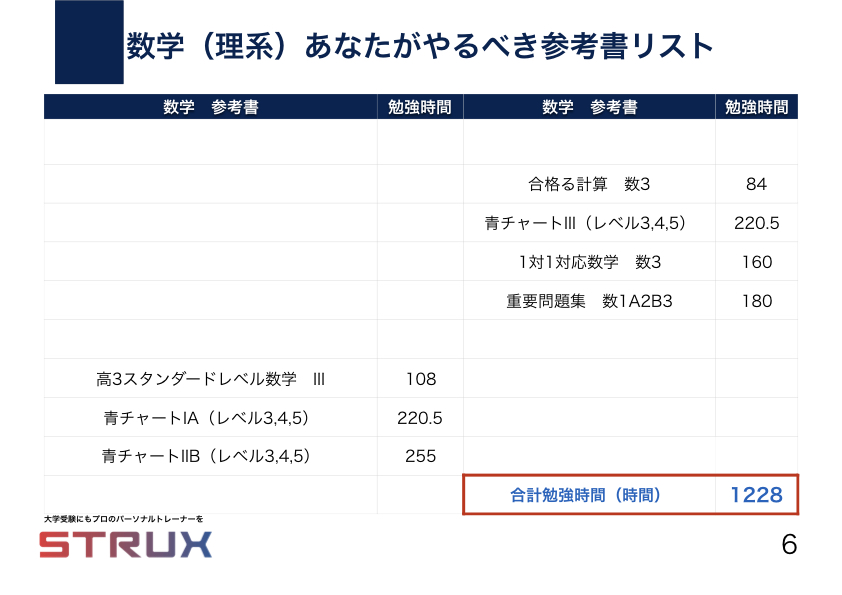

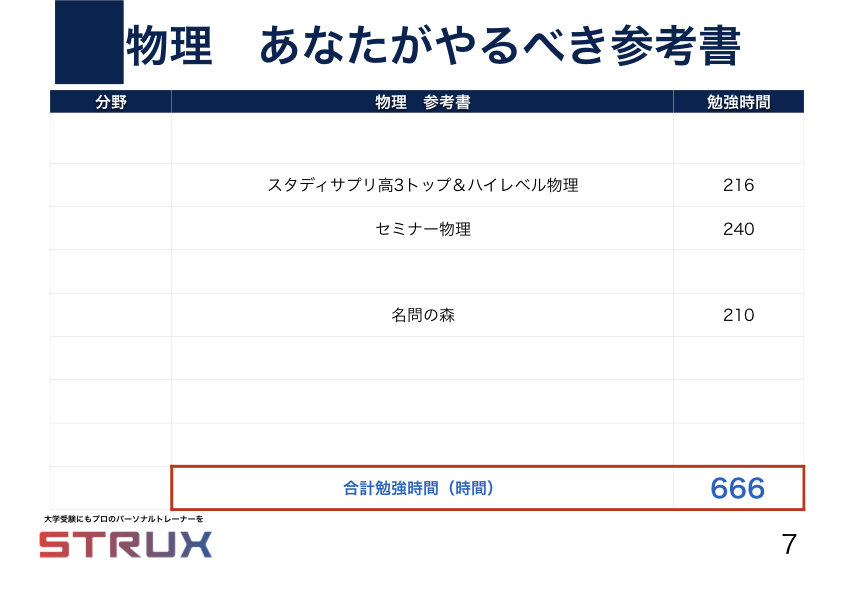

学習塾STRUXで算出している「参考書リスト」では、北海道大学合格に必要な勉強時間は次のようになっています。

| 勉強時間の目安*学校の授業を活用し、高校基本から勉強する場合 | |

|---|---|

| 文系(数学選択):2449時間 | |

| 理系:3751時間 |

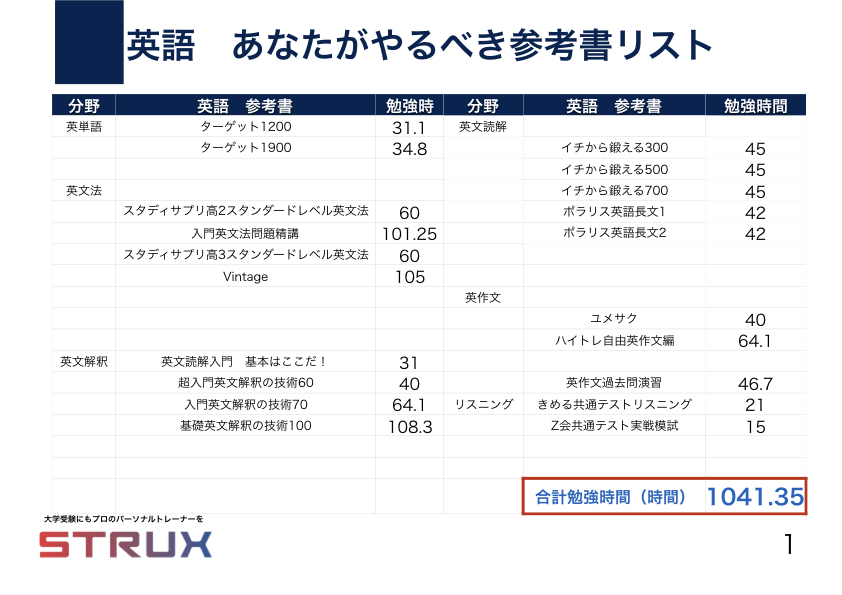

▼英語の勉強時間

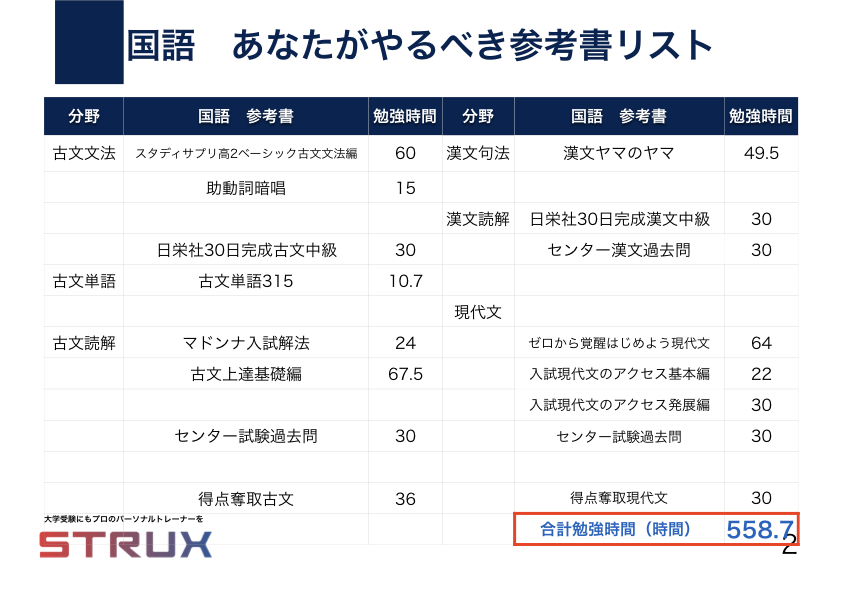

▼国語の勉強時間

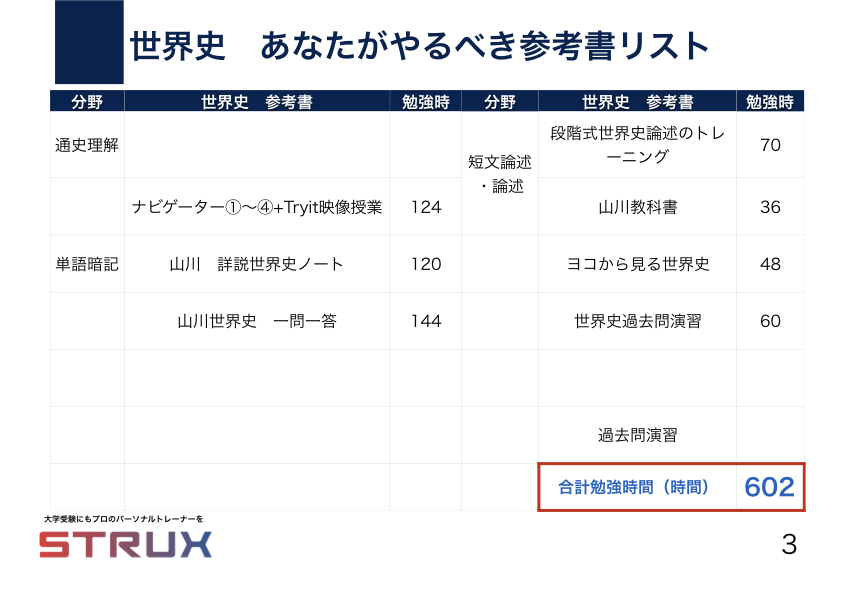

▼世界史の勉強時間

▼日本史の勉強時間

▼数学(文系)の勉強時間

▼数学(理系)の勉強時間

▼物理の勉強時間

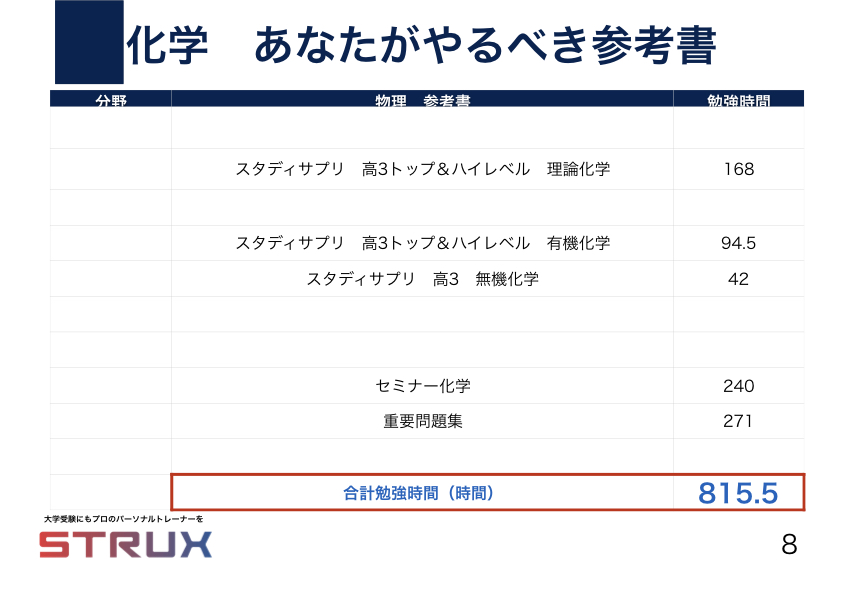

▼化学の勉強時間

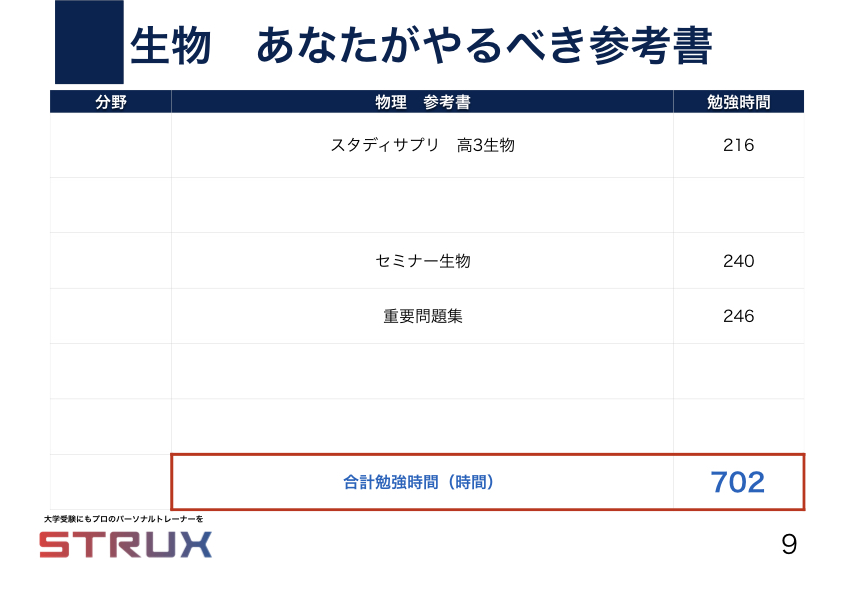

▼生物の勉強時間

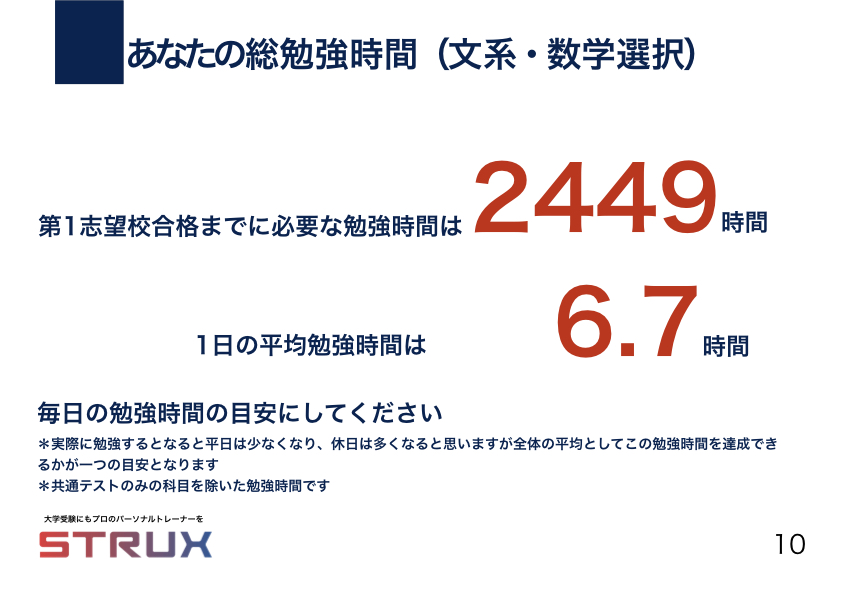

▼総勉強時間(文系・数学選択)

▼総勉強時間(理系)

それぞれの参考書に3周取り組んだ場合の目安時間で、実際は基礎の定着度合いや理解のスピードによって前後します。

1年間でこれらの参考書をやり切るとすると、1日あたり文系であれば6.7時間、理系であれば10.3時間の勉強が平均して必要です。3年生だけの勉強では間に合わないことがわかりますね。部活などをしているのであれば、高1から少しずつ勉強を進めておくのが賢明です。

北海道大学合格のための勉強法

文系理系ともに英語と数学を再優先に対策しましょう。 文系は2次の社会・数学の演習などに時間をかけるために高2のうちには数学Bまで基礎を固めきるべきです。理系の場合は数3を固めるためにももっと前倒しで進める必要があります。

北海道大学・英語の対策

長文3題と会話文1題が出題される形が基本です。長文問題の中に和訳、英作文が含まれるなど問題形式が多様です。英作文は空所補充型と自由英作文型の両方が出題されるため、重ねて対策して得点源にしましょう。 設問がほとんど記述式なので正確に長文が読めていないと答えられないようになっています。早い段階で文法・単語を固め、長文・英作文の練習に早くから移るようにしましょう。

北海道大学の英語傾向対策は「長文読解」がキモ!様々な設問に対応しよう

北海道大学・国語

現代文2問と古文・漢文が1問ずつ出題されます。オーソドックスな記述式問題ですが、現代文は難解なので「正確な読み取り能力」が必要とされます。センター試験の過去問や他大学の過去問などで訓練していきましょう。 現代文は演習量と点数が比例しづらいので古文・漢文などの「確実に伸ばせる」科目を優先しましょう。

北海道大学 国語の対策

北海道大学・数学

文系は記述問題が4題、理系は記述問題が5題出題されます。 1A2B(3)のどの分野からも出題されますが、苦手になりやすいABはある程度高い配点で出題される傾向にあります。北大文系数学は文系数学の中では難しいと言われています。最低でも2完で残りを部分点で回収することを目標にしましょう。3完を目指せるとなおよいです。 理系数学の難易度は標準的ですが高得点が要求されるため、理系の場合は3完2半を目指しましょう。過去問と似た解き方のものが出題される傾向にあるため、過去問演習は欠かせません。 早くに基礎を固めきった上で、高3では入試演習を中心に演習を始めましょう。

北海道大学 文系数学の対策

北海道大学 理系数学の対策

北海道大学・社会の対策

総合入試「文系」と文学部は社会受験が可能です。世界史、日本史、地理の3科目から選択可能です。 単語を答える問題も多いですが、それだけではなく論述問題も課されます。世界史は大問は3問で、100文字程度で論述する問題が10~15問出題される傾向です。日本史は大問が4問で11~12問が論述問題です。事実をきちんと説明できればそこまで苦戦はしませんが、早くに歴史の流れを押さえきっておくのは必須です。 また、地理では自然地理・人文地理・地誌の各分野からバランスよく出題されます。地理も同様に確かな記述力が必要とされるので演習を積んでおきましょう。 あくまで英語が再優先なので社会は早くからやる必要はないですが、余裕があれば高2の夏くらいには予習をスタートさせたいところです。

北海道大学 世界史の対策

北海道大学 日本史の対策

北海道大学 地理の対策

北海道大学・理科の対策

物理の出題は例年3題で、いずれも穴埋め問題です。力学と電磁気学に加えて熱力学または光と波から出題されています。バランスよく勉強しておき、どの分野が出ても対応できるようにしましょう。

化学は穴埋め問題で解答量が多いため、速い処理能力が求められます。また、難易度は高くないものの全範囲から出題されるため、バランスよく学習しておくことが必要です。

生物は基礎的な問題が多いのが特徴で、確実に得点できるような基礎学力を養うことが必要です。実験に関する問題が出題されることもあるので、注意して対策しておきましょう。

理科は学校のペースだけだと終わらないことが多いため、必ず高3の夏前までに予習をする形で全範囲終わらせるようにしましょう。

北海道大学 物理の対策

北海道大学 化学の対策

北海道大学 生物の対策

北海道大学・化学の対策

化学も3問構成。年によって複雑な構造式や煩雑な計算、そうでない年であっても理解していないと解けない論述問題が出題されることが多く、確実に取るべき問題の見極めが重要になります。そのためにはとにかく演習をこなして基本的な計算はスムーズにできるようになることが最低条件で、さらに「化学の新研究」などで構造のパターンや式の条件などを事象ベースで理解しておく必要があります。

東京大学 化学の対策

北海道大学・生物の対策

北海道大学の生物は3問構成で、幅広く出題されます。基本的な知識理解の単語単答問題や記号問題はもちろん、2,3行(60〜90字)程度の論述問題が複数出題されるため、過去問で北大特化の対策を比較的早期に行っておく必要があります。暗記よりもむしろ問題を見て実験が問うている事象を読み取ることが重要になるため、「重要問題集」や「思考力問題精講」「実戦生物 実験・考察問題集」などで様々なパターンにあたっておく必要はあります。どの実験も問うている事項は教科書レベルなので、一つ一つ見極める力をこれらの問題集や過去問でつけておきましょう。

東京大学 生物の対策

北海道大学・地学の対策

地学で受験をする人はそもそも少ないのですが、もし仮に地学で対策をする場合、教科書はもちろん基本的には過去問しか研究材料がないと考えるべきです。問われる事象は教科書に載っているものしか出題されませんが、ほとんどが計算と考察が必要な問題のため、非常に解答に時間がかかります。解ける問題を適切に見極める力、短時間で正確に計算する力を過去問を通して身につけるべきです。

北海道大学の受験相談事例集

北海道大学の試験・出願・配点情報

一般試験の方式として「総合入試」と「学部別入試」の2種類があることが特徴です。総合入試では所属学部が1年終了時に決定されます。文系の学部は全て「文系」という枠で募集され、理系は数学重点、物理重点、化学重点、生物重点、総合科学の5つの選抜群で募集されます。

学部別入試は文系の文学部、法学部、教育学部、経済学部と理系の医学部・歯学部・獣医学部・水産学部で実施されています。前期では農学部、工学部、理学部、薬学部で学部別入試が行なわれないことに注意してください。農・工・理・薬志望の人は基本的には総合入試で入らないといけなくなります。

北大の入試・出願について

| 一般入試 | |

|---|---|

| 期日 | 2月25日(医学部医学科と歯学部のみ26日にも実施) |

| 共通テスト | 必要 |

| 得点比率 | 300:450(医学部医学科と歯学部を除く) | 出願時期 | 1月(共通テスト後) |

| 2段階選抜 | あり |

| 科目 | 学部により異なる |

2段階選抜は全ての試験方式と学部で行なわれる可能性があり、総合入試と学部別入試の文系学部で4倍、学部別入試の理系学部で3.5~6倍の倍率を超えた時に実施されます。

試験科目は主に文系が「数学+外国語+国語」、理系が「数学+外国語+理科」です。総合入試の文系や文学部では地理歴史が選択可能だったり、理系の理科科目の必須指定があったりなど細かい内容が異なるので各自募集要項で確認しましょう。

「共通テスト:個別試験」の得点比率は医学部医学科と歯学部を除いて全ての学部で「300:450」です。学部ごとに科目の配点は異なるので、得点率の戦略を立てる際には自分の志望する学部の配点を確認しておきましょう。 医学部医学科と歯学部75点分の面接が課されるため個別試験の割合が増加し、共通テスト:個別試験=300:525となります。なお、面接は2日目に実施されます。

北海道大学の配点・科目(文系)

文系が受験可能な学部は総合入試の「文系」と学部別入試の文学部、教育学部、法学部、経済学部です。配点や共通テストの圧縮率などに大きな違いはありませんが、総合入試の「文系」と文学部では数学の代わりに地理歴史が選択可能です。

| 配点・科目【文系】 | |

|---|---|

| 共通テスト | 900点→300点 |

| 英語 | 150点 |

| 数学or社会 | 150点 |

| 国語 | 150点 |

共通テストは国語・数学・外国語が0.3倍、理科・社会が0.4倍に圧縮され、国語・数学・外国語が200→60点、社会2科目・理科が100→40点で計300点になります。 個別試験では「数学(または地歴公民)」「外国語」「国語」がすべて150点ずつで計450点の配点です。

北海道大学の目標点数(文系)

| 合格最低ライン目安 |

|---|

| 350点(科類により異なる) |

| パターン1:総合入試文系 |

|---|

| 共通テスト:750点→250点 |

| 英語:120/150点点 |

| 数学or社会:110/150点 |

| 国語:100/150点 |

| 合計:580点 |

| パターン2:経済学部学部別試験 |

|---|

| 共通テスト:750点→250点 |

| 英語:110/150点 |

| 数学or社会:90/150点 |

| 国語:100/150点 |

| 合計:550点 |

例年、総合入試の文系の合格最低点は68〜72%(510~540点)で推移しています。余裕をもって75~78%、点数的には最低点+30点を目指しておきましょう。数学選択であれば多少低くなっても問題ありません。 2022年度共通テストの平均点は677.04点で例年と比べたら低かったのですが、2021年度・2020年度のセンター試験の平均点はそれぞれ718.37点、727.30点です。共通テストは8割以上を最低限の目標にしましょう。

共通テストでだいたい240〜50点を取ると考えれば、基本的にはどの科目も100点以上を狙っておく必要があります。各々の得意不得意を考慮して、得意科目では120点近くを狙って、目標設定に余裕を持たせましょう。国語は点が取りづらいため低めに設定しています。 数学が苦手であれば個別試験を社会にした上で、社会・英語をその分きちんと高得点に達するように調整する必要があります。逆に数学が得意であれば個別試験で満点近くを狙えると国語などで多少失敗しても乗り切れるでしょう。

例年、経済学部の合格最低点は66〜68%(495~510点)で推移しています。余裕をもって70~72%、点数的には最低点+30点を目指しておきましょう。 経済学部の個別試験では、どの科目も100点を目安にすることになります。数学が高得点で安定しづらい人は英語に力を入れて点数を安定させましょう。 2021年度共通テストの平均点は655.21点で、2020年度・2019年度のセンター試験の平均点はそれぞれ716.35点、711.95点です。年によってばらつきはありますが、共通テストは8割以上を最低限の目標にしておきましょう。

| 模試一覧 | |

|---|---|

| 5月 | 第1回駿台atama+共通テスト模試 |

| 6月 | 東進第1回北大本番レベル模試 |

| 7月 | 第2回駿台atama+共通テスト模試 |

| 8月 | 河合第2回全統共通テスト模試 |

| 9月 | 第1回駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試 |

| 10月 | 第3回駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試 東進第2回北大本番レベル模試 |

| 11月 | 河合全統プレ共通テスト 河合北大入試オープン 駿台北大入試実戦模試 代ゼミ北大入試プレ |

6月に東進、11月に河合と駿台、代ゼミで冠模試が実施されます。冠模試は自分の実力を確かめる上で重要なので、積極的に受験しましょう。 北海道大学は全ての学部で2段階選抜が実施される可能性があるので共通テストの対策も気が抜けません。入試1年前の「共通テスト同日試験」を受験できるとイメージが掴めます。余力があれば、駿台や河合で実施している共通テスト系模試を定期的に受け、本番には8~9割以上得点できる状態を目指して勉強していきましょう。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| 共通テスト利用:MARCHなど |

| 後期試験:弘前大、岩手大など |

| 志望校変更:弘前大、岩手大など |

併願校を決めるときはMARCHレベルを最上位にして、そこからレベルを下げて考えていきましょう。明治などを4科目以上の共通テスト利用で合格できると順調に受験を進められます。 北海道で私大を探すとなると選択肢が少ないため、国公立のみに絞って挑むという方針もあります。この戦略はあまりお勧めしませんが、そうする場合は後期試験や志望校の変更は慎重に検討しましょう。

志望校を変える場合は、共通テストの結果を見てからにしましょう。600点台中盤以降なら勝負できないことはないですが、共通テストで500点台、とかであればほぼ志望校変更が必要です。

後期の受験校を決めるとき、どうしても北大に入りたいという場合は後期も北大を受ける手もあります。しかし前期よりも難易度が上がるので、多くの場合は他の大学の後期試験を受験することになります。北海道内の公立大や東北の弘前大、岩手大など周辺の国公立大学を視野に入れましょう。

北海道大学の配点・科目(理系)

理系が受験可能な学部は総合入試の5つの選抜群と学部別入試の医学部、歯学部、獣医学部、水産学部です。総合入試の選抜群ごとに教科の配点の偏りがあったり、医学部と歯学部には面接が必要だったりしますが、配点などに大きな違いはありません。この章で詳しく見ていきましょう。

| 配点・科目【理系】 | |

|---|---|

| 共通テスト | 900点→300点 |

| 英語 | 150点 |

| 数学 | 150点 |

| 理科 | 150点 |

共通テストは数学・外国語・理科が0.3倍、国語・社会が0.4倍に圧縮され、計300点になります。 個別試験では基本的には「数学」「外国語」「理科」がすべて150点ずつで計450点の配点です。総合入試の場合、どの教科が重視される入試方式かによって配点が変わります。「総合科学選抜群」では150点ずつですが、「数学重点選抜群」では理科の50点分が数学に移ります。「物理・化学・生物重点選抜群」では理科150点分のうち重点科目が100点分、選択が50点になります。

北海道大学の目標点数(理系)

| 合格最低ライン目安 |

|---|

| 550点 |

| パターン1:総合入試理系総合科学選抜群 |

|---|

| 共通テスト:765点→250点 |

| 英語:100/150点 |

| 数学:100/150点 |

| 理科:100/150点 |

| 合計:550点 |

総合入試理系の合格最低点は65%付近を推移しています。2022年度の共通テストの平均点は 675.35点となり、文系と例年よりも点数が低かったのですが2021年度と2020年のセンター試験でも740点前後(約82%)となっています。共通テストは85%を目標にしましょう。

共通テストで80〜85%をとる場合、個別試験は各科目100点を目安に狙っておくことになります。数学や理科が得意という場合は傾斜配点のある群で出願してもよいでしょう。。

| 模試一覧 | |

|---|---|

| 5月 | 第1回駿台atama+共通テスト模試 |

| 6月 | 東進第1回北大本番レベル模試 |

| 7月 | 第2回駿台atama+共通テスト模試 |

| 8月 | 河合第2回全統共通テスト模試 |

| 9月 | 第1回駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試 |

| 10月 | 第3回駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試 東進第2回北大本番レベル模試 |

| 11月 | 河合全統プレ共通テスト 河合北大入試オープン 駿台北大入試実戦模試 代ゼミ北大入試プレ |

| 12月 | 駿台atama+プレ共通テスト模試 |

6月に東進、11月に河合と駿台、代ゼミで冠模試が実施されます。冠模試は自分の実力を確かめる上で重要なので、積極的に受験しましょう。 北海道大学は全ての学部で2段階選抜が実施される可能性があるので共通テストの対策も気が抜けません。入試1年前の「共通テスト同日試験」を受験できるとイメージが掴めます。余力があれば、駿台や河合で実施している共通テスト系模試を定期的に受け、本番には8~9割以上得点できる状態を目指して勉強していきましょう。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| 共通テスト利用:MARCHなど |

| 後期試験:弘前大、岩手大など |

| 志望校変更:弘前大、岩手大など |

併願校を決めるときはMARCHレベルを最上位にして、そのレベルから下げて考えていきましょう。明治などを4科目以上の共通テスト利用で合格できると順調に受験を進められます。北海道で私大を探すとなると選択肢が少ないため、国公立のみに絞って挑むという方針もあります。この戦略はあまりお勧めしませんが、そうする場合は後期試験や志望校の変更は慎重に検討しましょう。

志望校を変える場合は、共通テストの結果を見てからにしましょう。600点台中盤以降なら勝負できないことはないですが、共通テストで500点台、とかであればほぼ志望校変更が必要です。

後期の受験校を決めるとき、どうしても北大に入りたいという場合は後期も北大を受ける手もあります。しかし前期よりも難易度が上がるので、多くの場合は他の大学の後期試験を受験することになります。北海道内の公立大や東北の弘前大、岩手大など周辺の国公立大学を視野に入れましょう。

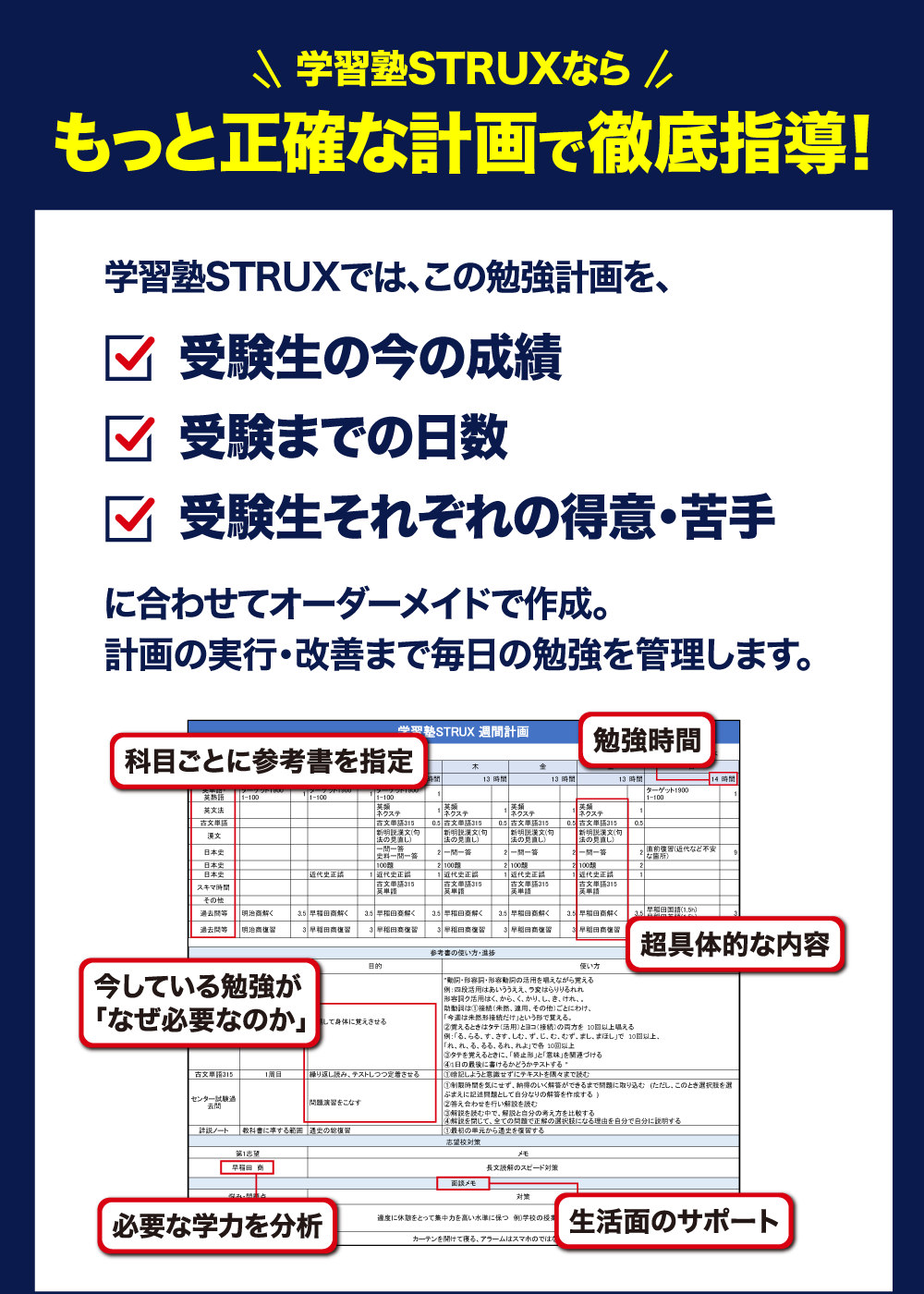

北海道大学に合格できる!

STRUXのオーダーメイド計画で

不安なく受験勉強に取り組もう

「ネットで勉強法を調べているけど、いまいちしっくりこない…」

「調べた勉強法で取り組んでいるけど、レベルが合っているか不安…」

そんな悩みを抱えていませんか?

この勉強法サイト「ストマガ」を監修している学習塾STRUXでは、東大・早稲田を中心とした講師陣が「あなたにあった」計画を作成します。

受験から逆算した年間計画をもとに毎日の勉強計画を作成し、「毎日の勉強で悩まない」個別指導塾です。

勉強計画はゴールだけ決まっていても立てられません。志望校への勉強法がわかったら、「自分はどのレベルから始めるか?」を決める必要があります。

学習塾STRUXでは、この「現状の学力」を分析し、志望校に必要な学力との差から年間計画を作成。

計画が遅れてしまっても、必ず毎月修正して、その時期その時期で最適な計画にします。

だから、安心して「あとは勉強するだけ」にできます。

まずは無料体験を受けてみてください!

無料体験では、この記事でも紹介した

□ 年間計画

□ 参考書リスト

に加え、学習塾STRUXで実際に作成している

□ 週間計画

のサンプルもお渡しします。

実際に現状の勉強状況や模試などから現状の学力を判断し、志望校との差を出して計画を作成するので、「これさえ見れば勉強をすぐにスタートできる!」という内容になっています。

もちろん、持っている参考書や学校教材を盛り込むことも可能です。完全無料で、オンラインでも受講可能!

全国からのご参加、お待ちしています!

STRUXってどんな塾?