リスニングは1度高得点を取れるようになればかなり安定して満点に近い得点を取れる分野ですが、英語の勉強の中ではかなり発展的な内容でもあります。

そのため必要な学力レベルまでたどり着かず、「自信を持って答えられる問題がほとんどない状態」で受験を迎えてしまうことになりやすい分野です。

「勉強してみたけど、全然伸びない」とか「高得点を取れるようになりたいけど、どのように学習を進めればいいのか分からない」という人も多いのではないでしょうか。

この記事では、初心者レベルから始めて、難関大学レベルのリスニング力をつけるための勉強法をまとめました。しっかり読みこんで「どんな大学でも通じる」リスニング力をつけましょう。

勉強してもリスニングができないのは勉強法を間違っているから

英語のリスニングは間違った勉強をしているせいで、勉強しても成績が上がらないということがよくあります。

これまでに次のように勉強をしてきていませんか?

- 単語を覚えるときに発音は覚えていない

- 読解の学習をする前にリスニングの勉強をしている

- 集中せずに英語音源を聞き流している

リスニングの学習をするにあたって、発音が大事なのはイメージしやすいと思いますが、「発音は一旦放置して単語を覚えてきた」という人も多いのではないでしょうか?

また読解の練習をして、英語を英語の語順で前から読めるようにならないと、リスニングの内容を理解することはできません。

リスニングでは、1度流れた音声を自由にふり返って聞き返すことはできないからですね。

さらに、とりあえずスキマ時間などに「ながら聞き」で勉強している、という人もいるはず。

ながら聞きが完全に無意味というわけではないですが、集中して問題を解く練習をする方が圧倒的に短時間で実力を伸ばすことができます。

このように間違った勉強法で勉強していると、せっかく勉強時間を確保してもリスニング力を伸ばすことは難しいので、以下で解説する正しい手順で勉強していくようにしましょう!

英語リスニングの正しい勉強法

ここからは実力の伸びる正しい勉強法を解説していきます!

具体的な手順は次の通りです。

- ステップ1

- 語彙・文法・英文解釈を学ぶ

- ステップ2

- 読解演習で英文を前から語順通りに読めるようになる

- ステップ3

- リスニング用の参考書で実践演習をする

まずは読解演習をするための基本として語彙・文法・英文解釈を学ぶ必要があります。

これらを勉強しないと、読解の演習に時間がかかってしまうので、勉強の順序には要注意です。

語彙・文法・英文解釈の詳しい勉強法は以下の3つの記事を参考にしてください!

読解演習では英文を前から語順通りに読めるようになるのが重要。

音源も使って音読をくり返すことで、返り読みすることなく語順通りに読めるようになっていきますが、これができるようにならないとリスニングができるようにはなりません。

逆に語順通りに読めれば、リスニングはかなり聞けるようになってきます。

長文読解の詳しい勉強法はこちらの記事を参考に!

ある程度聞き取れる状態になったら最後にリスニング用の参考書で実践演習をしていきましょう。

リスニングの勉強法とおすすめの参考書を具体的に見ていきましょう!

リスニングの勉強におすすめの参考書と使い方

それではリスニングの実践的な演習をする段階まで勉強が進んだ方向けに、おすすめの参考書と使い方を解説していきましょう!

ここでは「共通テストレベル」と「個別試験レベル」の2つに分けて紹介します!

共通テスト英語リスニングのおすすめ参考書と使い方

共通テストレベルであれば、「読解演習用の教材をしっかり音読する」+「共通テストの過去問形式で演習をくり返す」の2つができるだけでもかなり高得点を狙えるようになりますが、それだけでは不安という人は以下の参考書2冊で勉強するといいでしょう。

『キムタツの大学入試英語リスニング 合格の法則【基礎編】 』では共通テストに頻出の対話文問題の様々なパターンを収録しています。

一方で『キムタツの大学入試英語リスニング 合格の法則【実践編】』ではモノローグ(1人語り)問題の様々なパターンを収録しています。

いずれも、解説がしっかりしているので独学でも使用しやすいでしょう。

勉強の手順は次の通りです。

- ステップ1

- 問題を通しで解く

- ステップ2

- 解答・解説を全て読む

- ステップ3

- 知らない単語を辞書で調べる

- ステップ4

- スクリプトを見ながら音源に合わせて音読する

- ステップ5

- (2周目以降)シャドーイングやディクテーションをする

まずは問題を通しで解きます。

易しい参考書を使っているうちはそれほど気にすることではありませんが、問題が長くなってくると「問題の途中で分からなくなる」ということがよくおこります。

途中で分からなくなっても、そこで音源を止めないのが重要です。

途中で分からなくなっても、粘って挽回する練習をしておかないと、本番でも同じことが起きたときに対応できなくなるからです。

解き終えたらしっかり解答や解説を全て読み、スクリプトを理解しましょう。

知らない単語や熟語は辞書で調べてその場で覚えるといいですね。

そこまで終えたら、音源に合わせてスクリプトを見ながら音読をくり返しましょう。

音源と同じような発音、アクセントで音読しながら、文章の意味も理解できるようになるまでくり返してください。

2周目以降はシャドーイングやディクテーションにも手をつけるといいですね。

シャドーイングやディクテーションの詳しいことは後で解説します。

また共通テストのリスニング対策では、過去問や予想問題集を使うのがおすすめです。

こちらで詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください!

個別試験リスニングのおすすめ参考書と使い方

個別試験でリスニングのある東大や、東京外大などの難関大を目指す場合は、難易度の高い参考書にもチャレンジして実力をつける必要があります。

『新 キムタツの東大英語リスニング』などを利用するといいでしょう。

東大志望の受験生向けの参考書ではありますが、他に大学受験生向けで適切な難易度の参考書が多くないので、全受験生におすすめの参考書です。

解説はかなり詳しいので使いやすいでしょう。

勉強法は上述した手順と同じです。

- ステップ1

- 問題を通しで解く

- ステップ2

- 解答・解説を全て読む

- ステップ3

- 知らない単語を辞書で調べる

- ステップ4

- スクリプトを見ながら音源に合わせて音読する

- ステップ5

- (2周目以降)シャドーイングやディクテーションをする

このレベルの問題演習になると特に問題を通しで解くことが重要になります。

また構造が難しい英文もときどき出てくるので、スクリプトの和訳を参考に英文をしっかり理解しましょう。

知らない単語は必ず辞書で調べて発音までしっかり覚えていくことで、徐々に聞き取れる語彙が増えていきます。

構造と意味を理解しながら音読をくり返すことで、問題になっているスクリプトをマスターしてください!

シャドーイングやディクテーションは1周目からガッツリ取り組むと、少しハードすぎることが多いので、2周目以降などに取り組めるといいですね!

シャドーイングとは?ディクテーションとは?

リスニングの勉強としてかなり効果が高いけど、負担が大きいのがシャドーイングやディクテーションです。

- シャドーイング

- 英文スクリプトを見ずに音源を流し、音源に少し遅れて音源のマネをして読むこと。

- ディクテーション

- 英文スクリプトを見ずに音源を流し、英文を書きとること。

実際にしっかり行うのはかなり難しいので、参考書の2周目であったり、受験までにかなり時間がある場合であったりなど、余裕のある状態で取り組むようにしましょう。

シャドーイングを行う際のポイントは次の3つです。

- 実力がつくまでは意味も構造も分かった文章で行うこと

- 意味と構造が理解しながら発音すること

- できるだけ音源の発音に合わせること

実力がつくまでは、問題を解いて解説もしっかり確認した文章で行うようにしましょう。

ただの口真似になってしまっては全く意味がないので、意味と構造を理解しながら練習することが重要です。

またできるだけ音源の発音に合わせるようにしてください。

例えば、

But it has serious problems.(しかしそれには深刻な問題がある。)

を日本語のカタカナっぽく発音したら、

と読めますが、ネイティブはそのようには発音しません。「But it」の部分は「バリット」のように聞こえますし、「serious」の部分は「シーゥリアス」のように聞こえるはず。

自分が発音できるものを聞きとることはできるので、音源のように発音して聞き取れる文章を増やしていきましょう。

シャドーイングのコツに関しては、以下の動画でも解説しています。

ディクテーションを行う際のポイントは次の2つです。

- 実力がつくまでは意味も構造も分かった文章で行うこと

- 徐々に1再生の長さを長くすること

1つ目のポイントはシャドーイングと同じです。実力がつくまでは、意味も構造も分かった文章で行うのが良いでしょう。

ただし、音読をくり返して完全に暗唱してしまったような文章だと練習には向かないので、忘れたころ(2周目など)に取り掛かると良いですね。

ディクテーションは「一定の長さの英文を覚えながら聞いて」「再生を止めて」「覚えているうちに英文を書いて」「また再生して」というサイクルをくり返します。

その際、徐々に1再生あたりの英文量を長くしていくのがおすすめです。

最初は5語程度のディクテーションすら難しいと思いますが、できるようになってきたら「1文ごとに止める」「2文ごとに止める」と徐々に長くしていくといいでしょう。

2文1再生でディクテーションができるようになれば、あとは語彙力さえつけば、どのレベルの問題でも解けるようになっているはずです。

入試本番で高得点を取るには?リスニングの解き方・コツ

次は入試本番で高得点を取るための解き方やコツを紹介していきます。

共通テストや個別試験の過去問演習をする際にぜひ参考にしてください!

英語の試験でリスニングが始まる前にやるべきこと

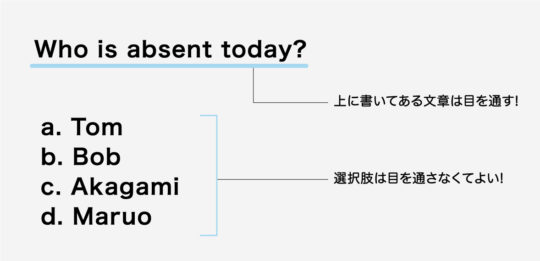

「リスニングが始まる前に問題文に目を通しておこう」、このようなフレーズは皆さん聞いたことがあるのではないでしょうか。

でも

という疑問が残りますよね? 今回はそんな疑問を踏まえつつ、解説をしていきたいと思います。

問題文に目を通す目的は「問われる内容を把握すること」

そもそもなぜ、問題文に目を通す必要があるのでしょう?

それは「問われる内容を把握することで、リスニングで注意して聞くべき内容を事前に予想できる」からです。

どんなに英語ができるネイティブでも、長いリスニングを全て暗記することはできません。

私たち日本語のネイティブだって、1分近く日本語を聞いていたら、忘れてしまうこともありますよね?

英語であればなおさらです。解答するのに必要な情報を注意して聞き、それを忘れないようにするために「問題文に事前に目を通しておく」のです。

問題文をどれだけ詳しく読む必要があるのか

これを踏まえると、「必要な情報が予想できるくらいに(詳しく)読む」ことが大切です。

もっと具体的に言うと、問題文にはすべて目を通し、内容を理解しておく必要があります。その一方で、選択肢については内容を理解する必要がありません。

この例だと問題文の“Who is absent today?”を事前に読み、「誰が休みなのか」を集中して聞いて覚えておけば良いということになります。

選択肢まで細かく覚えておかなくても大丈夫そうですね。

問題文を読むのにどれくらいの時間を取るか

リスニングがリーディングも含む英語の試験時間中に行われ、いつからリスニング問題に目を通すか悩む皆さんも多いと思います。

そんな場合にどう対応するか、ここでは大まかな目安を示しておきます。

もちろん、リスニングの配点などによりますが、基本的には問題文全体に目を通せるだけの時間を取る、そして読み終わったころにリスニングが始まるのがベストというのが答えになります。

ですので、英文を早く読める人はスタートのタイミングが遅くても大丈夫ですし、逆に長い時間がかかるという人は早めにリスニングの問題に目を通し始めましょう。

英語のリスニング試験におけるメモの取り方

ここまではリスニングが始まる前のテクニックについてでしたが、ここからはリスニングが実際に流れている間のテクニックについて説明しています。

「リスニング中はメモを取ろう」という話は皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。ですが「どこまでメモをすればよいの?」という疑問は多くの皆さんが抱く疑問だと思います。

メモを取る目的は「解答に必要な内容を忘れないようにすること」

メモを取る目的は解答に必要な情報を忘れないようにすることです。

上でも触れたとおり私たちがリスニングで流れた内容すべてを暗記しておくことはほぼ不可能。

なので、解答に必要そうな箇所についてはメモを取っておくことで、解答のヒントになる部分を忘れないようにするのです。

どれだけ詳しくメモをする必要があるのか

具体的には次の2つの項目についてメモを取っていくようにしてください!

- 解答に必要な情報

- 自分が忘れそうな情報

先ほど説明した通り、問題文に事前に目を通すことで解答に必要な情報は予想することができるはず。そこに関係がありそうな箇所についてはメモを取るようにしましょう。

また具体的な「名前」「年度・日付・時間」「個数」「地名」などは日常的に日本語でメモをするときにも、残している情報だと思います。

「~さんと遊ぶ約束をしている」ということは忘れなくても「何日の、何時に、どこで、集合」などという情報はメモしておかないと忘れやすいですよね。

忘れそうな内容(日常的にメモをしている内容)はリスニングの問題でもメモを残すようにしましょう。

逆に言えば、それ以外のところはメモをしない方がよいことも多いです。

メモをしている時間に流れている英文を聞き逃す可能性が高いからです。

英語リスニング試験本番を想定した練習の取り組み方

「事前の問題読み」と「メモの取り方」以外で、リスニング試験の本番を想定して練習段階で注意すべきことがまだ2点残っています。

それが次の通りです。

- リスニング音声の速さ

- 会場内の騒音

1つ目は本番の試験のリスニングのスピードです。

一般的に教学社から出版されている赤本のリスニングの音声は本番より遅いと言われています。

実際には本番と同じ速度だとしても、緊張して速く感じる可能性もありますよね。

なので練習をする際には1.2倍速などで聞くなどの工夫をしておくと本番で得点が下がらずに済むでしょう。

2つ目は試験会場内の騒音です。

実際の試験会場では、周りの人の咳払いが激しかったり、音響設備が悪く聞き取りづらかったりすることが多く発生します。ですので皆さんははじめからそのような事態を想定し、当日に動揺しないようにトレーニングを積んでおくことが大切です。

例えば電車の中でリスニングをすることで、騒音の中でも集中してリスニングをすることができるようになります。

いつからリスニングの勉強を始める?

最後に「いつからリスニングの勉強を始めるべきか」について説明します!

「高3の夏休みにはスタートさせる」を1つの目安に思っておくといいでしょう。

それまでに単語、文法、解釈、読解の基本的な内容はマスターし、リスニングの勉強に手を付け始めてください。

上で説明した通り、長文の問題集を進めるときに習慣的に音読を続けていれば、リスニングの勉強にスムーズに入れるはずです。

まとめ

リスニングの勉強を始める前にまずは「単語」「文法」「解釈」「長文読解」の基本的な内容をマスターしましょう。

ただし、高3の夏休みまでにはリスニングの勉強を始めたい所です。英語全体の勉強のペースには注意してください。

リスニング用の参考書を進めるときは、必ず「通し」で解いて、丁寧に復習してください。

ディクテーションやシャドーイングも2周目以降に取り組むのがおすすめです。

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば英語の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る