- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴い、各大学の入試配点や出題範囲の変更が予定されています。順次更新していますが、一部古い情報が含まれている可能性もあるので、記事の更新日を必ずご確認ください。

東大の物理出題傾向

東大の物理は例年大問が3つで、力学と電磁気の大問はほぼ毎年出題されています。

第3問は熱力学、波動、原子のどれかが出題されることが多いです。

ちなみに2021年は

- 第1問 力学

- 第2問 電磁気

- 第3問 波動と原子の融合問題

が出題されました。

力学では相互に影響を及ぼしながら動く2物体の運動を扱った問題が良く出題されており、電磁気は力学と融合した問題が良く出題されます。

また、熱力学は状態方程式、熱力学第1法則、内部エネルギー、ボイル・シャルルの法則を用いる問題がほとんどで、原子は総合問題になっていることが多いです。

東大物理の各問題の特徴

大問構成はこのようになっています。

- 第1問 力学記述式設問

- 第2問 電磁気記述式設問

- 第3問 熱力学、波動または原子記述式設問

大問は3つで毎年変わらず、1題当たりの小問数は大体6~10問です。

ほとんど全ての小問に関して記述での解答が求められ、解くのに必要な運動方程式やその正答に至るまでの考え方を記述する必要があります。

また、現象を表すグラフを選ぶ問題や穴埋めの問題もよく出題されます。

東大の問題だからといって高校生には解けないような難問が出題されているというわけではなく、多くの設問は標準的なものです。

各大問の前半に典型的な設問が置かれ、後ろの設問になるにつれて思考力・応用力・洞察力を要するような難しい問題が増えてきます。

そのため合格点に達するためには各大問の前半の簡単な問題を落とさないことが何よりも大切になってきます。

東大物理の時間配分の例

東大の理科の試験時間は2科目合わせて150分です。

単純計算では物理には75分ほどかけることができますが、化学や生物と比べると物理は短時間で解ける問題が多いので、65分から70分ほどで解く人が多いはずです。

75分かける場合には、大問1つに対して最大25分しかかけられず、問題の難易度も考えると決して時間に余裕があるというわけではありません。

多くの人が全ての問題を解くのは難しい時間設定になっています。

そのため、問題全体の見通しを立てて後の大問の簡単な設問を落とさぬよう素早く解く能力が必要になってきます。

時間配分の例

| 00:00 | 第1問(20) |

| 00:25 | 第2問(20) |

| 00:50 | 第3問(20) |

| 01:15 | 見直し(15) |

大問ごとの難易度の差はあまりないためどの問題から解いても大丈夫です。

試験が始まったらまず問題全体を確認し、自分の得意な分野から解いていくのもよいでしょう。

東大物理で必要な学力レベル

東大の物理では、上で述べたように設問の多くが標準的な問題です。

ですが、設問の組み合わせ方や題材を扱う切り口が工夫されていたり、受験生が見慣れていないような設定の問題も出題されます。

そのため、応用的な思考力や素早く計算したり記述したりする処理能力を要します。

教科書レベルの基本は徹底的に抑えたうえで、物理の基本原理から応用まで考えられるような学力が求められていると言えるでしょう。

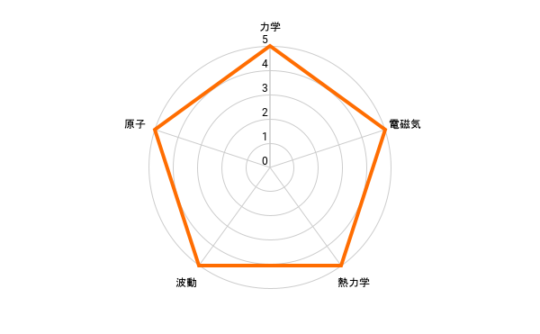

レーダーチャート

ここでは、学習塾STRUXが使用しているレーダーチャート分析をもとに、東大の物理に必要な参考書・レベルをチェックしていきます。

東大物理のレーダーチャートはこのようになります。

全体的に非常に高いレベルの問題が出題がされ、分野ごとによる難易度の違いはさほど見られません。

そのため、すべての分野を満遍なく勉強しておくことが大切です。

東大物理が解けるようになるためのレベル別勉強法

ここからは、東大の物理で合格点をとれるようになるための勉強内容をご紹介します。

「これから勉強を始める!」という人ははじめから進めてほしいですし、「ある程度基礎はできている!これから東大に特化していきたい!」という人は途中から読み進めてもOKです。

入試問題の定石を把握するための問題演習

東大の簡単な問題や共通テストレベルの問題を解けるようになるには、理解だけでなく理解したことを問題を解く際に実践できることが大前提です。

ここからは頻出の解法を固めていくことで、まずは入試問題を解くための「武器」を身につけていきます。

これらの参考書で物理の基礎力を身に着けていきましょう。

「リードα」「セミナー」などは適宜学校で配布されたもので似たようなものを使っても構いません。

学校で配布されない場合、中古のものの購入や市販の「エクセル物理」などを活用しましょう。

問題数が多くレベルも幅広いため、知識の定着にも入試レベルへの飛躍にも最適です。

「リードα」「セミナー」には難しい問題も含まれているため、物理の基礎を身に着けたいという目的で使用するのであれば基本問題だけをピックアップして使うというのもよいでしょう。

「リードα」「セミナー」「物理のエッセンス」は同じような難易度であり、物理の基礎力を身に着けるのにうってつけの教材です。

それらの内どれか1つでも終わったなら「良問の風」に移りましょう。

良問の風までしっかり身についているのであればかなり実力はついているはずです。

しっかりと解けるようになるまでに何周も繰り返し解き直し、解き方を定着させましょう。

これらを終わらせる時期としては3年生の夏休みの初めまでが理想ですので1つの目安にしてみてください。

次に進むポイント

- 「物理のエッセンス」の9割は理解して解くことができる

- 「良問の風」で8割の問題は解ける

- センター試験の過去問で80点くらいは取れる

東大入試レベルまで引き上げる!入試形式の問題で演習

定石問題は身についたので、あとは東大入試に向けて絞り込んでいくだけです。

入試問題は定石問題の組み合わせで出題されるため、実際の入試問題をどんどん演習していきます。

基本的な参考書をやり終えたら、東大の過去問や東大形式に似た問題で仕上げていきます。

特に特徴的な問題は過去問を解いてみないと解くコツが掴めないので、意識していきましょう。

「良問の風」を終えたら「名問の森」に移りましょう。

さらに時間に余裕があり、物理を得点源にしたいと思っている人は「難問題の系統とその解き方物理」もやってみるとよいでしょう。

- 過去問東大の物理

- 過去問赤本(5〜10年分)

東大の物理は公式の丸暗記で解けるような問題はほとんど出されず、物理の基本原則をいかに理解しそれを使うことができるかが問われている試験です。

一見すると文字式の計算問題が多いように思いますが、近似計算を利用したり数学的な処理能力を要求するような問題も含まれています。

また、グラフの意味を読み取る問題は公式や定石の丸暗記のような中途半端な理解では解けないため、東大ではグラフを描いたり選択したりするような設問も多く出題されています。

そのため普段の問題演習からグラフを積極的に描き、物理現象をとらえる練習をしておいたほうがいいでしょう。

また、答えが出せたときは「指定された文字以外の文字を使っていないか」、「単位は答えとして適切なものか」、「パラメーターを極端な値(0や無限大)にしてみて納得できるかどうか」などを確認するなどのケアレスミスを防ぐことも重要です。

いずれにせよ、基礎を固めたうえでたくさんの問題演習をすることが1番の近道ですので、過去問で問題演習をたくさん積むのが良いでしょう。

東大は10年分以上の過去問演習に取り組み、入試に臨む受験生も多いので、10年以上を1つの目安にしてみてください。

過去問演習をするときには、東大特有の罫線のみが引かれた解答用紙を意識した記述も練習すると良いでしょう。