- 2025年度入試から学習指導要領の変更に伴い、各大学の入試配点や出題範囲の変更が予定されています。順次更新していますが、一部古い情報が含まれている可能性もあるので、記事の更新日を必ずご確認ください。

日本のトップ・東京大学の日本史は、4つの大問すべてが論述というレベルの高い試験。そんな東大日本史だからこそ、きちんと傾向をつかんで必要な対策を絞っていくことが重要です。

この記事では、東京大学日本史の攻略に必要なすべての情報をレベルごとにお伝えしていきます。

東京大学・日本史の出題傾向

例年、東京大学の日本史は、大問4つで構成されています。大問1つにつき150字~210字の論述が求められます。一問一答形式の問題はなく、歴史の流れの把握、資料を読み込む力、論述力が問われます。教科書の読み込みや論述などの対策が必要です。

東京大学日本史の各問題の特徴

大問構成はこのようになっています。

- 第1問 論述問題(150~210字)

- 第2問 論述問題(150~210字)

- 第3問 論述問題(150~210字)

- 第4問 論述問題(150~210字)

例:第1問~第3問:論述問題

第1問は古代分野から、第2問は中世、第3問は近世から、それぞれ出題されます。与えられた400字前後の資料を読み解き、論述させる形式になっています。小問が2つある場合もありますが、トータルの解答文字数は毎年150~210字です。

問題を解くためには、大前提として「歴史の流れ」「出来事の背景や意図」を理解できている必要があります。その上で与えられた資料を読み解かせ、史料の内容に沿って論述させるという問題形式になっています。

資料の中には受験勉強の範囲では見たことも聞いたこともない人名や史料名がたくさん出てきます。しかし、教科書の範囲を超えた細かな知識を覚える必要はありません。東大が求めているのは、「与えられた資料をその場で読み解く力」です。

テーマについては文化史も含めて満遍なく出題されます。特に「為政者の人民支配の方法」「貨幣経済」「地方自治」「幕府と朝廷の関係」等はよく問われるテーマなので、しっかり教科書を読んで理解する必要があります。

第4問:論述問題

第4問は近現代の分野から出題されます。与えられた400字前後の資料を読み解き、論述させる形式になっています。小問が2つある場合もありますが、トータルの解答文字数は毎年150~210字です。

第4問についても出題範囲は幅広いですが、文化史の出題頻度は低いです。また、終戦以降の内容が問われたことは過去10年で1度もなく、明治時代から第二次世界大戦開戦前までが頻出範囲です。

東京大学日本史の時間配分の例

東大の地歴は2科目合計で150分なので、日本史に割ける時間は70分~75分です。

大問1~3は資料を読み解けば高得点が狙えますが、第4問は資料がほとんどないケースが多いです。このため、第4問は最後に回し、第1問~第3問に先に手を付けるのが得策です。

時間配分の例

| 00:00 | 第1問(18) |

| 00:18 | 第2問(18) |

| 00:36 | 第3問(18) |

| 00:54 | 第4問(18) |

第1問~第3問は、解きやすそうな問題から順に解答するようにしましょう。

学習塾STRUXではこれらの勉強計画を

□ 受験生の今の成績に合わせて

□ 受験までの日数に合わせて

□ 受験生それぞれの得意・苦手に合わせて

オーダーメイドで作成して、計画の実行・改善まで毎日の勉強を管理します。

東京大日本史で必要な学力レベル

東大日本史は、教科書レベルを超えた知識は必要ありません。しかし、逆に教科書レベルの知識は全て網羅している必要があります。また「710年といえば平城京」という一問一答形式の覚え方だけでは太刀打ちできません。「なぜ平城京をつくる必要があったのか、国内・国際的にどのような事情があったのか、結果はどうだったのか」というように、背景や理由などを論じる想定で勉強する必要があります。総じて、非常にレベルの高い試験と言えます。

レーダーチャート

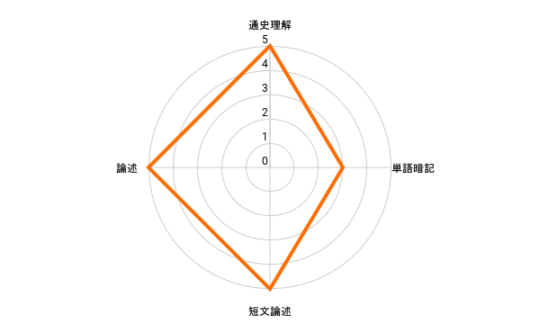

ここでは、学習塾STRUXが使用しているレーダーチャート分析をもとに、東大の日本史に必要な参考書・レベルをチェックしていきます。

東京大学のレーダーチャートはこのようになります。

東京大学の日本史のレーダーチャートはこのようになりました。単語暗記以外の分野において、高い完成度が求められています。

通史理解だけでなく、短文・長文いずれも論述できる力も求められています。

通史理解

通史理解はレベル5。歴史の流れや背景をしっかりと理解し、説明もできるようになっておく必要があります。

論述トレーニングに時間を取られるので、早い段階に完成させておきたいですね。

単語暗記

単語暗記はレベル3。教科書レベルの単語知識があれば問題ありません。2次試験では単語をピンポイントで答える問題は出題されませんが、共通テスト対策として勉強しておきましょう。

短文論述

短文論述は5。東大の2次試験では、60字の論述問題も出題されます。少ない字数でまとめられるようトレーニングする必要があります。

論述

論述は5。東大の2次試験では最長で210字の論述問題が出題されます。210字の中でポイントを逃さず、かつ分かりやすい文章を作成できるようにトレーニングしておく必要があります。

東京大学日本史が解けるようになるためのレベル別勉強法

ここからは、東京大学の日本史で合格点をとれるようになるための勉強内容をご紹介します。「これから勉強を始める!」という人ははじめから進めてほしいですし、ある程度基礎はできている!これから東京大学に特化していきたい!という人は途中から読み進めてもOKです。

日本史の基本、歴史の流れ=通史をなるべく早く身につけるカリキュラム

日本史が「苦手!」という場合は、まずその苦手を払拭するため、基礎の基礎レベルの問題集から取り組むべきです。以下のチェックリストに当てはまる場合は、まず1番基本的な問題集から取り組むようにしましょう。

- 教科書に載っている内容や学校の授業を正直ほとんど理解できていない

- 日本史がそもそも苦手

- 学校の授業を全然聞いていなくて、テストでも赤点ギリギリ

これらに1つでも当てはまる場合は、以下の参考書からスタートしましょう。

この参考書では、日本史が苦手な人向けに、通史を簡潔に説明しております。本格的な勉強は高校2年生の後半からのスタートでいいですが、スキマ時間に読んでおくと日本史に慣れ親しむことができます。

先程のチェックリストに当てはまらない場合は次のレベル、映像授業などを通した教科書レベルの内容理解と復習に進みましょう。

「スタディサプリ」などの映像授業を活用し、まずは歴史の大きな流れを掴めるようにしましょう。学校の授業の進度を確認しながら進めるのがポイントです。

また、初めから一問一答で演習すると単語の丸暗記になってしまいます。歴史の流れの復習も兼ねて単語を覚えるには、穴埋め形式の問題集がおすすめです。

次に進むポイント

下記のような状態になったら、次のステップに進みましょう。

- 日本史の苦手意識が少し薄れてきた

- 細かい単語は覚えていなくても、日本史の歴史の流れ全体や出来事はすべて把握できた

- 映像授業や学校の授業の内容はすべて理解できた

東京大入試の問題を解けるようになるためにレベルを上げていこう

東大入試や共通テストで高得点を獲るには、教科書を暗記・理解するだけでは不十分です。設問を読み、暗記した内容を解答用紙に記入できることが大前提です。ここからは頻出の解法を固めていくことで、まずは入試問題を解くための「武器」を身につけていきます。

- 単語暗記山川日本史一問一答

- 単語暗記実力をつける日本史100題

- 論述段階式論述トレーニング

- 論述考える日本史論述

センター試験の過去問は良問が多く、演習としても、通史理解としても利用できます。

- 単語暗記センター試験過去問

次に進むポイント

下記のレベルまで達したら、次の段階に進みましょう。

- 日本史に対する苦手意識がなくなった

- 通史を理解し、人に説明できるようになった

東大入試で合格点を取るための日本史の総仕上げ

いよいよ、東大の2次試験で高得点を獲るための仕上げ段階です。

定石問題の解法は身についたので、あとは東大入試に向けて絞り込んでいくだけ。入試は定石問題の組み合わせで出題されるので、既に入試問題を解く能力は身に付いているはずです。あとは実践慣れをする意味でも、実際の入試問題をどんどん演習していきます。

- 通史理解東進日本史資料一問一答

- 論述詳説日本史ガイドブック

基本的な参考書をやり終えたら、東大の過去問や東大の入試に似た問題形式で仕上げていきます。東大独自の形式の問題は、過去問を解いてみないとコツが掴めません。

- 論述東大日本史問題演習

- 過去問東京大の日本史27ヵ年

- 過去問赤本(5〜10年分)

過去問は最低でも直近10年は時間を測って取り組みましょう。「どの順番で各大問を解くのが自分にとってベストか」を把握できるようになります。11月にある東大模試以降の仕上げに使っていきましょう。また、「東大の日本史27ヵ年」の解説は大変優れており、各予備校講師たちから「名著」と評判です。通史理解や論述の方法も詳細に書いてあるので、お勧めです。