*紹介している教材にはプロモーションを含みます

千葉大学の理系数学入試の対策法|入試内容を徹底分析

千葉大学の理系数学入試の全体外観

千葉大学の理系数学は基本的に大問5題からなります。数学の様々な範囲から幅広く出題され、高得点を狙うにはまんべんなく対策しておく必要があります。また、多くの問題で小問がついているので、難しいものに関しては小問をどれだけ取れるかもポイントです。

特に数学Ⅲの範囲は対策に多くの時間をかけられないから注意しよう!

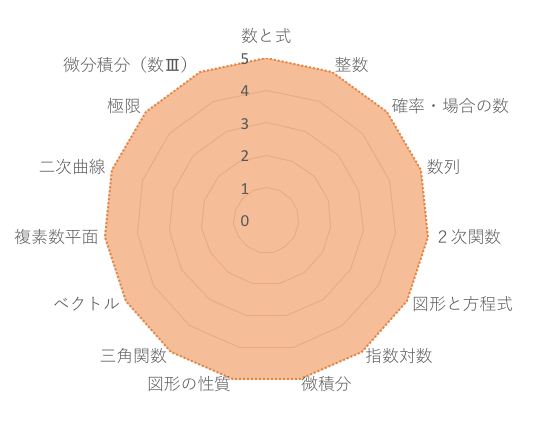

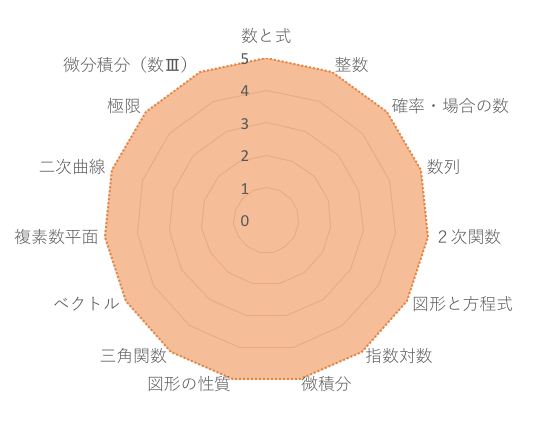

千葉大学の理系数学のレーダーチャート分析

解説

千葉大学の理系数学のレーダーチャートはこのようになりました。全体的に難易度の高い問題が出題されるので、早い時期からの対策が重要です。

また、の試験は基本的に幅広く出題されるので、まずは青チャートレベルまでを完璧にすることを強く意識しましょう。

その後の対策は確率や微積分などの頻出分野を最優先にし、図形や複素数などの分野についても順番に仕上げていきましょう。

千葉大学理系数学での頻出分野を解説!

微積分

まずひとつめの頻出分野は微積分です。理系数学においてはあらゆる大学で頻出分野となりますが、千葉大学でもそれは同じですね。

数学Ⅲの微積分は習ってから入試までに期間が短いですから、高校3年生の夏休みなどに集中的に進められると良いかと思います。また、ここで時間を取るためには、他の頻出分野に関しては高校2年生の間にどんどん進められると素晴らしいですね!

確かに数学Ⅲの微積とかは対策の時間なさそう……。他の分野を早めから固めるのね!

確率

一般的な確率の問題や、漸化式とセットになった問題が出題されますね。漸化式が絡むものは一見するとかなり難しいですが、解き方をしっかりと身につけてしまえば解ききれる問題が多いので、過去問演習などを通じて確率や確率漸化式の考え方を身につけてしまいましょう。

漸化式は考え方を身につけてしまえばけっこう楽に解けるね!

千葉大学の理系数学の対策法|具体的な勉強内容を分析

千葉大学の理系数学でやるべき参考書リスト

数学1A2Bカリキュラム

レベル0→1(高校授業レベル)

レベル1→2(基礎レベル)

レベル2→3(MARCHレベル)

レベル3→4(難関大レベル)

レベル4→5(最難関大レベル)

数学3カリキュラム

レベル0→3(MARCHレベル)

レベル3→4(難関大レベル)

レベル4→5(最難関大レベル)

対策の全体方針|千葉大学の理系数学

千葉大の理系数学は以上のように高いレベルが求められます。

理系の人は物理や化学について、高校3年生の夏以降にかなり対策していく必要があるので、数学については早めから対策していかなければいけません。特に数学ⅠAⅡBについては高校2年生の間に青チャートレベルまで完璧にしておくことで、その後の数学の実力も伸びやすくなっていきますよ!

数学は早めからの対策がポイントだ!高校1,2年生から着実に対策していこう!

【ストマガ読者限定】

10日間で大学受験の計画を立てる!

ストマガLINE集中講座

勉強法を読んで理解できたけど、結局どういうペースで勉強すればいいかわからない、という状態では不安になってしまいます。

こちらのLINE講座では

- 受験のプロがやっている計画作成方法を10日で配信

- 毎月のおすすめ勉強内容や合格のポイント定期配信

- 計画作成用ワークシートを限定配信

しています。

友だち追加

これさえ登録しておけば、自分にぴったりの計画を作成することが可能!受験についての情報、勉強の注意点もすべてわかるので、

ぜひ、受験当日までの勉強のペースメーカーとして活用してください。

ストマガを監修する学習塾STRUXとは?

学習塾STRUXは

毎日の勉強を「分析」「改善」し、

完全個別で「指導」する塾。

「計画を立ててもその通りに勉強できない」

「参考書の使い方を間違っている気がする」

「参考書の使い方を間違っている気がする」

そんな悩みを無料体験で解決しませんか?

を学習トレーナーが作成します!

無料体験の詳細はこちら!

保護者の方向け!公式メールマガジン

大学受験は複雑で、子どものために何から始めればいいのか、何をやってあげればいいのかわからない……

そんな方向けに、「とりあえずこれさえ読めば大学受験がすべてわかる!」というメール講座がスタート!毎日送られるメールを読むだけで、受験に向けて保護者がやるべきことがすべてわかります。

メール講座の詳細を見る

ストマガYouTubeチャンネルもチェック!

ストマガのYouTubeチャンネルでは、今日から役立つ効率的な勉強法や、受験に関する知識をわかりやすく配信中!大学の傾向分析や計画の立て方、各科目の勉強法だけでなく、ストマガで振れられない時期ごとの勉強法もチェック!

監修者|橋本拓磨

東京大学法学部を卒業。在学時から学習塾STRUXの立ち上げに関わり、教務主任として塾のカリキュラム開発を担当してきた。現在は塾長として学習塾STRUXの運営を行っている。勉強を頑張っている高校生に受験を通して成功体験を得て欲しいという思いから全国の高校生に勉強効率や勉強法などを届ける「ストマガ」の監修を務めている。

詳しいプロフィールはこちら

記事中の参考書や教材については編集部の基準でおすすめできるものを掲載していますが、リンクにはアフィリエイト広告を利用しています。また、各教材やサービスの「価格」「ページ数」などについては執筆時点での情報であり、今後変更となることがあります。また、今後絶版・改訂となる参考書もございますので、書店・Amazon・公式HP等をご確認ください。