難関私立大学の上智大学は知名度もあり、人気が高いです。THE世界大学ランキング日本版で国際性が90を取るなど、国際色が豊かなことが特徴です。ユニークな留学制度が設けられており、ASEANの7大学で授業を1学期間英語で学ぶ「Sophia AIMS Program(SAIMS)」や様々な国でボランティアやグループワークなどを行う「実践型プログラム」など貴重な体験ができます。

2025年度入学入試から、学習指導要領の変更により、一部大学で配点・科目の変更などが予定されています。順次記事を更新しておりますが、この記事は変更前のものとなりますので、配点等は必ず大学公式HPを参照してください。

上智大学に合格できる!

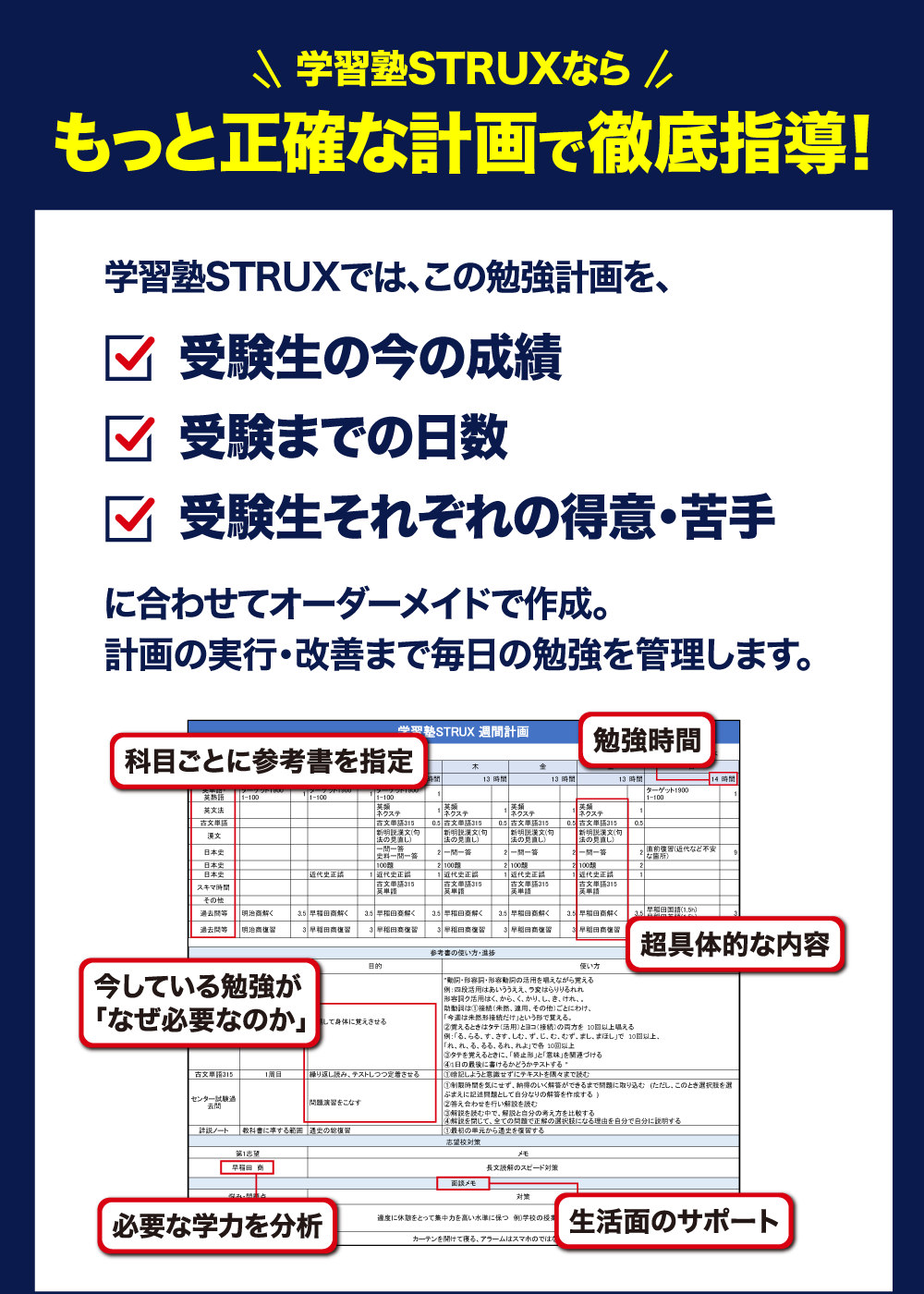

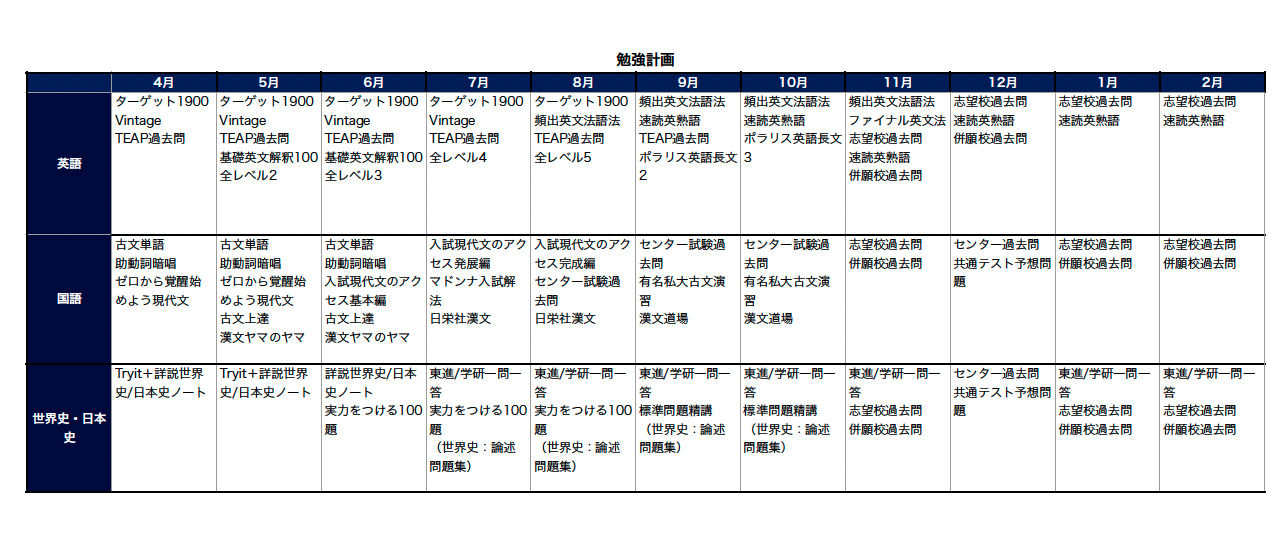

学習塾STRUX独自の年間計画

ストマガを監修する学習塾STRUXでは、志望校に向けた年間計画を作成しています。

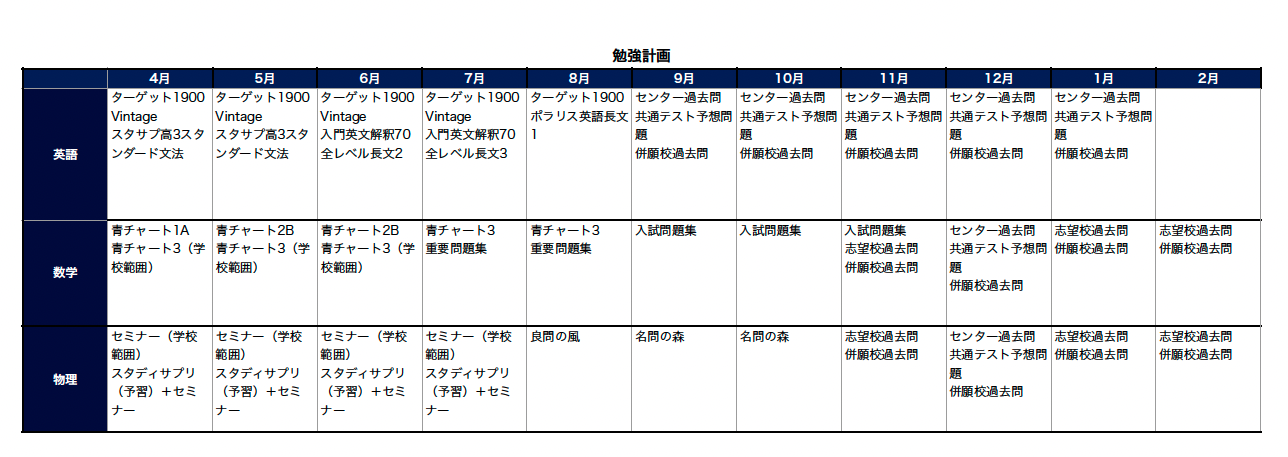

ある程度基本が身についている状態からスタートすると、上智大学合格に向けた高3の1年間での勉強計画はこのようになります。

*スマホの場合は画面をピンチで拡大、PCの場合は画像をクリックで拡大表示できます。

▼文系(TEAP・共テ両方受ける場合)

▼理系(共テのみ受ける場合)

上智大学の入試形式は「TEAP利用型」「共通テスト併用型」「共通テスト利用型」の3つがあります。一部の学部学科を除き、3種全ての受験方式が実施されます。

年間計画は、文系は「TEAP・共通テスト両方受ける場合」、理系は「共通テストのみ受ける場合」で作成しています。共通テストのみ受ける場合でも、併願校によってはもっと対策が必要なので注意してください。

文系・理系どちらも原則として

・高3のゴールデンウィーク前にはすべての科目について習っていない範囲がない状態

・高3の9月には併願校の過去問演習

が最低ラインになります。

TEAP利用型で受験する際は、なるべく早く英語を固めきることが最重要です。高2のうちにはTEAPを1回程度受けられる状態にして、高3の6月頃には準1級レベルで問題演習を進めるべきです。そうすることで、高3の夏以降に余裕をもって他教科の演習が可能になります。 ただ、理系や経済学部で数学受験をする場合は、英語だけでなく数学も早くに始めに対策することが必要になります。

上智大学合格に必要な勉強時間

上智大学の必要勉強時間

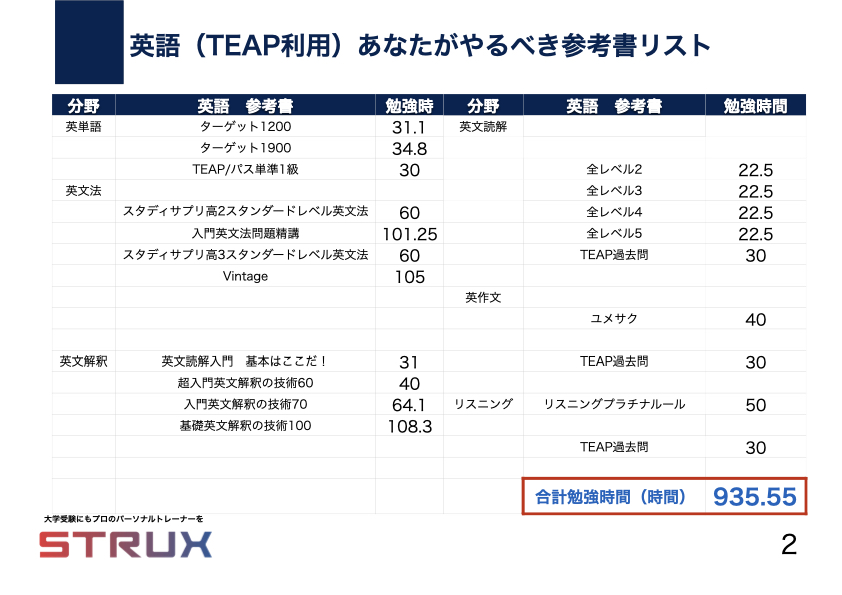

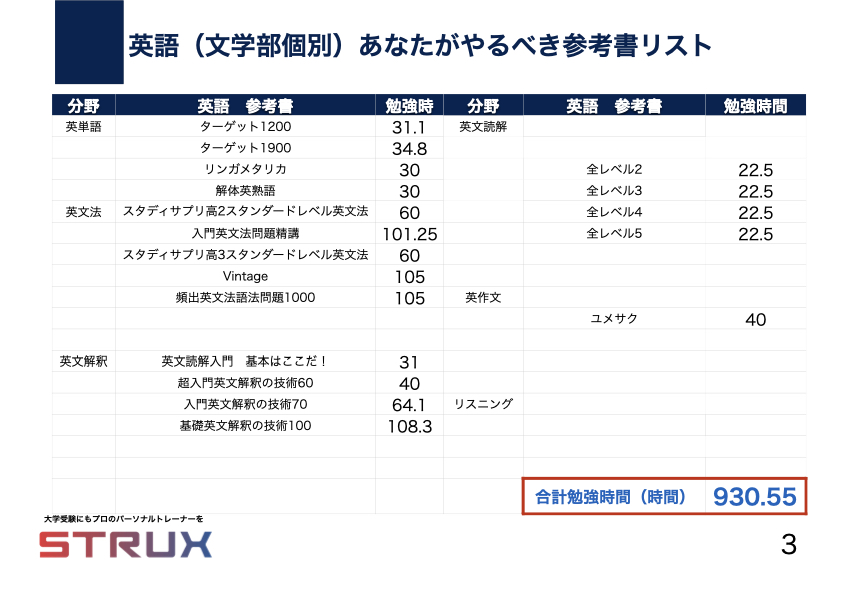

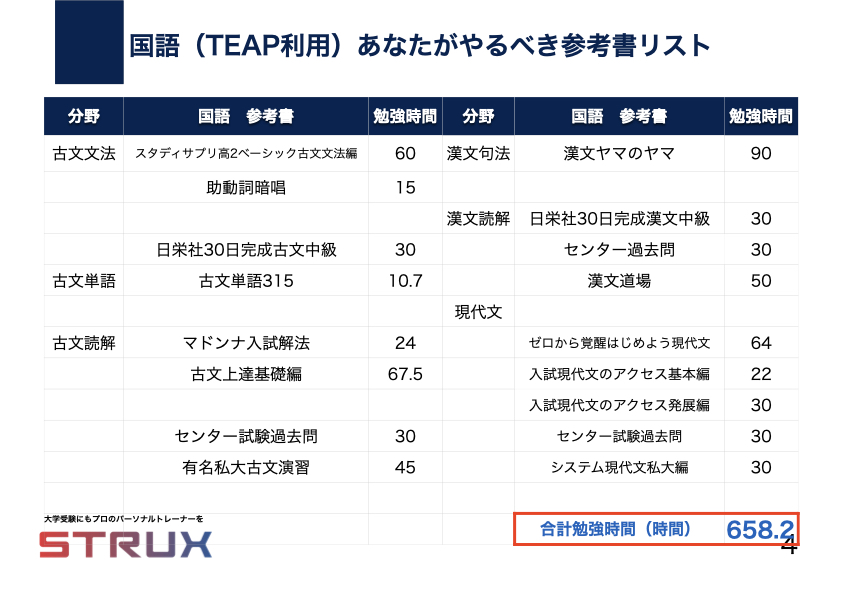

学習塾STRUXで算出している「参考書リスト」では、上智大学合格に必要な勉強時間は次のようになっています。

| 勉強時間の目安*学校の授業を活用し、高校基本から勉強する場合 | |

|---|---|

| 文系TEAP利用:2294時間 | |

| 文学部個別:1880時間 | |

| 理系:2668時間 |

▼英語(TEAP利用)の勉強時間

▼英語(文学部個別)の勉強時間

▼国語(TEAP利用)の勉強時間

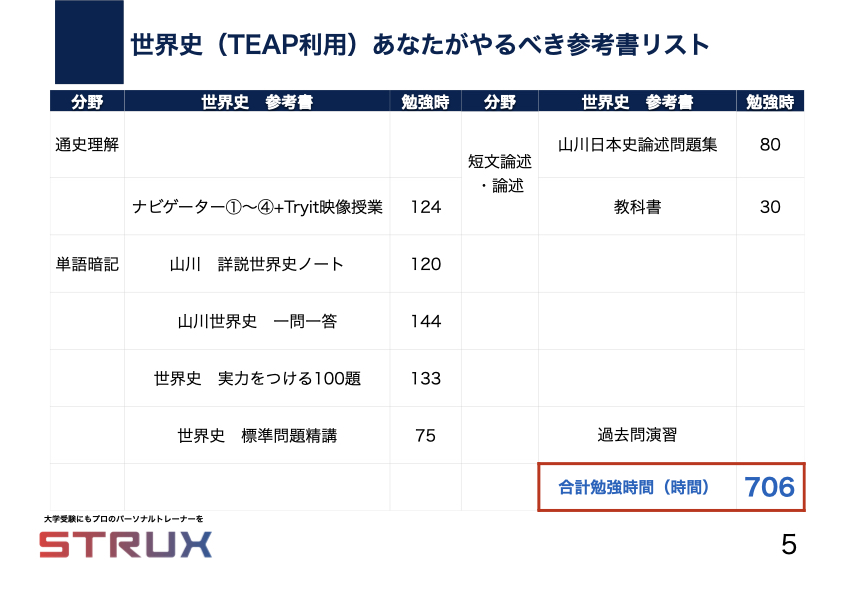

▼世界史(TEAP利用)の勉強時間

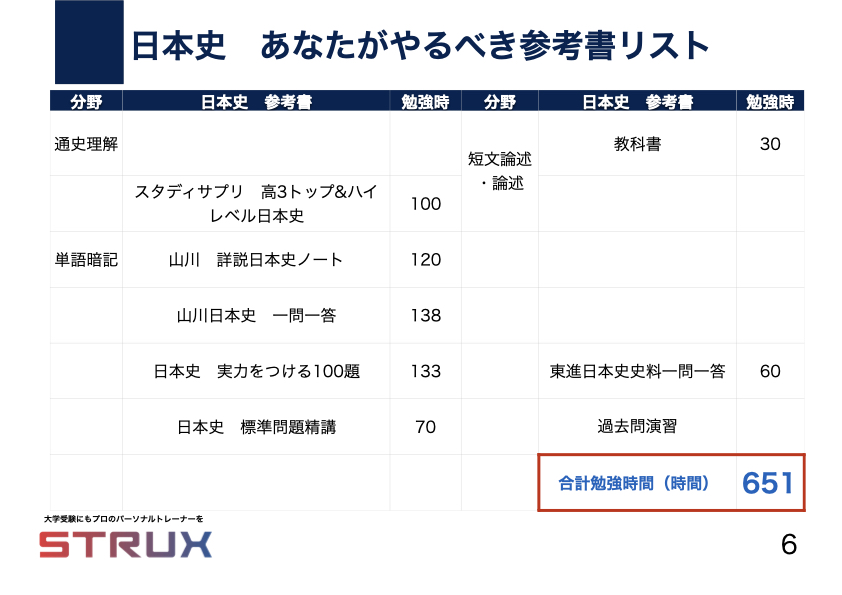

▼日本史の勉強時間

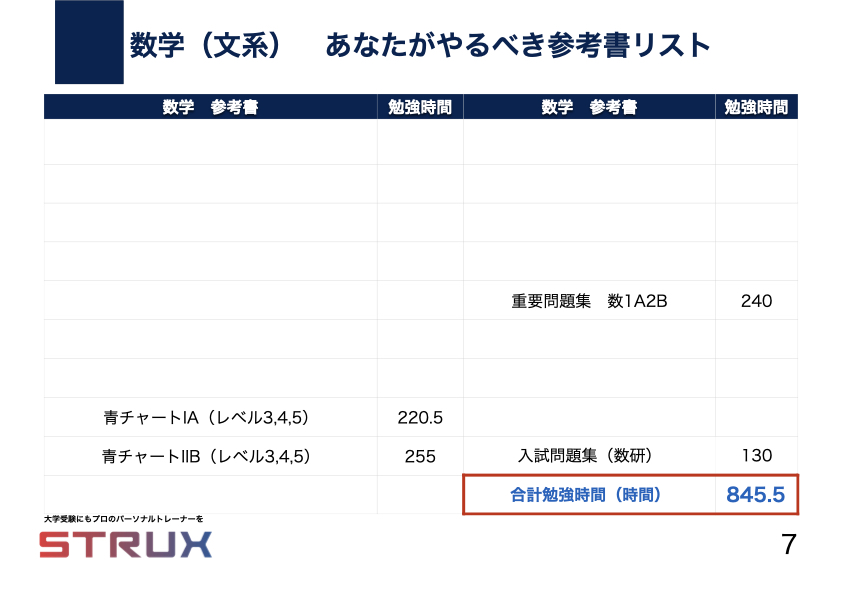

▼数学(文系)の勉強時間

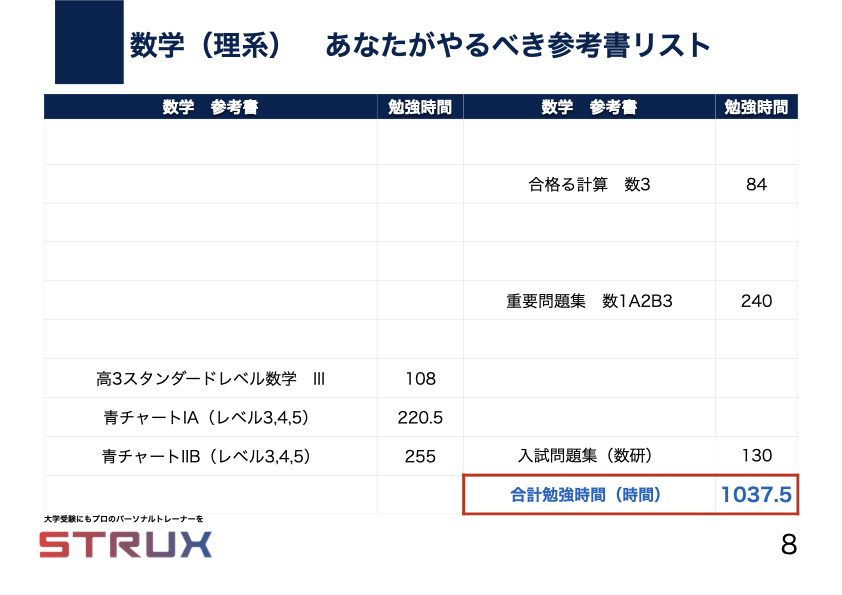

▼数学(理系)の勉強時間

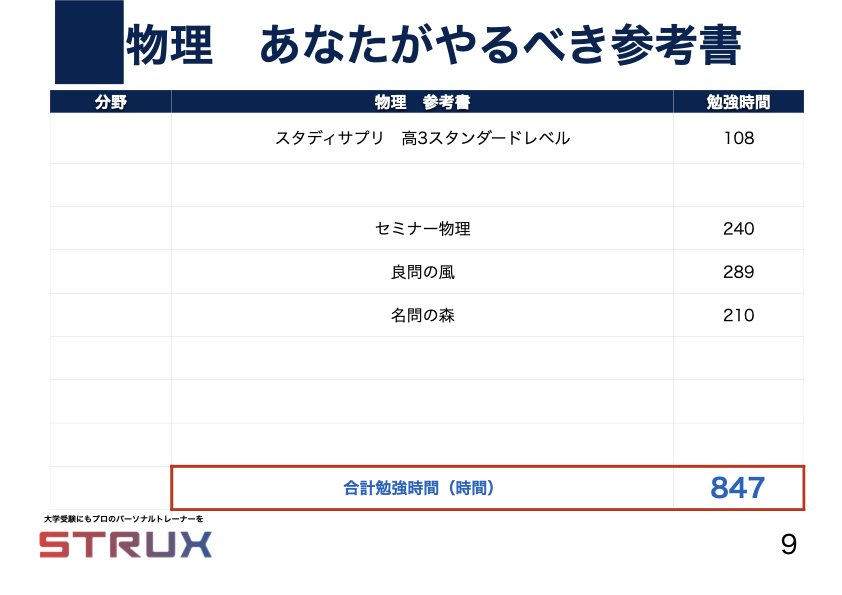

▼物理の勉強時間

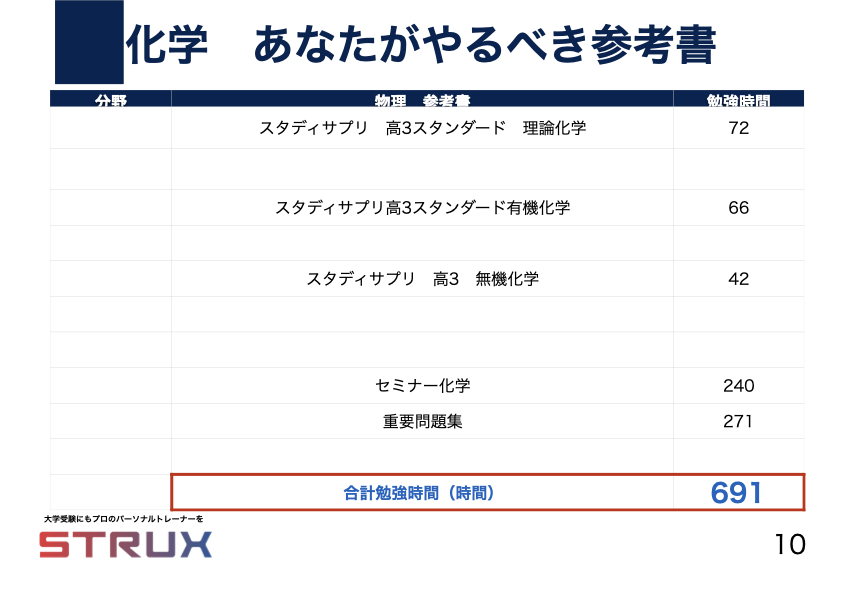

▼化学の勉強時間

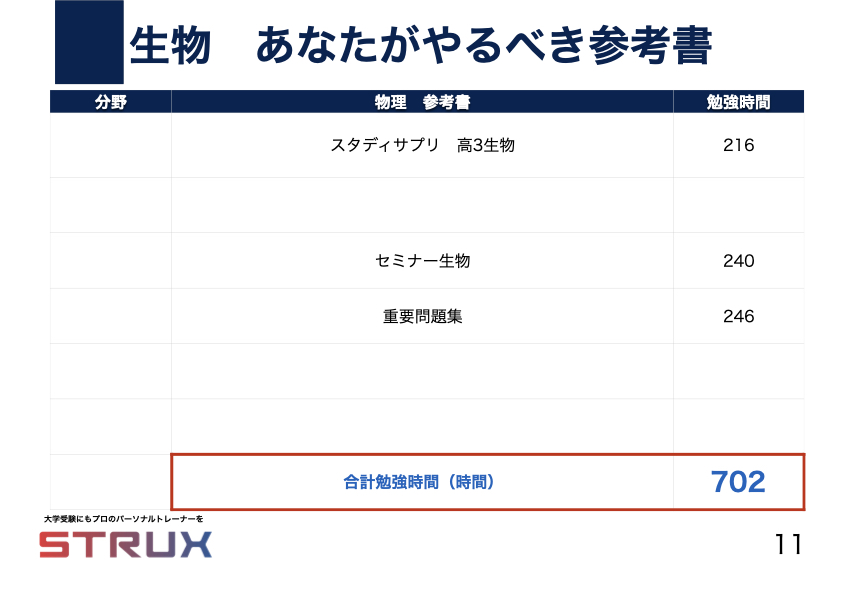

▼生物の勉強時間

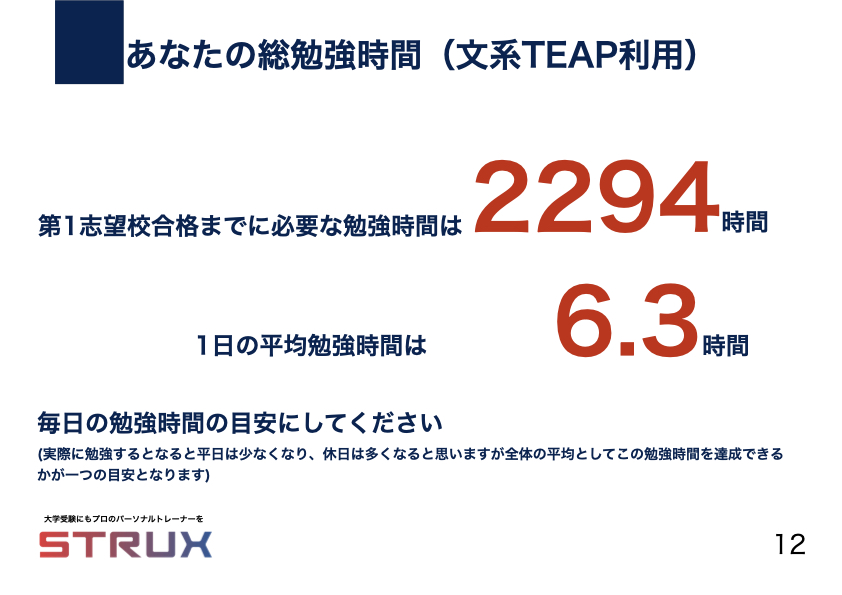

▼総勉強時間(文系TEAP利用)

▼総勉強時間(文学部個別)

▼総勉強時間(理系)

それぞれの参考書に3周取り組んだ場合の目安時間で、実際は基礎の定着度合いや理解のスピードによって前後します。

1年間でこれらの参考書をやり切るとすると、1日あたり文系TEAP利用であれば6.3時間、文学部個別であれば5.2時間、理系であれば7.3時間の勉強が平均して必要です。ただし、共通テストのみでも併願校によってはもっと対策が必要なので注意してください。部活などをしているのであれば、高1から少しずつ勉強を進めておくのが賢明です。

上智大学合格のための勉強法

ここからは上智大学入試の具体的な攻略法をみていきます。各科目の簡単なポイントを紹介しているほか、基礎レベルからどの参考書をやればよいのか?過去問の傾向は?などの詳しい内容はリンク先にもあるので、必要な科目に絞りながら活用していってください。

共通テスト併用型では特殊な個別試験が課されるので、ここでは TEAP利用型の各科目について勉強法を見ていきます。TEAP利用型では各学部学科ごとに科目が異なりますが、科目ごとの問題は学部に関わらず同一です。

上智大学・英語の対策

上智大学の英語はTEAP対策のつもりで最優先で進めます。TEAPは4技能すべて求められるので、高1〜2で単語文法からスタートし、リーディングを固めてから、他の3技能に移りましょう。高2でTEAPにチャレンジできるくらいレベルに、高3の春で準1級レベルに英語力を高めましょう。高3の10月頃からは「上智大の英語」などの過去問集で、全学部形式の長文演習をしておくのがベターです。

上智大学の英語は超ハード!速く正確に解き切る対策をチェック!

上智大学・国語の対策

上智大学TEAP利用入試の国語は、現代文・古文・漢文すべて必要になります。全て選択問題で、難易度が高いわけではありませんが、点数を安定させられるように過去問や問題集を繰り返し解きましょう。TEAP利用の場合の国語は優先順位は高くないので、高3の夏以降に取り掛かっても問題ないでしょう。 ただし共通テストの国語や共通テスト併用型の個別試験で出題される問題は、模試の点数が低い場合には夏前から対策をしておきましょう。

上智大学 国語の対策

上智大学・数学の対策

上智大学の数学はほとんどがマーク式問題で、一部理系で記述式問題が出題されます。丁寧に解いていけば解ける問題が多いですが、得点できそうな問題と時間がかかる問題の見極めが大切です。 理系の場合は高2のうちには1A2Bを固め、高3の夏前には数3を完璧にして、高3の夏以降に演習ができるようにしましょう。

上智大学 文系数学の対策

上智大学 理系数学の対策

上智大学・世界史・日本史の対策

上智大学の世界史・日本史は、「高3の夏前には全範囲を履修する」ことを目標に一問一答から学習を進めましょう。特に世界史の場合、国公立大学と同じくらいガッツリ論述が課されるため、9月ごろからは「段階式論述のトレーニング」などで字数の多い論述訓練が必要になります。教科書や資料集もその都度活用し、使える表現を覚えていきましょう。

上智大学 世界史の対策

上智大学 日本史の対策

上智大学・理科の対策

上智大学の理科は記述式の問題が多いので、しっかり演習を積む必要があります。夏前には全範囲の予習を済ませないと十分な演習ができなくなってしまいます。夏から基本の確認とともに共通テストレベル〜入試レベルの問題に取り組めるよう、早めの対策を心がけましょう。

上智大学 物理の対策

上智大学 化学の対策

上智大学 生物の対策

上智大学の受験相談事例集

上智大学の試験・出願・配点情報

上智大学の入試形式は「TEAP利用型」「共通テスト併用型」「共通テスト利用型」の3つがあります。一部の学部学科を除き、3種全ての受験方式が実施されます。出願資格を満たしていれば各方式内の複数学部・学科や3方式の併願が可能とされているので、HPでよく確認しておきましょう。

本記事では、従来から実施されている「TEAP利用型」、受験する人の多い「共通テスト併用型」を見ていきます。

上智大の入試・出願について

| 一般入試 | |

|---|---|

| 期日 | 2月3日(TEAP利用型) 2月4~7日(共通テスト併用型) |

| 共通テスト | 不要(TEAP利用型) 必要(共通テスト併用型) |

| 得点比率 | 学部により異なる |

| 2段階選抜 | あり |

| 出願時期 | 1月(共通テスト前) |

| 科目 | 学部により異なる |

TEAP利用型は「TEAP+英語以外の科目の独自試験」、共通テスト併用型は「独自試験(1〜2科目)+共通テスト3〜5科目」の科目が必要になります。

TEAP利用型では、大学独自の英語試験は行わず、代替としてTEAPまたはTEAP CBTのスコアが英語の得点として利用されます。共通テスト併用型では、独自試験が学部学科適性試験という名目で実施されることが多く、特殊な形式で出題されます。例えば総合人間科学部心理学科では「心理学のために理解力と思考力を問う試験」、文学部新聞学科では「ジャーナリズムに関する基礎的学力試験」など、各分野に特化した知識と論述の対策が必要になります。

なお、「共通テスト利用型」は共通テストの点数「のみ」で合否を判定する形式で、合格最低点が高めになる傾向があります。上智大学を第一志望にする場合、メインの受験にするのは避けましょう。原則として「TEAP利用型」と「共通テスト併用型」の両方を受験するのがおすすめです。

上智大学の配点・科目(文系)

上智大学の配点は配点と目標点数については学部・入試形式によって大きく異なるため、全てをまとめるのは困難です。各自HPの募集要項で必要科目などを確認しておきましょう。今回は文学部英文学科の「TEAP利用型」「共通テスト併用型」を例に見ていきます。

| 配点・科目(文学部英文学科:TEAP利用型) | |

|---|---|

| 英語(TEAP) | 150点 |

| 国語 | 100点 |

| 選択科目(世界史B/日本史B) | 100点 |

| 配点・科目(文学部英文学科:共通テスト併用型) | |

|---|---|

| 英語(共通テスト) | 50点 |

| 国語(共通テスト) | 50点 |

| 地歴公民(共通テスト) | 50点 |

| 独自試験 | 100点 |

文学部英文学科はTEAP利用型が350点満点です。英語はTEAPの点数(400点満点)が150点に換算されます。

英文学科の共通テスト併用型では、独自試験として75分の「長文読解+英語による小論」が課されます。

上智大学の目標点数【文系】

| 合格最低ライン目安 |

|---|

| 260点(TEAP利用型) 190点(共通テスト併用型) |

| 文学部英文学科(TEAP利用型) |

|---|

| 外国語(英語):125/150点 |

| 国語:70/100点 |

| 選択科目(世界史B/日本史B):70/100点 |

| 合計:260点 |

| 文学部英文学科(共通テスト併用型) |

|---|

| 英語(共通テスト):45/50点 |

| 国語(共通テスト):40/50点 |

| 地歴公民(共通テスト):45/50点 |

| 独自試験:70/100点 |

| 合計:200点 |

TEAP利用型は全学部統一のため、求められる点数は比較的高めになります。学部学科によっては8割近くになることも想定しておきましょう。400点中300点超えは必須で、合格には310点前後が必要になるでしょう。TEAP自体は何回も受けられるので、早くから受験して高スコアを目指しましょう。

共通テスト併用型は、得点全体の合格最低点は上昇すると思われます。最近は合格最低点が大きく上昇しているため、8割近くを目指しておきましょう。 共通テストは3科目トータルで90%近くを目指すくらいの学力でないと、独自試験にもTEAP利用にも太刀打ちできません。早めの基礎固めは必須です。

| 模試一覧 | |

|---|---|

| 5月 | 東進第1回早慶上理・難関国公立大模試 |

| 7月 | 東進第2回早慶上理・難関国公立大模試 |

| 9月 | 河合全統マーク 東進第3回早慶上理・難関国公立大模試 |

| 10月 | 河合センタープレ 駿台センタープレ |

| 11月 | 東進第4回早慶上理・難関国公立大模試 |

| 1月 | 東進第5回早慶上理・難関国公立大模試 |

上智大学に特化した模試は実施されていません。ただ、年5回開催される東進の「早慶上理・難関国公立大模試」は志望校と自分との絶対的な距離を測ることができる模試なので、余裕があれば積極的に受験するようにしましょう。共通テストを併用することも視野に入れるとなると、マーク模試にも力を入れないといけません。本番1年前の「共通テスト同日受験」を受け、1年かけて得点率9割近くを目指して勉強していきましょう。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| 国公立大併願:千葉大、横浜国立大 |

| 私立大併願:早稲田大、慶応大、立教大、青山学院大、明治大、日大など |

上智大学を受験する人は早稲田大や慶応大と併願する人が多いです。さらに、MARCHレベルの大学でも比較的負担なく受けられるので、併願の幅は比較的広くなるでしょう。MARCHの中でもおすすめは、英語がTEAPや英検の点数で置き換え可能な立教大学です。上智合格レベルのTEAPの点数や英検準1級が取れていれば、十分なアドバンテージを英語で確保できます。

青山学院大学も共通テストを利用して受験することができるため、併願はしやすい印象です。

上智大学で勝負できるレベルの人は明治大学、法政大学などにも合格している人が多いので、このあたりで数校、さらに外部試験を利用できる方式も活用しながら日大レベルまで広げておけば安心です。

上智大学の配点・科目(理系)

上智大学の配点と目標点数については学部・入試形式によって大きく異なるため、全てをまとめるのは難しいです。各自HPの募集要項で必要科目などを確認しておきましょう。

今回は理工学部の「TEAP利用」「共通テスト併用」を例に見ていきます。

TEAP利用型で受験する際は、なるべく早く英語を固めきることが最重要です。高2のうちにはTEAPを1回程度受けられる状態にして、高3の6月頃には準1級レベルで問題演習を進めるべきです。そうすることで、高3の夏以降に余裕をもって他教科の演習が可能になります。 ただ、理系や経済学部で数学受験をする場合は、英語だけでなく数学も早くに始めに対策することが必要になります。

| 配点・科目(理工学部:TEAP利用型) | |

|---|---|

| 英語(TEAP) | 150点 |

| 数学 | 100点 |

| 選択科目(物理/化学/生物) | 75点 |

| 配点・科目(理工学部:共通テスト併用型) | |

|---|---|

| 英語(共通テスト) | 80点 |

| 数学(共通テスト) | 50点 |

| 理科(共通テスト) | 60点 |

| 数学(独自試験) | 100点 |

| 理科(独自試験) | 100点 |

理工学部はTEAP利用型が400点満点です。数学は100点満点、理科は各75点、英語はTEAPの点数(400点満点)が150点に換算されます。数学・理科共に90分の試験時間です。

理工学部の共通テスト併用型では、独自試験として90分ずつ数学と理科が課されます。数学は1A2B3から出題され、理科は物理・化学・生物から選択できます。

上智大学の目標点数(理系)

| 合格最低ライン目安:理工学部 |

|---|

| 300点(TEAP利用型) 310点(共通テスト併用型) |

| 理工学部(TEAP利用型) |

|---|

| 外国語(英語):80/100点 |

| 数学:110/150点 |

| 選択科目(物理/化学/生物):110/150点 |

| 合計:300点 |

| 理工学部(共通テスト併用型) |

|---|

| 英語(共通テスト):70/80点 |

| 数学(共通テスト):55/60点 |

| 理科(共通テスト):55/60点 |

| 数学(独自試験):65/100点 |

| 理科(独自試験):65/100点 |

| 合計:300点 |

TEAP利用型は全学部統一のため、求められる点数は比較的高めになります。学部学科によっては8割近くになることも想定しておきましょう。400点中300点超えは必須で、合格には310点前後が必要になるでしょう。TEAP自体は何回も受けられるので、早くから受験して高スコアを目指しましょう。

共通テスト併用型は、得点全体の合格最低点は上昇すると思われます。最近は合格最低点が大きく上昇しているため、8割近くを目指しておきましょう。 共通テストは3科目トータルで90%近くを目指すくらいの学力でないと、独自試験にもTEAP利用にも太刀打ちできません。早めの基礎固めは必須です。

| 模試一覧 | |

|---|---|

| 5月 | 東進第1回早慶上理・難関国公立大模試 |

| 7月 | 東進第2回早慶上理・難関国公立大模試 |

| 9月 | 河合全統マーク 東進第3回早慶上理・難関国公立大模試 |

| 10月 | 河合センタープレ 駿台センタープレ |

| 11月 | 東進第4回早慶上理・難関国公立大模試 |

| 1月 | 東進第5回早慶上理・難関国公立大模試 |

上智大学に特化した模試は実施されていません。ただ、年5回開催される東進の「早慶上理・難関国公立大模試」は志望校と自分との絶対的な距離を測ることができる模試なので、余裕があれば積極的に受験するようにしましょう。共通テストを併用することも視野に入れるとなると、マーク模試にも力を入れないといけません。本番1年前の「共通テスト同日受験」を受け、1年かけて得点率9割近くを目指して勉強していきましょう。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| 国公立大併願:千葉大、横浜国立大 |

| 私立大併願:早稲田大、慶応大、立教大、青山学院大、明治大、日大など |

私立大併願:早稲田大、慶応大、立教大、青山学院大、明治大、日大など上智大学を受験する人は早稲田大や慶応大と併願する人が多いです。さらに、MARCHレベルの大学でも比較的負担なく受けられるので、併願の幅は比較的広くなるでしょう。MARCHの中でもおすすめは、英語がTEAPや英検の点数で置き換え可能な立教大学です。上智合格レベルのTEAPの点数や英検準1級が取れていれば、十分なアドバンテージを英語で確保できます。

青山学院大学も共通テストを利用して受験することができるため、併願はしやすい印象です。

上智大学で勝負できるレベルの人は明治大学、法政大学などにも合格している人が多いので、このあたりで数校、さらに外部試験を利用できる方式も活用しながら日大レベルまで広げておけば安心です。

上智大学に合格できる!

STRUXのオーダーメイド計画で

不安なく受験勉強に取り組もう

「ネットで勉強法を調べているけど、いまいちしっくりこない…」

「調べた勉強法で取り組んでいるけど、レベルが合っているか不安…」

そんな悩みを抱えていませんか?

この勉強法サイト「ストマガ」を監修している学習塾STRUXでは、東大・早稲田を中心とした講師陣が「あなたにあった」計画を作成します。

受験から逆算した年間計画をもとに毎日の勉強計画を作成し、「毎日の勉強で悩まない」個別指導塾です。

勉強計画はゴールだけ決まっていても立てられません。志望校への勉強法がわかったら、「自分はどのレベルから始めるか?」を決める必要があります。

学習塾STRUXでは、この「現状の学力」を分析し、志望校に必要な学力との差から年間計画を作成。

計画が遅れてしまっても、必ず毎月修正して、その時期その時期で最適な計画にします。

だから、安心して「あとは勉強するだけ」にできます。

まずは無料体験を受けてみてください!

無料体験では、この記事でも紹介した

□ 年間計画

□ 参考書リスト

に加え、学習塾STRUXで実際に作成している

□ 週間計画

のサンプルもお渡しします。

実際に現状の勉強状況や模試などから現状の学力を判断し、志望校との差を出して計画を作成するので、「これさえ見れば勉強をすぐにスタートできる!」という内容になっています。

もちろん、持っている参考書や学校教材を盛り込むことも可能です。完全無料で、オンラインでも受講可能!

全国からのご参加、お待ちしています!

STRUXってどんな塾?