日本最大級の研究都市として知られる茨城県つくば市。そこに広大なキャンパスを持つ国立大学が筑波大学です。東京からも通いやすく、教育のレベルも高いことで知られており、難関大学となっています。他の大学でいう学部を学群、学科を学類と呼称しており、独自の文化圏が形成されています。

2025年度入学入試から、学習指導要領の変更により、一部大学で配点・科目の変更などが予定されています。順次記事を更新しておりますが、この記事は変更前のものとなりますので、配点等は必ず大学公式HPを参照してください。

筑波大学に合格できる!

学習塾STRUX独自の年間計画

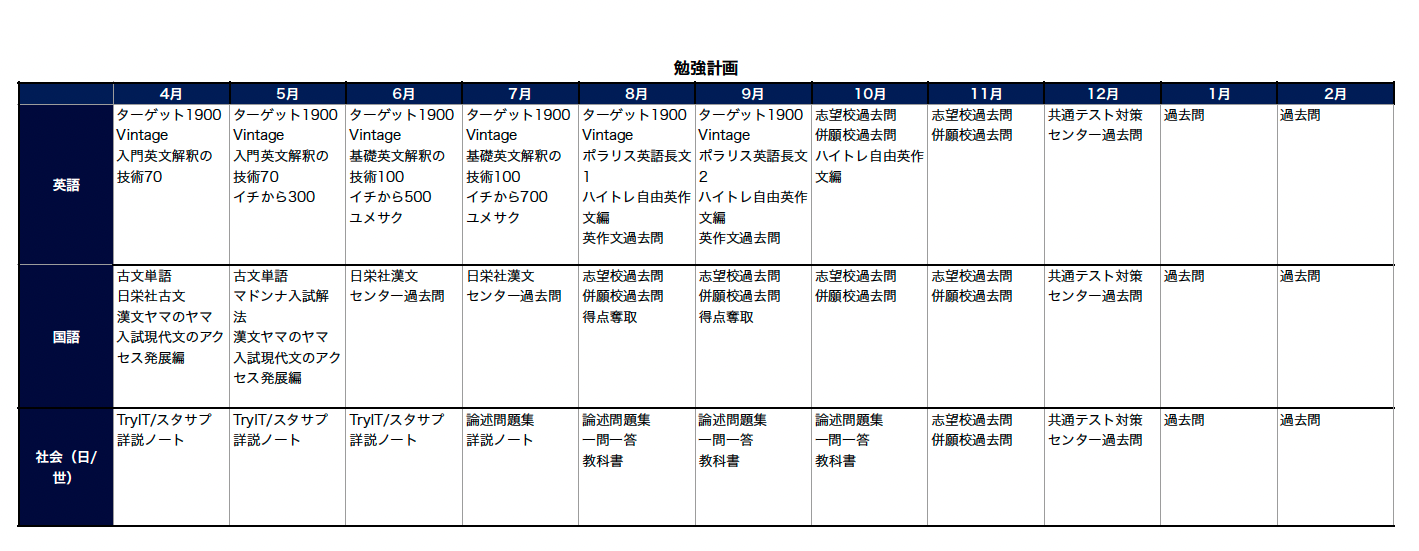

ストマガを監修する学習塾STRUXでは、志望校に向けた年間計画を作成しています。

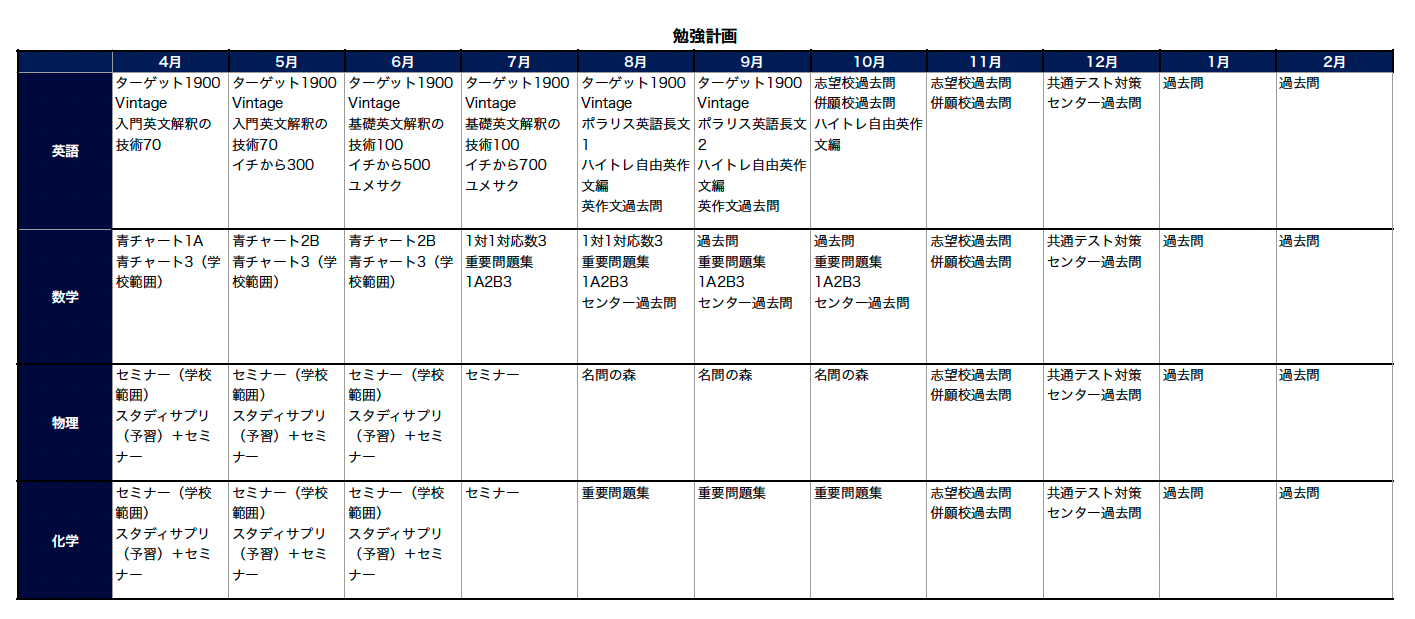

ある程度基本が身についている状態からスタートすると、筑波大学合格に向けた高3の1年間での勉強計画はこのようになります。

*スマホの場合は画面をピンチで拡大、PCの場合は画像をクリックで拡大表示できます。

▼文系の場合

▼理系の場合

筑波大学では文系と理系の場合で勉強時間・内容が大きく変わってきます。

文系・理系それぞれの計画を示していますが、どちらの場合も原則として

・高3の夏休み前にはすべての科目について習っていない範囲がない状態

・高3の10月には併願校の過去問演習

が最低ラインになります。

計画は1年間になっていますが、高1・高2の学校で習った内容は完璧になっていないとスタートラインにすら立てない、ということが起こります。 遅くとも高2の冬から受験勉強を進めて、高3の夏休み前までには受験科目を一通り終わらせましょう。

筑波大学合格に必要な勉強時間

筑波大学の必要勉強時間

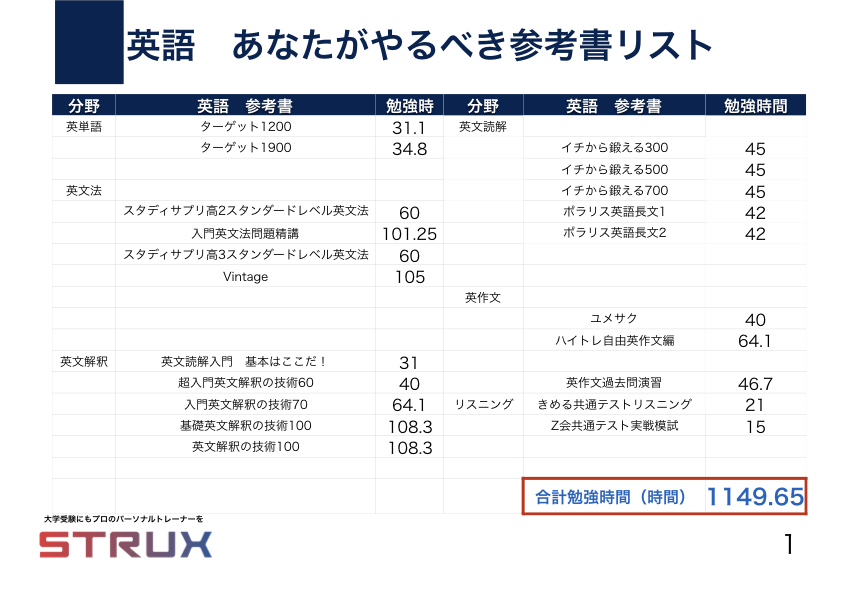

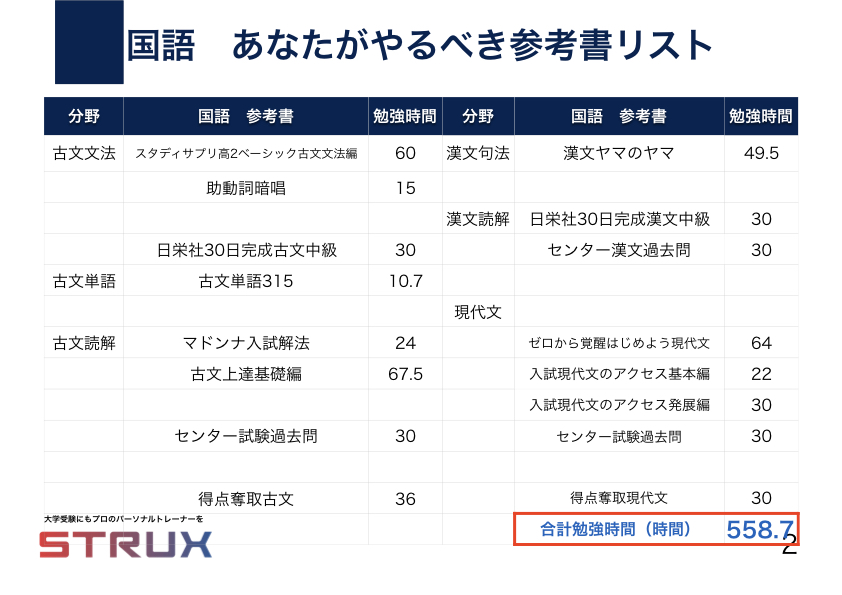

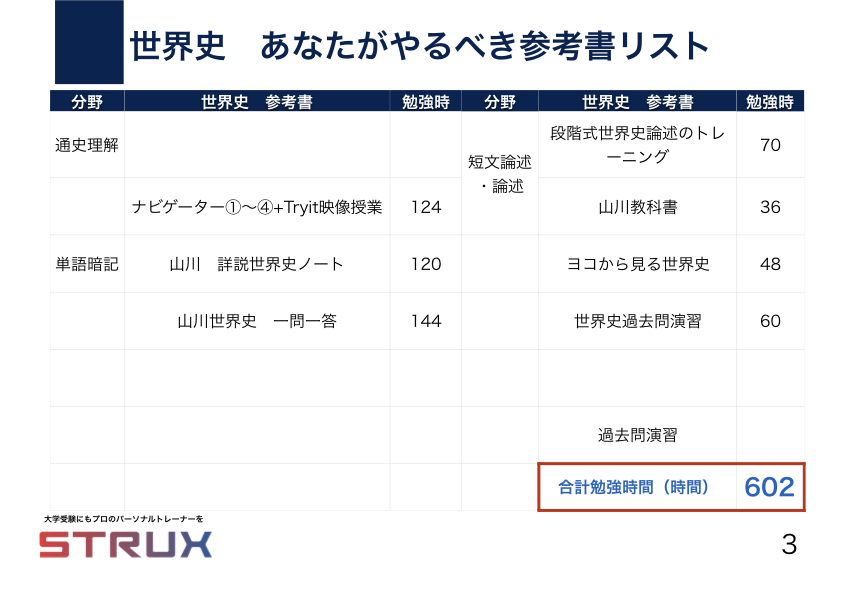

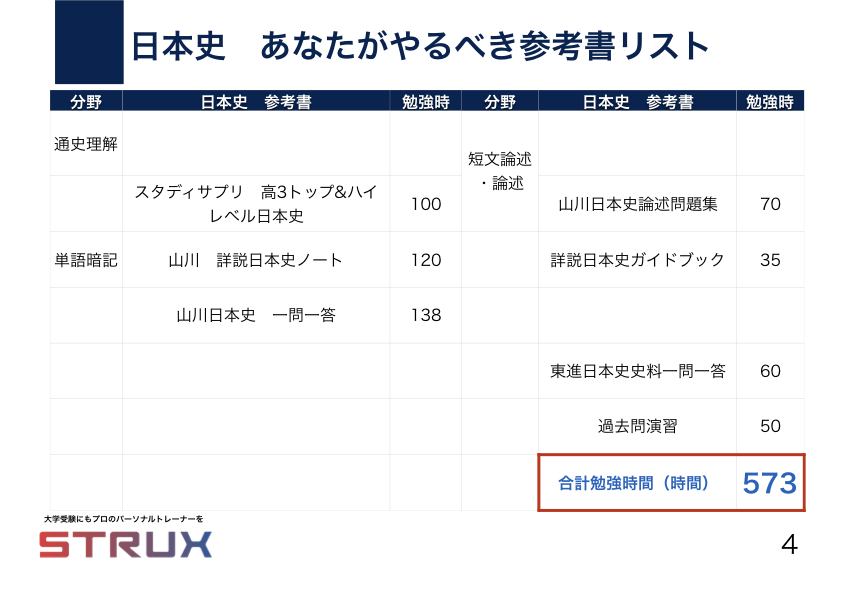

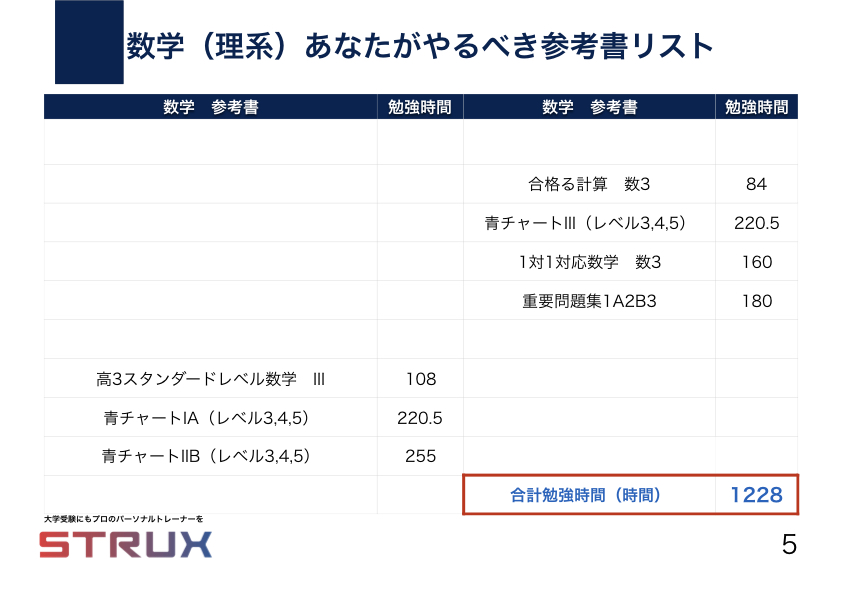

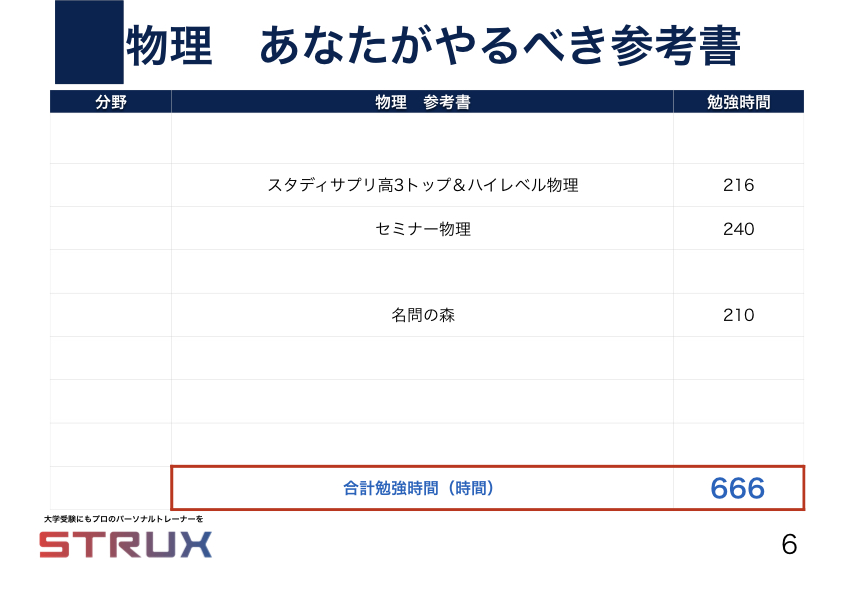

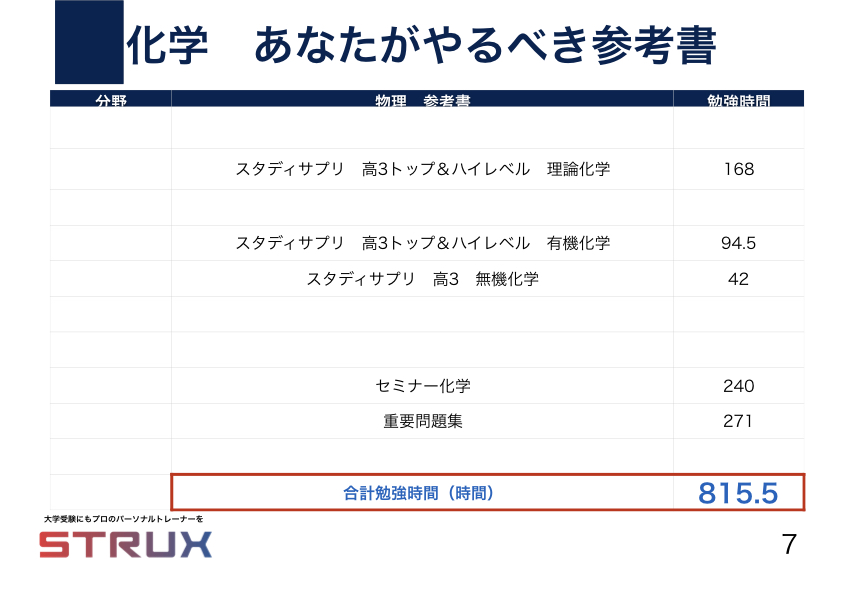

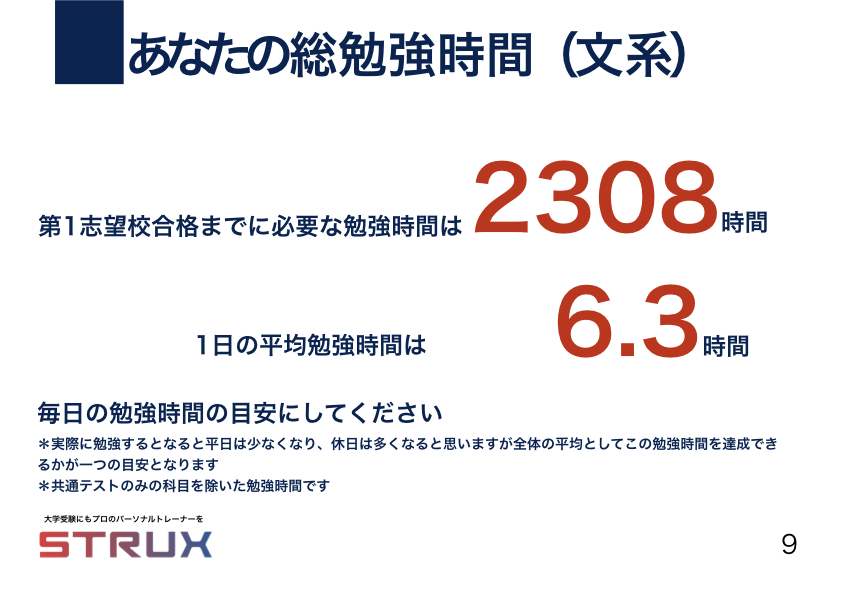

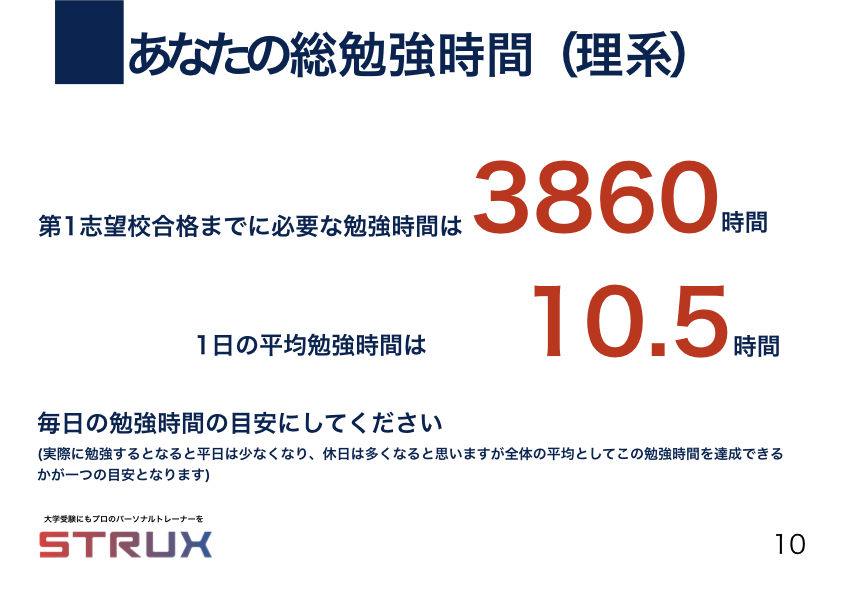

学習塾STRUXで算出している「参考書リスト」では、筑波大学合格に必要な勉強時間は次のようになっています。

| 勉強時間の目安*学校の授業を活用し、高校基本から勉強する場合 | |

|---|---|

| 文系:2308時間 | |

| 理系:3860時間 |

▼英語の勉強時間

▼国語の勉強時間

▼世界史の勉強時間

▼日本史の勉強時間

▼数学(理系)の勉強時間

▼物理の勉強時間

▼化学の勉強時間

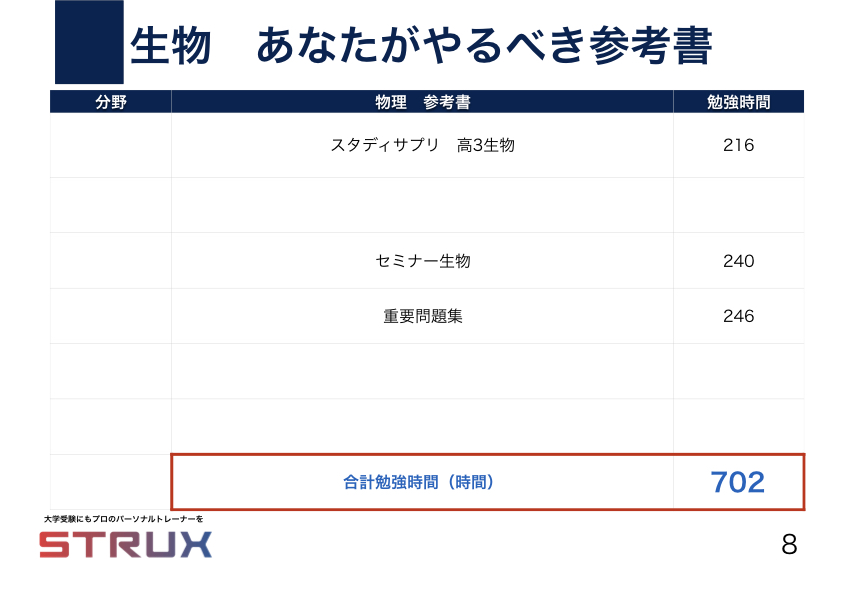

▼生物の勉強時間

▼総勉強時間(文系)

▼総勉強時間(理系)

それぞれの参考書に3周取り組んだ場合の目安時間で、実際は基礎の定着度合いや理解のスピードによって前後します。

1年間でこれらの参考書をやり切るとすると、1日あたり文系であれば6.3時間、理系であれば10.5時間の勉強が平均して必要です。3年生だけの勉強では間に合わないことがわかりますね。部活などをしているのであれば、高1から少しずつ勉強を進めておくのが賢明です。

筑波大学合格のための勉強法

さて、ここからは具体的な攻略法をみていきます。各科目の簡単なポイントを紹介しているほか、基礎レベルからどの参考書をやればよいのか?過去問の傾向は?などの詳しい内容はリンク先にもあるので、必要な科目に絞りながら活用していってください。

筑波大学・英語の対策

英語の問題は大問1,2の長文読解と大問3の長文と英作文の融合問題の3問構成となっています。試験時間は120分と余裕があるようにも思えますが、解答の大部分が記述となっているため、実際には時間に追われることになります。「どの問題で点を取るか」を模試や過去問を通して明確にしましょう。

筑波大学 英語の対策

筑波大学・国語

筑波大の国語は文系学類では「現代文」「古文」「漢文」、医学群では「現代文」のみが、すべて記述式で出題されます。「簡潔に説明しなさい」といった問題が多く出題される傾向にあるため、短い文章で答える練習をしておきましょう。基本的な学習からセンター・共通テストレベルまでは安定して高得点を取れるように身につけ、早めに過去問でその出題形式に慣れていきましょう。

筑波大学 国語の対策

筑波大学・数学

数学は6問構成で、こちらもやはり「どの問題で確実に取りに行くか」の見極めや部分点の掌握が重要になります。数学が「得意」な人も多いため、場合によっては高得点も狙えます。やはり様々な大学の過去問を解きつつ、頻出範囲はいろいろな発想ができるよう常々訓練しておくことが求められます。

筑波大学 理系数学の対策

筑波大学 文系数学の対策

筑波大学・日本史の対策

筑波大日本史は例年4~5問構成、すべて記述問題となります。幅広い時代から出題され、400字の論述を要求されるため、重要語句を正確に押さえておくことが必須です。ただ歴史事項を理解するだけではなく、その背景や流れまで把握しておく必要があるので、過去問を常に意識した特化型の対策が必要です。

筑波大学 日本史の対策

筑波大学・世界史の対策

世界史は4問構成で、日本史と同様、400字までの論述問題が出題されます。問われる内容自体はそこまで難しいものではありませんが、記述量が多いので時間配分を上手く管理しないと時間が足りなくなってしまいます。教科書の事項だけでなく関係性を教科書の文章から把握するなど、筑波大に向けた細かい対策が必要になります。

筑波大学 世界史の対策

筑波大学・地理の対策

地理は大問3~4題構成で、全て300~400字の論述問題となっています。地形図に関する問題が毎回といっていいほど出題されるので、資料を読み取り既習事項と結びつけて答える技術や、地形と資料の因果関係を導き出す技術など、特有の思考力を固めておかなければ解きづらい問題です。

筑波大学 地理の対策

筑波大学・倫理の対策

倫理は大問4題構成で、全て400字の論述問題となっています。問われること自体は教科書に載っているレベルの内容ですが、著名な思想家の思想内容などが問われるため、400字の論述をするためには周辺知識まで含めて正確に把握しておく必要があります。形式の珍しさから対策し辛く、点が取りにくい科目となっています。

筑波大学 地理の対策

筑波大学・物理の対策

物理は3問構成で、「力学」「電磁気」「熱または波動または原子」が出題されることが多くなっています。基本的な思考を問う問題から計算問題まで幅広く出題されますが、細かく場合分けが必要であったり、条件が複雑であったりする問題が多いため、基本的な演習を通して計算や基本処理は正確かつスムーズに出来ておく必要があります。高得点を狙うにはそこに過去問などで考え方を上積みする必要があるでしょう。

筑波大学 物理の対策

筑波大学・化学の対策

化学も3問構成。年によって複雑な構造式や煩雑な計算、論述問題が出題されることが多く、確実に取るべき問題の見極めが重要になります。そのためにはとにかく演習をこなして基本的な計算はスムーズにできるようになることが最低条件で、さらに「化学の新研究」などで構造のパターンや式の条件などを事象ベースで理解しておく必要があります。

筑波大学 化学の対策

筑波大学・生物の対策

生物は3問構成で、幅広い分野から出題されます。筑波大学特有の傾向として、生物、生態、進化などに関する100程度の論述問題が複数出題されることが多いため、過去問で筑波大特化の対策を比較的早期に行っておく必要があります。暗記よりもむしろ問題を見て実験が問うている事象を読み取ることが重要になるため、「重要問題集」や「思考力問題精講」「実戦生物 実験・考察問題集」などで様々なパターンにあたっておく必要はあります。、一つ一つ見極める力をこれらの問題集や過去問でつけておきましょう。

筑波大学 生物の対策

筑波大学・地学の対策

地学で受験をする人はそもそも少ないのですが、もし仮に地学で対策をする場合、教科書はもちろん基本的には過去問しか研究材料がないと考えるべきです。問われる事象は教科書に載っているものしか出題されないので、基本的な勉強をしっかり行うことで対策が可能です。

筑波大学の受験相談事例集

筑波大学の試験・出願・配点情報

筑波大学の試験は言わずとしれた難問揃い。その一方で対策方法も相当研究されており、学習の戦略も立てやすくなっているので、手順に沿って一つ一つ攻略していきましょう。今回は筑波大学の「一般入試」に絞って解説をしていきます。

筑波大の入試・出願について

| 一般入試 | |

|---|---|

| 期日 | 2月25日・26日 |

| 共通テスト | 必要 |

| 得点比率 | 共通:二次=3:5 |

| 2段階選抜 | 規定の倍率を越えた学類のみ |

| 出願時期 | 1月25日~2月5日 |

| 科目 | 学類により異なる |

一般的な国立大学と同じスケジュールで実施されますが、学類や受験方式によっては1日で試験が終わることもあります。倍率が規定の倍率(学類ごとに異なる)を越えた場合のみ、共通テストによる1段階選抜が実施されます。2次試験に対する共通テストの点数の比率が高いため、共通テストでそれなりに点数を稼いでおくことが必要となります。

筑波大学の配点・科目(文系)

筑波大学の配点や入試傾向は様々な予備校によって研究されていて、その分やるべきことも明確になりやすいです。何より得意科目・苦手科目によって「どの科目で点をとって合格するか」の戦略が立てられ、合格率を高めることができるので、様々なパターンを基に参考にしてみてください。

| 配点・科目【文系】 | |

|---|---|

| 共通テスト | 900点 |

| 外国語 | 500点 |

| 国語 | 500点 |

| 社会 | 500点 |

社会は「世界史」「日本史」「地理」「倫理」の4つから1つを選ぶことが必要です。

筑波大学の目標点数(文系)

| 合格最低ライン目安 |

|---|

| 1700点(科類により異なる) |

| パターン1:標準 |

|---|

| 共通テスト:750/900点 |

| 英語:300/500点 |

| 国語:350/500点 |

| 社会:300/500点 |

| 合計:1700点 |

| パターン2:英語が得意 |

|---|

| 共通テスト:750/900点 |

| 英語:400/500点 |

| 国語:300/500点 |

| 社会:250/500点 |

| 合計:1700点 |

| パターン3:社会が得意 |

|---|

| 共通テスト:750/900点 |

| 英語:300/500点 |

| 国語:250/500点 |

| 社会:400/500点 |

| 合計:1700点 |

今回は前期日程の総合選抜の文系を例にしています。文系のベーシックな合格ラインとしては「各科目6割強」です。調子が悪い時でも合計では合格最低点を超えられるように余裕を持っておきましょう。

| 模試一覧 | |

|---|---|

| 5月 | 河合全統マーク模試 河合全統記述模試 |

| 8月 | 河合全統マーク模試 河合全統記述模試 |

| 10月 | 河合全統マーク模試 河合全統記述模試 |

マストで「マーク模試」を受けていきましょう。これに加え、入試1年前の「共通テスト同日試験」などを受験できるとよりよいです。A判定を狙うのは簡単ではないので、10月の記述模試でAがでたらラッキー、位のつもりで、狙う判定としてはBあたりを目指し徐々にあげていければOKです。夏の模試ではD判定〜E判定で十分ですが、マーク模試は夏あたりでは7〜8割すでに取れている状態にはしておきたいところです。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| 共通テスト利用:青山学院大学、中央大学など |

| 後期試験:東京都立大学、横浜国立大学、千葉大学 |

| 志望校変更:早稲田大、慶應義塾大、上智大など |

私大の併願をする際は、早稲田大学や慶應義塾大学などを志望する場合が多いです。ただ、大きく傾向が違うことが多いので合格率を極限まで高めることは難しいです。余裕があり私大対策もできるのであれば良いですが、そうでない限りはMARCHレベルまで視野に入れておきましょう。

共通テスト利用入試を利用すれば、MARCHレベルの大学は3科目8割5分〜9割で突破できるため比較的出願しやすい傾向にあります。

後期試験で併願する場合に多いのが地方国立大学で後期試験を実施しているところ。このあたりは地域によって住んでいる近くの難関大を活用する場合が多そうです。

筑波大学の配点・科目(理系)

理系に関してもやるべきことは明確です。どれか一つの科目の配点が高いということがない分、全ての科目それなりに点数を得る必要があり、得意科目・苦手科目によって「どの科目で点をとって合格するか」の戦略を考えることが重要になります。様々なパターンを基に参考にしてみてください。

| 配点・科目【理系】 | |

|---|---|

| 共通テスト | 900点 |

| 外国語 | 500点 |

| 数学 | 500点 |

| 理科 | 500点 |

理科は他の難関国立大学のように2科目が必要で、「物理」「化学」「生物」「地学」の4つから選びます。圧倒的に多いのが物理化学選択で、ついで化学生物です。数学や計算に苦手意識がある場合は物理を避けても良いですが、難易度が下がるわけではないので注意が必要です。地学はほぼ選択されません。

筑波大学の目標点数(理系)

| 合格最低ライン目安 |

|---|

| 1700点(科類により異なる) |

| パターン1:標準 |

|---|

| 共通テスト:750/900点 |

| 英語:300/500点 |

| 数学:350/500点 |

| 理科:300/500点 |

| 合計:1700点 |

| パターン2:数学が得意 |

|---|

| 共通テスト:750/900点 |

| 英語:300/500点 |

| 数学:400/500点 |

| 理科:250/500点 |

| 合計:1700点 |

| パターン3:理科が得意 |

|---|

| 共通テスト:750/900点 |

| 英語:250/500点 |

| 数学:300/500点 |

| 理科:400/500点 |

| 合計:1700点 |

今回は前期日程の総合選抜の理系Iを例にしています。理系のベーシックな合格ラインは、数学が得意かどうかで大きく変わります。文系と違い点数が安定する数学が含まれているため、文系よりも目標点が組みやすいのが特徴です。数学・理科が得意な人だと、その3科目で700点あたりを目安にしていくといいでしょう。英語に苦手意識がなければ文系同様英語で300点をめざしつつ進めていく計算になります。

| 模試一覧 | |

|---|---|

| 5月 | 河合全統マーク模試 河合全統記述模試 |

| 8月 | 河合全統マーク模試 河合全統記述模試 |

| 10月 | 河合全統マーク模試 河合全統記述模試 |

マストで「マーク模試」を受けていきましょう。これに加え、入試1年前の「共通テスト同日試験」などを受験できるとよりよいです。A判定を狙うのは簡単ではないので、10月の記述模試でAがでたらラッキー、位のつもりで、狙う判定としてはBあたりを目指し徐々にあげていければOKです。夏の模試ではD判定〜E判定で十分ですが、マーク模試は夏あたりでは7〜8割すでに取れている状態にはしておきたいところです。

| 併願校・志望校変更 |

|---|

| 共通テスト利用:青山学院大学、中央大学など |

| 後期試験:東京都立大学、横浜国立大学、千葉大学 |

| 志望校変更:早稲田大、慶應義塾大、東京理科大など |

私大の併願をする際は、早稲田大学や慶應義塾大学などを志望する場合が多いです。ただ、大きく傾向が違うことが多いので合格率を極限まで高めることは難しいです。余裕があり私大対策もできるのであれば良いですが、そうでない限りはMARCHレベルまで視野に入れておきましょう。

共通テスト利用入試を利用すれば、MARCHレベルの大学は3科目8割5分〜9割で突破できるため比較的出願しやすい傾向にあります。

後期試験で併願する場合に多いのが地方国立大学で後期試験を実施しているところ。このあたりは地域によって住んでいる近くの難関大を活用する場合が多そうです。

筑波大学に合格できる!

STRUXのオーダーメイド計画で

不安なく受験勉強に取り組もう

「ネットで勉強法を調べているけど、いまいちしっくりこない…」

「調べた勉強法で取り組んでいるけど、レベルが合っているか不安…」

そんな悩みを抱えていませんか?

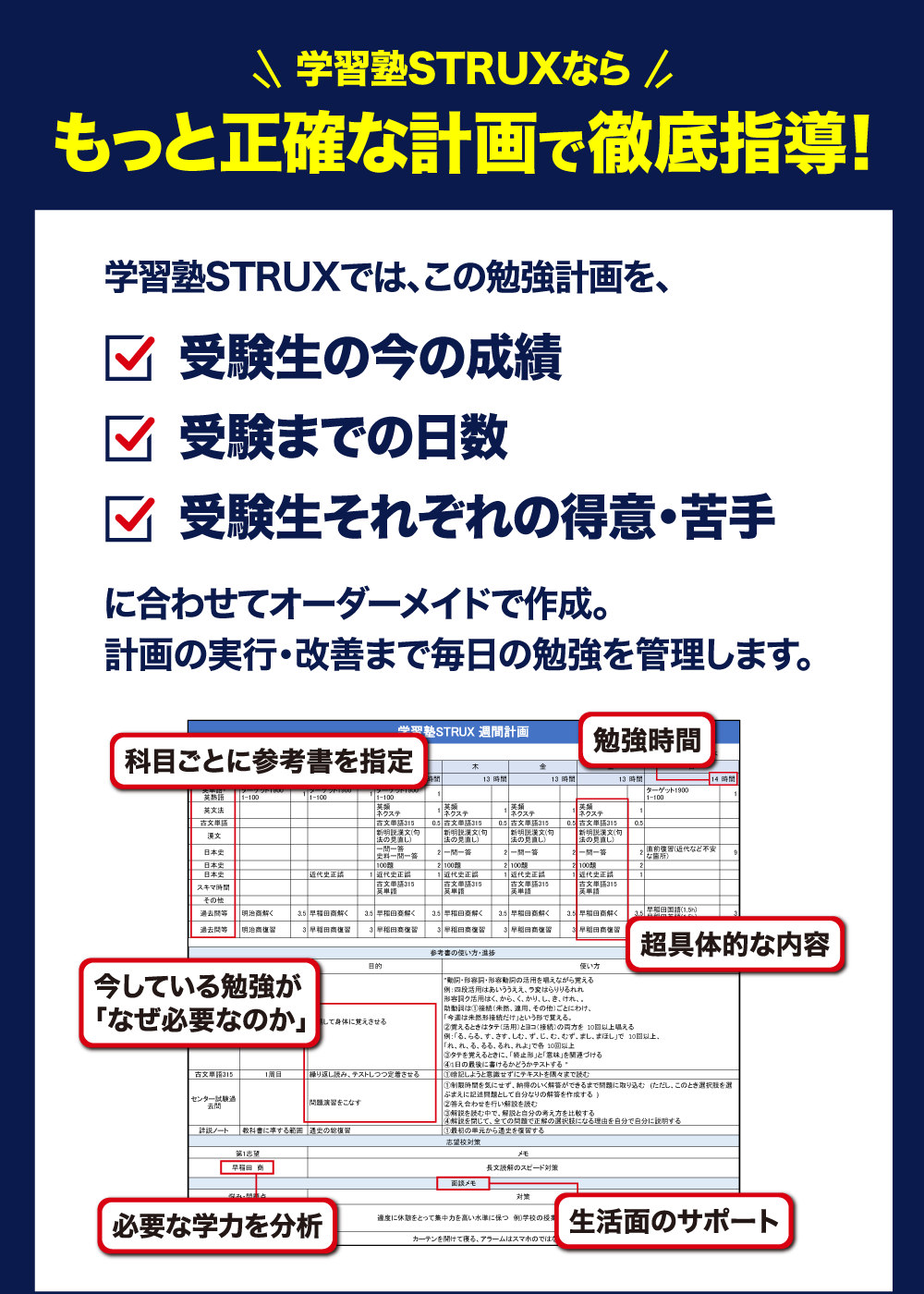

この勉強法サイト「ストマガ」を監修している学習塾STRUXでは、東大・早稲田を中心とした講師陣が「あなたにあった」計画を作成します。

受験から逆算した年間計画をもとに毎日の勉強計画を作成し、「毎日の勉強で悩まない」個別指導塾です。

勉強計画はゴールだけ決まっていても立てられません。志望校への勉強法がわかったら、「自分はどのレベルから始めるか?」を決める必要があります。

学習塾STRUXでは、この「現状の学力」を分析し、志望校に必要な学力との差から年間計画を作成。

計画が遅れてしまっても、必ず毎月修正して、その時期その時期で最適な計画にします。

だから、安心して「あとは勉強するだけ」にできます。

まずは無料体験を受けてみてください!

無料体験では、この記事でも紹介した

□ 年間計画

□ 参考書リスト

に加え、学習塾STRUXで実際に作成している

□ 週間計画

のサンプルもお渡しします。

実際に現状の勉強状況や模試などから現状の学力を判断し、志望校との差を出して計画を作成するので、「これさえ見れば勉強をすぐにスタートできる!」という内容になっています。

もちろん、持っている参考書や学校教材を盛り込むことも可能です。完全無料で、オンラインでも受講可能!

全国からのご参加、お待ちしています!

STRUXってどんな塾?