『改訂版 チャート式 解法と演習』は、通称『黄チャート』と呼ばれる高校数学の代表的な網羅系参考書です。

共通テストまでの数学の定石を身につけるのに最適な参考書ですが、とても分厚い参考書なので、勉強するのが不安な人もいると思います。

また、『黄チャート』よりも一段階レベルの高い『青チャート』を使用している受験生も多く、「自分は『黄チャート』で本当に大丈夫なのかな……。」と心配な人もいるかもしれません。

そこで今回は、『黄チャート』はどんな人にオススメなのかと、どのように学習するのがいいのかを解説していきたいと思います!

『改訂版 チャート式 解法と演習』基本情報

まずは、『改訂版 チャート式 解法と演習』(以下『黄チャート』)の基本情報を解説していきます。

- 料金

- 1,826円/2,244円

- ページ数

- 567ページ/712ページ

- レベル

- ~MARCH・中堅・上位国公立レベル

- おすすめ度

- ☆×5

2022年度入学の高校生からスタートする新課程カリキュラムに合わせて刷新されており、表紙のデザインも変わっています。『数学C』『数学3』の『黄チャート』は、2023年2月段階ではまだ販売されていませんが、2023年の早い段階で出版されるでしょう。

『黄チャート』の問題を全て解けるようになると、明治大学や青山学院大学のようないわゆる「MARCH」と言われる大学、また旧帝大レベルより少し下のレベルの国公立、千葉大や広島大などの入試に対応できます。

『黄チャート』はどのような人におすすめ?

- 学校の授業の復習をしたい人

- 数学の公式などは覚えているが、公式を使って解く問題がわからない人

- 共通テストで平均点しか取れない人

- 公式を丸暗記してしまっている人

- 数学の典型的な問題だけをまずは理解したい人

- 文系私立や文系中堅・上位国立を目指している人

『黄チャート』は、共通テストレベルまでの数学の定石を身につけるには最適な参考書です。

「学校の授業の復習をしたい人」や「まずは典型問題を理解したい人」など、基礎を身につけたい人にはピッタリの一冊です。

また、応用レベルの問題まできちんと網羅されているので、志望校が文系私立や中堅・上位国立、もしくは共通テストが大事だという人は、この1冊を完璧にできれば十分本番にも対応できます。

こちらの動画でも、『チャート式参考書』シリーズについて解説しています!

『黄チャート』がおすすめできない人は?

- 学校の中間テストで、数学の成績が悪い人

『高校ひとつひとつわかりやすく』シリーズがおすすめ! - 共通テスト数学の点数が2割以下の人

『高校ひとつひとつわかりやすく』シリーズがおすすめ! - 数学の典型的な問題をすでに理解している人

『青チャート』がおすすめ! - 旧帝大・早慶・東工大など最難関大学を目指したい人

『青チャート』がおすすめ! - 実力がつく問題に取り組みたい人

『入試精選問題集 文系数学の良問プラチカ』がおすすめ!

数学の典型的な問題をある程度理解できる人には『黄チャート』はおすすめしません。『増補改訂版 チャート式 基礎からの数学』(以下『青チャート』)は、数学の実践的で、入試に近い内容を扱っています。そのため、大学入試のための数学の力が確実につくのは『青チャート』です。ある程度数学の解法を理解しており、数学を武器にしたい人は『青チャート』をやりましょう。

『青チャート』についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください!

『黄チャート』を使った勉強方法

ここからは、『黄チャート』をどのように使えば効率よく勉強を行えるのかを解説していきます。

『黄チャート』は一つ一つの参考書が分厚いので、「とりあえずやればいいや!」と思い、何も考えずに前からやってしまう人もいると思います。しかし、そのやり方だと問題数の多さに途中で挫折してしまうかもしれません。今回はストマガを運営する「学習塾STRUX」の推奨する、効率よく最後まで続けられる『黄チャート』の勉強方法を紹介します。

1周目

- Step.1

- 例題に取り組む

- Step.2

- 例題の解説を読む

- Step.3

- 再度例題に取り組む

- Step.4

- 演習問題に取り組む

- Step.5

- 答え合わせを行う

- Step6

- 間違えた場合は解説を読んだうえで解き直し

まずは例題を解き、解説を読み込みます。

間違えた問題はもう一度自分で解説を伏せて解いて、解説を再現しながらその通りに解けるかどうか確認してください。

間違えた問題に×印をつけたら、1周目は終わりです。

2周目

- Step.1

- 例題に取り組む

- Step.2

- 例題の解説を読む

- Step.3

- 再度例題に取り組む

- Step.4

- 演習問題に取り組む

- Step.5

- 答え合わせを行う

- Step.6

- 間違えた場合は解説を読んだうえで解き直し

2周目は、1周目で×をつけた例題だけを解き、解説を読み込みます。

再度間違えた問題はもう一度自分で解説を伏せて解いて、解説を再現しながらその通りに解けるかどうか確認してください。

例題がすべて完璧になったら、演習問題に取り組みましょう。

1周目と同様、問題を解き、答え合わせを行います。

間違えた場合は解説を読み込んだうえで解き直し、間違えた問題に×印をつけましょう。

3周目

- Step.1

- 間違えた問題のみ例題・演習問題に取り組む

- Step.2

- 解説を読む

- Step.3

- 間違えた問題だけ再度解き直し

3周目は、2周目で間違えた例題と演習問題のみを解き、解説を読み込みます。

間違えた場合は解説を読み込んだうえで解き直します。

『黄チャート』を使う際の勉強のコツ

ここからは、『黄チャート』を勉強していく際の勉強のコツをご紹介します。

分野ごとに分けて勉強する

数学は少し解いただけでできるようになるものではありません。新しい解法を覚えるためには、1つの問題にじっくり向き合って解いていくことが大切です。

しかし、『黄チャート』は受験で使う数学の範囲の全てを収録しているので、問題数も多いです。すると、『黄チャート』を使う人は数学が苦手な人が多いと思うので、『黄チャート』の問題を1問ずつ理解しながら進めるのは難しいと思います。

そういった場合は、分野ごとに分けて勉強するのがオススメです。

『黄チャート』は分野ごとに章が分かれています。その章ごとに参考書を繰り返し解くほうが実力もつき、やりやすいです。

自分の学習したい章を決めて、その章の範囲をマスターするまでやり続けるましょう。

まずは例題だけを解く

解く問題は、例題だけで十分です。各ページの下についている「練習」や、各分野の最後についている演習問題A・Bをやるとより力は付きますが、長続きしません。まずは例題を完璧にして、時間があるときに練習や演習問題A・Bに挑戦するようにしましょう。

はじめは答えを見ずに解いていこう

『黄チャート』を解いているとわからない問題に出会うこともあると思います。しかし、すぐに問題を解くことをあきらめて、例題を見ないでください。教科書などを見ながらでもよいので、自分で解く努力をしましょう。

解法のパターンを理解して暗記をしよう

数学の解法は、社会のようにただ暗記すればいいというものではありません。解法のパターンを理解することで初めて力が付きます。ですので、数学の問題を解く際にはどうしてそのようになるのかを常に考えながら問題を解いていきましょう。

解答を白紙の状態から書けるようにする

間違えた問題は、解答を読み終わった後にもう一度その場で解答を隠し、同じ問題を解き直すようにしましょう。直前まで解答を見ているので解けて当然、と思いがちですが、きちんと解答が理解できていないと意外と解けません。

スポーツはやり方を理解したら、実際に練習してはじめてできるようになります。それは数学でも同じで、やり方を理解したら同じ問題を解いて、できるように練習をする必要があります。

どうしてもわからない問題は?

『黄チャート』を解いているとどうしてもわからない問題に出会うこともあるかもしれません。そのような問題を何時間も考えることはいい時間の使い方ではありません。貴重な時間を浪費するのであれば、一度その問題から離れることも必要になってきます。10分ほど考えてもわからなければ、その問題から一度離れましょう。

まとめ

- 『黄チャート』は典型的な問題が掲載されている。

- 問題はわからなくても10分ほど考えよう。

- 問題の解説を読むとき、どうしてそうなるのかを理解しよう。

- 解説を読んだ後はもう一度解いてみよう。

『黄チャート』は、典型的な問題がたくさん掲載されている参考書です。数学の基礎を身につけたい人や文系私立や理系国立を目指している人にピッタリの一冊です。

解くときのコツは、問題がわからなくても、すぐに問題を解くことをあきらめず10分くらいは考えること。教科書などを見ながらでもよいので、自分で解く努力をしましょう。

また、解説を読んだ後はもう一度同じ問題を解いてみて、本当に解けるようになっているのか確認するのも大切です。

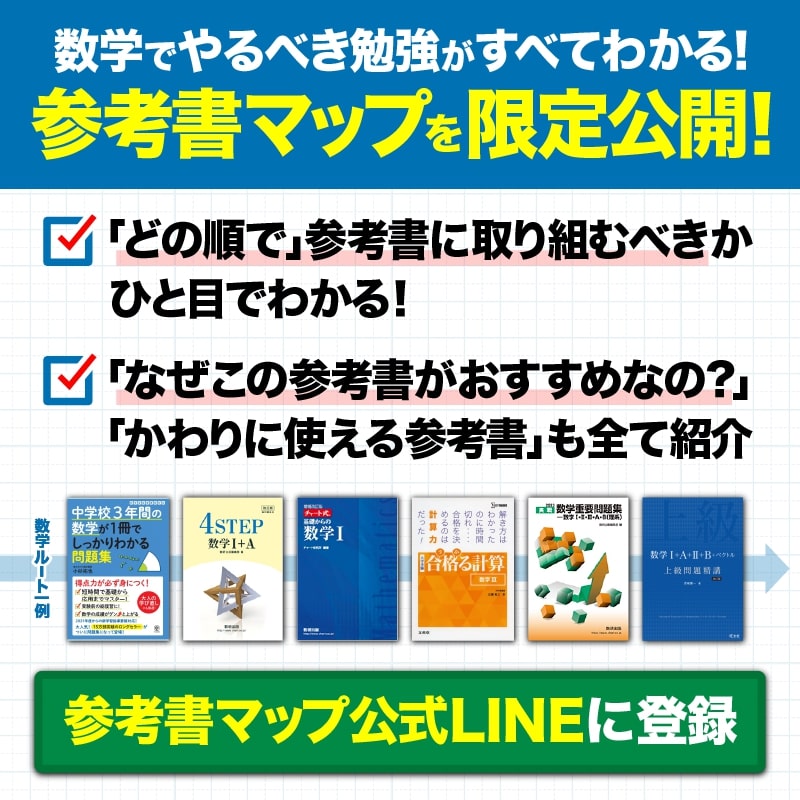

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば数学の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る

数学の基本的な勉強法を知りたい!

数学の教科書の使い方を知りたい!

早慶・国立レベルの数学を解く勉強法を知りたい!

『青チャート』の使い方を知りたい!

計算ミスを減らしたい!