高校3年生になったら多くの人が受ける「共通テスト」。その高3生の中には、以下の悩みを抱える方もいるのではないでしょうか?

- 古文の点数がなかなか伸びない

- 時間配分はどうしたらよいのか

また、高1・2生は、共通テストに関するイメージはイマイチ湧かないですよね。

そのため、

- そもそもどういった問題が出題されるの?

- 受験生になるまでにどういう勉強をすればいいの?

などの疑問を抱くことも多いはずです。

そこで今回は、学年問わず古文に関する悩みを抱えている方に向けて、具体的な勉強方法や時間配分のコツを紹介します!

なお、この記事では「センター古文」の内容をもとに解説しています。共通テストと極端に傾向は変わらないため、共通テスト対策としても有効的です。

センター古文の各大問構成と対策は?

年度によって細かい変更はありますが、基本的には「語彙問題・文法問題・読解問題」の3パターンです。

読解問題のうち、和歌に関する問題が1問、出題されることが最近の傾向です。

それでは、各大問の特徴と解き方を見ていきましょう。

センター古文設問パターン1:語彙問題

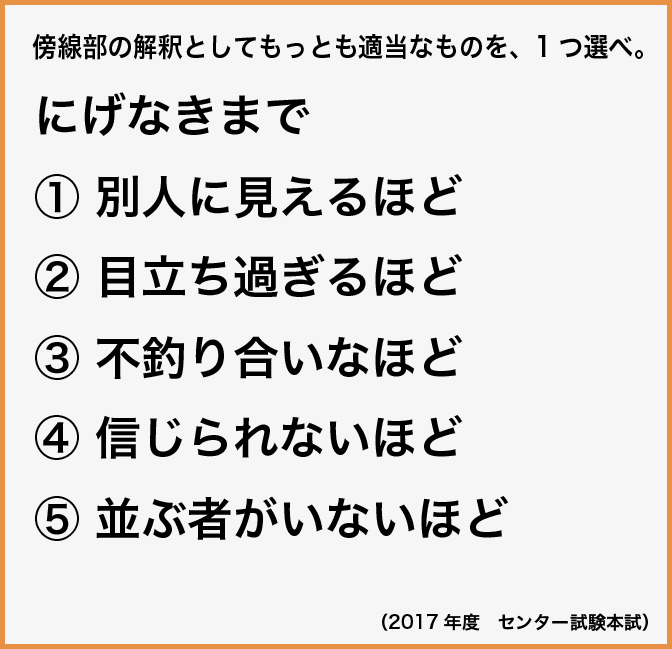

語彙問題とは、「本文中の単語に引かれた傍線部分の意味を答える」という形式の問題です。

センター(共通テスト)だけでなく、大学個別の試験でも頻出の問題形式です。

単語の意味がわかればすぐに解答できる問題もありますが、文法の知識が必要になることも多いです。

そのため、古文単語を暗記しただけでは完璧には解けません!

単語の暗記だけでなく、文法の知識も含めて理解しておきましょう。

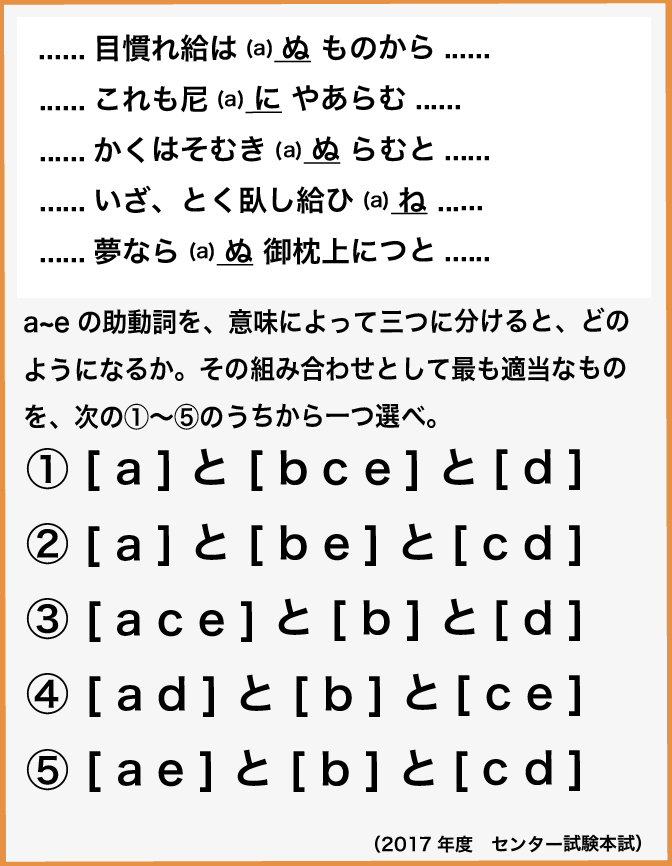

例えば以下のような問題です。

センター古文設問パターン2:文法問題

文法問題では、本文中の文法箇所に波線が引かれているので、問題文に従って正答を選びます。

例年、本文中の5箇所に波線が引かれます。

単純に各波線の意味を解答するだけではありません。以下のようにさまざまな解答パターンに分かれています。

- 各波線部で同じ意味の助動詞ごとにわける

- 波線部の文法的説明(謙譲の補助動詞、断定の助動詞など)を選択する

解答形式は、センター試験特有の「識別問題」です。

古典文法では頻出の問題なので必ず覚えておきましょう。

実際の問題を使ってイメージしてみましょう。

典型的な文法問題です。「に」「ぬ」「ね」に傍線が引いてあります。

つまり、参考書などでよく紹介される「に」と「ぬ」の識別問題です。

この識別問題には消去法が有効的ですが、慣れていない人は一つ一つ意味を考えて解答を出しましょう。

ただし、消去法が有効だからといって、頼りすぎてはミスが発生します。

基本的な文法知識が問われているので、基本をしっかり習得しておくことが重要です。

このタイプの問題で頻出なのは「助動詞」です。そのため、助動詞は最初にきちんと暗記する必要があります。

助動詞の識別問題で注目すべきポイントは、「直前の語の活用」です。

例えば、例題の「ぬ」の識別だと、「直前の語が未然形なら打消・連用形だと完了」という意味になりますね。

助動詞を覚える際には、「接続」「意味」「活用」をおさえましょう。

さらに詳しい暗記方法は以下の勉強法記事を参考にしてください!

また、文法以外にも敬語が設問になる年もあります。敬語も基本的な知識が問われます。

敬語問題では「謙譲語・丁寧語・尊敬語を見分けられるか?」が非常に重要です。

古文の敬語では、必ず「この単語は尊敬語」というルールが決まっています。

しかし、「侍り」「給ふ」のように複数の意味を持つものもあるので、意味を覚えるだけでなく「誰から誰への敬意を表しているのか?」まで理解しましょう。

センター古文設問パターン3:読解問題

読解問題では、本文中で傍線が引かれた部分について「該当箇所の説明として適切なものを選べ」という内容が出題されます。

また、「本文中に登場する和歌の説明として適切なものを選べ」という問題も出題されます。

説明として適切なものを選ぶ選択問題ですが、いずれも基本的な読解問題です。傍線の意味や前後の文脈をしっかり追って考えれば解答できます。

1問ごとの配点は高いですが、難易度は決して高いわけではありません。

読解問題はシンプルですが、解答するポイントが2つあります。

- 設問にぶつかってもその段落は読み切る

- 先に設問は見ても、選択肢は見ない

設問にぶつかってもその段落は読み切る

前後の文脈と合わせて判断しないと正解がわからない問題があります。

そのため、設問にぶつかってもその段落は全部読み切ってから問題を解きましょう。

先に設問は見ても、選択肢は見ない

本文を読む前に、必ず設問に目を通しましょう。

そうすることで、「この傍線でこういう問題が出るのか」「ここはこういうことに気をつけて読めばいい」ということを事前に知ることができます。

ただし、選択肢を先に見てはいけません。

なぜなら、選択肢の多く(通常5つ中4つ)は誤りのため、先に選択肢を見てしまうと間違った先入観を持ってしまうためです。

誤った先入観を持って読解をすると、間違いをする原因になります。

そのため、先に見るのは設問だけにしておきましょう。

センター古文の時間配分を知ろう!センター国語の解く順を解説

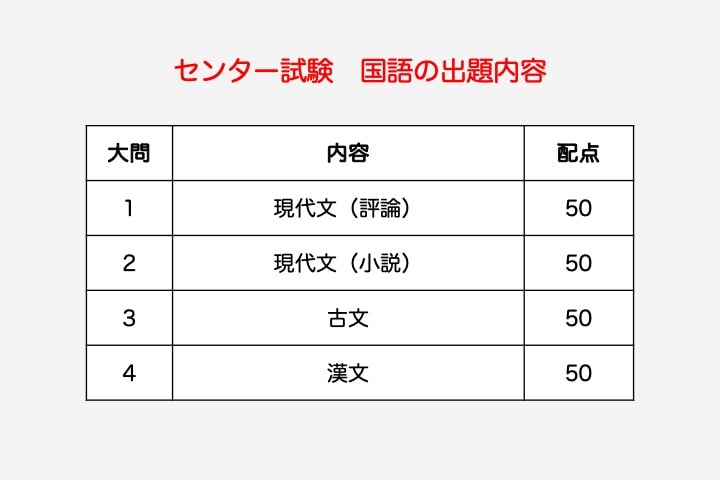

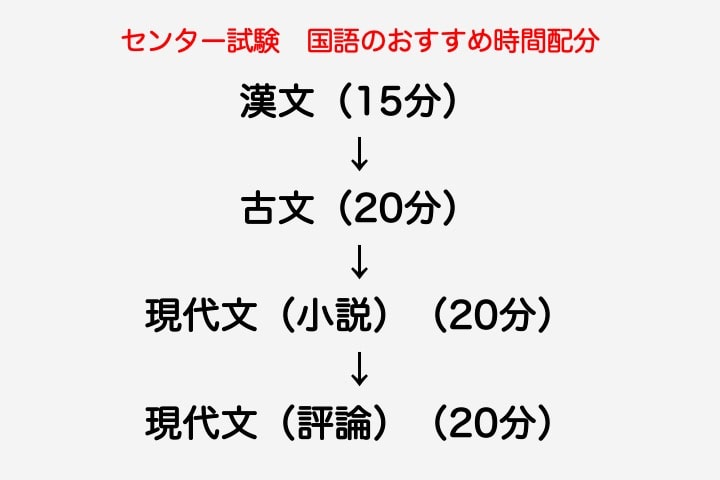

センター国語では、この4つを80分で解き切らなければいけません。共通テストも同じようなイメージです。

共通テスト試験の国語は、与えられた時間に対して読む量が圧倒的に多いです。そのため、工夫して時間を作り出すしかありません。

しかし、単純に20分ずつで分けると、分量の多い現代文で時間が足りなくなったり、見直し時間が無くなったりします。

そのため、共通テスト試験国語では、以下の順番と時間配分で問題を解きましょう。

最初に、共通テスト国語の中で一番量が少なく簡単な「漢文」を解きましょう。

漢文はしっかり勉強すれば確実に得点できるので、なるべく時間を使わないようにしながら、早く確実に解きます。

表には15分と書きましたが、実際はもっと早く終わる年もあります。

漢文が解けたら、古文に取り組みましょう。

現代文の「小説・評論」になるべく多くの時間を残せるよう、古文でも時間の意識が大事です。

センター古文を20分で解くコツは?

さて、肝心の古文の話ですが、古文の目標解答時間は20分です。

先ほど解説した助動詞や敬語は、スラスラ言えるようになっておきましょう。パッと見ただけで単語の意味が思い浮かぶようになっていれば、読解スピードも上がります。

音読をすることで、古文の文章を解釈する速さが圧倒的に改善できます。

ただし、何も意識せずに音読するくらいなら、やらない方がいいです。

効率よく音読するためには「読みながら脳内で日本語に訳す」ということを意識しましょう。

解説を読んだ後に音読すれば知識も増えますし、古文を読むことに抵抗も無くなります。

また、音読をすることで、古文を「前から速く」読むことになるので、意味をすばやく理解する訓練にもなります。

古文独特のリズムや品詞分解にも慣れるので、最終的な読解スピードは上がるでしょう!

センター古文ではマークミスに注意!

古文を解くときは「マークミス」に注意しましょう。最初に漢文を解くことになるので、マークする位置を間違えがちです。

マークミス対策としては、「大問を解き終わるごとに確認する」というのが王道です。

細かく何度も確認すれば、マーク位置を間違えていた場合の時間ロスを減らせます。

また、各大問のスタートとなる番号を何度も確認しましょう。

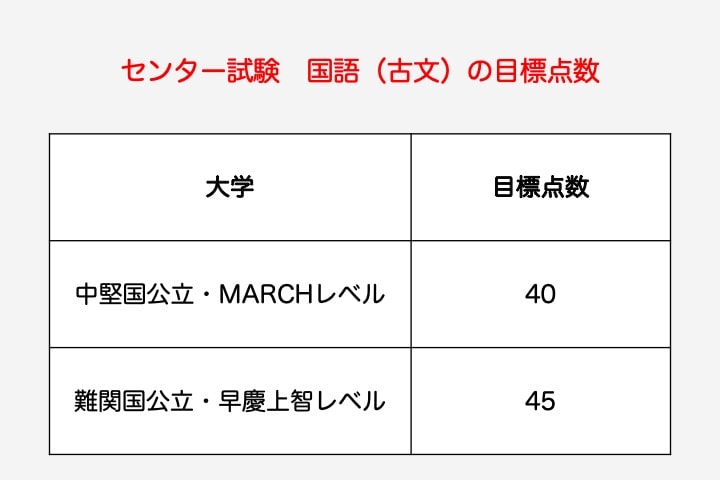

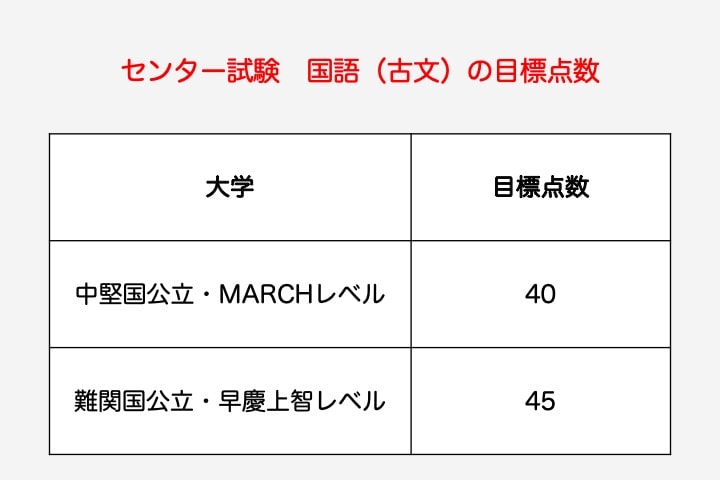

何点取ればOK?センター古文の志望校別目標点数

あくまで目安ですが、およそ8〜9割くらい得点できれば、各志望校の合格に近づきます。

古文においては、知識のインプットがきちんとできれば、8〜9割くらい得点することは十分可能です。

そのため、まずはインプットを頑張りましょう!

ただし、志望校のレベル別に目標点を提示しましたが、この点数が取れたからといって安心してはいけません。

古文が苦手であれば、最低でも8〜9割を狙い、逆に得意であれば満点を目指せるように勉強しましょう!

目標点数別!センター古文勉強法&オススメの参考書を紹介

それでは、改めて志望校別の目標点数をおさらいしましょう。

まずは上記の目標点数をもとに、志望校合格に必要な具体的な点数を把握しましょう。

必要な点数がわかったら、以下のチェックリストに沿って勉強法を確認しましょう!

- 現在のマーク模試点数が25点未満!

「30点(6割)を目指す勉強法&オススメ参考書」を見る! - 現在のマーク模試点数が30点!

「40点(8割)を目指す勉強法&オススメ参考書」を見る! - 現在のマーク模試点数が40点以上!

「国立大志望!満点を目指す勉強法&オススメ参考書」を見る!

30点(6割)を目指す勉強法&オススメ参考書

6割を目指す場合は、まず古文の基本から取り組みましょう。

古文の基本は「古文単語」「古文文法」の2つ。この2つを完璧にすることで初めて、読解問題に取り組めます。

6割を目指す参考書①:古文ヤマのヤマ

有名な「漢文ヤマのヤマ」の古文バージョン。

古文でつまずきがちな助動詞・敬語や、読み方について丁寧に解説しています。

古文の文法基礎を勉強するには最高の参考書です。

- Step1.

- 右ページの解説を読む

- Step2.

- 例文を3回音読

- Step3.

- 左ページの問題に取り組む

- Step4.

- 答え合わせと解説を読む

6割を目指す参考書②:ステップアップノート30古典文法基礎ドリル

「古文ヤマのヤマ」も良い参考書ですが、あくまでも「文法について知る」という側面にとどまっています。

実際に暗記するには、何度も問題を解く必要があります。

その点で「ステップアップノート30古典文法基礎ドリル」は、ドリル形式になっているため、実践形式で身につけるのに最適です。

助動詞に関しては、「接続」「意味」「活用」の3点セットを完璧に覚えるまで、何度も解きましょう。

- Step1.

- 問題に取り組む

- Step2.

- 間違えた問題の解説を読む

6割を目指す参考書③:マドンナ古文

「マドンナ古文」は、習得した古文文法をもとに、読解問題をスラスラ解けるようになるための教材です。

- Step1.

- テキストを読む

- Step2.

- 問題に取り組む

6割を目指す参考書④:マドンナ古文単語

文法と並んで大事なものが、古文単語です。

とはいえ、覚えるべき単語は、実はそこまで多くありません。

「マドンナ古文単語」には、試験で頻出の古文単語が厳選されて掲載されています。

現代語訳に関しても頻出の内容が選び抜かれているので、効率的に覚えることができます。

- Step1.

- 暗記しようと意識せずにテキストを隅々まで読む

2周目以降は実際にテストをしましょう。指やシートで隠しながらでも良いですし、付属のカードを切り取って覚えるも良いでしょう。

40点(8割)を目指す勉強法&オススメ参考書

古文単語・文法が身についたら、次は読解演習に取り組みましょう。

8割を目指す参考書①:マドンナ入試解法

「マドンナ入試解法」は、実際に問題を解くことに重点をおいた問題集です。

「マドンナ古文」で勉強した内容を思い出しながら、2周以上取り組みましょう!

- Step1.

- 制限時間を気にせず、納得のいく解答ができるまで問題に取り組む

- Step2.

- 答え合わせを行い解説を読む

- Step3.

- 解説を読む中で、解説と自分の考え方を比較する

- Step4.

- 文章の意味を理解した上で2回音読

「マドンナ入試解法」の使い方を、より詳しく紹介した記事はこちら!

8割を目指す参考書②:共通テスト古文満点のコツ

名前の通り、センター古文で高得点を狙えるコツがつまった問題集です。

問題量は多くないですが、センター過去問から問題を選び出し、解き方のコツを解説しています。

- Step1.

- 制限時間を気にせず、納得のいく解答ができるまで問題に取り組む

- Step2.

- 答え合わせを行い解説を読む

- Step3.

- 解説を読む中で、解説と自分の考え方を比較する

- Step4.

- 文章の意味を理解した上で2回音読

「センター古文 満点のコツ」の使い方について、より詳しい記事はこちら!

国立大志望!満点を目指す勉強法&オススメ参考書

古文で満点を狙うのは、なかなか難しいことではあります。

しかし、基本に沿って落ち着いて解けば必ず満点は取れます。

「センター古文で満点を取る!」と意気込むと、難しい単語や文学史、古文の背景知識などを暗記したくなるものです。

しかし、そういった難解な問題はセンター古文で出題されません。

満点を取るために必要なのは、「基本事項を確実に暗記し細かいミスを無くす」ということです。

古文では、最初に出題される現代語訳や文法問題で間違ってしまうこともあります。

そのため、簡単だからといって、基礎をおろそかにしてはいけません。

「基本が抜けていないか?」「時間内に解けるか?」を確認する上で重要なのが「過去問」なのです。

満点を目指す参考書:共通テスト過去問研究 国語(2024年版共通テスト赤本シリーズ)

- Step1.

- 制限時間を気にせず、納得のいく解答ができるまで問題に取り組む

- Step1.

- 答え合わせを行い解説を読む

- Step1.

- 解説を読む中で、解説と自分の考え方を比較する

- Step1.

- 解説を閉じて、全ての問題で正解の選択肢になるまで解く

過去問を徹底的にやりこむ前に、まずは古文の知識を詰め込んで問題集を解き、ある程度文脈を理解でき自信を持って解けるようになっておきましょう。

センター古文の過去問数は限られていますし、決して簡単なものではありません。

知識が無い状態で過去問を解いても、あまり身につかないでしょう。

そのため、きちんとインプットをしてから取り組むのがオススメです。

基礎知識があれば、過去問を解きながら自分に足りない部分が見えてきます。

センター古文過去問の上手な活用法

それでは、センター古文過去問の上手な活用法を解説していきます。

過去問を解く中で必ず意識すべきなのは「時間配分」です。

実際の試験と演習時の感覚は全く違います。

演習時は解けても、試験本番になると当日の雰囲気に影響を受けて、実力を発揮できないこともあるでしょう。

そうした雰囲気に呑まれないためにも、過去問演習時から本番を意識した時間配分で問題に取り組みましょう。

もう一つ意識すべきは「問題を解きっぱなしにしない」ということです。

問題を解き、解説を読むだけで満足する人は多いです。

しかし、せっかく問題を解いたのに、何も吸収しないで演習を終えるのはもったいありません。

どの科目にも共通しますが、勉強においては「復習」が重要です。

問題を解き、中には満点を取れる場合もありますが、そういった人は少数派。

古文であれば、問題を解き終わった後に、自分に足りなかった単語・文法の知識をインプットしましょう。

その後、本文の解釈をしたら音読をしましょう!

マーク模試・センター同日試験はこう活用する!古文マーク模試の復習のやり方!

古文のマーク模試は、先ほど解説したセンター過去問の復習方法と微妙に異なる部分があります。

そもそもみなさんは、マーク模試をどんな目的で受験していますか?

おそらく、「現状の学力を把握したい」という理由が多いでしょう。

もちろん「学力の把握」も大事です。

しかし、一番重要なことは、「自分の弱点を発見する」「センター試験の傾向に慣れる」ということです。

自分の弱点を発見する

普段の勉強では、なかなか自分の弱点に気づくことできません。

しかし、定期的にマーク模試を受験することで、結果をもとに自分の弱点に気づくことができます。

古文であれば、知らない単語や重要な文法事項など、新たな知識を復習の際にインプットできますよね。

これによって古文の苦手意識が無くなり、点数が上がるのです。

復習の際には、必ず音読をしてください。「英語でも音読は大事」と言われますが、古文も同じです。

ここで重要なのが「自分で日本語に訳しながら音読する」ということ。

「頭の中で日本語訳にしながら音読できる」というこは、知識が身についている証拠ですし、古文の文章を読むスピードも速くなります。

センター試験の傾向に慣れる

「センター古文で目標点数を取る」というゴールが決まったら、みなさんはなにをしますか?

ゴールが決まったら、次はテストについて分析しましょう。

模試や過去問を解くことで、「どういった問題が出題されるのか」「時間配分がどうなっているのか」などがわかります。

本番の傾向や配分を把握して慣れた上で、インプットを進め弱点をつぶしていけば、自然と古文の点数は上がりますよ。

共通テスト同日試験・古文で気をつけることは?

「共通テスト同日試験」とは、共通テストが行われる日に同じ問題を解ける模試です。

大まかな対策方針はセンター試験同日模試とそこまで変わりません。

ここからは「何点取ればいいの?」「復習方法は?」などの疑問に答えていきます。

目標点数は?受ける時の心構えは?

多くの人は、こうしたマーク模試を初めて受験するはずです。

気を付けるべきポイントもなかなかわからないでしょう。

それで大丈夫、解けなくて当然です。

同日模試に関しては、特に目標点数を意識しすぎることもありません。

まずは「こういう問題が出るんだ!」ということを知れればOKです。

解き終わったらどう復習するの?

復習は、自分が知らなかった単語や文法事項などを中心に進めましょう。

すでに演習問題に取り組んでいる人は、すべての問題を復習してください。

また、必ず自己採点の練習もしておきましょう。高校によっては授業中に採点することもありますが、無い場合は自分で採点します。

共通テストの点数は返却されません。

そのため、自己採点を正確にできないと、「そもそも2次試験を受けれない……」なんてことになってしまいます。気をつけましょう!

まとめ

- センター古文は20分で解く!

- 時間配分が非常に重要になる!時間内で解けるよう過去問などで対策しましょう!

- 速く読めるようになる鍵は「音読」!

- 意味を理解しながら音読を続けることで、読解力UP!

その他の国語センターについての記事はこちら!