漢文読解は、共通テストや国公立・難関私立入試で避けては通れない門。合格のためにはこの分野で高得点を取ることが不可欠です。

とはいえ慣れない漢文に「どうやって解けばいいのか?」「何をすればいいのか?」悩む人が多いでしょう。

今回は、慣れない人も多い漢文の読解について、解き方のコツから勉強法までお教えします!

漢文読解に必要な5つのコツ!

漢文読解に取り組もうとすると、

- どんな参考書を使えばいいのかわからない

- 漢字ばっかりでわからない

- 返り点がわからない

- どこまでたとえ話なのかわからない

などなど、さまざまな悩みは感じる人が多いですよね。

しかし実は、漢文の読解ができるようになるために気を付けるべきポイントは、たったの5つです!

- 1.まず句法から勉強する

- 2.書き下し文が書けなくても、完璧に読めればOK

- 3.現代語訳は完璧を目指さない

- 4.登場人物を把握する

- 5.物語の背景を把握する

この5つさえできていれば、共通テストレベルの漢文であれば、安定して満点を狙えるようになります。

1.まず句法から勉強する

皆さんは「英語」の勉強をするとき、いきなり長文を読み始めましたか?

違いますよね。まず「英単語を調べて、英文法を覚えて、英文解釈を押さえて」という流れで勉強したはず。

漢文の勉強も、基本的には英語と同じ!英語における英文法に該当するのが、漢文の「句法」です。

句法とは、「この漢字が使われるときはこう訳する」という決まり事を指します。漢文の場合、英文法や古文の文法より暗記量が圧倒的に少ないので、まずはこの句法を完璧にしましょう。

「句法をまだイマイチ覚えられていない……」という人は、以下の記事を参照してみてください!

2.書き下し文が書けなくても、完璧に読めればOK

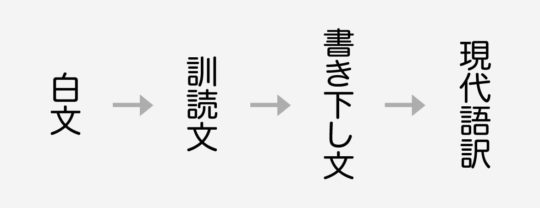

漢文の「読み」には4段階あります。

「白文⇒訓読文⇒書き下し文⇒現代語訳」の順で、徐々に日本語に近くなります。

基本的に入試問題などで出題されるのは、「訓読文」のかたちです。上の図で言えば、返り点(レ点や一二点などの横についてる記号)がついているものを指します。

この訓読文をもとに、皆さんはまず頭の中で「書き下し文」に直しながら、意味をとらえていくわけです。

そのため、句法と同じくらい「訓読文から書き下し文へスラスラ直せるか」ということが重要になります。

なぜなら「書き下し文に直せるか」ということは、「漢文をスラスラ古文に直せるか」ということだからです。英語でいえば、「アルファベットや単語の区切りがきちんと理解できているか?」に該当します。

とはいえ、学校のテストでよくある「書き下し文に直しなさい」の問題などでは、「どこを漢字で書いて、どこをひらがなで書けばいいの?」と悩む人も多いでしょう。

実はこの場合も、しっかり書き下し文を「書ける」必要はないのです。

もちろん、書き下し文が「書ける」ことで、どれが助詞・助動詞にあたる漢字なのかなどを理解しやすくなります。しかし、それは句法のところで覚えればカバーできるので、書き下し文を「書けない」ことはそこまで問題ではありません。

入試で漢文が出るという人は、そこまで書き下し文を「書く」ことにこだわらなくても大丈夫です。「書き下し文にスラスラ頭の中で直せる=返り点などに従って完璧に読める」という状態であればOKです!

共通テストなどでも、「書き下しなさい」という問題は出ません。必ず「書き下し文として正しいものを選びなさい」という形で出題されるため、読めれば十分なのです。

とはいえ、書き下し文を解読しても古文であることには変わらないため、

という人は、ちょっとアレルギーを起こすかもしれません。

でも大丈夫!漢文を書き下した古文は、感覚でも解けるくらい簡単なものです。古典的仮名遣いさえ理解していれば、あとは句法の意味の暗記と組み合わせて、問題なく読み取れます。

つまり、句法と書き下し文さえバッチリ理解していれば、実は漢文の読解は8割方取れたようなもの。だからこそ、まずは句法と書き下し文を完璧に押さえましょう!

3.現代語訳は完璧を目指さない

さて、句法と書き下し文をマスターしたあなたは、きっとこう思うでしょう。

ところが、これが大きな落とし穴。

実は、現代語訳をする必要はないのです!

もちろん、漢文の物語を完璧に理解することが目的であれば、現代語訳が完璧にできたほうが良いです。しかし、あくまでも「やったほうがいい」レベルの勉強に過ぎません。

受験までの時間は限られており、他にも優先度の高い科目もあるため、漢文の勉強に割ける時間は「3~5%」程度。1日5時間勉強を毎日やるとしたら、漢文の勉強はたった10~15分しか取り組めません。

この少ない時間の中で、書き下し文を完璧に現代語訳しようとしたら、それだけで時間が足りなくなります。そのため、だいたいの意味さえつかめれば、現代語訳を完璧にする必要はありません!

たとえば、

呉王闔閭、挙伍員謀国事。

という文章があったとします。

書き下すと、

呉王闔閭、伍員を挙げて国事を謀らしむ。

となります。

このように疑問に思うでしょう。

しかし、「闔閭という呉の王様がいて」「”謀”という漢字があるから、なにかたくらんでいるんだな」というように、だいたいの意味が掴めれば十分です。

実際、この後に「伍員」の説明が書かれていて、「呉、越を伐ち~」とあるので、「ああ、やっぱりたくらんでいたんだ!」というのがわかります。

4.登場人物を把握する

さて、句法と書き下し文がバッチリになったら、あとは実際に「読み解く」作業。ここから読解の真髄ですね。

そう、ここで悩む人は多いです。英語であれば、主人公の名前など固有名詞は単語の頭が大文字になっているのですぐわかりますよね。

でも、漢文はすべて漢字。これを一つの物語として読むためには、まず「登場人物が誰なのか?」を見分けることが不可欠です。

では、なぜ登場人物が誰かを見分ける必要があるのでしょうか?

漢文読解で躓くポイントとしては、

- 誰のセリフかわからない!

- どこまでがたとえ話かわからない!

などが挙げられます。

こうした疑問の原因になっているのが、「誰の動作かわからない!」という点です。

「今誰が話しているか?誰が動作しているか?」を分かれば、「このセリフは誰が話しているはずだ」「この人が話しているからここまではたとえ話だ」ということなどがわかりやすくなります。

具体的に登場人物を見分けるために必要なのが、「人ごとに印をつけて区別する」という作業です。

ほとんどの場合、初めに「楚人有、~~」や「呉王闔閭、挙伍員謀国事。」、文章の冒頭に「国の名前+人」、「国の名前+具体的な人名」が出てくるはずです。この場合は、「楚人」や「闔閭」が登場人物になりますね。

ほかに気を付けるべき場所としては、以下が挙げられます。

- 「使~」など、使役の句法の「~ヲシテ」の部分

- 「○○曰、」の○○の部分

例えば、

『Aという将軍が出てきたら○で囲う』

『Bという家臣が出てきたら△』

『その後に「大将~~」など出てきたらAのことなので○で再び囲う』

『「臣~~」と出てくれば△で囲う』

などです。

こうやって印で区別して読むことで、人物の登場箇所を正しく把握することができ、「誰の行動か?誰のセリフか?」などが混同しません。

5.物語の背景を把握する

4つ目のコツまでを押さえれば、漢文で8割は安定して取れるようになります!さらに満点を狙うための秘策が「物語の背景を把握する」です。

漢文の問題って、たいてい「リード文」「注釈」がセットになっていますよね。

物語の背景を把握するため、必ずこれらはチェックしておきましょう!

リード文や注釈の中には、物語のあらすじが含まれていることが多いです。つまりリード文も注釈も、読解を手助けするためにわざわざ書いてあるといえます。

ということは、物語で大事になってくる部分が、リード文や注釈の中にちりばめられている可能性は高いです。

実際に「本文だけ見てもわからない」というとき、注釈を見ると納得できるケースはあります

他にも、故事成語のもととなった漢文や、諸子百家(中国古代の思想家たち。有名なのは孔子など)の思想を基にした漢文などもあるので、余裕がある人はそうした背景知識を知っておくと解きやすくなります!

また、問題を解いた後に解説を読む際も、出典や時代に関する説明をチェックしておきましょう。

リード文、注釈を読んだら、設問のうち「問題文だけ」を見て、選択肢には触れずに本文を読み始めましょう。

決定版!漢文読解を身につけるための勉強法

漢文読解で意識する5つのコツ!

ここでもう一度、5つのコツを思い出しましょう。

- 1.まず句法から勉強する

- 2.書き下し文が書けなくても、完璧に読めればOK

- 3.現代語訳は完璧を目指さない

- 4.登場人物を把握する

- 5.物語の背景を把握する

この5つのコツは、大きく2つのステップに分かれます。勉強を実際に進めていく時には、この2ステップを意識しましょう!

1つ目のステップは、「句法・書き下し文を完璧にする」というものです。5つのコツでいえば、1と2にあたりますね。このステップについては、以下の記事を参考に勉強して完成させましょう。

2つ目のステップは、「漢文の読解に慣れる」というものです。これは4、5を意識して読解を進める訓練です。

ここからは、2つ目のステップについて詳しく説明します。

短期集中で、漢文読解の解き方に慣れる!

4、5のポイントを実際に生かせるようになるには、何より「行動あるのみ」。実際に読解を進めることが、漢文読解を成功させる最短ルートです。

ここでオススメなのが、「短期集中」で漢文をこなす方法です。

みっちり2週間、1日2題をこなしていくだけで、あっという間に漢文読解は完璧になります。

- わからない句法が出てきたらまとめておく

- 5つのコツを必ず意識する

わからない句法が出てきたらまとめておく

句法を忘れてしまったら、解き終わった後で必ず『漢文必携』などの「句法書」に戻って確認しましょう。間違えた句法はリストにまとめておきます。

これを怠ると、あとから振り返る際の手間が大きくなります。

入試で頻出の句法は決まっているので、「問題を解いて一度でも出てきた句法は二度と間違えない!」くらいのつもりで取り組みましょう!

5つのコツを必ず意識する

先ほど紹介した5つのコツ、特に「4.登場人物を把握する」「5.物語の背景を把握する」は、実際に問題を解いていかないと身につかないコツです。

コツを意識しないで漠然と問題を解くと勉強の意味が薄れてしまうため注意しましょう。

漢文読解にオススメの教材3選

今回紹介する漢文の参考書は以下の3冊です。

- 漢文ヤマのヤマ

- 発展30日完成高校中級編

- センター試験・共通テスト過去問

漢文ヤマのヤマ

『漢文ヤマのヤマ』は、漢文を勉強する中で最も著名な参考書です。受験の漢文で必要な知識を体系的に網羅しており、漢文の句法を1冊で押さえることができます。

後半には読解問題(センター試験の過去問)も収録されているため、初期の演習としても活用できるでしょう。必要な知識が1冊にまとまっているため、問題演習中にわからなくない句法があっても、すぐに戻って調べられる点がポイントです。

解説も丁寧に記載されているので、独学でもしっかり活用できます。

発展30日完成高校中級編

『発展30日完成高校中級編』は、1日1題を30日解いて勉強する参考書です。「前半:漢文読解に必要な句法の暗記・後半:問題演習」という構成なので、効率的にインプットとアウトプットを繰り返しながら勉強できます。

1日1題なので気軽に勉強することが可能であり、1冊を仕上げれば漢文読解に必要な総合力を身につけられるでしょう。

より応用力を身につけたい場合は、『発展30日完成漢文上級編』に取り組むことがオススメです。

2023共通テスト過去問レビュー 国語

漢文読解の勉強で一番役に立つのは、センター試験と共通テストの過去問演習です。センターや共通テストの過去問には、ほどよいレベルの良問が揃っているので、数をこなして慣れるのには最適です。

過去問を解く際は、河合塾の「黒本」を使いましょう。

『2023共通テスト過去問レビュー 国語』には、追試も含めて25回分の漢文の問題が掲載されており、解説も丁寧です。年度の古い過去問から順番に解いていきましょう。

『2023共通テスト過去問レビュー 国語』を解く際のポイントは、「時間を計って解く」ということです。センター試験・共通テストの国語は、評論文・小説・古文・漢文の4問構成で、合計80分で解きます。

単純計算で1問20分ですね。どんなに時間がかかっても、この「20分」は超えないように頑張りましょう。

とはいえ実際は、古文や評論文に時間がかかることが多いので、漢文は「10~15分」で解けるのが理想です。最初はなかなか難しいですが、慣れればスピードも上がるので、まずは20分を目標に頑張りましょう。

ただし、「実際に共通テストを受ける人」、つまり国公立志望者や共通テスト利用で私立大学を受ける人は、直近5年分くらいは入試直前まで残しておきましょう。

直近5年分くらいを入試の本番直前に残しておけば、直前に短期集中として演習に取り組めます。

漢文読解|解き方のコツがわかる勉強法まとめ

今回は漢文読解の勉強法について、以下5つのコツを中心に解説しました。

- 1.まず句法から勉強する

- 2.書き下し文が書けなくても、完璧に読めればOK

- 3.現代語訳は完璧を目指さない

- 4.登場人物を把握する

- 5.物語の背景を把握する

最初に述べたように、漢文は解き方と勉強法次第で、あっという間に満点を狙えるようになります。最初はとっつきにくいかもしれませんが、きちんとした解き方に沿って勉強すれば、大きな得点源となるでしょう。

コスパはとても高いので、今回解説した内容をもとに丁寧に勉強を進めましょう!

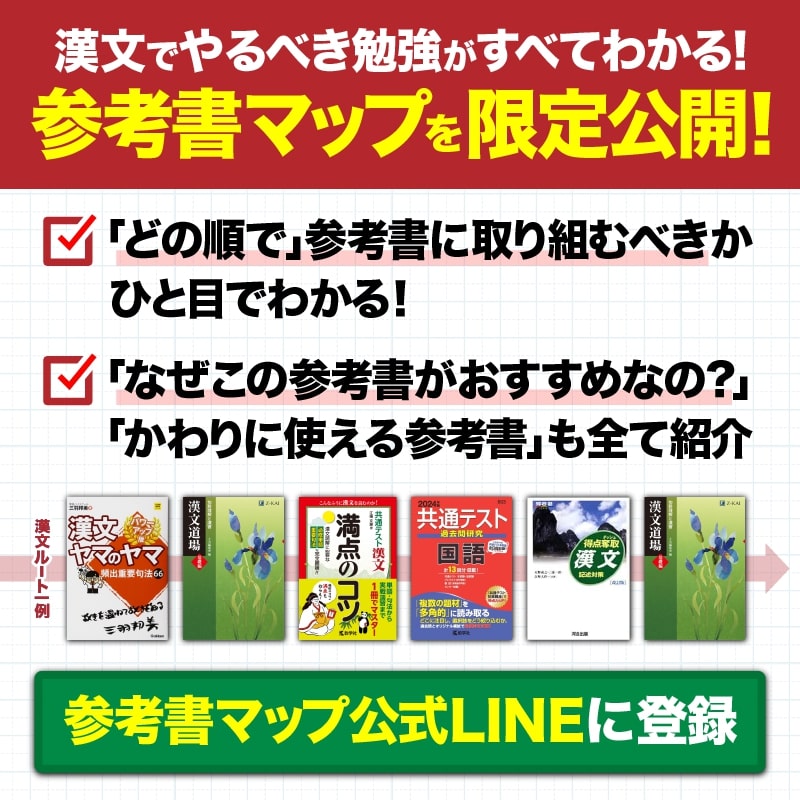

もっと具体的に「このとおりに勉強すれば漢文の勉強は完璧、という参考書の流れが知りたい!」という方は、ぜひSTRUXの参考書マップを活用してください!

■ 参考書マップとは? ■

STRUXの「参考書マップ」は、受験までにやるべき勉強を「順番通りに」すべて洗い出したもの。「いつまでに」「どの順番で」勉強をすればいいかがひと目で分かるので、あとはこの通りに勉強するだけ!という状態になります。

- 「どの順番で」参考書に取り組めばいいかひと目でわかる!

- 「なぜこの参考書がおすすめなのか?」「かわりに使える参考書」もすべて紹介

STRUX参考書マップ公式LINEに登録することで、いつでも無料で見ることができます!

LINEに登録して参考書マップを見る具体的な勉強法については、以下の記事も参考にしてみてください。